第一家期货交易所诞生记

王家敏

1991年,深圳有色金属交易所成立了,却难以开业。国家物资部体改司正式致函深圳市政府,提出生产资料市场不能由企业来办。听到这个消息,何玉良在北京坐不住了。机缘巧合,国务院发展研究中心的领导正想听取一次关于期货的汇报。何玉良不断感叹:“这就是命运。”

何玉良在北京工作了几十年,但对深圳有着特别的情感。他从中国有色金属总公司退休后,夏季住在北京,冬天则南下深圳,不时与当年老友聚会。

这个月,他和司徒怀、郑元亨在深圳见了一次面,商量一本书的出版。

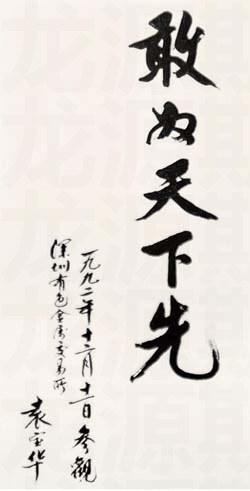

20年前,他们创建了中国1949年后第一个期货交易所——深圳有色金属交易所,被深圳市列入特区30年100件大事。郑元亨产生了出书纪念的想法。

当年的弄潮者们为此书欣然撰文。其中的最年轻者彭刚,当时还在中南工业大学读研究生,参与了金交所创建的理论研究。他这样形容与期货的初识:“人生若只如初见。”

但他们当年走得太快了。金交所的“准生证”是深圳市地方政府颁发的,成立3年后,中国证监会才将其列入了国家试点。令他们扼腕叹息的是,由于此后几年各地纷纷兴办期货交易所,经营水平良莠不齐,导致了证监会1998年对期货市场的整顿,金交所虽多方努力,还是被撤并。

从建立到撤并,金交所的历史只有7年多。郑元亨是第一任、也是唯一一任总经理。

退休后的郑元亨爱上了打高尔夫球。《中国新闻周刊》记者在深圳高尔夫球场见到了他。他特地选了1号木杆,侧身挥杆开球,体态舒展,不像是一位72岁的老人。但一提到金交所的撤并,他的神情便低落下来:“我们是‘民办的交易所,不是我们办不好,是国家行政指令把金交所撤并了。”

“若是先汇报,顾忌就多了”

金交所最初的构想出自何玉良。

1983年机构改革时,国务院成立了中国有色金属工业总公司(简称有色总公司),对全国有色金属的产供销、内外贸进行统一经营和管理。时任供销运输部主任的何玉良主管全国有色金属的物资调配。

其时,国内实行价格双轨制。如电解铜的调拨价7000元每吨,市场价格则可能是2到3倍。当资源配置同时受“钱”和“权”的支配时,市场供需关系不明,价格也暴涨暴跌。

几十年来,企业的生产、销售由国家计划安排。现在,企业要依赖暴涨暴跌的价格安排生产,殊为不易。何玉良回忆,总公司每年要进口数十万吨至百万吨有色金属,以填补国内缺口。

国际有色金属市场主要受期货价格影响,对供求关系反应极为灵敏。“当时很苦恼,我们买原材料,国际市场就涨价;我们生产出成品,他们就压低成品价格。”何玉良告诉《中国新闻周刊》。70多岁的他思维敏捷,说话坦率,常常记者的话才问了一半,他已经提前领会并回答。

何玉良开始思考,中国能不能有自己的期货交易所?他首先想到了老牌金融中心上海,设想在那里以有色总公司的名义办一个有色金属交易中心。“但当时浦东还没开放,政策不够,我们对期货也是一知半解,想法就搁置了。”

何玉良第一次近距离接触期货交易是1985年夏天。他出国考察后取道香港回国,有色总公司下属的深圳联合公司总经理司徒怀请他吃饭。

司徒怀在期货这一行被称为“师傅”。他研究国际期货市场,写了一本小册子《期货概论》,成为中国期货的启蒙读物。这一年,深圳联合公司设立了香港分公司,专营期货业务。

午饭前,司徒怀问何玉良:你要不要做一手期货?他当即回答:好啊。

这时国际市场上铅的价格看涨,何玉良便买了一手铅合约,20吨。午饭还没吃完,他就迫不及待地问,现在价格怎么样了?但见价格上涨。他示意卖出这份合约。这手交易,他替分公司赚了两千多美金。

何玉良回到北京,便将成立金属交易中心的计划提上了议程。

这一次,他把目光投向了深圳。这个被邓小平划了圈的地方,短短几年间,已经发展为中国市场经济最活跃的地区。

他就此事向总公司下属的生产企业的领导征求意见。他们持保留态度,提醒他:“何局长啊,国际上这一套风险太大,你可要考虑清楚。”

中国是要从计划经济转向市场经济的,这样的大时代,不冒点风险不可能成事。何玉良思量着:“若是先汇报,风险将由总公司领导承担,顾忌就多了。我是技术出身,哪里都能有饭吃。找到人,先办起来。”

期货先行者齐聚深圳

何玉良首先找到的人,就是后来的金交所总经理郑元亨。

时任深圳联合公司下属贸易公司经理的郑元亨参观过慕名已久的伦敦金属交易所——全球最大的期货交易所。不足一百平米的交易厅,只有10多位交易员比划叫喊,每5分钟一轮,交易铜、铝、锌等7个品种,但这个小圈内形成的价格信息,却能即时传遍世界,影响整个国际市场的买卖。

“太精彩,太市场了!”郑元亨看罢这个场面,在笔记本上留下了一首小诗,“小小交易厅,围座经纪人。口喊手比划,生意即做成。价格传世界,管理极严明。期货风险高,操作要小心。”

何玉良与郑元亨一拍即合。他们计划,先筹建“深圳联营展销中心”,投石探路。

1986年8月,由30多家大中型有色金属企业投资并联营的深圳展销联营中心成立,何玉良担任董事长,郑元亨任经理。联营中心的目标很明确:第一,探索建立一个新型的有色金属交易市场;第二,传播、普及期货交易知识。

不久,时任西北地区白银有色金属公司供销公司副经理的管焱彬也来到深圳,加入了这个团队。20多年后,《中国新闻周刊》记者眼前的管焱彬依然直言快语,走路快,坐在沙发上也挺着腰板。他回忆往事不无感慨:“这一次调动,把我的命运和中国期货市场的建立联系起来了。”

经过深圳联营展销中心两年的试水,何玉良在供销运输部召开的“物资体制改革研讨会”上,提出了建立深圳有色金属市场的设想。他告诉记者:“会后老同志反复提醒我,企业办市场要有主管单位,一定要取得国家部委的支持。”

当时,包括有色金属在内的生产资料的调配归物资部管。但物资部的态度并不明确,这也为后来的麻烦埋下了伏笔。

但建立交易所得到了深圳市领导的支持。1990年8月,联营中心举办了三场关于建立有色金属交易所的研讨会。会议纪要里写着深圳市参会领导的意见:“交易所可行,大胆尝试。”

交易所成立的时机到了。

其时,中国生产资料市场正在放开。1989年,国务院总理李鹏批复了关于发展期货试点的文件。1990年10月12日,由财政部、物资部和国家体改委等8部委联合发起的“郑州粮食批发市场”建立,以现货交易起步,试图在将来引进期货管理。

但当时,姓“社”姓“资”的争论也很激烈。深圳的交易所究竟是取名“批发市场”,还是参照伦敦、芝加哥打出“交易所”的牌子?何玉良认为,交易所是市场经济发展的需要,又不是英国、美国的标志,统一称呼有何不可?

这次商议的结果是:交易市场的名称确定为“深圳有色金属交易所”;成立筹备领导小组,何玉良为组长,司徒怀、郑元亨为副组长。

交易所成立

郑元亨的风格与何玉良如出一辙:干了再说。

1991年初,筹备组向深圳市提出建立“深圳有色金属交易所”的请示,但没等批下来,郑元亨就紧锣密鼓地行动了。

为解决筹备资金的问题,何玉良从供销运输部调拨给郑元亨一批铜。郑以此赚了600万元,算是“搭了价格双轨制最后一班车”。

其中的300多万元用在了交易大厅的购置上。筹备组看中了中华富路中建海外装饰大厦B座,买下了其中一层,共700多平方米,做交易大厅和办公室。当时的价格就已经是每平米3250元。