他汀类降脂药联合血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂治疗冠状动脉病变的临床研究

赵季红,李玉明,田军,李学文,姜铁民,孙婧

冠心病发病机制的研究发现,炎性反应是诱发粥样斑块不稳定的主要原因[1]。近年来大量研究证实,他汀类降脂药和血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)受体拮抗剂均具有抑制炎性反应的作用[2]。本研究观察经64层螺旋计算机断层摄影术(CT)诊断为冠状动脉临界病变的患者给予阿托伐他汀联合缬沙坦治疗6个月后炎症标志物高敏C反应蛋白水平的变化,以及冠状动脉斑块的变化,探讨他汀类联合血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂抑制炎性反应、稳定冠状动脉斑块的协同作用。

1 对象与方法

研究对象 2008-02至2010-04我院心血管内科住院及门诊收治的经64层螺旋CT诊断为冠状动脉临界病变(血管直径狭窄程度在40% ~70%)患者110例,随机分为2组:阿托伐他汀治疗组(A组)55例,其中男性43例,女性12例,平均(55.30±9.80)岁;阿托伐他汀+缬沙坦联合治疗组(B组)55例,其中男性42例,女性13例,平均(56.59±11.20)岁。两组在年龄、性别、体重指数、收缩压、舒张压、胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、空腹血糖、糖化血红蛋白等方面差异无统计学意义,具有可比性。表1

表1 一般临床特征(n=55,)

表1 一般临床特征(n=55,)

注:1mmHg=0.133 kPa。A组:阿托伐他汀治疗组 B组:阿托伐他汀+缬沙坦联合治疗组

项目 A组 B组男/女(例)5.9±1.3 6.0±1.443/12 42/13年龄(岁) 55.59±9.80 56.59±11.20体重指数(kg/m2) 24.92±2.40 24.14±1.80收缩压(mmHg) 148.0±6.5 145.0±7.2舒张压(mmHg) 93.0±5.8 90.0±4.7胆固醇(mmol/L) 4.80±0.65 4.81±0.59甘油三酯(mmol/L) 2.29±0.59 2.30±0.60低密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) 2.93±0.19 2.94±0.16空腹血糖(mmol/L) 5.52±1.20 5.63±1.50糖化血红蛋白(%)

方法 给药方法:两组均给予常规治疗,包括抗血小板、硝酸酯类、β受体拮抗剂等,A组在常规治疗基础上给予阿托伐他汀(大连辉瑞公司,商品名立普妥)20mg/d,晚餐后半小时顿服;B组在常规治疗基础上给予阿托伐他汀20mg/d+缬沙坦(北京诺华制药有限公司,商品名代文)80mg/d,口服。两组患者疗程均为6个月。

高敏C反应蛋白浓度测定方法:在治疗前后,分别取患者清晨空腹静脉血2ml,采用Behring Nephelometer 100生化分析仪(韩国,德林公司),胶乳增强免疫比浊法测定高敏C反应蛋白(正常值<3mg/L)。

64层螺旋CT冠状动脉成像及斑块测量:应用美国通用电气LightSpeed VCT-XT 64层螺旋CT,采用回顾性心电门控技术,扫描范围自气管隆突下2cm至膈下2cm,使用德国高压注射器,经头或肘静脉以4.0ml/s速率注射造影剂欧乃派克50ml,再注射20ml生理盐水,流率为4.0ml/s。所有患者心率控制在70次/分以下,按确定的延迟时间一次屏气完成扫描。扫描结束后,对扫描的原始数据分别按R-R间期5%~95%,每隔10%相位进行横断面重建。重建后数据传送至AW4.3高级图像处理工作站,分别对上述横断面图像进行容积再现、最大密度投影,曲面重组、血管腔内重组,分别重组出右冠状动脉、左主干、左前降支、左回旋支的二维及三维图像,按右冠状动脉、左主干、左前降支、左回旋支顺序分别分析。根据CT值对斑块定性,区分为脂质斑块(CT值<60 Hu)、纤维斑块(CT值60~129 Hu)、钙化斑块(CT值≥130 Hu)和混合斑块(包含不同性质的斑块)[3],并利用后处理软件进行斑块分析,分别测量治疗前后斑块大小(mm2)。对于直径狭窄在40% ~70%之间的病变,诊断为临界病变。治疗前后取2次CT检查同一部位血管断面图测斑块面积、血管狭窄程度和CT值。图像检查结果均由2名有经验的放射科医生采用单盲法阅片,经讨论后共同给出诊断。

统计学处理 所有数据经SPSS11.5统计软件处理,计量资料以均数±标准差表示。两组间比较采用t检验,率的比较采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗后一般临床特征

所有病例经降压、降脂、降糖治疗后,血压控制目标值<130/80mmHg(1mmHg=0.133 kPa),糖化血红蛋白<6.2%[4],低密度脂蛋白胆固醇<1.94mmol/L[5]。

2.2 两组治疗前后高敏C反应蛋白水平的变化

药物治疗6个月后与治疗前相比,高敏C反应蛋白水平两组〔A组:(2.16±1.50)mg/L比(5.57±0.70)mg/L,B组:(2.06±0.30)mg/L比(5.62±0.50)mg/L〕均降低(P均<0.01),且B组较A组降低显著(P<0.05),差异均有统计学意义。

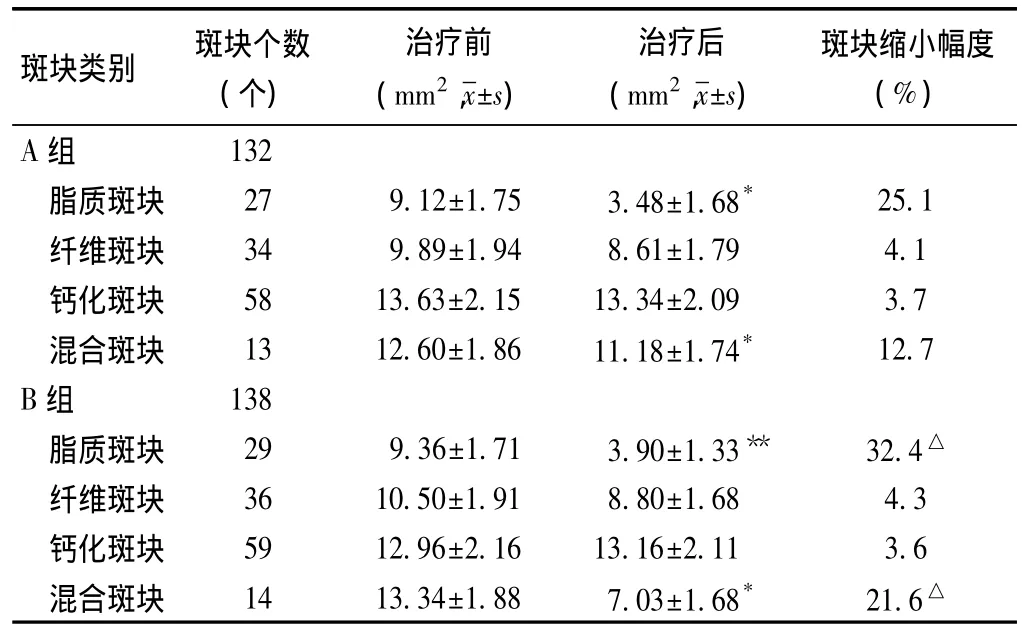

2.3 两组治疗前后冠状动脉粥样斑块情况(表2)

A组患者冠状动脉主要分支处发现不同程度粥样斑块共132个。治疗后与治疗前相比,脂质斑块明显缩小〔(3.48±1.68)mm2比(9.12±1.75)mm2,P<0.05〕,混合斑块略有缩小〔(11.18±1.74)mm2比(12.60±1.86)mm2,P<0.05〕,差异均有统计学意义;纤维斑块和钙化斑块变化不明显(P均>0.05),差异均无统计学意义。B组患者冠状动脉主要分支处发现不同程度粥样斑块共138个。治疗后与治疗前相比,脂质斑块明显缩小〔(3.90±1.33)mm2比(9.36±1.71)mm2,P<0.01〕,混合斑块也有缩小〔(7.03±1.68)mm2比(13.34±1.88)mm2,P<0.05〕,差异均有统计学意义;纤维斑块和钙化斑块变化不明显(P均>0.05),差异均无统计学意义。

治疗后与治疗前相比斑块缩小幅度以B组脂质斑块最高、与A组斑块缩小幅度相比差异有统计学意义(32.4%比25.1%,P<0.05),B组混合斑块缩小幅度明显高于A组(21.6%比12.7%,P<0.05),差异均有统计学意义;两组间相比纤维斑块、钙化斑块变化不明显,差异均无统计学意义(P均>0.05)。

表2 两组治疗前后冠状动脉粥样斑块变化

2.4 两组治疗中心脏不良事件

临床治疗过程中,A组出现不稳定性心绞痛5例,急性心肌梗死1例;B组出现不稳定性心绞痛2例,无急性心肌梗死。

3 讨论

研究已证实,心脏不良事件的发生,不仅与冠状动脉狭窄程度相关,主要取决于冠状动脉斑块的稳定性。研究表明,每个斑块的稳定程度取决于斑块纤维帽的厚度、坏死核心的大小以及脂质池中炎性细胞的多少。因此降低斑块中炎性成分是稳定斑块,降低心脏不良事件发生的关键[6]。C反应蛋白水平与冠心病病变程度及预后相关。

许多研究表明,64层螺旋CT对冠状动脉狭窄的诊断具有较高的准确性,对于50%以上的狭窄判断,敏感性和特异性达到了94.9%和97%[4],基本能满足冠状动脉狭窄程度的诊断及介入治疗筛选的需要。“易损”斑块的破裂引发血栓形成是急性冠状动脉综合征、心源性猝死的主要原因[7],早期及时发现“易损”斑块是预防高危患者心脏不良事件发生、阻止病变进展的关键[8]。多年来,64层螺旋CT不仅能够显示管腔的狭窄,同时也提供了斑块形态学的信息,并根据斑块的密度将斑块分为不稳定的脂质斑块、混合斑块,中度稳定性的纤维斑块和较稳定的钙化斑块,其结果与血管内超声有很好的一致性[8],体现了在易损斑块早期诊断上的优势。

根据指南,对于临界病变的冠心病患者应首先考虑积极的药物治疗。众多研究表明,他汀类降脂药除降脂外同时还具有抑制炎性反应的多效性作用[9]。它在降低低密度脂蛋白胆固醇的同时,通过抑制单核细胞表面CD11b表达,抑制内皮细胞黏附,减少P-选择素、肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-6等炎性因子,提高一氧化氮合酶活性,阻止低密度脂蛋白胆固醇氧化,抑制单核细胞的激活、黏附,使内膜和中膜的巨噬细胞减少,从而使脂质池炎性成分降低,提高斑块的稳定性。AngⅡ受体拮抗剂缬沙坦除肯定的降压作用外,通过减少受损动脉表达白细胞介素-6,抑制其中性粒细胞和巨噬细胞的渗出,减少AngⅡ活化,组织AngⅡ黏附到巨噬细胞受体发挥其抗炎的效应。因此,两者联合使用,在调脂降压的同时,加强了炎性反应的抑制作用,稳定和逆转斑块。本研究结果可见,治疗6个月后,两组炎性指标高敏C反应蛋白水平均低于治疗前,但B组降低明显,说明两者的协同抗炎作用;治疗后,两组脂质斑块及混合斑块明显减小,且B组下降幅度明显高于A组,表明了两者协同作用下,降低了斑块的炎性和脂质成分,从而在治疗后复查多排CT影像,可见斑块缩小,血管狭窄程度减轻。

因此,阿托伐他汀联合AngⅡ使用,在调脂降压的同时,加强了炎性反应的抑制作用,稳定和逆转斑块,更好的发挥心血管的保护作用。

[1]HANSSON GK.Inflammation and atherosclerosis,and coronary artery disease.N Engl J Med,2005,352:1685-1695.

[2]Insull W Jr.The pathology of atherosclerosis:plaque development and plaque responses to medical treatment.Am J Med,2009,122:S3-S14.

[3]Mollet NR,Cademartiri F,van Mieghem CA,et al.High-resolution spiral computed tomography coronary angiography in patients referred for diagnostic conventional coronary angiography.Circulation,2005,112:2318-2323.

[4]Paul M,Rachel P,Kristi R.Relationship between HbA1c level and peripheral arterial disease.Diabetes Care,2005,28(7):1981-1987.

[5]Leeper NJ,Ardehali R,deGoma EM,et al.Statin use in patients with extremely low low-density lipoprotein level is associated with improved surival.Circulation,2007,116(6):613-618.

[6]杨跃进.易损斑块的检测和急性冠状动脉综合征的预防.中国循环杂志,2003,18(4):243-244.

[7]Ahinarslan A,Cengel A,Okyay K,et al.B-type natriuretic peptide and extent of lesion on coronary angiography in stable coronary artery disease.Coron Artery Dis,2005,16(4):225-229.

[8]Nair A,Margolis MP,Kuban BD,et al.Automated coronary plaque characterisation with intravascular ultrasound backsactter:ex vivo validation.EuroIntervention,2007:3(10):113-120.

[9]Rider PM,Danielson E,Rifai N,et al.Valsartan,blood pressure reduction,and C-reactive protein:primary report of the Val-MARC trial.Hypertension,2006,48(1):73-79.