创建现代化研究型综合性中西医结合医院的调查分析

朱广丽

天津市南开医院,天津 300100

中西医结合是20世纪我国对人类医学发展的一大创举和贡献,是贯彻卫生工作“中西医并重、促进中西医结合”基本方针的具体实践。以科学发展观统领全局,坚持中西医结合发展方向,加强中西医结合内涵建设,保持可持续创新发展能力,力争使南开医院成为医疗服务能力较强、科研教学水平较高、中西医结合优势明显的现代化、研究型、综合性的中西医结合医院。

1 现状

1.1 重点学科优势突出

中西医结合临床(外科)是国家级重点学科、博士后流动站、中西医结合一级学科博士学位授予权单位、全国“211工程”建设子项目和天津市高校“重中之重”学科建设单位。是由全国中西医结合胆胰病医疗中心、全国中西医结合胃肠疾病诊疗专科、全国中西医结合脑病专科、全国中西医结合急诊专科、天津市微创外科中心及微创技术推广中心、天津市中西医结合肿瘤专科和天津市中西医结合外科危重症专科共同组成的优势学科群,已经成为医院核心竞争力的重要组成部分。天津市中西医结合急腹症研究所和天津市中西医结合研究院是全国闻名的科研机构。

1.2 医疗业务发展迅速

中西医结合治疗复杂胆胰、胃肠疾病和外科危重症处于国内领先水平,部分项目已达国际先进水平,如重型急性胰腺炎、重症胆管炎和外科疾病引起的多脏器功能不全综合征的中西医结合治疗已达国际先进水平。微创外科居国内领先水平,首创3镜联合(腹腔镜、十二指肠镜、胆道境)治疗复杂性胆管结石新技术。并承担市内80万人口的医疗保健任务和部分省市疑难病例的会诊和业务指导工作。2010年,医院总收入达4.5亿元,较2009年增长约29%,年门诊诊疗人数达370 358人次,出院17 539人次,病床使用率为120.9%。

1.3 人才结构日趋合理

拥有以吴咸中院士、崔乃强教授、李平教授、秦鸣放教授等为学科带头人的一批著名专家,其中,博士生导师6名,硕士研究生导师51名,国家有突出贡献的中青年专家2名,天津市授衔专家3名,享受国务院津贴专家14名,国家中医药管理局确定的带徒导师4名,有2名专家入选国家人事部“百千万工程”第一层次人选,11名科技骨干入选天津市“131人才工程”第一、二层次人选。从1994年以来已培养博士研究生56名。目前,全院共有工作人员1 058名,其中,高级职称142名;医疗系列中,博士、硕士人员135名,占专业技术人员的15%,护理人员344名,大专以上学历191名,占护理人员的56%。

1.4 科研能力稳步提升

医院实施“三名战略”(名医、名科、名院),极大提高了科研能力和水平。4年来,取得国家自然科学基金、国家“十一五”攻关项目、天津市科委攻关项目共6项,获得部级科技进步奖8项,新技术填补天津市空白8项,专利8项,天津市科技进步一等奖1项,二、三等奖各4项,出版专著8部,发表论文460篇,并成功举办国际、全国和区域性学术会议27次。受中国中西医结合学会的委托,承办《中国中西医结合外科杂志》,并作为全国中西医结合学会普通外科专业委员会挂靠单位。

2 问题与分析

通过走访中医药方面的知名专家、院士、学者等,召开专题座谈会,围绕新医院建设、学习科学发展观实践载体、查找医院发展存在问题等主题,搜集第一批国家中医药管理局重点中西医结合医院相关资料,并参考相关文献及文件,对照《国家中医药管理局重点中西医结合医院建设工作目标与要求》、《中医临床研究基地建设指导意见》及《中医临床研究基地遴选条件指标体系》,同时对比除南开医院外的10家国家中医药管理局重点中西医结合医院的建设情况,发现我院在学科建设、人才培养、科技创新、医院管理、基础设施建设、医疗水平和文化建设等方面还存在一定差距,中西医结合内涵建设有待进一步加强。

2.1 优势学科数量不足,学科发展尚不均衡

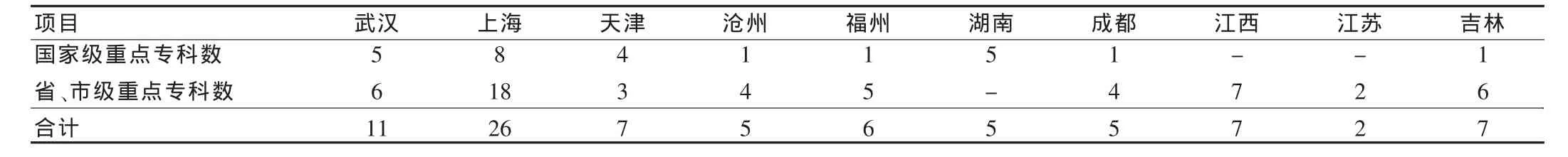

2.1.1 特色优势学科是医院竞争力主要构成部分的核心,我院虽拥有一批以中西医结合临床(外科)为龙头的优势学科群,但市级以上重点专科的数量仅接近国内10个重点中西医结合医院(302医院除外)评审验收时的平均水平(7.4个),相比上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院和武汉市中西医结合医院还有一定差距。见表1。

2.1.2 对综合性三级甲等医院而言,多学科协调发展尤为重要。尽管我院重点学科优势突出,但范畴却相对局限,高层次人才结构单一,承担国家级重大课题能力不足,获奖级别和发表文章的层次均需提高,而其他学科相对薄弱,已经影响到医院的综合实力和服务功能的提高。

表1 10个国家中医药管理局重点中西医结合医院重点专科数量(个)

2.2 育人机制创新不足,后备力量挖掘不够

中西医结合事业重在传承基础上创新,结构合理的学术梯队是保持学科优势和可持续发展的关键。

2.2.1 不断创新人才培养机制,是建设研究型医院的基本思路之一[1]。上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院在这方面特色突出,成绩显著,不仅通过人才工程建立了结构合理的创新团队,特别是组建起7个以名老中医命名的上海市及上海中医药大学级“名中医工作室”,使中医(药)传承和创新工作取得有益经验,还培养出了现在上海乃至全国有影响力的学术领军人物。武汉市中西医结合医院实施“五大”人才培养计划,有效提升和优化了中西医结合人才队伍。

2.2.2 中西医结合事业经历了50多年的发展后,已经与中医、西医并驾齐驱,成为医学三大主流。但相对中医和西医而言,中西医结合仍属新生力量。中西医结合后备力量不足已经成为各中西医结合医院的共同问题,“后继乏人”或“后继乏术”的问题在我院亦有所表现。

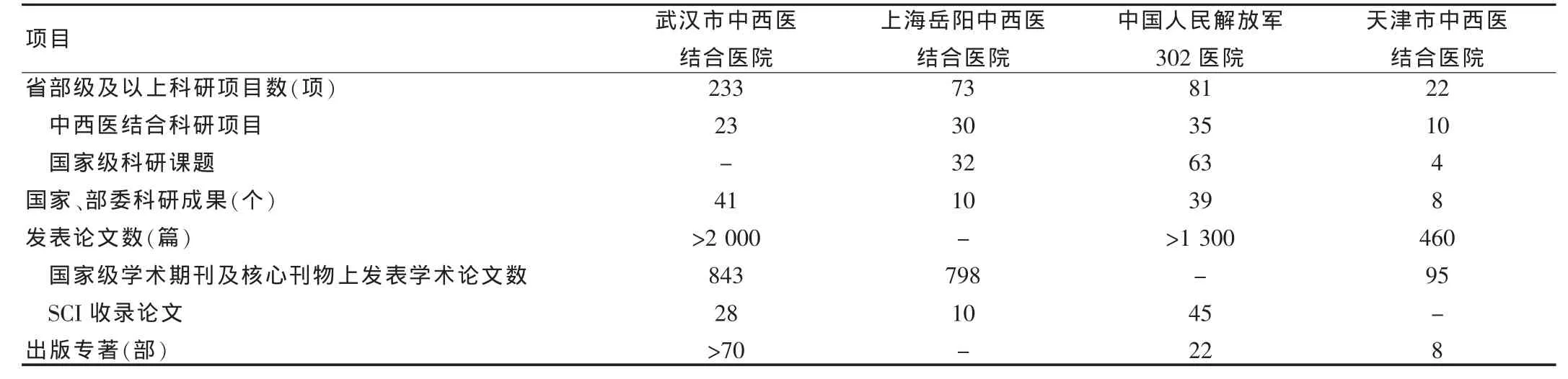

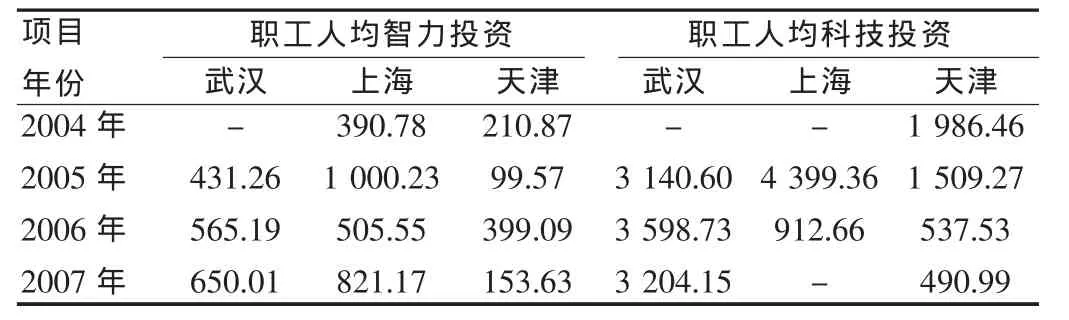

2.3 科研激励机制欠完善,中药研发领域待深入

2.3.1 创新性科学研究是研究型医院的最主要特征,也是衡量医院发展水平的重要标准。以创新性科学研究推动临床医学的发展,是“研究型医院”与“非研究型医院”的最大区别[2]。纵观近几年我院对科研的投入和产出,比武汉市中西医结合医院、解放军302医院等单位相差很多。见表2。我院在科研投入力度方面较武汉和上海岳阳中西医结合医院少,自2004~2007年甚至有逐年下降趋势。根据国家卫生部 《卫生科技“十一五”发展规划》,各医疗卫生单位每年用于科技发展的经费不低于年度业务收入的1%~3%,以2008年我院业务收入总额为2.8亿元为例,同年我院的自主科技经费投入应为280万,实际上我院差距还是很大。投入不足的同时,往往伴随激励机制不完善,以致人才进行科技创新动力不足。见表3。

2.3.2 在中药研发领域,我们自主研发的一批有代表性的中成药制剂已经被临床广泛应用,且收效显著,但相比国内其他几家重点中西医结合医院而言,我们仍有待提高中医药自主创新能力。江苏省中西医结合医院坚持医药并重的发展策略,在中药研发领域成绩卓著,在自主开发、合作研究、成果转化、高水平论文发表等方面已形成独特优势,在全国有重要影响,业已成为国家和省级中药研发重要基地之一;中国人民解放军302医院坚持走“临床经验方-科研制剂-临床应用”的道路,始终突出临床疗效的主导地位,逐步发展成为全国肝病特色的中药研发基地,并形成了专业化、系列化的研发格局,医院制剂生产已建成硬件设备配套、剂型齐全、临床应用广泛的良好局面,仅4年间制剂产值就达5 300万元。

2.4 尚未实现数字化医院,管理模式仍显滞后

信息技术是当今科技发展的核心技术,数字化也是现代化管理的一个重要方面。打造数字化医院,使大样本信息采集、分析、储存成为可能,而这些资料、信息的准确、完整、高效、便捷,是研究型医院开展科研工作的重要保证。上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院已形成完整的提高医疗质量的管理体系,成为上海和全国的数字化医院试点单位。尚未实现数字化,阻碍了我院实现全面现代化管理,必须积极改进。

2.5 硬件设施相对滞后,严重制约医院发展

目前,我院硬件设施不与医院发展相适应,医院建筑面积约3万平米,因为医疗用房紧张,交通不便等因素,难以形成规模效益,医院发展受到限制,与全国其他重点中西医结合医院相比,硬件条件已明显滞后。在重点中西医结合医院建设期间,大多数建设单位都争取到大量资金用于医院基础设施建设,为同步实现社会效益和经济效益创造了便利条件。其中,解放军302医院、武汉市中西医结合医院、上海岳阳中西医结合医院、江苏省中西医结合医院、福州市中西医结合医院等均筹措亿元以上资金,用于扩大医院规模,新建或改扩建门诊和病房楼。见表4。而我院和湖南中医药大学附属中西医结合医院两家医院尚未进行基础设施建设。

2.6 医疗收入含金量偏低,需进一步发挥管理效能

近几年,我院的医疗业务水平得到了显著提升,但经过比较,我院在年门诊量、病床周转次数、住院外埠病人比例、费用收益率等方面水平较低,药品比例偏高,说明我院业务工作还有很大的发展余地,收入总量和含金量也有大幅上升空间。见表5。而职工人均每日担负诊疗人次数、职工人均每日担负住院人次数、医师人均每日担负诊疗人次数、医师人均每日担负住院人次数都处于较低水平,与之对应的每床卫生技术人员数、每床医生人数和每床护理人员数都处于较高水平,结合以上两方面可以看出,我院职工工作量偏小,工作效率偏低。

表2 2004~2007年部分重点中西医结合医院科研产出与投入情况

表3 2004~2007年武汉、上海岳阳、天津中西医结合医院职工人均智力投资与科技投资情况(元)

表4 部分重点中西医结合医院硬件设施建设情况

2.7 文化建设力度不大 ,特色文化尚待有力促成

医院文化建设是医院软件建设的重要组成部分,在医院发展中的地位举足轻重,它是医院的底蕴和灵魂。上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院通过文化建设工程,形成了特色的岳阳医院文化,促进了科学精神和人文精神的结合,提高了全员素质和医院品味,这也是该单位跻身于重点中西医结合医院的特色之一。与之相比,我院尚需系统考虑特色文化的形成机制,发挥医院文化的作用。

3 对策

中西医结合是中国医学的特色和优势,南开医院作为中西医结合重点建设单位,将紧密围绕科学发展观,经过“十一五”的系统建设和发展,以改扩建工程为契机,大力改善基础设施条件,并在中西医结合学科建设和人才培养方面取得突破性进展,努力成为国内领先、国际先进的中西医结合医教研、中药开发的示范基地。南开医院事业发展的目标和功能定位概括为以下几点:①全国重点中西医结合医院示范医院和中医临床研究基地;②天津市中西医结合研究院的主体单位;③天津市中西医结合医疗中心;④国家级重点学科和中西医结合一级学科博士学位授予单位——中西医结合临床,成为重点学科建设的精品工程;⑤天津医科大学和天津中医药大学的临床学院;⑥国家中医药对外交流与合作基地;⑦国家临床药物试验机构。

3.1 注重学科均衡发展,全面加强学科建设

3.1.1 继续推行“三名”战略,努力改变“大专科小综合”现状。“三名”即名医、名科、名院,其中,名院是目标,名医是基础,名科为关键。学科建设是中西医结合发展的重要措施,是形成创新型团队、推动事业发展和学术进步的组织保障,也是一个单位经过几代人积年累月奋斗的积淀。坚定不移地走中西医结合之路,抓好重点学科(专科)建设,带动医、教、研的全面发展,成为全国中西医结合领域特定学科(专科)的研究中心。继续保持中西医结合外科在全国的领先地位,同时使各学科协调、全面发展,打造更多优势学科[3]。

3.1.2 以建设研究型医院为目标,夯实学科建设基础条件。严格围绕《中医临床研究基地建设指导意见》的建设原则,在专用仪器设备配置、科学研究和人才培养等方面抓好学科建设。①建设3个以上国家(局)级中医重点学科,并使每个国家(局)级重点学科病床达到300张以上,床位使用率达93%以上;在重点学科建设点设立临床研究室和实验室,确定3~5个稳定的研究方向,并依据重点学科建设的需求,根据学科不同配置相应的科研条件及设备;②建设6个以上中西医结合重点专科(专病),确保每个重点专科(专病)病床80张以上,床位使用率达93%以上,重点专科(专病)床位总数达医院总床数的50%以上;设立科研门诊和科研病房,其中,科研病房的床位应占本专科(专病)床位数的25%以上;依据重点专科(专病)建设的需求进行专用设备和专科(专病)实验室设备配置;③确保重点专科(专病)保持稳定的研究和发展方向,针对本科主要病种(至少3个)开展单病种质量控制、诊疗规范研究等工作,以总结治疗经验,优化诊疗方案,提高临床疗效。

3.1.3 促进临床研究成果推广应用,确立中西医结合学术地位。在加强基本条件建设的同时,根据各学科重点研究领域开展研究工作,取得原创性成果,使诊疗水平达到国内或国际领先水平。积极进行临床评价、优化综合方案、制定诊疗规范、总结诊疗技术、开发有效药物、研制诊疗设备等,而且要积极促进临床研究成果的推广应用,促进中医药科技与临床实践和产业的紧密结合[4]。当前任务是推广已经取得相当级别奖励的临床研究成果,以确立中西医结合的学术地位,促进成果转化与深度开发,避免这些成果仅限于个别单位或区域,甚至被束之高阁。

表5 部分重点中西医结合医院医疗业务情况一览表

3.1.4 加强传统诊疗技术继承研究,形成中医药临床特色和优势。要使中西医结合诊疗水平达到国内或国际领先水平,还要积极围绕学科发展的重点方向和领域,在一定范围内收集、整理和研究相关传统诊疗技术,对确有疗效但成本低廉的传统诊疗技术,积极引进、普及使用,开展规范评价,以形成鲜明的中医药临床特色和优势,并采取先进可行的措施,认真做好名中医的学术思想、临床经验的继承总结和推广。

3.2 加强人才队伍建设,强化人才培养导向

3.2.1 培养高层次中西医结合人才。在一段时期内培养高层次的“西学中”人才是解决“后继乏人”和“后继乏术”的有效途径,要通过多种方式加快中西医结合人才培养步伐:建立“名医工作室”,每年选1~2名具有发展潜力的医师进工作室研修,认真研究总结名医学术思想和临床经验;举办高水平的“西学中”、“中学西”培训班、研究生班和强化班等,选拔中青年西医临床骨干进行系统的中医理论学习和临床实践,配备导师指导,选拔优秀青年,确定导师培养制。

3.2.2 提高人才培养层次,提升学科人才水平,紧密结合各学科特点,开展学科带头人、后备学科带头人、临床科研骨干的培训,加强重点学科的师资培训、接收人员进修、承办继续教育任务、开展临床诊疗技术培训和成果推广等工作;并针对重点专科(专病),开展带头人、继承人培养和技术骨干培养等,在外出学习、出国培训、接收本专科(专病)进修、承办本专科(专病)继续教育等方面予以支持。

3.2.3 大力培养专业队伍,提供科研支撑人才基础。积极开展全员培训,提高全员科技素质,营造良好的临床研究氛围;通过承担课题研究,培养建设一支梯队合理的高水平中医临床科研专业化队伍,在临床研究重大项目的顶层设计、质量控制、疗效评价等方面达到较高水平;培养一批掌握中医规律、熟悉现代科研方法、能够领衔组织重大中医临床研究项目的学科和学术带头人,形成中医临床科研的精英队伍。

3.3 大力支持科技创新,完善科技平台建设

3.3.1 团结合作、协同攻关,不断提升医院研究能力。当前,需进一步强化与天津医科大学、天津中医药大学等高水平教学研究单位建立的合作关系,在更多领域开展合作,不断提升医院研究能力。以急腹症研究所为依托,争取承担更多高水平课题,并作出一批标志性成果,以此带动医疗上高度上水平。

3.3.2 继续加大科技经费投入,完善科研激励机制,加大新技术、新设备和技术人才引进力度的同时,进一步完善科技平台建设。我院将以国中局与天津市人民政府共建天津市中西医结合研究院为新的战略出发点,形成在全国具有示范作用的中西医结合临床研究、基础研究和开发应用研究的开放性共享平台,为促进中医药现代化和构建中医药创新体系提供支持条件,成为中西医结合国际交流与合作的重要基地。

3.3.3 提高知识产权保护意识,加强中医药知识产权保护。坚持医药并重,提高中医药自主创新能力。借鉴其他国家重点中西医结合医院在中药研发领域的经验,逐步形成科学、合理、规范的中药研发产业链,构建技术先进、功能完善的中医药科技创新技术平台。

3.4 抓基础建设,重医院管理,推进医疗业务上水平

加强基础设施建设,改善患者就医环境。目前,医院正在进行医院新大楼的建设,总建筑面积86 800 m2。新大楼的落成将极大地拓展医院发展空间,有效缓解医疗资源紧缺状况,必须抓住机遇,加强基础设施建设及投入,为新医院发展提供强有力的硬件保障,为同步实现社会效益和经济效益创造有利条件。

加强经济管理,确保还贷能力。加强经济管理,包括实行成本核算,加强成本管理;建立激励机制,为提高职工福利待遇创造条件;加强内部控制制度建设;加强信息平台建设,逐步建设数字化医院。

着力提高全员素质,建立健全绩效评估体系。建立相应的绩效评估体系和奖惩措施,对院党委领导班子、中层干部、科主任、护士长、职工和党工团组织提出具体要求。

3.5 创建特色医院文化,提高医院文化品位

在积极推进医院内部体制改革的同时,不断重视和加强医院文化建设,以信任、尊重、关心、培养、发挥人的潜能为着眼点,以追求人和设备相结合为总体环节,在对我院的文化建设现状进行全面的调查与分析基础上,找出优势、问题与差距,在文化建设方面做到有的放矢。

中西医结合是极具特色的医学事业,建设特色的中西医结合医院文化是今后我院文化建设的重点内容之一,积极促成人文精神与科学精神的有机结合,提高全员素质和医院品味。

以医院文化建设促进医院改革的深化,才能真正提高医院的综合实力和市场竞争力,实现新的腾飞。力争形成以国家级重点学科、国家中医药管理局重点专科、重点研究室(实验室)为主体的中西医结合优势学科群,以学科建设为龙头,打造精品工程,提高核心竞争力,促进学科协调发展。形成在全国具有示范作用的中西医结合临床研究、基础研究和开发应用研究的开放性共享平台,为促进中医药现代化和构建中医药创新体系提供支持条件,成为中西医结合国际交流与合作的重要基地。

[1]秦银河.建设研究型医院的探索与实践[J].中国医院,2005,9(10):1-4.

[2]王兴民,朱广丽,徐春燕.南开医院创建中西医结合临床研究基地的实践[J].世界中医药,2007,2(6):379-380.

[3]连斌.研究型医院的内涵界定及特点研究[J].中华医院管理杂志,2006,22(5):307-310.

[4]秦银河.论研究型医院的基础医学研究发展策略[J].解放军医院管理杂志,2007,14(11):878-880.