杂交稻 “三两”栽培高产技术研究与应用

陆天泰 余华强 张道荣 赵翠荣 李瑞琪 田永红 方遵超 孙永建

(湖北省襄阳市农科院,湖北 襄阳 441057)

杂交水稻“三两”栽培技术是指继两段育秧技术以后的又一次重大栽培技术改革,是优化群体穗粒结构,提高单位面积产量的一项高产栽培技术模式。湖北省襄阳市农科院自1991年开始了1 hm2“三两”栽培试验,看到其增产效果后,于1992年扩大试验示范面积186 hm2,据田间测产,面积18.2 hm2,“三两”栽培平均单产721.5 kg/667 m2,比常规栽培增产 71~168 kg/667 m2。1993年我们推广应用“三两”栽培技术面积达1.2万hm2。据田间的测产,面积26.8 hm2,平均单产 708 kg/667 m2,其中隆中 1队一农户3.8 hm2田块,总产 3 044.37 kg,平均单产801.15 kg/667 m2。“三两”栽培技术有力推动了水稻生产的发展,1993年水稻面积比1992年增加0.6万hm2,单产比1992年高76 kg/667 m2,总产比1992年增长38.6%,出现了有史以来“面积增、单产增、总产增”的三增丰收局面。

1 产量和产量构成

水稻产量的构成是由有效穗、每穗实粒数和千粒重三大因素构成的[1]。而杂交水稻的高产结构是通过分蘖优势和穗粒优势来实现的。1993年近2万hm2杂交水稻推广“三两”栽培技术,由于“三两”栽培发挥了两段育秧培育低位分蘖壮秧和大行大蔸栽插方式,提高了基本苗数和成蘖率,发挥了大行通风透光的边际优势效应,为穗粒优势创造了条件,加上后期气温偏高,白天晴、夜晚雨、昼夜温差大、田间干干湿湿、使后期转色很好、有利于水稻的灌浆结实。因此病虫害少,结实率高,穗大粒重,这是“三两”栽培高产的根本原因(见附表1)。

从大面积杂交水稻“三两”栽培的高产结构来看,有效穗19万 ~22万/hm2,每穗实粒数120~130粒,千粒重29 g左右,结实率85%以上就可以获取700 kg/667 m2以上产量。

2 “三两”栽培的增产原因分析

“三两”栽培技术较好的解决个体与群体,多穗与大穗,高产与三害 (病害、虫害、倒伏)的矛盾,充分发挥了杂交水稻的分蘖优势和穗粒优势,从而获得了大面积650 kg/667 m2以上的高产量。其主要原因归纳为四点。

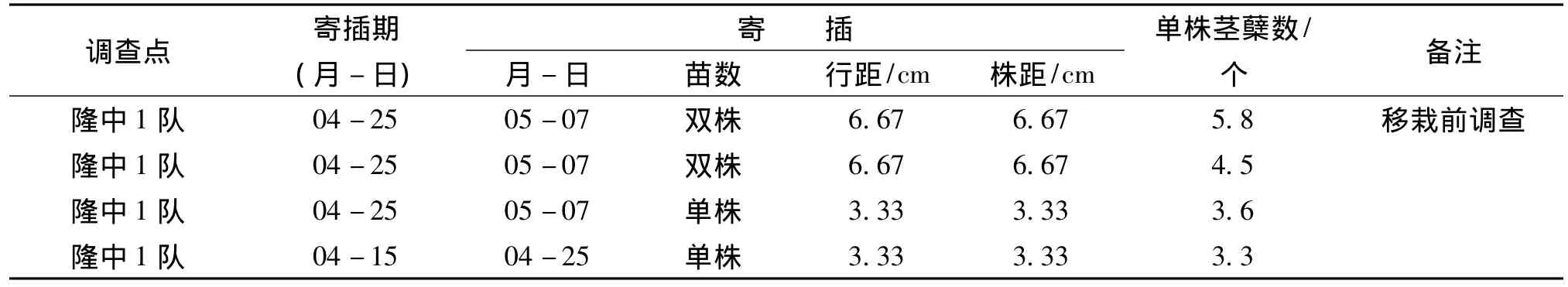

2.1 双苗稀寄,提高了秧苗素质

“三两”栽培采取两段育秧的双苗稀寄,寄插密度为6.67 cm×6.67 cm,寄插15万穴/hm2,每穴双苗即30万苗,可插大田7~8 hm2。(秧田可利用率80%)据不同寄插密度的调查 (见表2)。

双苗稀寄对培育低位多蘖壮秧,提供了优越的肥水条件,一般单株茎蘖数在4~9个,比单苗寄插的要多1.6~2.5个蘖,秧苗素质明显好于单苗寄插。因此,双苗稀寄创造了足穗、大穗的高产基础。

2.2 大行大蔸栽插方式,增加了基本苗数

“三两”栽培大行大蔸栽插方式,即行距33.3 cm,株距13.2 cm,实插1.5万穴/hm2,由于用寄插的双苗原蔸移栽,实插基本苗 (包括主茎)13万 ~15万苗/hm2,比常规栽培法13.2 cm×20 cm,插2.5万苗/hm2,插基本苗10万~12万苗/hm2,可增加基本苗2万~3万/hm2低位分蘖苗,其中有5千个主茎苗,对形成大穗增加有效穗数,提高有效穗,提高产量起了决定性作用。

2.3 大行大蔸栽插,发挥边际优势效应

大行大蔸栽培,有利于通风透光,前期小封大不封 (株间相连,行间不封)提高了光能利用率,利用田中间与田边一样成穗多而大,充分发挥了大行边际优势效应[2,3]。据实地调查,“三两”栽培平均穗数要多6~7个,每穗实粒数要多15~30粒。因此,对产量起决定因素的有效穗和穗粒数的增加,也是增产的重要原因。

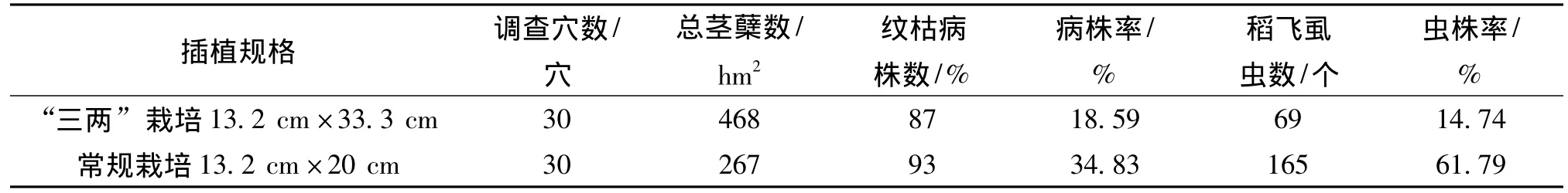

2.4 大行大蔸的栽插,有利于减少病虫害的发生

由于大行大蔸的栽插,通风透光条件好,太阳光线可直接照射到植株基部,使基部组织硬键、粗壮,提高了抗病、抗虫、抗倒伏能力[4]。在多年纹枯病和稻飞虱的盛发期调查中,“三两”栽培的纹枯病、稻飞虱的病株率18.59%和14.74%,比常规栽培的病株率34.83%和61.79%要少得多,抗病虫明显,见表3。

3 “三两”栽培主要技术关键

3.1 严控寄秧秧龄,发挥两段育秧的两段生长优势

两段育秧的第一段育秧是在薄膜保温条件下进行的,所以出苗齐、成秧率高、秧苗生成快、根系发达,一般8~10 d即1叶1心到2叶1心小苗进行寄插。小苗寄插后由于温光条件好,在15~20 d根叶生成是快速生长阶段,充分显示出第一生长优势。到20~30 d随着茎蘖和叶片数的增加,生长处于稳定阶段,到30~35 d主茎叶片数达8~9叶,个体和群体之间争光肥的矛盾日趋突出,生长开始进入衰退阶段。为了发挥两段育秧的第二生长优势,必须严控寄插秧龄30~35 d,也就是播种到移栽的秧龄40~45 d以内,这样就可以发挥第二段秧苗大、分蘖多的优势。根系发达的壮秧移栽后表现返青快、分蘖早、分蘖蔸位低、穗大早熟、产量高的优势。

表1 杂交水稻“三两”栽培的产量构成

表2 杂交水稻不同寄插密度的秧苗素质调查

表3 不同插植规格病虫害调查

3.2 留足寄插秧田,提高寄插质量

为了保证大田栽插密度和栽插面积,必须留足寄插秧田,一般按寄插田与大田的比例为1︰7~8。另外,必须选择泥层浅、土质肥、排灌方便、离大田较近的田块作寄秧田。秧田提前施足底肥并充分整平,第二天沉浆后在放水分厢划行寄插,以保证寄插密度。寄插时要做到“早”(1.5~2叶小苗寄插)、稀 (6.67 cm×6.67 cm)双苗带土浅插 (秧根触泥即可),寄插后露田一天,促根稳苗,然后复水浅灌,2~3 d后追施尿素7.5 kg/hm2,同时拌施呋喃丹1 kg/hm2,促使早低位分蘖,并防治稻蓟马危害。

3.3 大行大蔸移栽,提高大田栽插质量

“三两”的栽培的大行大蔸栽插,是在两段育秧单株寄插技术的一项插植方式改革。插植密度为行距 33.3 cm,株距 13.2 cm,栽插 1.5万穴/hm2,由于双苗原蔸移栽,基本苗可达13~15万苗/hm2。为了提高插秧质量,保证插秧密度,应采取牵线分厢插秧,不插过夜秧,控好密度。

3.4 增加投入,合理肥水运筹

1)重施底肥,结合化学除草、早施分蘖肥。为了获得“三两”栽培的高产,前期必须促使早发分蘖,搞好高产的苗架。要重施底肥,施碳铵65 kg/hm2,过磷酸钙50 kg/hm2,氯化钾20 kg/hm2。返青后追施分蘖肥尿素10 kg/hm2,并结合化学除草剂拌施,防止大行杂草滋生,达到田间无杂草。

2)掌握主茎叶龄、每亩茎蘖数,及时控苗晒田。中期要及时控制无效分蘖,促使养分向有效分蘖和穗部转运,根系下扎,茎秆粗壮为形成穗大粒多打好基础。必须掌握主茎叶龄在11.5~12叶时,大田茎蘖数达21万~22万/667 m2时,大约插后20 d左右,即可以排水晒田。晒到“田边晒白皮、田中晒硬泥、白根满地跑、叶尖色转淡”。通过晒田可以促使无效分蘖的消亡,养分转向有效分蘖和穗部分化;晒田可以促使根系下扎形成中后期强大的根群对养分的吸收;晒田可以促使叶色转淡、株型挺拔,茎秆粗壮,改变田间湿度,提高植株抗病、抗虫、抗倒伏的能力[5]。因此,晒田是一项极其重要的增产措施。

3)抽穗前后巧施穗粒肥、防早衰。水稻80%的产量是在抽穗前后形成的,因此防止水稻后期早衰,延长功能叶寿命是增产的关键。水稻在抽穗前15 d左右是花粉母细胞减数分蘖的重要时期,抽穗后扬花灌浆又是籽粒充实的时期。这时需要肥量大和对环境光照要求严格,由于养分急速向穗部转运,茎叶糖份含量减少,这时往往根系生理功能明显下降,吸肥能力下降。根据“V”字施肥理论,在抽穗期施用氮肥,结合叶面喷施磷酸二氢钾对提高叶片含氮量,增加叶绿素含量,提高光合能力,对提高结实率增加千粒重,增加产量起重要作用[6]。

同时要密切注意防治纹枯病、稻飞虱的危害而引起的倒伏减产。

4 存在问题

目前大面积推广“三两”栽培技术过程中,还值得注意的三个问题。

1)寄插秧田小、寄插密度大。随着水利条件的改善,“旱改水”的水稻面积逐年增加,而寄秧面积没有随之增加。秧田面积小,寄插密度必须增大,将严重影响秧苗素质的提高。需采取增加秧田面积和冬种绿肥等措施,予以调整。

2)种子不足,秧苗缺。这几年来,由于杂交稻种子紧缺和农户购种不足,加上旱改水田,水稻面积的增大,又要保证栽插面积,造成秧苗不足,不能保证栽插密度,严重影响产量。

3)近几年来随着农业机械化的普及和粮价不断的提高,机插秧盘旱育秧逐步形成规模,农村的劳动力向城市转移,种子价格昂贵,对普及“三两”栽培技术的难度加大,值得深思。我们作为农业科技工作者为农民节省成本,增加产量的工作任重而道远。

[1]王维金.作物栽培学 [M].北京:科学技术文献出版社,1998.8

[2]凌启鸿,苏祖芳,张海泉.水稻成穗率与群体质量关系及其影响的研究 [J].作物学报,1995,21(24):463-469

[3]张喜娟,孙晓杰,徐正进,等.水稻分蘖特性与产量关系 [J].中国农学通报,2006,22(2):130-132

[4]李云峰,方玉春,单平义,等.水稻产量因素的遗传特性及产量影响 [J].吉林农业科学,2005,30(1):16-17,24

[5]蒋彭炎,洪晓富,冯来定,等.水稻群体中期成穗率与后期光合效率的关系 [J].中国农业科学,1999,27(6):8-14

[6]罗宝平,徐德明,吴莉.水稻高产保优栽培肥料运筹,安微农学通报2006,12(8):95