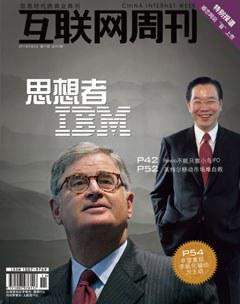

未来企业之路

姜奇平

关于如何做企业,IBM自己在最隐秘的核心处想什么?未来企业之路,或基业长青之道,简单来说就在于:通过做活,掌控变革。

纵观世界最佳企业的排行榜,有一家企业,无论风云如何变幻,始终屹立在潮头,这就是IBM。IBM是世上少有的从优秀走向卓越,真正做到基业长青的企业。甚至连卓越的含义都已发生变化,商学院成功学的标准都变来变去的时候,IBM的成功仍然不变。以至于我们与其研究企业成功学,不如研究IBM本身。

关于如何做企业,IBM自己在最隐秘的核心处想什么?

我注意到,IBM商业价值研究院这两年一直在研究未来企业。先是前一年出版了《未来的企业》,去年又出版了《未来企业之路》。从他们“洞察全球顶尖企业愿景与制胜策略”和“中国企业的智慧转型”的灵动视角中,可以迫近感知那些连一流商学院还来不及追上并捕捉进经典的思路。用钱大群的话来说就是:“回归根本,从本质上思考这样一个问题:在当前的大趋势下,我们到底怎么把企业做好?”

1、从商学院教授的视角看IBM——核心不变

1)从《基业长青》看IBM

一位商学院教授至少有一个看问题的独特视角。如果一定要将IBM纳入某位商学院教授的理论中来理解,吉姆·柯林斯的《基业长青》和《从优秀到卓越》也许将是一个理想的框架。

用基业长青理论,可以很好解释IBM的成功及其核心价值。

IBM的缘起,事出偶然。1924年的一天,老沃森回家宣布:公司要改称IBM(国际商业机器公司)!小沃森当时正站在客厅的走廊上,心想:就凭那家小公司?那个正在卖咖啡研磨机和屠夫用的磅秤的小公司?

谁会想到IBM会真的发展成国际商业机器公司。更让人想不到的是,当M——机器产品——不能适应环境变化后,IBM把自己的M(机器)一刀剁掉,把硬盘业务卖给了日本人,又把个人电脑业务卖给了中国人。只剩下IB(国际商业),但他仍然是IBM!

历史证明,使一个企业基业长青的关键,并不在于它从事什么行当。用柯林斯的话说,“3M并不用黏合剂、研磨剂来定义它的使命,而是永远寻求用创新方法解决未解决的问题。这个使命带领3M不断地进入广泛的新领域。”

基业长青理论的核心是,企业除了核心价值不能变外,一切都可以根据环境的变化而变;而核心价值不能是禀赋,而必然是内在的东西;甚至,核心价值的内容都不重要,而是有核心价值并把它贯穿在整个企业中这一点本身很重要。

小沃森总结道:一个企业组织如果要应付世事不断变化的挑战,除了“基本的”信念之外,企业在向前进时,必须准备改变本身的一切……组织中惟一神圣不可侵犯的东西应该是它营业的基本哲学。

验算一下,确实很准确:咖啡研磨机和磅秤不是IBM,硬盘和个人电脑不是IBM……摆脱了所有这些之后仍然存在的,才是IBM。

2)靠《从优秀到卓越》学得来IBM吗?

IBM的成功经历,同样适合《从优秀到卓越》总结的道理: “优秀是卓越的大敌”,企业不能躺在过去的成功之上,而要不断超越自我。而变成持久卓越公司的标志,“即发现高于金钱的核心价值及目标(核心理念),并将它与发扬核心/促进发展的动态趋势结合起来”。但是,要靠《从优秀到卓越》来模仿IBM的成功,却不那么容易。

《从优秀到卓越》与《基业长青》有很大差别。据说,写《从优秀到卓越》的时候,柯林斯把项目人员召集起来,讨论《从优秀到卓越》与《基业长青》是什么关系。项目组中的两位主要成员布赖恩·巴格利和艾里森·辛克莱都拼命反对与《基业长青》有关系,理由只不过是如果那样,“很难让人有成就感”。

柯林斯的两本书虽然在企业家中获得极高的认同,但在商学界都曾引起很大争论。但二者又有所不同。对《基业长青》的批评意见主要认为,柯林斯先验预设了一个不变的企业核心价值观,但事实上许多公司包括一些他所说基业长青公司,在成长到相当阶段时,并没有明确自己的核心价值。就拿IBM来说,1990年的转型,可以说就是基本价值观的一种重大修正。不过,这种指控并不致命。因为对《基业长青》来说,企业的核心价值观不变,是相对于环境变化以及所做的事情的变化来说的。它所谓不变,是哲学意义上的。而商学界对《从优秀到卓越》的指控则不同。批评意见主要不是针对《从优秀到卓越》本身的结论,而是针对柯林斯饱受争议的“标杆”方法。商学界在总结商业理论得失时,有一个比较一致的看法,认为标杆方法的弱点在于它是一种事后诸葛亮,可以总结成功,却往往无益于落后者追赶。因为以往经验表明,标杆的建立者,往往是行业游戏规则的制订者,同行业(特别是同质化竞争行业)的落后者追赶标杆很少成功,是因为标杆使他们落入了先行者布下的行业游戏规则的陷阱。标杆方法是对先行者创新的概括,但却不能让落后者还原创新本身。

在学习IBM的问题上,利用《从优秀到卓越》的方法,就存在这样的问题。我们可以明白IBM为什么卓越,但想再创造同样的卓越,却发现每一个条条和框框,都好象是在重复别人的优秀,却不能使自己卓越。主要问题在于,没有把卓越背后的创新与变革的动力系统总结出来。

更差的学习方法是,把卓越当作卓越运营。卓越运营,是日本追赶美国时代流行的理念。从今天的观点看,卓越运营理念存在着系统的错误。丰田就是一个突出的受害者。卓越运营的问题在于,它将节省成本与创造价值混为一谈。因此,更加适合成本领先战略(也就是传统“中国制造”模式),但在企业发展到超越成本领先战略走向持久卓越时,从实战效果看,却往往力不从心。

柯林斯自己也没有很深刻地理解这一点,因此他才有这样的困惑:“事实上,新经济中也没有什么新东西。电、电话、汽车、收音机或半导体的发明,对于有幸目睹它们的人来说,不也是一种新经济吗?难道我们可以说,他们对新经济的感觉没有我们今天如此强烈吗?”

这就与IBM的感觉不对了。柯林斯的局限性,在于他对变革的理解是片面的。只看到了商业变革,没看到技术变革。他把商业核心,理解成万古不变其宗的东西。这就隐含了商业模式不变的假设。一旦企业的变革,使商业模式本身也发生变化时,当创新成为企业成功要素时,他的理论就失灵了。这源于他否定技术变革对商业变革的作用。

而IBM却恰恰是一个善于利用技术变革进行商业变革的企业,因此,我们必须超越柯林斯的视野,进一步深入到IBM的内心深处去探险。

2、IBM自己关心什么?——核心变化

在全球的商学院紧密跟踪盯着IBM看的时候,不知有多少人注意到,IBM每年都在跟踪盯着别的1000多个企业在看。这项活动被称之为IBM全球CEO调查。向别的企业学习,这没有什么特别的,大不了说明IBM比较谦虚,比较好学。可是从另外一个角度想就不同了。IBM最关心别的企业哪些方面,正是他最看重哪些方面的一个信号流露。

商学院教授总结IBM的时候,往往事先有一个套路,把IBM往里装,因此有多少个框架,就可以装出多少个不一样的IBM。可是,IBM自己去总结别人的时候,却只有自己一个框架,它反映出IBM自己在最隐秘的核心处想什么。我们由此可以分析出,IBM关于如何做企业,到底最关心的核心价值是什么。

顺着IBM关注全球CEO的眼光看去,我们赫然发现一个在柯林斯理论中没有的东西, IBM把它称之为 “变革鸿沟”。变革鸿沟是指企业预期的变革级别与掌控和执行变革的能力之间存在的差距。“变革鸿沟”既涉及价值层面,也涉及操作层面。其中最令人感兴趣的,正是与基业长青有关的价值层面的东西。

基业长青中说作为核心理念的不变,与变革鸿沟说的变,是什么关系呢?按柯林斯的理论,作为企业核心价值观和核心理念,是不能变的;变的只是核心之外的东西,是变化而非变革。然而,“变革鸿沟”说的变革,恰恰包含了自身核心东西在转型意义上的变化。

据IBM2008年全球CEO调查,全球范围内的变革鸿沟达22%,几乎是2006年的2倍,而在中国,这一趋势更加明显。即使那些业绩最出众的跨国公司,也存在19%的“变革鸿沟”。

将变革解剖来具体看,IBM在价值层面,主要关注三个方面:

第一个方面,是以更少的投入获得更高产出。这句话表述得不精确,我认为其精确的意思在效能,而非仅仅是效率。效能是效率的变化率,效能依斜率正负号相反,可以区分为成本递减与成本递增两种情况。IBM利用变革所要追求的,显然是成本递减这种投入产出状态。由此,派生出三个战略上的分支要点:

——战略性地降低成本。我理解,IBM实际意思是降低差异化成本。因为降低打价格战的成本,只能算战术性地降低成本。

——保存流动资本和现金储备。我理解,为的是在下面所说的增值层面,投入重兵。

——提高灵活性,响应速度。这正好说明,要提高的是效能,而非单纯的效率。提高灵活性和响应速度,都是与边际成本递减相反的效能状态。

第二个方面,是关注核心。也就是企业创造的核心价值。值得注意的是,以下列举的五个分支要点,都集中于与成本领先战略相反的差异化战略方向:

——为客户创造价值并保护差异化。这一点超越了卓越运营理念,不再把降低成本等同于创造价值,而独立出差异化这个增值方向。

——降低非增值及其业务的成本。这与上面说的降低非战略成本是同样的意思。

——从固定成本转变为可变资本。这一点非常关键,要求将投入集中于能够实现差异化和推动收入增长的活动。这是一个理论标志,追求的是不同于新古典理论的报酬递增的效果。事实上,这里隐含了一个理论前提,就是固定投入怎么办的问题。新经济增长理论的标准答案是,较高的初始固定资本,是使边际投入较低的必要条件。在IBM这里,就是利用IT的网络效应。

第三个方面是了解客户。这里需要注意的,仍然是与成本领先战略相反的那个方向,也就是通过差异化增值的方向。它有两个分支要点:

——针对以价值为导向的客户。在张伯伦、斯蒂格里茨(还有他那个没获诺贝尔奖的倒霉同伴迪克西特)和克鲁格曼的语境中,这应该就是指那些因为产品多样性(含品牌、广告)而愿意付出溢价的客户。

——降低复杂度。意思是降低不能创造客户价值的系统的运营复杂度,而在创造客户价值方面实现低成本复杂化。它遵循的是“安筱鹏定理”(范围经济条件下复杂性与成本次可加性之间存在正相关关系)。

当我们真正接触IBM的具体所思所想时,稍有经济学功底的人,就会轻而易举地看出IBM的真经与柯林斯的书本知识的最大差别:在转型——或者叫生产方式转变——问题上,柯林斯的基业长青是没有方向的,对基业长青来说,规模经济与范围经济是无差别的,在实战中,它经常将企业导向规模经济的低端竞争(同质化竞争)。而IBM的基业长青,有非常明确生产方式的指向性,它指向的是范围经济,在实战中,它走上了一条高附加值的基业长青之路。

理解了这一点,才能进而理解IBM在重新配置业务时,为什么最为关注企业模式创新、收入模式创新和行业模式创新。

3、我对IBM的理解——变的本身不变

对IBM的成功,我自己有一个综合性的解释。一般人学习IBM,是学他的做大做强,我却认为,IBM基业长青的根本在于,他在做大,做强之上,还有做活这一点。

做大做强,无非是做恐龙,做大象,而做活,是指恐龙和大象会跳舞。当然,做活,不仅是指灵活,而首先是说,企业要有一个灵魂。

这个灵魂,超越于大,大可以由禀赋造就,没有核心价值观的企业也可能做大;也超越于强,强可以表现在财务上,通过对股东负责实现,但是正如柯林斯所说:“持久卓越的公司并不只是为股东谋利益而存在。”

企业核心价值观与核心理念,对应的就是这个灵魂。如柯林斯说的,“事实上,一家真正卓越的公司,利润和流动现金仿佛就像一个健康机体中的血和水:它们对生命至关重要,但决不是人生的目标所在。” 但是,企业并不是只要有核心价值观与核心理念就可以基业长青,而必须使核心价值观与核心理念,成为企业从上到下,从里到外一以贯之的东西。近两年来,在国资委的信息化实践中,一直要求中央企业通过信息化,加强企业核心价值观的保持力,就是同样的意思。只有领导人具备核心价值观,而企业从上到下不能形成同样的共识,无法形成合力,同样不能达到基业长青。

由此可见,这个魂的作用在于,使企业这个组织成为社会有机体,相当于有了心。企业核心价值观与企业目标的不同就在于,前者的作用是给企业赋值——赋予灵魂。

这个变化非同小可。因为社会有机体论的思想,与经济学格格不入,与西方传统文化也是格格不入。经济学长期以来,不谈心,只讲物。对企业来说,讲到组织就只讲机械性,不讲生命性。这样的企业,只是没心没肝没头脑的竞争机器。

如果环境条件一直不变,这样的企业会有一种蛮力,按照初终设定,一往无前地排除他前进路上的障碍,成为优秀企业,取得卓越运营的成功。但环境一旦同企业成立之初的情况发生变化,这样的企业也很可能因为过去的优秀而走向衰亡,就会出现德鲁克批评的那种没有随环境变化而变化导致的失败。

IBM强调的跨越变革鸿沟,就是要除工业时代机械组织的心魔,在企业基因中发掘能激发活力的因子。

IBM这种成功,可以不可以学习呢?按照柯林斯总结的标杆方法,实际是学不来的。因为他没有把关键的成功要素加以制度化。

我个人研究认为,把基业长青加以制度化的难点主要在于,企业做活这一点——包括企业核心价值观这个灵魂的存在——存在一种悖论:当你说它不变时,它实际是在变;当你说在变,他实际是不变的。

我在《光明日报》上发表的《信息化:制度创新的内动力》中,探讨出一种解决悖论的方法。认为信息化的制度含义,就是把“变本身不变”制度化。这正好是柯林斯说的核心价值观不变,与IBM强调的跨越变革鸿沟的对立统一。

在实战中,我曾在宝钢最先观察到过这种把变革当作使命的组织。事实上,IBM的组织架构中,就存在专门以变革为工作的岗位。例如IBM中级别最高的女性琳达.S.桑福德高级副总裁,她的工作就是负责IBM核心商业过程的转换,以模式转型为职业。她写的《开放性成长——商业大趋势:从价值链到价值网络》,是我认为在中国最具价值而又最被忽略的一本商业经典。好在这一思想正在中央企业中被广泛传播。只剩下中国的民营企业还不知其究竟。

观察在适应变化不断调整中,IBM在最关键的方向上做什么,可以印证其知行合一的程度。

从实践来看,IBM想到的,也确实做到了。做活就是适者生存。IBM要去“适”的对象,就是需求。适的过程,就是随需应变。适的方法,就是服务。IBM显然不止在运营这个较低层面实现卓越,而且具有在战略上进行自我调整这种机体变活层面上的卓越。

IBM做的事情表面上看来包罗万象,但据我认真观察,有两点需要特别提出来另眼相看。

第一点是“向服务业务模式转型”。用IBM(大中华区)全球企业咨询服务部总经理Marc Chapman的话说是:“IBM在为客户提供什么产品、服务和整体战略方面经历了很多具有里程碑意义的巨大变革,其中最重要的变革就是,IBM在1990年从一个以产品为导向的企业转型为一个以服务为导向的企业,使得这头‘大象能够继续跳舞并在舞台上取得辉煌成绩。”

第二点是“以客户为中心的领先新模式”。用哈佛商学院教授Michael Tushman的话说:“‘未来的企业实施战略的关键在于注重在围绕客户进行创新的过程中不断调整和驱动变革,并重新定义其业务组合、运营模式和企业文化来构建通向未来的可持续能力。” 1993年郭士纳接手后,把原来公司理念中放在最后的“最完善的客户服务”改放在了第一位,并以此作为核心竞争理念。

研究IBM的卓越之道,对中国企业具有现实意义。变革说的是挑战,做活说的是应战,是一枚硬币的两面。IBM全球CEO调查的结论,就是要使“未来的企业”能够采用变革作为其战略核心。中国CEO变革期望高于世界5%(中国的23% vs 世界的18%),而成功应变的低于世界5%(世界的22% vs 中国的17%),里外里差了10个百分点。做活能力,而不是做大做强能力,正成为中国企业的真正瓶颈所在。从这个意义上,我认同IBM的这种说法:“在中国地区所面临的挑战就是要比全球和本地竞争对手更快更成功地掌控变革”。

未来企业之路,或基业长青之道,简单来说就在于:通过做活,掌控变革。