肩峰指数及其临床意义

禹铭杨,谷贵山

(吉林大学白求恩第一医院骨关节外科,吉林 长春 130021)

1 基本概念

肩峰指数(Acromion Index,AI)这一概念首先是由 Nyffeler等提出[1],他直接反映了肩峰横向的延展度。也可以理解为肩峰对其下方组织的包容程度。测量肩峰指数首先需要一张患者的肩关节正前位 X线片,所谓正前位是指拍摄一侧的上臂自然下垂,患者肩部放松,处于中立位。来自于尸体标本的研究表明:第一,肩峰指数受到肱骨头和肩胛骨的相对位置影响。当肩胛骨处于自然位置时,肱骨头由中立位转向外旋位后,肩峰指数会增加 0.03~ 0.07;当肱骨头内旋时,肩峰指数几乎不会发生改变。第二,当上臂自然下垂而在冠状面旋转肩胛骨时,同样会影响肩峰指数。以右肩关节为例:当面对 X线摄影机时,逆时针旋转肩胛骨标本,增加肩峰指数0.07(最大可以增加 0.16);而顺时针旋转尸体肩胛骨时,会使肩峰指数缩小 0.05(最小可以缩小 0.17),这也是为什么要强调放松状态下正前位片的重要性。不主张使用 CT或M RI来测量肩峰指数,第一是由于这两种方法造价昂贵,首诊无特殊指证的患者一般不常使用,另外 X线测量结果也不可以与上述两种方法进行类比研究。这是因为拍摄 CT及M RI时采用的是平卧位,解除了上肢因重力作用而产生的向下牵拉,从而缩小了肩峰与肱骨上端之间的距离。然而,有学者研究表明[1],当肱骨头上移时会引发肱骨头轻度的向内侧平行移位,这不但影响到了肱盂关节的生物力学关系,还使得肱盂关节面与肱骨左外侧之间的距离较近。而此时关节盂平面与肩峰外侧切线的距离不变化,所以使得肩峰指数相对增大。而且,当平卧时身体对于肩胛骨的压迫也会改变肩胛骨与肱骨之间的距离,影响测量结果。测量的具体方法是基于三条特殊的平行线(见图 1),数值来源于他们之间的距离测定。第一条线连接肩胛盂的上皮质缘和下皮质缘的最边缘,此线的测量最为关键,他决定了另外两条线的方向和距离,标志此线的关键是一定要看清皮质最边缘,也就是骨皮质和关节盂唇软骨交接的部位,而不是软骨的模糊影。上下的焦点代表了肩胛盂的直径。第二条线平行于第一条线,与肩峰的最边缘相切;第三条线与此二线平行,与肱骨头的最边缘相切。第一和第二条线之间的距离我们用英文 GA(The glenoid plane to the acromion)表示 ,第一和第三条线之间的距离,我们用英文 GH(The glenoid plane to the lateral aspect of the humeral head)表示,肩峰指数用 AI(The acromion index)表示,那么就有如下公式:AI=GA/GH,此得出的结果就称之为肩峰指数。较高的肩峰指数反应肩峰的横向延展度较大。这种采用比率的方法有利于避免很多问题,比如由于不同设备及不同技术人员导致的片子比例大小所产生的错觉,同时可以避开性别不同而带来的问题,有学者研究表明男女肩峰形态存在明显差异[2]。而采用比例进行描述则可以避免这些问题,特别有利于临床工作者方便、准确地掌握患者信息。

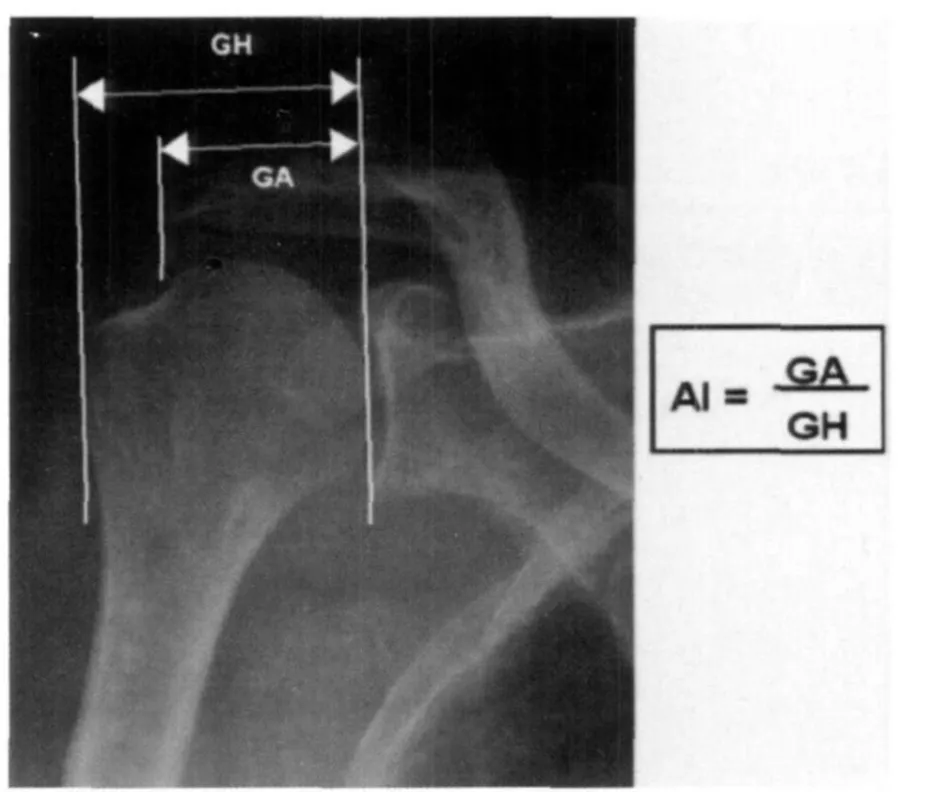

图1 肩峰指数测量方法示意图

图1是张标准的肩关节中立位 X线片。肩峰指数(AI)是由两个数值即 GH和 GA计算得来,表示肩峰向侧方的延展度,也可以理解为对其下组织的包容程度。

2 临床意义

2.1 肩袖损伤 肩袖又称肌腱袖或称旋转袖,是附着于肱骨大结节的冈上肌、冈下肌、小圆肌和附着在肱骨小结节上的肩胛下肌构成的袖口状组织。上述 4块肌的肌腱经过肩关节囊的上(冈上肌)、后(冈下肌、小圆肌 )和前方 (肩胛下肌 )时与肩关节囊愈着,并互相连接形成一近似环形的腱板围绕肩关节包裹于肱骨上。肩袖的上方为喙肩弓(由肩峰、肩锁关节、喙肩韧带组成),两者之间为肩峰下滑囊[3]。盂肱关节的稳定性主要靠肩袖承担。在组成肩袖的各组肌肉的病理检查中,冈上肌腱病变最为常见,其发病率和年龄的相关性十分明显[4]。肩袖撕裂可分为慢性损伤和急性创伤两大类原因[5]。在普通的人群中,各种程度肩袖损伤有着十分高的发病率,其发病率在 8%~ 30%[6]。但并不是说所有的患者都会出现症状,很多人都是在做检查时通过影像学诊断为肩袖损伤。日本最近做了一项调查[7],他们对 1366名患者进行了肩关节超声检查,通过检查发现 20.7%的患者有不同程度的肩袖损伤,但是通过临床检查发现,这些检查结果阳性的患者中只有 36%有体征。但是无症状的肩袖损伤并不是静止的,同样有着其重要的临床意义,往往提示损伤处于初级阶段,而随着肩袖的不断退化,症状就会相继出现。多数的症状为疼痛[8]。诸多的因素会影响到肩袖的发病,比如:年龄、性别、吸烟、上肢的工作强度等[9]。而肩峰指数的大小,也是一个重要因素。有学者做过临床调查[1],发现肩袖撕裂的程度与肩峰指数程正相关:肩袖全层撕裂患者的指数为(0.73±0.06),而健康对照组指数为(0.64± 0.06)。过高的肩峰指数是肩袖损伤的一个高危险因素,其临床意义在于:通过首诊肩部疼痛并伴有 X线发现较大肩峰指数的患者,提示肩袖损伤的危险比较大,应该进一步检查。当然,肩峰指数不是一个孤立的预测疾病发生的指标,任何疾病的发生都是多因素作用的结果。对于已发生肩袖损伤并进行治疗的患者,肩峰指数与其预后也有很大关系。Matthias等对 23名大范围肩袖损伤术后的患者进行了 9.9年的长期随访[10]。通过影像学手段结合临床检查的办法来评估肩袖修补术后的患者预后与肩峰指数的关系。23例在术后 9.9年均接受了标准中立位平片与核磁的检测,同时,用问卷的方式对患者进行了满意度的评估。其结果如下:在这些患者的受伤初期,肩袖的损伤有些是两条肌腱的复合伤 (平均指数 0.68,范围 0.54~0.86),有的是三条肌腱的复合伤 (平均指数 0.75,范围 0.66~0.88),对比这两种不同损伤程度的患者,肩峰指数的差别并没有统计学意义。但是随访发现部分患者出现了肩袖再撕裂。而对比完全康复 (平均指数 0.65)和再撕裂(平均指数 0.75)的患者,肩峰指数却有明显统计学意义。

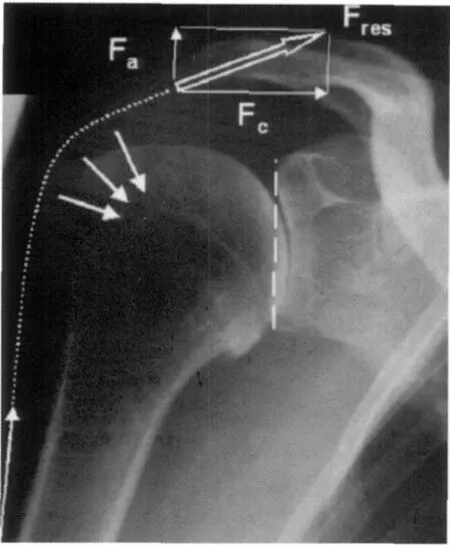

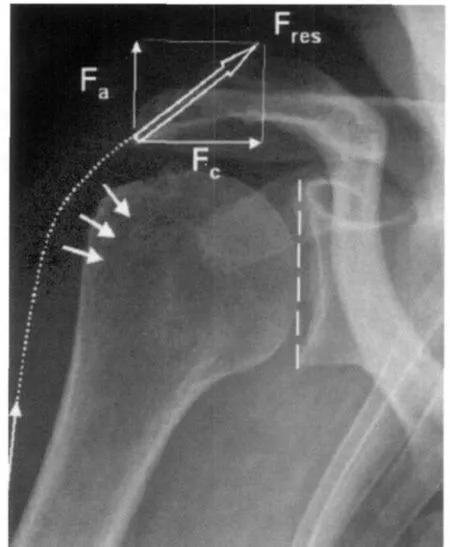

2.2 盂肱关节炎 在很多的临床调查中发现,肩峰指数和盂肱关节疾病的发生密切相关,具体表现为较小的肩峰指数患者罹患肱盂关节炎的概率较高。这一点不仅从流行病学当中可以发现,而且也符合相关的生物力学原理。三角肌对于维系肩关节的正常功能有着重要的意义,它不仅是外展肩关节的主要动力肌,同时也是维系盂肱关节正常解剖关系的重要肌肉。三角肌起于锁骨远端、肩峰前外侧、肩峰的外侧部以及肩胛骨的后外侧部,起点的改变即便很轻微对盂肱关节的相关生物力学也会有很大影响 ,并带来严重后果[11]。三角肌中部的肌肉纤维包绕着肱骨头,此结构在外展肩关节时给予肱骨头向上的提拉力 ,并且给予盂肱关节一个压力[12]。有学者指出:即便是很小的改变盂肱关节的力学关系,也会很大程度上地影响盂肱关节的功能[13]。虽然目前肩关节的很多疾病理论上都可以通过假体置换和肩关节重建术得以彻底解决,但是盂肱关节的生物力学问题始终都是研究的热门。三角肌的起、止点都可以影响到肱盂关节的相关生物力学,三角肌的生物力学发生改变后,将会导致盂肱关节的退行性改变。Scapinelli[12]认为,三角肌在肩袖损伤和盂肱关节炎的发病机理中都具有重要地位,同时他们采用三角肌在肱骨附着点松解并向肱骨头移动 1.5~ 2.0 cm的办法,对 22例肩袖损伤伴有肱盂关节病变的患者进行治疗。松解后肩关节疼痛明显缓解,肩关节活动更加自如。其基本原理就是改变了三角肌的矢量关系,使得肱骨头与肩峰之间的间隙增宽,其间压力降低,这一点通过一个影像学对比可以得到确认。Nyffeler等对其力学关系作出了详细描述[1],当肩峰指数较小时水平方向的分力矩 Fc较大,此分力矩垂直于肩胛盂平面(见图 2);同理 ,当一个肩峰指数较大时三角肌收缩会向上方产生一个较大的分力矩 Fa,此分力矩方向平行于肩胛盂平面(见图 3)。那么由以上理论得出一个推论:肩峰指数较大的人相对不易发生肩关节炎,而肩峰指数过小,则是肩关节盂肱关节炎的高发因素。这一推论正好于肩袖损伤的发病率相反。

但有一点必须说明,当盂肱关节未发病时,可以用肩峰指数的大小来评估盂肱关节炎的风险大小,而一旦盂肱关节发生炎症改变,盂肱关节间隙也发生改变,测量就没有意义。这是由于盂肱关节炎的发生,使得盂肱关节间隙变小,那么肩胛盂平面与肱骨最外侧的切线距离缩小,会影响到肩峰指数,无法反映其真实值的大小。双肩关节 (正常侧与患侧的对照)可能反映出一些问题,然而由于正常人双肩的使用习惯不同,会影响具体数值,使其丧失统计学意义,更无临床必要。但是肩峰指数的大小仍然可以用来对盂肱关节炎的预后判断起到一定的作用。

图2 小肩峰指数力矩分析图

图3 大肩峰指数力矩分析图

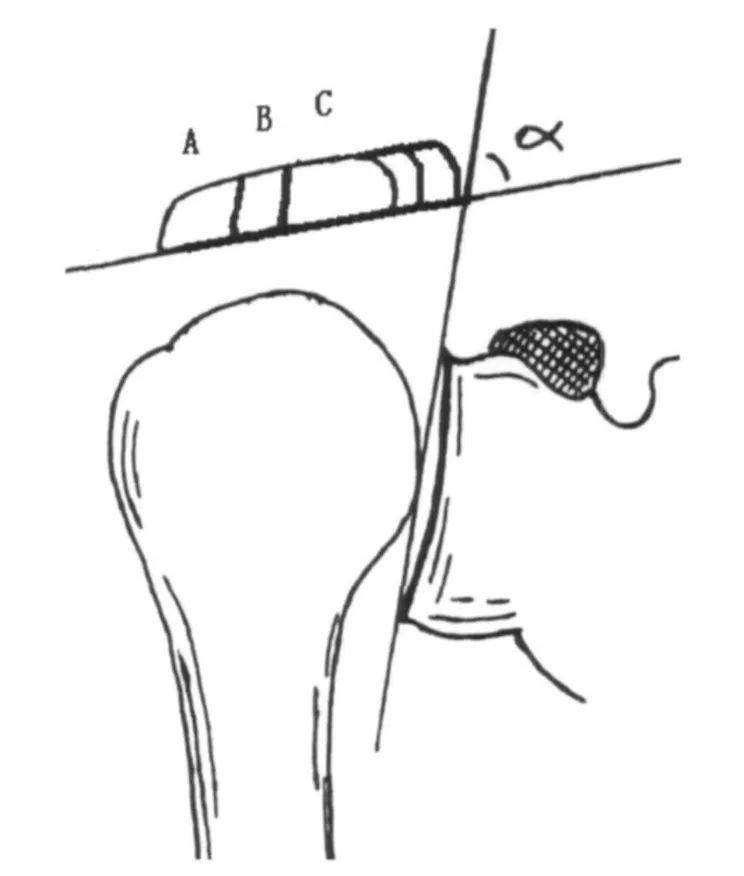

2.3 肩峰倾斜角 肩峰倾斜角目前仍然被引用,并作为一项预测肩袖损伤的指标来应用[14]。肩峰指数和肩峰侧倾角的测量方法有一个共同点,就是肩胛盂的直径都是用上下皮质最边缘的连线来代表。另外一条代表肩峰下表面,两者之间的夹角即为肩峰的倾斜度。有学者认为倾斜角度小,易于引发肩袖损伤。而笔者提出一个问题,当角度相同或近似相同的三个肩峰 A、B、C(见图 4),其肩峰指数不同,那么这三种肩峰类型对肩袖损伤的的发病影响相同么?很显然,如果肩峰指数对肩袖损伤影响的结论成立的话,结论是否定的。故笔者认为,单纯使用肩峰倾斜度是不科学的,不考虑肩峰指数而只用倾斜角度来作为独立的预测风险指标,在统计学上有资料不同质的问题,其结论没有统计学意义。至少如果从临床最常用的 X线正位片对病情进行评估,必须兼顾肩峰指数。

图4 肩峰倾斜度与肩峰指数关系分析

2.4 肩峰类型及肩峰下撞击综合征 Banas[15]和 Neer等[16]注意到了肩峰的解剖结构,但他们没有对其形态变化进行深入研究。Bigliani等在研究尸体标本时注意到了肩峰骨的形态特点和其退变的特征,在他们的研究中他们把肩峰分为三种形态类型,即Ⅰ平滑型(17%),Ⅱ弧型(43%)和Ⅲ钩状型(40%),此分类方法目前仍然被广泛使用[17](见图5)。大量的学者通过调查指出Ⅲ型肩峰与肩袖损伤有重要的因果联系,可以引发肩峰下撞击综合征[18]。肩峰下撞击综合征常表现为复杂多变的肩部疼痛和肩关节功能障碍,在人群中的发病率较高[19]。肩峰下表面与肱骨头上表面之间的空隙内,有冈上肌腱、肩峰下滑囊、肱二头肌长头和部分肩关节囊在此通过[20]。 Neer认为此病发生的主要原因在于肩峰对其以下软组织的物理撞击所造成的损害,他将此病分为三个病理过程:肌腱水肿及充血阶段,肌腱退化和黏连阶段 ,肌腱完全断裂阶段[21]。那么,结合肩峰下撞击综合征的发病原理以及肩峰下形态的变异,Neer在 1972年首先提出了肩峰成型术,自此以后此手术方法作为肩峰下撞击综合征或肩袖撕裂的治疗方法被广泛应用[22]。其基本原理就是基于对肩峰下表面增生的骨质进行打磨,同时切除一部分增生肥厚的冈上肌腱和肩峰下滑囊。但是这种手术不改变肩峰的长度,也就是不改变肩峰指数。笔者认为在改变肩峰形态的同时,应该通过手术从肩峰的中央部位切除一部分肩峰骨质,从而缩小患者的肩峰指数。肩峰外侧缘为三角肌的起点,故不可以切除,而是应该切除中间部分,将有肌肉附着部分的肩峰和内侧部分保留,之后将两者固定,从而缩小肩峰指数。同时,为了缓解三角肌为盂肱关节所带来的压力,可以配合三角肌止点松解术。

图5 肩峰侧面 X线片

总之,在肩关节疾病的临床诊疗过程中,医生应该有意识地通过 X线摄片获取肩峰形状、肩峰倾斜度、肩峰指数三方面信息,并加以综合分析,以便判断肩袖损伤的可能性。肩峰指数对患者肩袖损伤与否及其程度的预测都有很重要的意义,同时,对于肩袖手术的预后评估也有重要的临床意义。肩峰指数正在不断被人们所认识,并应用于临床工作中,此概念的引入有助于疾病诊断和肩峰成形术的进一步发展。

[1]Nyffeler RW,Werner CM,Sukthankar A,et al.Association of a large lateral extension of the acromion with rotator cuff tears[J].J Bone Joint Surg(Am),2006,88(8):800-805.

[2]Sangiampong A,Chompoopong S,Sangvichien S,et al.The acromial morphology of Thais in relation to gender and age:study in scapular dried bone[J].J Med Assoc Thai,2007,90(3):502-507.

[3]Escamilla RF,Andrews JR.Shoulder muscle recruitment patterns and related biomechanics during upper extremity sports[J].Sports Med,2009,39(7):569-590.

[4]Blonna D,Cecchetti S,Tellini A,et al.Contribution of the supraspinatus to the external rotatorlag sign:Kinematic and electromyographic pattern in an in vivo model[J].J Shoulder Elbow Surg,2010,19(4),392-398.

[5]McRae S,Leiter J,Walmsley C,et al.Relationship between self-reported shoulder function/quality of life,body mass index,and other contributing factors in patients a waiting rotator cuff repair surgery[J].J Shoulder Elbow Surg,2011,20(1):57-61.

[6]Moosmayer S,Smith HJ,Tariq R,et al.Prevalence and characteristics of a symptomatic tears of the rotator cuff[J].J Bone Joint Surg(Br),2009,91(2):196-200.

[7]Yamamoto A,Takagishi K,Osawa T,et al.Prevalence and risk factors of a rotator cuff tear in the general population[J].J Shoulder Elbow Surg,2009,19(2):116-120.

[8]Keener JD,Steger-May K,Stobbs G,et al.A symptomatic rotator cuff tears:Patient demographics and baseline shoulder function[J].J Shoulder Elbow Surg,2010,19(11),1191-1198.

[9]Fehringer E,Sun J,VanOeveren L,et al.Full-thickness rotator cuff tear prevalence and correlation with function and comorbiditiesin patients six ty-five years and older[J].J Shoulder Elbow Surg,2008,17(9):881-885.

[10]Zumstein MA,Jost B,Hempel J,et al.The clinical and structural long term results of open repair of massive tears of the rotator cuff[J].J Bone Joint Surg(Am),2008,90(24):2423-2431.

[11]Rispoli DM,Athwal GS,SperlingJW,et al.The anatomy of the deltoid insertion[J].J Shoulder Elbow Surg,2009,18(4):386-390.

[12]Scapinelli R.Outcomes of distal deltoid release for symptomatic cuff-tear arthropathy[J].J Shoulder Elbow Surg,2010,19(10):1098-1104.

[13]Escamilla RF,Yamashiro K,Paulos L,et al.Shoulder muscle activity and function in common shoulder rehabilitation exercises[J].Sports Med,2009,39(8):663-685.

[14]Oh JH,Kim JY,Lee HK,Choi JA,et al.Classification and clinical significance of acromial spur in rotator cuff tear:heel-type spur and rotator cuff tear[J].Clin Orthop Relat Res,2010(468):1542-1550.

[15]Banas M P,Miller RJ,Totterman S.Relationship between the lateral acromion angle and rotator cuff disease[J].J Shoulder Elbow Surg,1995,4(6):454-461.

[16]Neer CS.Anterior acromioplasty for the chronic impingement syndrome in the shoulder:a preliminary report[J].J Bone Joint Surg(Am),1972,54(1):41-50.

[17]Stehle J,Moore SM,Alaseirlis DA,et al.Acromial morphology:Effects of suboptimal radiographs[J].J Shoulder Elbow Surg,2007,16(2):135-142.

[18]Kesmezacar H,Akgun I,Ogut T,et al.The coracoacromial ligament:The morphology and relation to rotator cuff pathology[J].J Shoulder Elbow Surg,2008,17(2):182-188.

[19]Saggini R,Cavezza T,Di Pancrazio L,et al.Treatment of lesions of the rotator cuff[J].J Biol Regul Homeost Agents,2010,24(4):453-459.

[20]Bey M J,Brock SK,Beierwaltes WN,et al.In vivo measurementof subacromial space width during shoulder elevation:technique and preliminary results in patients following unilateral rotator cuff repair[J].Clinical Biomechanics,2007,22(7):767-773.

[21]Cheng-Ju H,Mei-Hwa Jan,Yeong-Fwu Lin,et al.Scapularkinematics and impairmentfeatures for classifyingpatients with subacromial impingement syndrome[J].Manual Therapy,2010,15(6):547-551.

[22]Chin PY,Sperling JW,Cofield RH,et al.Anterior acromioplasty for the shoulder impingement syndrome:Long-term outcome[J].J Shoulder Elbow Surg,2007,16(6):697-700.