华北地区戏曲旅游模式初探

■杨 楠

在旅游业已经成为我国文化产业的支柱产业的今天,人们对文化的需求也越来越强烈;具有深厚文化底蕴和独特艺术魅力的中国戏曲,在 “文化兴旅”的大背景下,近年来也就越来越被关注,并开始与旅游进行智慧的结合,逐步形成一种独特的旅游资源、旅游形式和旅游路线。戏曲与旅游的耦合,一方面由旅游引领戏曲脱离了曲高和寡的境地,使戏曲寻找到一个新的前景可观的受众群体——即庞大的旅游者群体,开拓了戏曲的演出市场;另一方面,戏曲作为文化旅游的主要内容,使旅游借助戏曲艺术的审美过程提升了自身的审美层次和文化品位,无形中增加了旅游活动中的艺术趣味和价值感,提升了旅游者的生活品质。不过,由于我国戏曲旅游刚刚起步,目前还基本上局限于我国的中部和东南部地区,华北地区仅呈现出局部的“点”状,没有延伸成 “面”的条件与趋势;戏曲与旅游结合,只是局限于形式上的接触而没有机制上的渗透;旅游对戏曲的开发还处在初级阶段。因此,戏曲旅游还没能有效地发挥出其特有的经济能量,特别是华北地区的戏曲旅游,亟待进行有效的资源整合和科学的线路规划,并制定出切实有效的开发模式。

华北地区具有丰厚的戏曲旅游资源

戏曲旅游是一种中国特色的旅游活动。一般是指旅游者以欣赏戏曲、参与戏曲以及与戏曲交流内容相关的旅游活动;对于戏曲旅游的组织者来说,是以赢利为目的、以戏曲艺术文化为品牌、把戏曲文化的特性——艺术性、趣味性、观赏性、娱乐性作为文化旅游的最佳卖点而开展的旅游活动。因此,戏曲旅游通过戏曲特色的旅游活动,实现了旅游业与戏曲业之间互动与融合、旅游市场与演出市场互利共赢的目的。从需求与供给的角度看,以戏曲艺术、戏曲文化为平台的旅游活动,具有广泛的娱乐性、欣赏性、休闲性、参与性,在给旅游者的游历活动提供娱乐与休闲的同时,还带来了艺术享受,从而达到了丰富旅游文化内涵、激发旅游者艺术审美情趣和扩大旅游市场的作用。戏曲艺术文化也可借助戏曲旅游这个平台,扩大戏曲自身的社会影响力、文化辐射力和艺术涵化力,尤其是对于戏曲种类中的非物质文化遗产和濒临灭绝的剧种来说,则可提供非常宝贵的保护、传承和再生的机会。可见,以文化为手段、以戏曲艺术为舞台,用最佳的角度与智慧切入旅游业的发展过程,得到的应该是一个双赢多利的文化经济形式。

戏曲旅游中的戏曲,不是传统意义上的戏曲,它不仅包括所有种类的戏剧,而且涵盖了戏曲之外的曲艺,是戏剧和曲艺的统称,是一种既具有共性又兼具个性的舞台艺术样式。曲艺和戏曲从艺术体系上来讲,虽然存在较大的区别,而从艺术元素上说,又有许多相似之处。因此,尽管戏曲旅游不能等同于曲艺旅游,但作为舞台艺术来说,又可以纳入我国表演艺术的范围之内。

我国的戏曲和曲艺历史悠久,种类繁多,表演技艺高超,承载和凝聚着我国的传统文化、地方文化、民俗文化和审美情趣的精髓,极具观赏性、趣味性、艺术性和娱乐性,吸引着众多的中外旅游者,从而成为搭建中国文化旅游活动最好的民族艺术文化平台。我国华北地区的剧种和曲种与南方可谓平分秋色,媲美天下。不仅具有丰富的戏曲种类、古戏楼文化遗存,还有不少脍炙人口的戏曲文化事件。

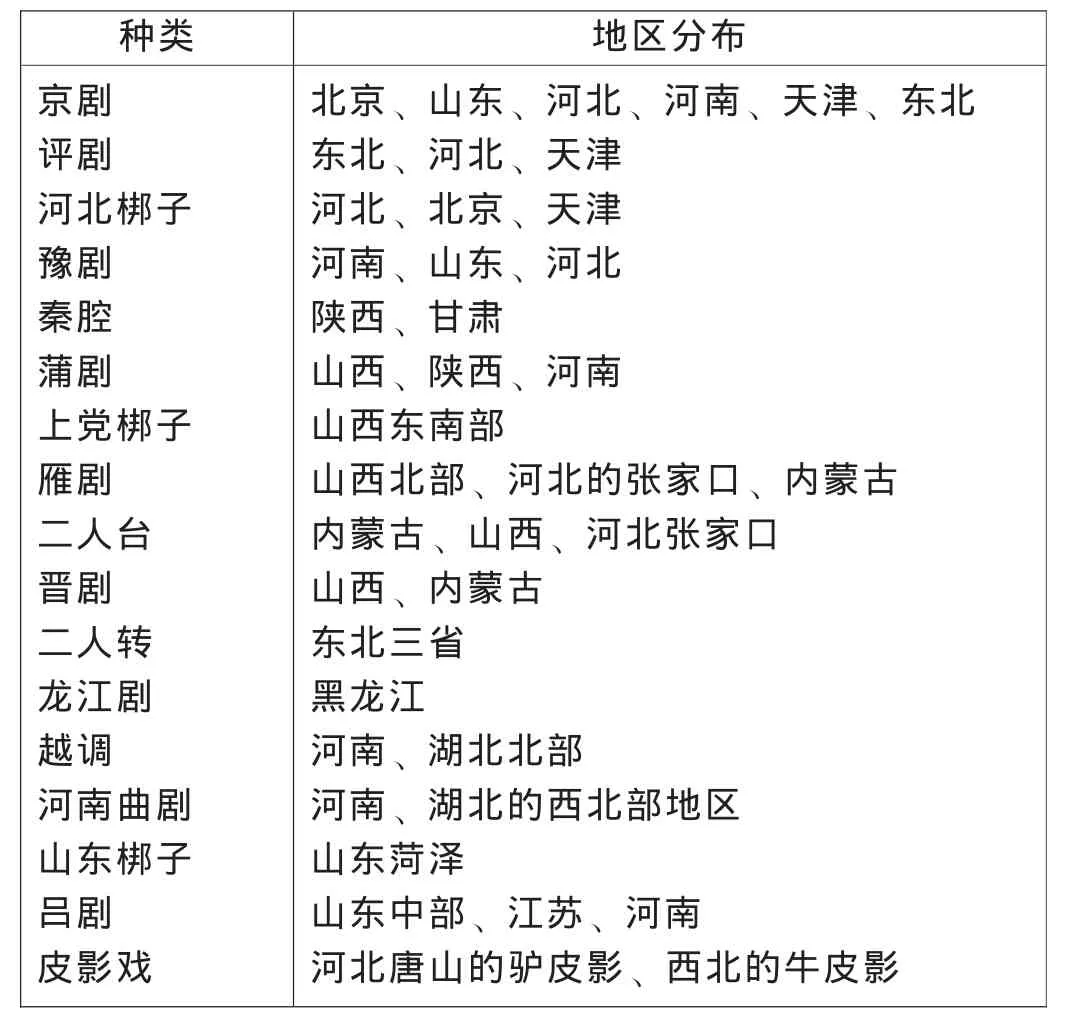

1.华北地区的戏曲种类。在我国六大剧种中就占有四大剧种:京剧、秦腔、评剧、豫剧。在我国目前267个剧种中,华北地区的十多个地方剧种,拥有非常庞大的观众群。(见表1)

表1华北戏曲种类的分布情况如下

2.华北的曲艺种类。在我国曲艺几百个种类中占相当大的分量:有平话、相声、快板、鼓曲等多种艺术形式。其中鼓词类,就有梅花大鼓、京韵大鼓、京东大鼓、沧州木板大鼓、西河大鼓、乐亭大鼓、山东大鼓、陕北说书、梨花大鼓、奉调大鼓、东北大鼓等。

在戏曲和曲艺之外的原生态表演形式,也可并入戏曲旅游系列中,形成以戏曲为主的演出体系。比如内蒙古的长、短调牧歌;河套及周边地区的漫翰调、爬山调;陕北和山西西北部的山曲、信天游,以及华北地区其他民族的山歌等。

3.古戏楼文化遗存,在华北地区广泛分布。从种类来看,有宫廷戏楼、府邸戏楼、会馆戏楼、饭庄戏楼、村庄戏楼和神庙戏楼六大类,其中保存完好、功能具备者京津冀地区居多。比如北京的湖广会馆古戏楼,已被开辟为北京戏曲博物馆,大戏楼每晚由北京京剧院的名家进行精彩的表演,成为展示戏曲精品,普及戏曲知识的重要阵地,也是外地和国外游客到北京旅游不可缺少的项目。有着 “中国戏楼活化石”之称的正乙祠戏楼2009年初正式开场,以会馆的形式经营,并定期举办公益性的活动。河北省蔚县西古堡村的200多座古戏楼,以及河北霸州市胜芳镇重建的古戏楼,既是戏曲旅游的主要景点,又有不定期的戏曲演出。而天津广东会馆古戏楼和杨柳青石家大院古戏楼,因欠缺了戏曲演出的活资源,也就成为纯粹的戏曲旅游的死景点。

4.关于戏曲的文化事件,大多是与名戏、名角相关文化事件。华北戏曲内容之丰富,文化涵义之深厚,有着很大的开拓空间。关于名戏,内蒙古呼和浩特——《昭君出塞》、山西洪洞县——《玉堂春》、河南信阳——《四进士》 (或称《宋世杰告状》)、河南新野与天津蓟县——《一捧雪》等等。关于名角的文化事件,如1917年在军阀陆荣廷的堂会戏上发生的谭鑫培的绝唱——《洪洋洞》等。关于戏曲文化事件的历史文献,有侯希三先生的 《北京的戏园子》、徐慕云先生的 《梨园外纪》、张次溪先生的 《燕都梨园史料》、 《齐如山回忆录》、 《许姬传七十年见闻录》、黄裳先生的 《旧戏新谈》、汪曾祺先生的 《说戏》等等很多著作,这些均可作为勾勒文化事件始末的资料。

华北地区的戏曲文化资源,有着巨大的市场潜力。就市场中的观众主体来说,广大的戏曲爱好者就是戏曲旅游的主要群体。此外,还有国内的普通百姓以及国外的戏迷朋友和研究中国戏曲的学者。

关于华北地区戏曲旅游开发模式的建议

自从戏曲旅游进入旅游市场以来,全国不同形式的戏曲旅游纷纷出台。南北各地的戏曲旅游形式有:北方的京剧旅游,如北京前门饭店的梨园剧场, “据不完全统计,现在到北京旅游的外国游客中每10人就有1人到 ‘梨园看过戏”;南方的苏州昆曲旅游、佛山粤剧旅游、安庆黄梅戏旅游。在全国戏曲旅游市场开发中,参与其中的各方表现出不同的意趣和目的:具体的参与者——进入戏曲旅游市场的各旅行社、戏曲剧院团等经济实体,他们考虑是戏曲旅游能带来一定的经济利益;旅游主管部门以打出戏曲旅游的牌子,开辟旅游文化产业的新市场,并以新市场造就旅游资源的新特色;政府的文化主管部门——各省市的文化局,则考虑通过戏曲进入旅游市场这个途径,使各个文化演出团体——各剧院团摆脱戏曲演出市场中的困境,从而卸掉这些 “养不起,丢不下”的包袱。尽管各方的立场不同、目的不一,但尊重市场经济的规律,寻找既符合戏曲旅游市场演出规则,使各自利益最大化的开发模式,则是各方达成的共识。

从华北地区丰富的戏曲旅游资源出发,吸取近年来全国戏曲旅游活动取得的经验与教训,并参考学界同仁的观点。对于华北戏曲旅游特提出如下四种开发模式:

1.游客戏园模式

游客戏园模式有两种:一是在酒店内设置戏园;二是将酒店与附近的戏园进行配套性合作经营。

游客戏园模式在北京和西安两地,已经有了成功的实践经验。北京的前门饭店,属于第一种类型,酒店内设戏园型——前门饭店内设 “梨园剧场”;西安的游客戏园模式属于第二种类型,与西安大唐芙蓉园的 “百戏楼”相配套的酒店,有西安臻美文化艺术酒店、唐华宾馆、雁龙宾馆等。

澳大利亚文化学者哥连麦格华士教授,曾专门对21世纪的中国传统戏曲的商业化经营情况进行了调研,撰写了《商业化与进入21世纪的中国传统戏曲》一文 (由陆鸿楷作了中译,叶世雄撰文进行了推介),麦格华士曾在西安的大唐芙蓉园的百戏楼和北京前门饭店的梨园剧场看过戏,他以自己的亲身体会告诉我们,这两种戏曲旅游模式都很好,并认为 “旅游业是一些种类的戏曲赖以生存的一个主要因素。”他比较了1991、1994、1998和2002年的全国戏曲观众总数,显示长期处于下降的轨迹,但观赏戏曲的游客却增多了,因为戏曲已成为中国希望向全世界展示她的文化遗产的一部分。他说: “游客的市场给与戏曲一个重要和在商言商的存在理由,因为人们都愿意花钱来体验这些重要的文化遗产。给游客看的节目或商业化,但这一点并无不妥,因为人们有欣赏其他国家文化的意愿是好事。从游客的角度认识文化,当然比不上进行深入的文化研究;然而,让游客体验一下并不因此变成坏事。”麦格华士提到我国今天的新剧院之中有不少是设在游客酒店的。 “那里有专为游客演出的传统剧目。这些游客有来自中国其他地方的,包括香港、澳门和台湾,也有来自海外的。北京前门饭店的梨园剧场就是一个好例子。它的设计是根据帝王年代的剧院仿造的,接近舞台的、位置比较好的、票价比较昂贵的座位都是围着桌子设置,表演进行期间有传统中式点心供应。表演是晚上进行的,而且很短,不过演三、四场戏,总演出时间略多于一小时。表演的都是非常传统的剧目,展示京剧文戏和武戏的不同范畴,包括音乐、翻腾功夫和不同行当的演员或演唱家。演出的是北京市京剧团,现场提供英文剧本和解说服务。整体来说,梨园剧场尝试重新捕捉旧北京的剧院感觉,同时亦现代化,建设得比以前的剧院舒适来迎合游客的需要。”西安是另外一个设有为游客建造剧院的地方,那里有一座重造唐代音乐和表演的剧院。麦格华士教授表示: “在西安看到的表演在某些方面是原汁原味,但他们玩的音乐有一种现代气息是今天在北京为游客表演的京剧所没有的。”

2.戏曲节庆旅游模式

戏曲旅游节庆活动,是指以戏曲表演为中心,以直接或间接的形式举办的突出地方戏曲文化特色、以吸引旅游者参与的一种大型文化主题活动。这方面各地的经验很多,名称非常丰富。我们所熟知的名称多为:×××艺术节,×××旅游节,地方特色的×××文化节等等。

3.文化主题公园模式

文化主题公园模式,是在文化主题公园中设置戏园和我国传统戏曲的剧目。西安大唐芙蓉园具有代表性。西安大唐芙蓉园是我国第一个全方位展示盛唐风貌的大型皇家园林式文化主题公园。以 “走进历史、感受人文、体验生活”为背景,展示了大唐盛世的灿烂文明。它既兼容了杭州宋城文化主体公园的 《宋城千古情》历史叙述模式,又填补了宋城文化主体公园没有戏曲的缺憾,大唐芙蓉园是以古朴典雅的 “百戏楼”来满足戏曲旅游爱好者的要求。

4.华北各地方优秀剧种路线旅游模式

这方面主要是以各地的特色戏曲资源为基础,进行总体设计,形成若干体系的旅游路线。比如,京剧、秦腔、评剧、豫剧四地游;山西梆子三大分支的晋南、晋中、晋北游;内蒙古长短调草原游等等。另外,也可以以剧种结合戏曲文化事件设计旅游路线。

关于戏曲旅游开发今后应该注意的问题

由于戏曲旅游刚刚起步,而且是一个正在尝试中的中国特色的新理念和新路径,因此,还没有可资借鉴的经验。从戏曲旅游现在发展的情况看,有四个方面的问题值得注意:

第一,现在的戏曲旅游主要是商业性为主,而我们剧院团的生存,有国家财政拨款的保证,因此,在戏曲旅游演出中,应当有一部分的公益性演出。而如何将戏曲文化的公益性与商业性在旅游活动中协调起来,这是一个比较难以解决的难题。

第二,我们过去的文化研究,往往偏重于研究文化“势能”,即只注意强势文化对弱势文化的示范性、引导性效能,抑或是前者对后者的压制、欺凌甚至侵犯的副作用;而忽略了文化 “差能”,即不同文化之间存在着差异,这种差异更能促成各种文化之间的交流、互动和促进。戏曲旅游中的 “文化差能”非常重要,需要进行认真研究。各地的文化主管部门、旅游管理部门以及旅游业经营主体和戏曲演出者,更应该注意 “文化差能”的影响和效益。否则,就会出现握着宝贝不珍惜的结果。这种 “文化差能”,既牵扯到潜在的不同戏曲文化比较研究,也牵扯到可知的旅游主体的异地文化背景研究,从这几个角度来审视戏曲旅游文化,可能正中肯綮。

第三,旅游文化与戏曲文化、媒体文化之间,需要一个互动与交流的过程,由于我们过去对于媒体文化的认知不够,所以,当我们现在发现缺乏戏曲旅游品牌的时候,才想到了媒体的重要作用。因此,现在应该是认真研究合理地使用媒体文化的时候了。

第四,戏曲旅游文化还应该注意环境生态问题。首先是旅游文化本身的生态问题,这是一个老问题,但应该放在新的框架里——戏曲旅游的框架里去重新认识;其次,戏曲文化对生态问题如何进行智慧性的涵摄,这是个很棘手的问题,是新编戏曲——以生态问题为内容,还是其他方法,这需要戏曲研究者去深入研究与探讨。

几点说明:

1.传统戏曲包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及各种表演艺术因素,以表演艺术为主,具有三大特色:即综合性、虚拟性、程序性。而传统曲艺,是各种说唱艺术的统称,它是由民间口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变形成的一种独特的艺术形式,以说唱为主要艺术表现手段,去演绎人物和讲述故事,具有鲜明的民间性、群众性和“一人多角”的特点。

2.本人上述对戏曲的理解,期待与同行商榷。这一颇有争议的理解,主要是想涵盖戏曲与曲艺两种艺术文化形态,而它们在戏曲旅游中往往是互补的,并且相得益彰。这一认识,主要受到《戏曲旅游的开发研究》一文的影响(为赣南师范学院毕剑先生的硕士论文,2007年4月;毕剑先生和学术界多数学者一样,认为戏曲不应该包括曲艺)。

3.叶世雄.《旅游带旺戏曲演出 京剧艺术受到不少外国人喜爱》,香港《文汇报》,2007年10月30日。麦格华士的观点见于他的论文《商业化与进入21世纪的中国传统戏曲》(陆鸿楷中译),由叶世雄先生在该文中的转述。

参考资料

1.廖奔.中国古代剧场史、中国戏曲发展史.

2.李特.300年古戏楼正式开张.竞报,2009-1-22 12:03:16.

3.王永章.中国文化产业典型案例选编.北京出版社,2003年12月1版:322.