别太把自己当回事儿

陈四益

一

“别太把自己当回事儿”,这是我想送给为官者的一句话,不论官大官小。为什么?因为现在为官者太把自己当回事儿,而非当官者也大都太把当官的当回事儿。何以见得?有事为证。

二

无论到哪里,州衙府署都是最豪华的大楼。以前一个乡镇政府的办公处所,同学校、民居并无多少差别,就是市、县政府也并非什么豪华所在。现在呢,一个乡政府恨不得盖成一座皇城,而一个不大的市的市政府,就像一座白宫。为什么?因为那里的官员太把自己当回事儿,好像政府所在如不排场,就显不出威风。其实,尔俸尔禄,民脂民膏,无论多大的官儿,不过是为百姓办事的人,何得以无益之费耗民膏脂!

三

大凡是个官儿,若到下属地方或单位,哪怕是携家带口游山玩水,都叫“视察”,都要前呼后拥,甚至警车开道。官阶若大,还要清场戒严。每闻此类消息,不由得想到那首打油诗:“红帽哼兮黑帽呵,风流太守看梅花。梅花低首开言道:小底梅花接老爷。”“松间喝道”同“花上晒”向来同被列为“杀风景”的范本,足见这种做派在中国官场由来已久,而在百姓那里也讥嘲已久。何故?因为那些官儿太把自己当回事儿,好像当了个官儿,身价顿高,不能同庶民混杂。

四

这样的照片每有所见:一位官员“视察”遇雨,于是陪同人员连忙撑伞。陪同者淋得浑身湿透,官员却安之若素,踱着方步,负手而行。为自己舒适而让旁人受罪,以小见大,人品可知。何以这些官员竟对此习以为常?还是因为太把自己当回事儿了,以为身为官员,即是他人主宰,可以将其任意驱使。欧美诸国总统、总理自己打伞或替人打伞不过常事一桩。由彼及此,令人叹息。

五

除了在大饥荒之年欲求一饱而不得,一日三餐,人所必需。但吃饭也不必朝朝寒食、夜夜元宵,更不必每餐都要陪同若干,觥筹交错,乃至轻歌曼舞以助食兴。官家一席饭,百姓一年粮。这样普遍的公款吃喝不知全世界能找出几家。以天下之佳肴供其口腹,官员们也太把自己当回事儿了。一个政府若连官员一年吃掉几千亿公款都管不住,百姓们又凭什么要缴纳税赋来供官员挥霍!

六

我一直不明白,何以官员们上下班都用公车,让公家出钱,而普通公职人员就乘公交车或私车,自己掏腰包。难道只有官员办的才是公务,而普通公职人员办的就是“私务”?新中国成立之初不如是。那时一个地区才一两辆公车,科长、处长甚至局长,骑着自行车也把事情办了。国家机关在某些场合使用公车是必要的,但应当仅限于公务的需要。上下班是不该花费国帑的。就是公务用车,国外许多情况下也是临时租用,没听说一个处长甚至科长也要配个专职司机,早晚接送,喝茶、吃饭都要跟着。

蒲松龄《聊斋志异·夜叉国》中对官的解释是:“出则舆马,入则高堂,上一呼而下百诺,见者侧目视,侧足立,此名为官。”今日的官员们别太把自己当回事儿,以为为官就当如此。要知道,那是夜叉国。

七

说话,官民之辨也是很容易的。大凡颐指气使,哼哼哈哈,目无余子,一脸不耐的,大抵是官;凡低眉顺眼,唯唯诺诺,满脸堆笑,轻声细语者,大抵是民。中国历来把官员叫“牧民者”。“牧”,字形如一手持鞭驱赶牛群,百姓亦如牲口,供官员驱使——“民可使由之”嘛,叫你干啥就干啥,谁若较劲儿,谁若辩理,“牧民者”的鞭子就抽下来了。湖北省有警察打“上访者”误打了官太太,于是承认“打错了”。那么,他们本来准备“打对”的是谁呢?

八

官员太把自己当回事儿,就太不把百姓当回事儿了。其结果必然是官民关系紧张,严重的甚至形同水火。孟夫子讲的话,有时比孔夫子的还中听,他说:“民为贵,社稷次之,君为轻。”君为轻,就是让在上的不要太把自己当回事儿;民为贵,就是要把百姓当回事儿。他又说:“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。”这里的“臣”并非专指各级官员,而是包括一切下级与百姓。你怎么对待百姓,百姓也就怎么对待你。

九

别太把自己当回事儿。太把自己当回事儿,就不会把百姓当回事儿。若真把百姓当回事儿,百姓也会把你当回事儿。这几句像绕口令的话,却是屡试不爽的箴言。

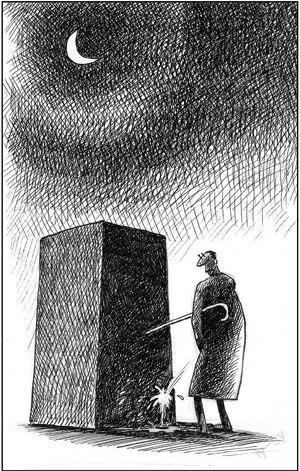

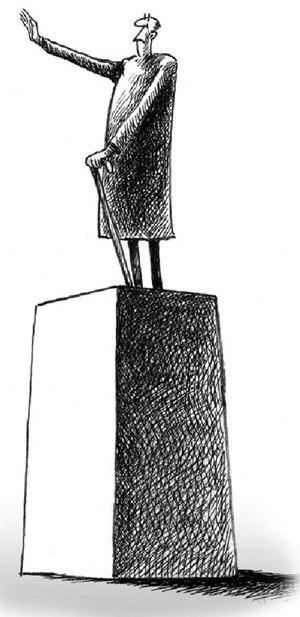

(月月鸟摘自《同舟共进》2010年第10期,邝 飚图)