初产妇急性弥漫性血管内凝血18例临床分析

琚晓敏

(郑州市妇幼保健院,河南 郑州 450000)

弥漫性血管内凝血(DIC)属于产科较为严重的并发症,其病情演变快、预后差,给患者及其家属带来较大负担及痛苦。现将郑州市妇幼保健院自2005年2月至2010年10月产科18例DIC患者的诊治情况做一整理回顾,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.1.1 病例纳入

诊断标准:根据1987年首届中华血凝学会提出DIC(修正案)的实验室检查,有下列三项及三项以上异常者可诊断[1]:①血小板<100×109/L或呈渐进性下降;②优球蛋白溶解时间缩短或纤溶酶降低;③3P试验阳性或FDP>20mg/L;④凝血酶原时间缩短或延长3s或呈动态性变化;⑤纤维蛋白原<1.5g/L或呈渐进性下降。纳入标准:①符合诊断标准;②初产妇;③明确的客观检查依据;④患者知情同意。排除标准:①存在严重躯体疾患或者其他重要脏器严重病变;②存在药物滥用及酒精依赖史;③有严重的自杀企图及行为。

通过上述标准,自2005年2月至2010年10月共筛选产科18例初产妇DIC患者。

1.1.2 基本资料

18例患者均为郑州市妇幼保健院产科住院患者,且均为初产妇,年龄24~46岁,平均28.12岁;DIC发生在产前者5例,其中孕周最小者23+5周,最大者41+2周,发生在产后者13例;并发症情况:其中合并羊水栓塞2例,产后出血者3例,死胎者2例,胎盘前置者3例。

1.1.3 临床表现及检查

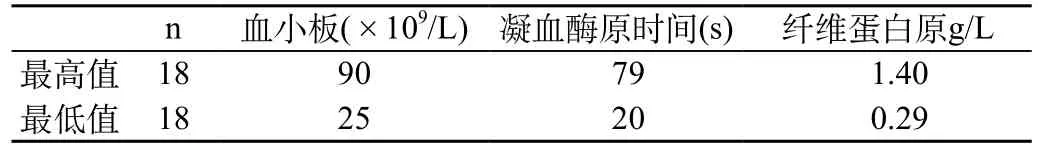

临床表现:所有患者除均有阴道出血不凝症状外,均表现为不同程度的出血,出血量为1200~4500mL,平均出血2916mL。其中皮下出血5例、大便潜血5例、血尿3例、会阴侧切伤口渗血3例、腹腔内出血2例。其中发生多脏器损害的患者有3例,主要为心力衰竭、肝肾功能不全。实验室检查:18例患者血液学检查结果如表1所示。

表1 血液学检查结果汇总

血常规检查结果显示:所有患者均存在血红蛋白较正常低的表现,其中血红蛋白计数30~59g/L者14例,60~89g/L者4例。

1.2 抢救与治疗方法

18例患者入院后在立即给予吸氧、输血的基础上,进行静脉通道开启,生理指标实时监测等抢救措施,依据各个产妇的情况,选择是否适时终止妊娠,并继续给予对症治疗,如补充凝血因子、纤维蛋白原、血小板等,死胎者进行引产或剖宫产,出血不止者使用纱条子宫腔填塞。

2 结 果

2005年2月至2007年2月产科8例DIC,其中产前2例,产后6例,其中顺产后4例,剖宫产术后2例;活产新生儿5例,围生期儿死亡3例,产妇在给予输血、吸氧治疗后,对症治疗,其中抢救成功5例,死亡3例,因脏器损害者2例,产后大出血者1例,成活率62.5%。

2007年3月至2010年10月产科10例DIC,其中产前3例,产后7例,其中顺产后4例,剖宫产术后6例;活产新生儿8例,围生期儿死亡2例,产妇抢救成功8例,死亡2例,因脏器损害者1例,产后大出血者1例,其中死亡患者均为使用肝素治疗,成活率80.0%。

3 讨 论

DIC作为一个产科常见严重的并发症,多由羊水栓塞、产后出血、子宫破裂等多种因素所引发,然其病理机制错综复杂,至今尚不清楚[2],任何可引起血管内皮细胞损伤,导致促凝物质进入母血循环时,均可诱发DIC。本研究中亦是由于上述因素多发,当羊水栓塞,产后出血时,从胎儿及胎盘中释放组织促凝血活酶释放,以致于凝血因子过度消耗,纤维蛋白溶解作用增加,消耗凝血因子导致出血,严重者可导致阴道大出血而不凝,从而引发多脏器损害而死亡[3]。

在DIC治疗过程中,多因大失血而死亡,究其根本则为凝血因子的大量消耗,而对此应注重原发病的治疗,在对症干预过程中,及时补充凝血因子和血容量,显得尤为重要[4],我们在本次临床治疗中多为及时补充凝血因子、纤维蛋白原、血小板等,因此,18例患者虽有不同程度的贫血,但并无患者因此而死亡,在死亡病例中有2例因为使用常用抗凝剂——肝素,一般而言,其作用是通过阻断凝血过程,防止血小板凝血因子过度消耗,临床多主张早期足量使用,然后在本次研究中确属例外,究其原因是由于DIC发病迅速,高凝期出现时间较短,其后迅速进入消耗性低凝期、纤溶亢进期,故产科DIC以大出血为其临床特点,在治疗上则以输入大量新鲜血及凝血因子、血小板及纤维蛋白原为主,从而更好更有效的抢救患者失血性休克。因此,凡是可通过补充凝血因子、血小板而能得到有效治疗的产科DIC患者在使用肝素是尤应慎重。

本次临床研究分成两个时间段进行整理分析,近年来随着医学技术的不断更新与发展,药物研发层出不穷,临床医师更多的重视诱因及对症治疗,在DIC发病早期,早发现早治疗,有效预防脏器衰竭,从而使存活率有所升高[5,6],然而此次研究为初产妇,相较而言年龄因素在存活率中占据较为重要的因素,因此,在今后产科的相关研究中,从多方面更深入的探讨如何预防产科DIC,降低母、婴病死率,围生保健和对症治疗各类产科并发症至关重要。

[1]中华医学会血液分会血栓与止血组.第七届全国血栓与止血学会会议制定的DIC四项诊断参考标准[J].中华血液学杂志,2000,21(3):165-168.

[2]乔福元.胎盘早期剥离并发症的诊断与处理[J].中国实用妇科与产科杂志,2001,17(2):73.

[3]张艳婷,陈江丽,徐元春.产科急性弥漫性血管内凝血10例诊治分析[J].中国现代医药杂志,2010,12(1):61-62.

[4]王芳.围产期孕妇D-二聚体浓度检测及分析[J].海军总医院学报,2008,21(2):24-25.

[5]金玉姬,韩元一.产科急性弥漫性血管内凝血30例临床分析[J].中国医药导报,2010,34(7):152-153.

[6]夏勇,邹宏坤,马晶.成分输血在产科急性弥漫性血管内凝血治疗中的应用[J].临床血液学杂志,2008,21(4):181-183.