叶用莴苣种质资源的主要农艺性状鉴定与耐热性评价

陈青君 韩莹琰 谷建田 范双喜

(北京农学院植物科技学院,北京 102206)

叶用莴苣(Lactuca sativaL.)属菊科莴苣属莴苣种中的叶用类型,俗称生菜,原产地中海沿岸。叶用莴苣按植物学分类可分为 3个变种:皱叶莴苣、直立莴苣(又称散叶莴苣)和结球莴苣。叶用莴苣以叶片为产品器官,叶片形成期需要冷凉气候。随着全球气候变暖和周年供应的需求,种植业面临着严峻挑战(高亮之和金之庆,1994),高温逆境对叶用莴苣的影响更加突出(范双喜 等,2003),挖掘叶用莴苣的抗热基因以及准确评价叶用莴苣品种资源的耐热性状,对于叶用莴苣的周年供应及耐性品种选育具有重要意义。在国外,叶用莴苣为生食绿叶菜的主要构成种类之一,在蔬菜生产布局和产量构成中具有重要地位(王怀松 等,2006)。随着世界各地叶用莴苣资源在我国的引入,国内现有的叶用莴苣品种数量已远远高于20世纪90年代引入的数量(郑向红 等,1990),花色品种愈来愈多,但优良的耐热品种缺少仍然是夏季生产的限制因素。研究表明,抽薹天数(Brain & Dennis,1986)和中心柱长(谷建田 等,2006)可作为结球莴苣耐热性鉴定的基本指标。国内在选育耐热与抗抽薹的叶用莴苣品种方面进行了初步的尝试(龚繁荣,1998a,1998b),但有关叶用莴苣叶片性状和抗热性评价体系方面尚缺少系统报道。随着我国叶用莴苣品种类型的丰富和耐热品种的迫切需求,有必要对我国目前叶用莴苣种质资源及耐热性进行快速有效的评价。本试验对近年收集的 110份叶用莴苣种质资源进行叶片表型性状的观察,并在露地和大棚、春季和夏季对其田间耐热性进行测定分析,以期建立合理实用的评价体系,为叶用莴苣的优良耐热品种选育和种植提供依据。

1 材料与方法

1.1 种植环境与参试品种

试验于北京农学院东大地实验基地进行。2008年露地于春季3~6月,初夏5~7月种植;2009年大棚于3~6月种植。叶用莴苣采用72孔穴盘育苗,营养土用草炭和蛭石(2V:1V)混合后装盘。种子 20 ℃光照催芽后播种。育苗均在日光温室进行,露地春季和大棚栽培均于 3月13~15日播种,4月18~20日定植。露地初夏种植于4月27日播种,5月17日定植。定植后的露地温度资料来自北京市气象局,大棚温度采用温湿度自计仪记载。

参试品种主要引自中国农业科学院蔬菜种质资源库 55份(V09E0),北京市农林科学院蔬菜研究中心10份,国内种子公司15份,美国、香港、日本和意大利30份,共计110份。

1.2 叶用莴苣种质资源田间观察统计方法

2008~2009年分别对110份叶用莴苣材料,按田间试验统一设计,顺序排列,地膜覆盖,2次重复,小区面积1.5 m2,散叶莴苣和结球莴苣均种植12株,进行春季、夏季的叶片性状、耐热性观察。田间管理按照常规栽培管理进行。春季以散叶莴苣和结球莴苣达到商品采收期时测定各项农艺性状,每个品种调查10株。露地春季、初夏和大棚种植的在开始抽薹时调查抽薹天数。露地春季和大棚种植的于6月10~11日、露地初夏定植的于6月18日调查热害指数。热害指数的统计参照《莴苣种质资源描述规范和数据标准》(李锡香和王海平,2006),调查所有定植植株,依据田间受害症状分5级:0级,无热害症状;1级,1~2片叶尖及边缘焦黄或腐烂;3级,植株1/2叶片叶尖或边缘焦黄或腐烂;5级,植株2/3叶片叶边缘焦黄或腐烂;7级,整株严重腐烂。计算热害指数。

式中:HI,热害指数;si,各级热害级值;ni,相应热害级的植株数;i,级别;N,调查总株数。

莴苣植株的耐热性根据热害指数分为3级:强(热害指数<35),中(35≤热害指数≤65),弱(热害指数>65)。

记载的叶片农艺性状包括子叶形状、叶裂刻、叶褶皱、叶色、叶柄色、叶片表面光泽、叶尖形状、叶基部形状、叶球形状、叶球紧实度、球顶形状等,同时记载单株质量、商品球率、中心柱长、抽薹天数、热害指数等主要性状。数据统计采用分析软件SPSS 15.0依据常规的数理统计方法进行。

2 结果与分析

2.1 叶用莴苣栽培环境的温度变化

不同播种期的叶用莴苣种植期温度的变化如图1所示。由图1可知:连续两年进入5月中下旬,温度都快速回升,但至 6月中旬之前露地的旬平均温度没有超过 25 ℃,叶用莴苣基本生长正常。6月中旬以后温度急剧上升,露地旬平均温度25 ℃以上,不再适宜叶用莴苣生长。大棚内的旬平均温度在定植后随着 5月温度的回升迅速上升到 25 ℃以上,基本接近露地旬平均最高温,而棚内的旬平均最高温在 5月以后都在 30 ℃以上。大棚内高温对叶用莴苣的胁迫强度远大于露地。

图1 2008~2009 年叶用莴苣生长期间露地和大棚的温度变化

2.2 叶用莴苣主要农艺性状的鉴定评价

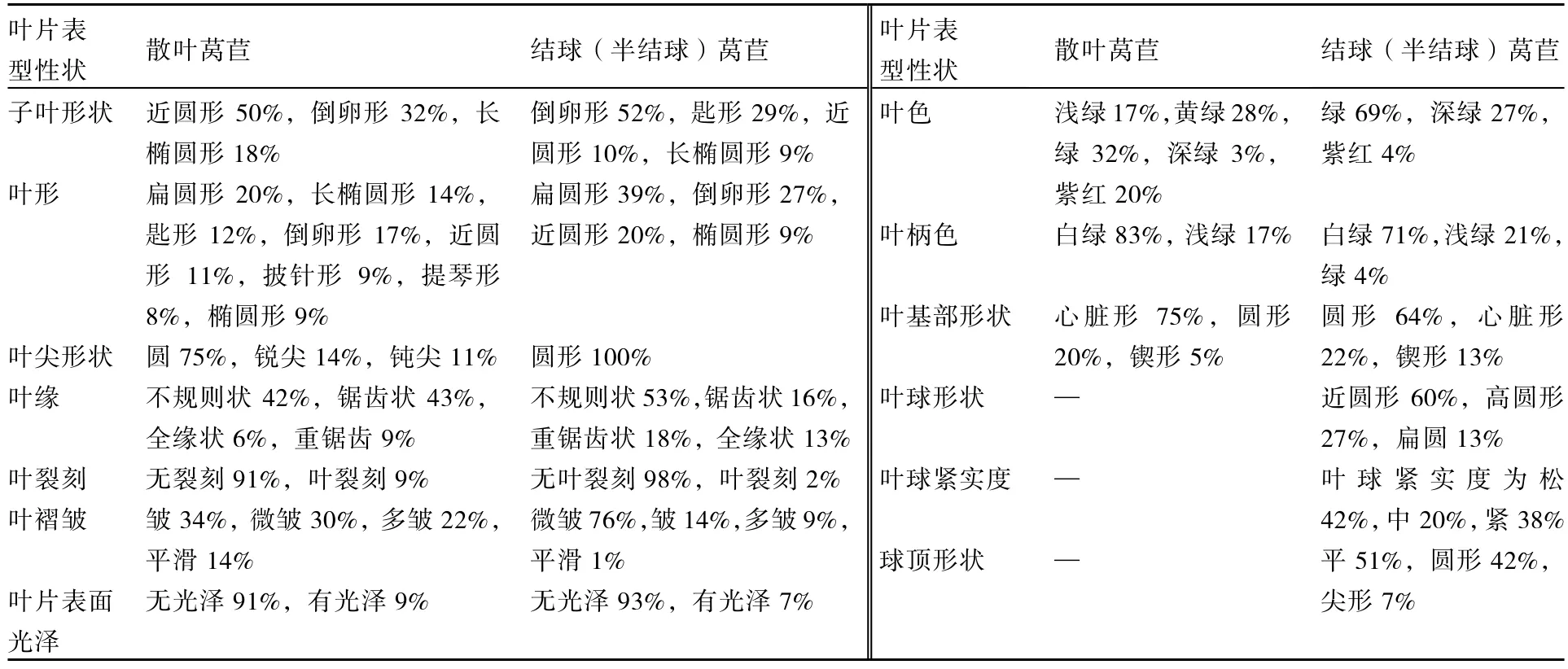

叶片是叶用莴苣的食用器官,发芽期、幼苗期、发棵期、产品器官形成期的叶片性状是叶用莴苣的重要形态特征。春季供试的110个品种田间性状表明:散叶莴苣有65个品种(其中紫叶15个),结球莴苣有45个品种,结球莴苣品种叶片表型性状相似程度高于散叶莴苣。叶用莴苣叶片各种性状占供试品种的比例见表1。

由表1可以看出,叶用莴苣的叶形、叶色、叶尖形状、叶缘、叶褶皱、叶基部形状等表型性状表现出多种类型,其中散叶莴苣叶尖形状、叶形、叶裂刻和叶色存在多种变化,与结球莴苣有明显差异。结球莴苣叶尖均为圆形,叶裂刻仅有1个品种,占供试品种的2%,叶形以圆形为主。结球莴苣叶色明显深些,绝大多数为绿色,紫红色的有 2个品种,一个是结球菊苣,一个是直立莴苣(半结球)。

表1 110个叶用莴苣品种田间叶片表型性状观察

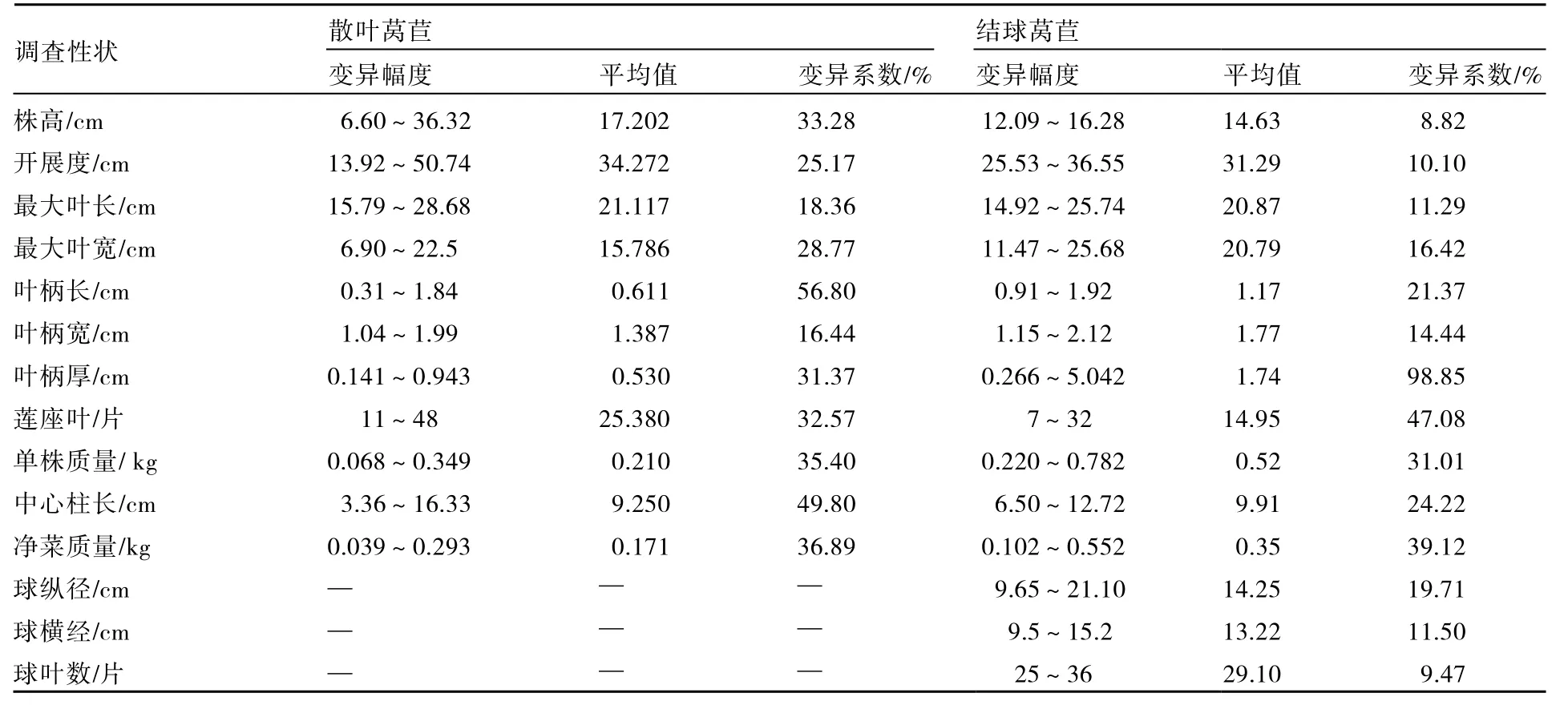

农艺性状是作物固有的遗传特性,是性状遗传多样性的具体体现,是反映某一物种资源丰度的重要指标。叶用莴苣营养生长期植株的开展度、株高、叶片数、单株质量等性状是评价叶用莴苣利用价值的重要指标。春季田间观察测定表明,供试叶用莴苣品种的植株性状存在较大差异(表2)。

表2 春季田间叶用莴苣品种营养生长期农艺性状的变化

由表2可以看出,散叶莴苣的株高、叶柄长、叶柄厚、中心柱长、单株质量、净菜质量和莲座叶变异幅度很大,这表明散叶莴苣的株型变化大,也显示了散叶莴苣在种质变异和创新方面蕴藏着很大的潜力。结球莴苣大多数性状比较相近,仅在叶柄厚、莲座叶、单株质量、净菜质量方面存在较大的变异,在种质创新和产量提高方面这些性状的选择是重要的。田间观察发现结球莴苣叶柄厚大的品种表现出莲座叶少、包球不紧、易折断、不耐挤压等特性。

从叶片数、单株质量、中心柱长以及口感风味等性状评价,表现优良的散叶莴苣品种以各地引入的美国大速生散叶、香港玻璃生菜居多,其次是从内蒙古、宁夏引入的乌兰浩特莴苣、泾源莴苣和Cettuce等品种。结球莴苣品种以从国外引进的Astral、美国皇帝、国王101等品种表现为佳,来自河北省农林科学院的包球莴苣表现也较好。皱叶的半结球Parris talanlcos(引自墨西哥)、意大利耐抽薹莴苣等表现也很好。

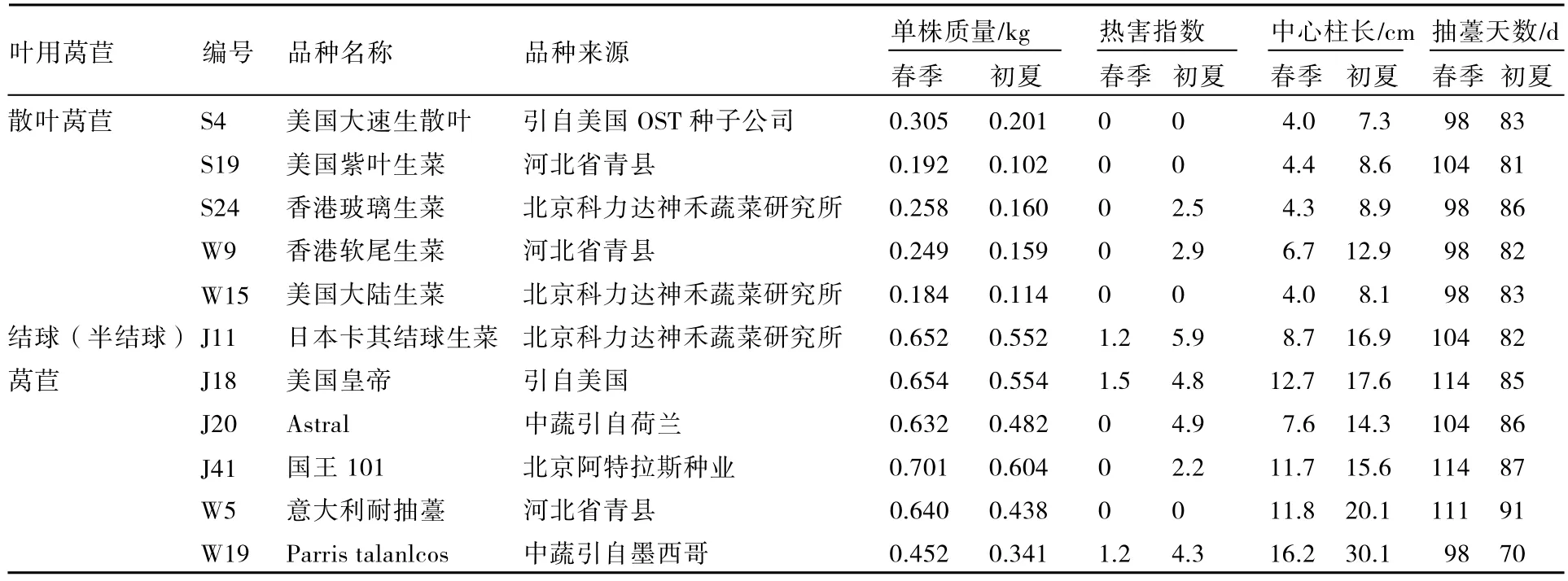

2.3 露地春夏季栽培叶用莴苣种质资源的耐热性

露地夏季叶用莴苣定植后20 d,部分散叶品种即开始抽薹。中心柱开始变长,单株质量在品种间差异变大。散叶莴苣中耐热的品种为S4、S12、S19、S20、S22、S23、S24、W9、W12、W15,这些品种在高温下中心柱长度为7.3~12.9 cm,抽薹天数为80~89 d,比春季种植的提前了12~23 d;不耐热的品种为S2、S6、S7、S10、S16、S11、J4、J15,中心柱长度为28.4~33.2 cm,抽薹天数为47~62 d,比春季种植的提前了22~36 d。部分优良散叶莴苣品种的主要性状见表3。

表3 露地春季和夏季一些优良叶用莴苣品种的主要性状

结球莴苣定植后30 d左右也开始抽薹。耐热的品种为J8、J9、J11、J18、J20、J41、J42等,这些品种在高温下中心柱长度为12.3~17.6 cm,抽薹天数为80~86 d,比春季分别提前了18~29 d;不耐热的品种为J1、J2、J7、W2、W6,中心柱长度为28.4~30.8 cm,抽薹天数为55~73 d,比春季分别提前了23~38 d。部分优良结球莴苣品种的主要性状见表3。

值得一提的是意大利耐抽薹生菜,田间整齐度高度一致,耐热性极强,夏季播种90 d后才抽薹,并且口感好,产量高,综合表现好,是值得夏季露地推广的优异品种。夏季栽培叶用莴苣的单株质量大幅降低,65个散叶莴苣品种单株质量下降幅度26.5%~80.6%,45个结球莴苣品种单株质量下降幅度15.3%~53.0%,球质量下降幅度15.6%~63.1%。从生物产量看,结球莴苣同一生长期的生长量远高于散叶莴苣。

夏季散叶莴苣的叶片数与春季时没有明显变化,叶形比略有增加。由表4可以看出:中心柱长和叶形比呈显著正相关(r=0.645),这说明叶片变长生长加快与中心柱变长同步;中心柱长和单株质量、净菜质量呈显著或极显著负相关(r=-0.665、-0.803),说明随着中心柱的增长,单株质量和净菜质量降低,商品性下降。抽薹天数和叶形比呈显著负相关(r=-0.645),说明抽薹越晚,叶形比越小;反之,抽薹时间提前,叶形比增加。抽薹天数和单株质量、净菜质量呈极显著正相关(r=0.766、0.848),抽薹越迟,单株质量和净菜质量越大。抽薹天数和中心柱长呈极显著负相关(r=-0.828),表明随着抽薹所需时间变长,中心柱相对较短。

表4 露地春夏季叶用莴苣主要性状相关分析

结球莴苣的抽薹天数与叶形比呈极显著负相关(r=-0.955),表明叶片加宽生长,有利于结球包心,推迟抽薹。抽薹天数与单株质量、净菜质量呈显著或极显著正相关(r=0.852、0.922),说明抽薹时间越晚,单株质量和净菜质量增加。抽薹天数与中心柱长呈极显著负相关(r=-0.992),表明抽薹越晚,中心柱较短;商品球率与叶形比、中心柱长呈极显著负相关(r=-0.972、-0.991),说明叶形比小(加宽生长)有利于叶球的形成,商品球率增加。随着中心柱的增长,商品球率会降低。商品球率与抽薹天数、净菜质量呈极显著正相关(r=0.974、0.928),表明抽薹越迟,商品球率越大。

2.4 大棚内高温环境莴苣种质资源的耐热性

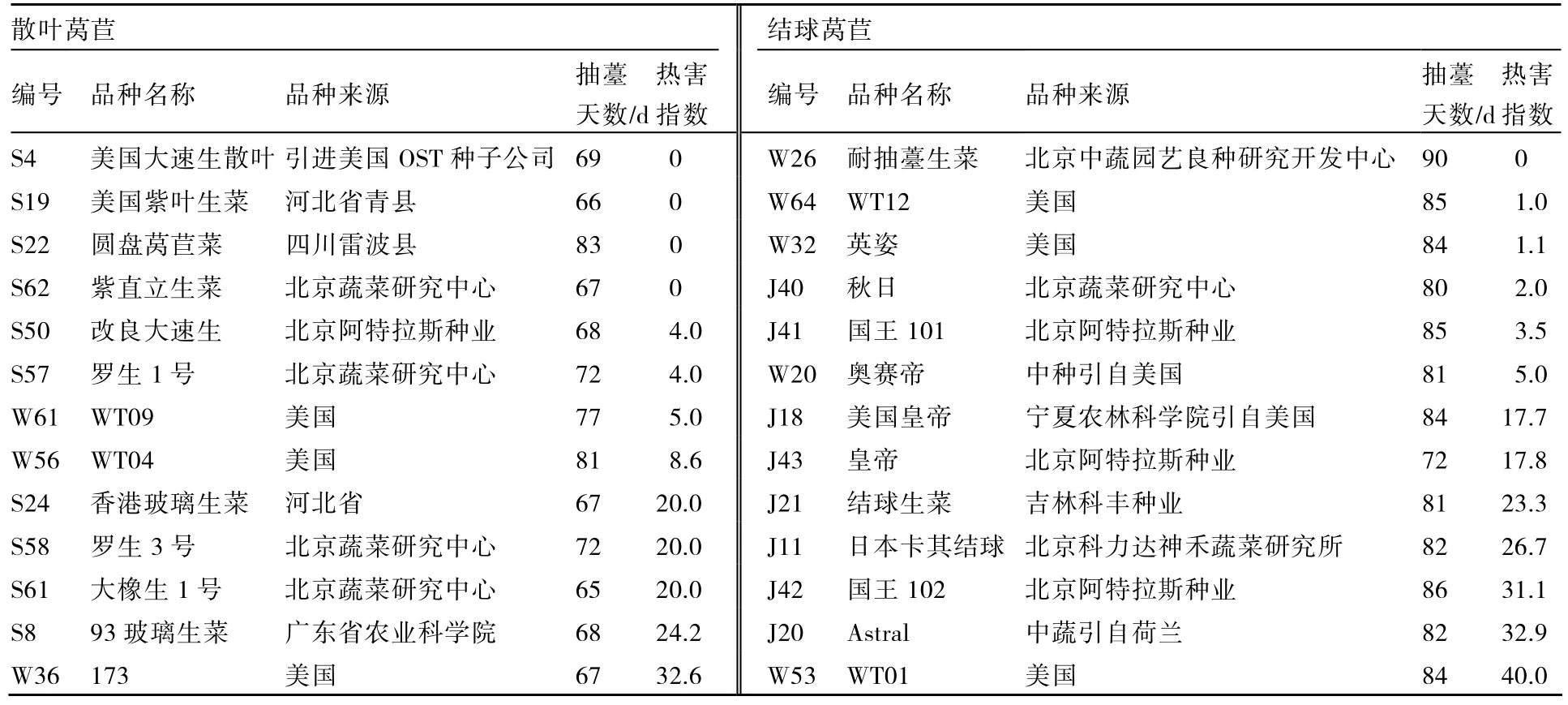

与夏季(露地)相比,大棚内的高温胁迫强度变大,定植后棚内旬平均最高温度为 25.0~36.1 ℃(图1),5月中旬后的旬平均温度为25.6~28.7 ℃。6月中旬大多数品种都表现出热害症状。由表5可知:大棚高温下叶用莴苣热害指数因品种不同差异很大,散叶莴苣品种以大速生、紫叶生菜、直立生菜最耐热,其热害指数为 0,圆盘莴苣菜也是非常耐热的地方品种。香港玻璃生菜、大橡生 1号等品种均有不同程度的热害症状,热害初期,散叶莴苣热害指数范围0~32.6。结球莴苣品种除半结球的耐抽薹意大利生菜没有出现叶片腐烂外,绝大多数品种都出现了热害症状,热害指数范围0~40,其中比较耐热的品种,如耐抽薹生菜(0)、国王101(3.5)、秋日(2.0)、奥赛特(5.0)、英姿(1.1)、WT12(1.0)等热害指数较低。这与目前生产上春夏季推广的大速生、国王101品种是一致的。英姿、WT12是耐热性更优的结球莴苣品种。热害指数较准确地反映了品种间的耐热性差异,尤其是在结球莴苣中更明显。

表5 大棚高温下部分叶用莴苣品种抽薹天数与热害指数

大棚高温环境叶用莴苣迅速抽薹,散叶品种在定植后20 d即开始抽薹,比露地初夏栽培时抽薹提前10 d左右,而且80%品种抽薹集中在10 d内,表明散叶莴苣对高温的敏感度较高。结球莴苣53.3%的品种抽薹天数多在70~90 d,与露地高温时的表现基本相同,但热害症状明显比露地高温时严重。生长后期 46.7%的品种因温度高,没有抽薹就已经死亡。在高强度温度逆境时,散叶莴苣的热害主要表现为抽薹早,结球莴苣主要是由于叶球内热量聚积而引起的烂叶。需要指出的是热害指数与抽薹天数没有显著的相关性。

3 结论与讨论

叶片是叶用莴苣的食用器官,叶片表型性状是叶用莴苣品种选育和栽培管理的目标性状。本试验结果表明:散叶莴苣叶尖形状、叶形、叶裂刻、叶色等叶片表型性状存在较大的变异,与结球莴苣有明显差异。同时散叶莴苣的株高、叶柄长、叶柄厚、中心柱长、单株质量、净菜质量和莲座叶变异幅度也很大,显示了散叶莴苣在种质变异和创新方面蕴藏着很大的潜力。结球莴苣品种间相似性程度高,遗传基础狭窄。综合叶用莴苣的农艺性状,表现优良的散叶莴苣品种仍以各地引入的美国大速生、香港玻璃生菜居多,表现优良的结球莴苣品种以美国、荷兰、意大利引入的品种居多。但鉴于表型揭示变异的局限性以及分子鉴定的应用,今后随着叶用莴苣资源收集保存数量的增加,有必要像大白菜、胡萝卜等作物一样(庄飞云 等,2006;李国强等,2008)构建叶用莴苣的核心种质。

高温胁迫中叶片的叶型和叶色等是衡量品种耐热性的重要形态指标。如耐热萝卜(韩笑冰等,1997)、耐热大白菜(吴国胜和王永健,1995)、普通白菜(胡俏强 等,2011)在高温下苗期叶形发生明显变化。结球大白菜叶形比变大,即叶片纵向生长加快。而叶用莴苣则主要表现为抽薹提前、中心柱变长,同时叶形比也变大,当高温胁迫更强时,叶片会焦黄腐烂,表现为热害症状。根据抽薹的早晚、中心柱的变化、热害指数以及净菜质量,能够较好地评价田间叶用莴苣的耐热性。

在对作物品种进行耐热性评价时,除了确定适宜的评价方法和指标外,一个很重要的基础条件就是植株要经过热锻炼 (或者在足够温暖的环境中生长一段时间),这样在热胁迫状态下作物不同品种之间的耐热性差异才能够表现出来(Reynolds et al.,2001)。叶用莴苣为高温感应型蔬菜作物,有关品种的耐热性与抗抽薹性的强弱,只有在气温较高的环境中才能真实客观地反映出来。本试验将叶用莴苣产品器官的形成期安排在露地和大棚、春季和夏季进行观察,较好地反映了叶用莴苣品种的耐热性差异,并发现在不同强度的高温下,叶用莴苣抽薹时间进一步提前,热害症状更加明显。散叶莴苣采用缩短生育期应对高温逆境的特性与大白菜田间耐热性相似(苏小俊 等,2007),但其感应温度的机理还有待于进一步研究。对于结球莴苣,热害指数能更准确地反映其品种间的耐热性。这与茄子(李植良 等,2009)、番茄(尹贤贵 等,2001)等作物的田间鉴定结果相一致。鉴于夏季雨水对叶用莴苣的不良影响,以及高温胁迫的强度,本试验认为采用春季大棚种植能够更好地评价叶用莴苣的耐热性。

耐热性评价所依据的指标可分为外部形态和经济性状指标、微观结构指标、生理生化指标以及分子生物学指标四大类(马晓娣 等,2004)。作物的耐热性是一个复杂的生物学现象,对不同作物及同种作物的不同品种而言,其耐热表现可能受到逆境发生的时期、持续时间、逆境强度以及研究目的性状等多种因素的影响,因此,从生产实际出发了解作物对热胁迫的反应,并据此结合使用直接鉴定和间接鉴定的方法将有助于找出适宜的评价指标。本试验在田间农艺性状观察的基础上,用热害指数、抽薹天数和中心柱长研究了叶用莴苣品种资源的耐热性,实际应用中还应结合高温下叶用莴苣的净菜率、净菜质量、品质等指标综合选择才能选育优良的耐热品种。

范双喜,谷建田,韩莹琰.2003.园艺植物高温逆境生理研究进展.北京农学院学报,18(2):147-151.

高亮之,金之庆.1994.全球气候变化与中国农业.江苏农业学报,10(1):1-10.

谷建田,范双喜,张喜春,韩良玉.2006.结球莴苣耐热性鉴定方法的研究.华北农学报,21(s):99-103.

龚繁荣.1998a.自然高温下耐热散叶莴苣品种的筛选.上海农学院学报,16(3):227-231.

龚繁荣.1998b.耐热结球莴苣品系9544-1和9608-2的选育.上海农业学报,14(3):35-40.

韩笑冰,利容千,王建波.1997.热胁迫下萝卜不同耐热性品种细胞组织结构比较.武汉植物学研究,(15):173-178.

胡俏强,陈龙正,张永吉,徐海,宋波,苏小俊,袁希汉.2011.普通白菜苗期耐热性鉴定方法研究.中国蔬菜,(2):56-61.

李国强,李锡香,沈镝,王海平,宋江萍,邱杨.2008.基于形态数据的大白菜核心种质构建方法的研究.园艺学报,35(12):1759-1766.

李锡香,王海平.2006.莴苣种质资源描述规范和数据标准.北京:中国农业出版社.

李植良,孙保娟,罗少波,黎振兴.2009.高温胁迫下华南茄子的耐热性表现及其鉴定指标的筛选.植物遗传资源学报,10(2):244-248.

马晓娣,彭慧茹,王矛,王丽,孙其信.2004.作物耐热性的评价.植物学通报,21(4):411-418.

苏小俊,袁希汉,徐海.2007.大白菜田间耐热性的鉴定方法.江苏农业学报,23(1):78-80.

王怀松,陈钰辉,Giuseppe Rotino,Schiavi Massimo.2006.意大利蔬菜生产简况.中国蔬菜,(2):37-38.

吴国胜,王永健.1995.大白菜热害发生规律及耐热性筛选方法的研究.华北农学报,10(1):111-115.

尹贤贵,罗庆熙,王文强.2001.番茄耐热性鉴定方法研究.西南农业学报,14(2):62-65.

郑向红,吴细卿,朱德蔚,郭振华,于慧春.1990.叶用莴苣引种初报.长江蔬菜,(4):35-37.

庄飞云,赵志伟,李锡香,胡鸿,方智远.2006.中国地方胡萝卜品种资源的核心样品构建.园艺学报,33(1):46-51.

Brain A K,Dennis F.1986.Magnello bolting difference among nine leaf lettuce cultivars.HortScience,21(5):1331-1332.

Reynolds M P,Ortiz-Monasterio J I,McNab A.2001.Application of physiology in wheat breeding Mexico.D F:CIMMYT:124-135.