马胃蝇蛆病的防治措施

彭光政 刘 松 刘 兵 朱 莉

(贵州省瓮安县农村工作局,瓮安 550400)

据资料考证与实地调查,马胃蝇蛆病在我国各地普遍存在,尤其是东北、西北、内蒙古等地的草原马,云、贵、川高海拨地区的役用马,6月龄以上马匹感染率高达100%,给养马业带来重大的经济损失。马胃蝇幼虫(蛆)除寄生于马、骡、驴等单蹄兽外,偶尔也寄生于兔、犬、猪和人的胃内。患畜由于幼虫寄生,使胃的消化、吸收机能破坏,加之幼虫分泌的毒素作用,使宿主高度贫血、消瘦、中毒,导致役力、产肉、泌乳等生产性能下降。由于幼虫寄生感染的程度不同,症状也不尽相同。感染轻者,在散养环境下往往被忽视;严重感染者可使马匹衰竭死亡。

马胃蝇蛆病是由于双翅目(Diptera)、环裂亚目胃蝇科(Gasterophilidae)、胃蝇属(Gasterophilus)的各种胃蝇幼虫寄生于马属动物胃肠道内所引起的一种慢性寄生虫病。我国常见的马胃蝇有4种:(1)肠胃蝇(G.intestinalis):有马胃蝇、普通胃蝇、大胃蝇等;(2)红尾胃蝇(G. haemorrhoidalis):有赤尾胃蝇、痔胃蝇、颊胃蝇、鼻胃蝇等;(3)兽胃蝇(G.pecorum):有穿孔胃蝇、东方胃蝇、牛胃蝇、黑腹胃蝇等;(4)鼻胃蝇(G.veterinus):有喉胃蝇、兽胃蝇、烦扰胃蝇等。此外,还发现红小胃蝇(G.inermis) 有小胃蝇、无钩胃蝇及黑角胃蝇(G.nigricornis)等。

1 寄生虫形态

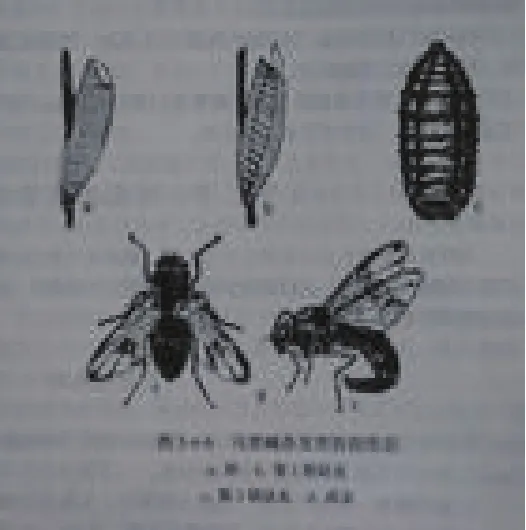

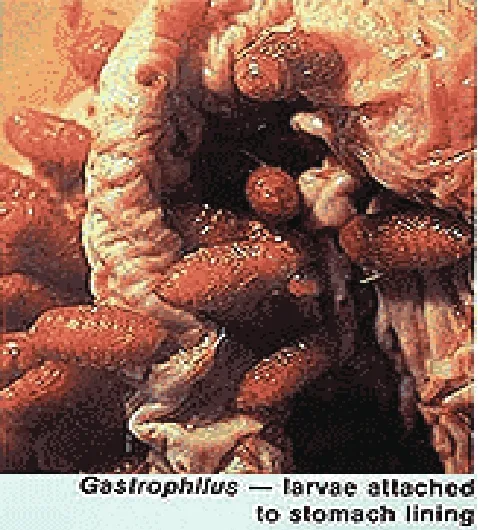

马胃蝇成虫全身密布绒毛,形似蜜蜂。口器退化,两眼小而远离,触角短小,陷入触角窝内,触角芒简单,翅透明或有褐色斑纹,或不透明呈烟雾色。雄蝇尾端钝圆,雌蝇尾端具有较长的产卵管,并向腹面弯曲。虫卵呈浅黄色或黑色,前端有一斜卵盖(图1);成熟幼虫(第3期幼虫)呈红色或黄色,分节明显,每节有1~2列刺,幼虫前端稍尖,有1对发达的口前钩(图2);后端齐平,有1对后气孔(图3,图4);马胃蝇的各个发育阶段(图5);马胃蝇胃内蝇蛆(图6);马胃蝇成虫(图7);马胃蝇成虫、幼虫(图8)。

2 生活史

马胃蝇的发育属完全变态,全部发育期长约1年,成蝇不采食。在外界环境中仅能存活数天,雄蝇交配后很快死去,雌蝇产完卵后死亡。

肠胃蝇的雌蝇于炎热的白天飞近马体周围,将虫卵一个个地产于马的背部、背鬃、胸、腹及腿部被毛上,一生能产卵700个左右。约经1~2周后,卵发育为幼虫。虫卵在任何机械作用下(如摩擦、啃咬)使卵盖打开,幼虫爬出卵壳,即在马体表移动,引起发痒,马啃痒时,大量幼虫粘在牙、唇及舌上,然后钻入粘膜下或舌表层组织内移行3~4周,经第1次蜕化后,第2期幼虫随吞咽进入胃肠道以口前钩固着在胃的贲门部或腺体部吸血,再经1次蜕化变为第3期幼虫。幼虫在胃壁上寄生的时间很长,约9~10个月,到第2年春天(3~4月份)发育成熟后,自动脱离胃壁,随粪排到体外,钻入土壤中化蛹,经1~2个月,羽化为成蝇。

红尾胃蝇产卵于马口周围及颊部的短毛上,孵出幼虫后,钻入口腔粘膜,最后到达胃内继续发育为成熟幼虫。在它排出体外前,又在直肠粘膜上固着停留数日,然后排出体外。

图1 斜卵盖

图2 口前钩

图3 后气孔

图4 后气孔

图5 马胃蝇的各个发育阶段

图6 马胃蝇胃内蝇(蛆)

图7 马胃蝇成虫

图8 马胃蝇成虫、幼虫

兽胃蝇产卵在马蹄上或石块、植物上,经数日后发育为含幼虫卵,马匹采食时感染。在口腔内幼虫由卵逸出并钻入粘膜,寄生于咽喉部,以后移入胃内继续发育成熟。兽胃蝇幼虫在离开马体前,也要在直肠内停留一段时间。

鼻胃蝇产卵于马的下颌间隙和上颈部被毛上经数日后,幼虫主动由卵内逸出进入口腔,以后移行到胃的幽门部或十二指肠发育为成熟幼虫。

马胃蝇成虫出现于6月上旬~10月上旬,以7~8月份最盛。干旱、炎热的气候和饲养管理不良、马匹消瘦都是有利于本病严重流行的条件。多雨和阴沉的天气对马胃蝇发育不利,因为成蝇在阴雨天气不飞翔产卵,而且蛹在高湿条件下易受真菌侵袭而死亡。马胃蝇的生活史见(图9)。

图9 马胃蝇的生活史

3 致病机理及症状

3.1 成蝇骚扰作用

成蝇在马身上产卵时,使马精神不安,影响采食与休息。

3.2 机械刺激与破坏作用

第1期幼虫在皮肤上时,引起瘙痒,在口腔内移行时,引起流涎,咳嗽打喷嚏,咀嚼困难,口腔粘膜水肿,炎症或溃疡。第2期和第3期幼虫在胃壁及肠壁寄生时,引起这些部位水肿,炎症和溃疡,寄生多时,可堵塞这些部位,引起严重的疝痛。

3.3 抢夺营养

幼虫在体内大量吸食血液,造成贫血、消瘦。

3.4 毒素作用

由虫体分泌或排泄毒素,进一步加重患马的营养障碍。

马胃蝇幼虫在其整个寄生期间均有致病作用,但病的轻重与马匹的体质和幼虫的数量,以及虫体寄生部位有关。如果只有少数幼虫寄生在贲门部,马的体质好,则不出现症状。但是如果有多量幼虫(几百个至上千个)寄生在胃腺部,马的体质又差时,则出现严重的症状。初期,由于幼虫口前钩损伤齿龈、舌、咽喉粘膜而引起这些部位的水肿、炎症,甚至溃疡。病马表现咀嚼吞咽困难,咳嗽、流涎、打喷嚏,有时饮水从鼻孔流出。

幼虫移行到胃及十二指肠后,由于损伤胃肠粘膜,引起胃肠壁水肿、发炎和溃疡,常表现为慢性胃肠炎,出血性胃肠炎,最后使胃的运动和分泌机能障碍。幼虫吸血,加之虫体毒素作用,使动物出现以营养障碍为主的症状,如食欲减退、消化不良、贫血、消瘦、腹痛等,甚至逐渐衰竭死亡。

被幼虫叮着的部位呈火山口状,伴以周围组织的慢性炎症和嗜酸性细胞浸润,甚至造成胃穿孔和较大血管损伤(致死性出血)以及缺损组织继发细菌感染。有时幼虫堵塞幽门部和十二指肠。

兽胃蝇的幼虫在排出体外前,还要在直肠寄生一段时间,引起直肠充血、发炎,病马频频排粪或努责,又因幼虫刺激而发痒,患畜摩擦尾根,引起尾根损伤、发炎、尾根毛逆立。有时还出现兴奋或腹痛。

4 诊断

因为本病无特殊症状,许多症状又与消化系统疾病相类似,所以在诊断本病时,要详细了解和检查后再分析判断。

(1)既往病史,马是否从该病流行地区引进;

(2)马体被毛上有无胃蝇卵;

(3)夏秋季发现咀嚼、吞咽困难时,检查口腔、齿龈、舌、咽喉粘膜有无幼虫寄生;

(4)春季注意观察马粪中有无幼虫。发现尾毛逆立,频频排粪的马匹,详细检查肛门和直肠上有无幼虫寄生;

(5)必要时进行诊断性驱虫;

(6)尸体剖检时,可在胃、十二指肠等部位找到幼虫;也可用胃蝇幼虫无菌水浸液进行变态反应诊断。

5 治疗

主要防治措施是在秋冬季节驱杀马胃肠内寄生的幼虫。最好是在9月末~11月末各驱杀胃肠内寄生幼虫1次。

5.1 精制敌百虫

马、驴、骡,30~50 mg/kg体重,马、骡1次最高剂量为20 g,驴1次最高剂量为12 g。配成10%~20%水溶液,1次灌服,用药后4 h内禁饮,效果较好。

对口腔内或咽部内的幼虫,可涂擦5%敌百虫植物油(将敌百虫溶于加热的豆油或菜油中),每日1次。涂擦1~3次即可。也可用镊子摘除虫体。

5.2 伊维菌素或阿维菌素

按0.2mg/kg体重的剂量皮下注射或灌服。

5.3 二硫化碳

成马20 ml,2岁内幼驹9 ml,分早、中、晚3次给药,每次用1/3灌服。投药前2 h停喂,投药后不必投泻药。但最好停止使役3 d。本药能驱除全部幼虫。孕马、胃肠病马、虚弱马忌用。

5.4 甲苯

将患马绝食2~4 h后,按0.2~0.4 ml/kg体重灌服。

6 预防

(1)在本病严重流行的地区,每年秋冬2季可用兽用精制敌百虫,伊维菌素或阿维菌素进行预防性驱虫,这样既能保证马匹的健康、安全越冬度春,又能消灭未成熟的幼虫,达到消灭病原的目的。

(2)当幼虫移行于口腔或咽部内时,用5%敌百虫植物油喷涂于虫体的寄生部位,将虫体杀死。

(3)为了清除马毛上的虫卵,可重复用热醋洗刷,使幼虫提早脱离卵壳,并使卵上的粘胶物质溶解;也可以用浸泡纯酒精棉球点火烧燎被毛上的虫卵;也可用5%敌百虫植物油喷涂虫体寄生部位,可杀死幼虫及导致虫卵无法正常孵化而灭之。

(4)在有条件的情况下,可采取夜间放牧,以防成蝇侵袭产卵。

(5)在患马排出成熟幼虫的季节,应随时摘取附着在直肠粘膜上或肛门上的幼虫;撒放家禽啄食随马粪排出的幼虫;或以粪便堆积发酵、喷洒农药等方法消灭幼虫。