例谈在地理课堂实施“三生教育”

湖南省长沙市明德中学(410004) 刘正伟

三生教育包括生命教育、生存教育、生活教育。“三生教育”的理念就是要通过生命教育,帮助学生认识、珍惜、尊重、热爱生命,促进学生主动、健康、积极地发展生命,更好地实现生命的意义和价值;通过生存教育,帮助学生了解生存知识,掌握生存技能、提升生存意志,增强生存本领,掌握生存规律;通过生活教育,帮助学生获得生活常识,掌握生活技能,确立生活目标,获得生活体验,树立正确的生活观念。我们就是要通过教育的力量使受教育者树立正确的生命观、生存观和生活观。

那么,在地理教学中如何实施“三生教育”改革呢?本文仅以湘教版必修一第一章第四节《地球的结构》为例,对地理课堂教学实施三生课堂改革进行一个初探。

一、深入解读课程标准

课标要求地理课程要提供给学生与其生活和周围世界密切相关的地理知识,侧重基础性的地理知识和技能,增强学生的生存能力,用所学的地理知识,解释生活中的地理现象,运用所学课本知识解决生活中的实际问题,为学生的终身发展奠定基础。根据课标的要求,通过对本节教材的学习,高中课程标准要求学生:说出地球的圈层结构,概括各圈层的主要特点。通过对标准的解读,本条“标准”有显性和隐性两方面的要求。显性要求是从宏观上了解地球的结构及特点。隐性要求是了解自然环境的组成,这也是根本要求。本模块的主题是“自然环境及其对人类活动的影响”,在学习了有关“宇宙中的地球”之后,面临的一个基本问题就是“什么是自然环境”。“标准”以“宇宙环境—地球—自然环境”的认识思路,设计了在宏观了解地球圈层结构的基础上认识自然环境的组成,即在空间范围上把自然环境放在地球圈层结构中认识。从人地关系角度来看,本条“标准”的行为动词为“说出”(要求较低)、“概括”(要求较高),对于各圈层不要求展开深入了解,而应抓其主要特点及与人类活动关系密切的 内容。据此我制定了如下的三维目标:

(一)知识和技能

1.了解地球的圈层构造,从宏观上认识全球的整体面貌,形成地球系统观。

2.掌握地球内部圈层的划分依据和内部圈层的界限、厚度、物理性状等。

(二)过程与方法

1.通过读图训练,提高读图、析图能力,明确地震波和地球内部圈层的关系,地壳与岩石圈、软流层的位置关系等。

2.通过归纳、对比地球内部各层的特点及内部与外部圈层特点的差异,对学生进行综合归纳、分析对比等思维能力的培养与训练。

(三)情感态度与价值观

1.通过了解研究地球内部结构的方法,认识人类对未知事物所进行的探索实践,激发学生学科学、爱科学的兴趣及责任感。

2.认识事物之间是普遍联系的。地球外部各圈层之间的相互联系、相互制约,形成人类赖以生存的自然环境。人类活动首先应尊重自然规律,这样才能与自然协调发展。

为符合三生课堂的理念,在教材处理上我做了大胆设计,以学生已有的知识和生活经验为切入点,以学生获得生活常识、掌握生活技能、获得生活体验为目的,以教材为中心,设计学生感兴趣的生活素材以丰富多彩的形式展现给学生。从内容和形式上向外延伸,不再局限于教材,让学生在教师的引导下不仅掌握书本知识,更要让学生能运用知识解释生活当中的一些自然现象,使学生感受到地理与生活的联系,这样就拉近了书本和学生的距离,从而激发学生的学习兴趣和热情。

二、精心设计教学环节

1.运用生活经验进行新课导入

在新课导入上,以学生的生活经验为切入点。在刚上课时抛出这样一个问题:如何来确定我手中的这枚鸡蛋是熟鸡蛋还是生鸡蛋?由于对这个问题大家都有一定的生活经验,问题一经抛出,课堂马上就变得活跃起来,学生根据自己的生活经验和常识纷纷提出各种鉴定方法。这时,可以抛出另一个问题:我们能否把分辨生熟鸡蛋的方法来研究我们的地球内部情况吗?它是液态、是固态还是其他物质状态?(学生思考回答,老师适当提示:(1)最直接的办法就是钻穿地球,直接进入地球内部探究地下奥秘。假如地球的结构就像鸡蛋,有蛋黄、蛋清、蛋壳。但到目前为止,人类钻的最深的一口井——位于俄罗斯摩尔曼斯克州的科拉半岛上的科拉钻井(井深12262米),连蛋壳都还没有钻透,离地心还差得远。看样子这种办法仅凭目前的技术还不能达到目的;(2)我们可以发射探测器进去,通过探测器的观察和取样进行了解分析;(3)人工发射模拟地震波,通过接收反射回到地面的地震波来研究——引入到我们今天要讲的内容上来。)

2.创设活动情境,激发学生思考

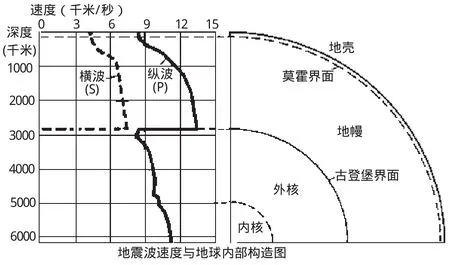

仔细观察教材25页图1—21地震波传播速度与地球内部圈层的关系图(见下图),引导学生学会看图:横坐标表示地震波的传播速度,纵坐标表示距离地表的深度,上面是地表,下面是地心。请大家根据曲线的变化思考如下问题:

问题1 虚线和实线分别代表什么地震波?判断的依据是什么?

问题2 根据地震波的特点,在距离地表33km深度,地震波波速发生了变化,试分析这说明了什么问题?这一深度的物质状态可能是什么?

问题3 在距离地表2900km深度,地震波波速又发生了什么变化?这说明了什么问题?这 一深度的物质状态又可能是什么?

问题4 除了在距离地表33km和2900km深度以外,你发现波速大约还在哪些深度发生了变化?发生了什么变化?这说明了什么问题?这些深度的物质状态可能是什么?(适当时候可以提示下学生:比如在大约在110km、650 km、1000 km、5150 km深度)

问题5 假设某次地震发生后,横波和纵波都传播到地面,人的感觉会不会有差异?请说明原因。站在陆地上的人与坐在船上的人,他们的感觉又会不会有差异?基于以上知识,假如你在家里或学校或公共场所遇到地震,你应该怎样选择避难所?如果是在船上,你又该怎么办?

随着学生的观察能力的提高,再用所学的地理知识去解释这些现象,探究生活中的地理问题,既可积累地理知识,让学生通过如此切身的问题感受到学地理的价值所在,更是培养学生探索意识和应用意识的最佳途径。

3.制定适合学生需要的学习任务

学生的学习任务,要切合他们的知识与能力准备,既不能过难过深而够不着,又不能由于缺乏挑战性、新颖性而使学生感到乏味。在本节课中,可以通过对地球外部圈层的自主学习,让同学们对地球的外部圈层结构有所了解;通过小组合作学习,根据教材内容及这节课的所学,归纳出各圈层的主要特征,并完成下表。

分层 底界深度(km) 物质形态组成物质温度压力密度地壳陆壳:全球:地幔 地核

另外也可以布置一个探究任务,可设计如下问题:

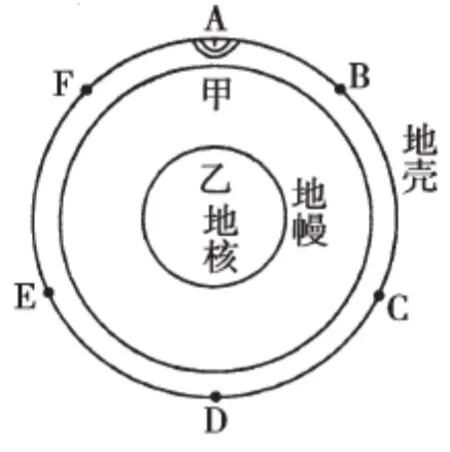

(1)图中甲、乙是地球内部的两个不连续面,其名称分别是甲____,乙______。

(2)当A地发生地震时,B、C、D、E、F五个观测点都测到了A地发生的地震波,B地测得地震震级为8.3级,E地测得的地震震级为________级。

(3)请在图中用斜线画出接收不到横波的区域。

4.精心布置课外探究作业,激发学生学习兴趣

地球内部的结构到底是一个什么样子,真是今天我们所学的这样吗?说实话,这些依然还只是科学家的猜测,为激发学生的学习兴趣和探究能力,可以布置几道课外探究题。同时也考虑到学生的个体差异,由学生自主选择,给每个学生展示特长、发展才能的机会。

层次一:软流层对自然地理环境有影响吗?有哪些影响?

层次二:目前科学家已经发现在地下2000米深的极端条件下,仍然存在大量靠 “吃”铁、镍、甲烷等“生活”的微生物。在地球内部是否也存在一个生态系统,甚至有高等智慧生命呢?

层次三:奥地利科学家莫霍洛维奇是怎样发现莫霍界面的?(任选其一)

……

三、及时进行思考与反思

新课标要求地理学习必须从注重地理结果转变为地理过程的学习,因而在学习活动中,通过探究挑战性、探索性和开放性的问题,通过自己探索,让学生明白一个问题是怎么解决的,一个结论是怎样推导出来的,以及这个结论是如何被应用的,使自己真正体验到进步,帮助学生认识自我,建立自信。本堂课首先从学生自己的生活体验入手,让学生去体验生活地理,使学生学会联系实际去思考问题、分析问题和解决问题。其次,通过对比分析地震波的特点,为学生选择避难场所提供科学依据,使其掌握生存技能、提升生存意志,增强生存本领,掌握生存规律。第三,通过合作学习,掌握各个圈层结构的特点。最后,通过布置几道富有挑战性和开放性的作业,让学生去探索,帮助学生去认识自我,建立自信。同时在教学过程当中,要注意对学生在课堂上的发言给予形成性评价,更加关注学生,激发学生的学习热情;要注意学生读图、析图能力的培养;加强自身处理课堂突发问题的应变能力;在课堂的高潮部分让学生形成正确的情感、态度和价值观。

本文仅以湘教版必修一第一章第四节《地球的结构》为例,来探讨地理教学过程中如何实施三生课堂改革,体现三生课堂理念。本着通过三生课堂教学改革建立高效课堂,让学生体会学习地理的兴趣和成功的喜悦,让学生在乐中学,在乐中探,让学生全身心地投入其中,让师生的参与、互动、协商成为教学不可分割的一部分。这样的课堂才使学生个性张扬、促进发展、体验成功;课堂才呈现出快乐、活力和生命价值。