贸易视角下经济增长和环境质量的内在机理研究——基于中国30个省市环境库兹涅茨曲线的面板数据分析

高 静,黄繁华

(南京大学 经济学院,南京 江苏 210093)

一、文献综述

可持续增长概念的提出使人们的视线从简单的经济增长转到了环境质量增长,更多的学者开始关注环境质量与经济增长之间的关系以及碳减排的问题,即通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段,尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗,减少温室气体排放,达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。中国过去多年高速的经济增长主要是依靠要素投入推动的,这种粗放型的经济增长方式以及特定的能源消耗带来了严重的环境问题。环境库兹涅茨曲线(Environmental Kuznets Curve,EKC)为环境问题的研究提供了一个理论框架(Grossman Krueger,1993),即经济增长与环境质量的轨迹可以用倒U型的EKC曲线表示,初期的经济增长会带来环境质量的恶化,到达一定程度后经济增长将带来环境质量的改善,即EKC曲线上存在一个拐点,在拐点之前人均GDP上升导致人均CO2排放上升,到达拐点时人均碳排放达到最大,之后随着人均GDP上升而下降,其实质是经济增长短期内能带来环境的恶化,长期带来的是环境的改善。尽管EKC曲线在很多发达国家得到了有效的验证(Selden &Song,1994;Galeottia & Lanza,2005),但在发展中国家并没有明显存在的痕迹。由于发展中国家各自的经济发展背景、发展阶段以及资源禀赋均有较大的差异,各国EKC曲线表现出的形式也不太一样(Agras &Chapman,1999;Richmond &Kaufmann,2006;Roca & Hntara,2001;Azomahou & Van,2006;He & Richard,2009)。Elif Akbostanc(2009)、Mouez Fodha(2010)、Muhammad Nasir(2011)利用面板数据与时间序列分别对土耳其、突尼斯、巴基斯坦等国的经济增长与环境质量之间进行实证研究,发现这几个发展中国家均不存在倒U型的EKC曲线。

关于贸易与环境的关系,学者们之间存在较大的分歧。积极的观点认为,通过国际贸易的溢出效应,发展中国家能更好地接受发达国家已经成熟的减排技术和成熟的环境标准与环境管理水平,因而具备一种“后来者的优势”(Grossman Krueger,1993)。当收入达到某个水平以后,贸易带来的结构和技术的综合效应将会超过规模效应,长期内贸易自由化将有利于环境质量的改善(Bhagw,1993);另外,发展中国家利用发达国家先进的环境管理方法和技术可能会经历更低更平的EKC曲线,使其从较低的人均GDP和较低的环境质量发展到收入和环境质量都较高的一点(Dasgupta et al.2002;Muhammad Nasir,2011);而EKC曲线的高度由一个国家技术的可获得性、经济的规模性、所用燃料的质量、主导产业的成长性、政治体系的民主性这五个因素决定(Irie et al,2000)。消极的观点认为,无论是短期还是长期,国际贸易引起的环境后果都是恶劣的,即倒U型的EKC曲线不存在(Elif Akbostanc,2009;Jie He,2010;Mouez Fodha,2010)。Tetsuya Tsurumi(2010)指出环境治理技术很大程度上决定了倒U型EKC曲线的存在。碳排放的消费排放属性令其不易被一国生产管理制度所约束而产生外部性,这种碳排放专有专利技术的不成熟也令其不易被扩散、转移和分散 (Yaguchi,2007),鉴于此发展中国家很难从自由贸易中取得所谓的“后来者优势”,而发达国家则能通过国际贸易以及FDI的方式将污染产业从碳排放制度严格的发达国家转移到碳排放制度松散的发展中国家,形成“碳泄漏”。而发展中国家则成为国际产业转移的牺牲品,变成所谓的“污染天堂”(Hiroyuki Taguchi,2009)。由此使得发展中国家本可以通过贸易溢出获得技术的“后发优势”转变成一种承接污染产业的“后发劣势”。本文针对中国30个省市和地区1990-2009年的面板数据进行EKC曲线的实证检验,发现中国从总体上来说的确存在倒U型的EKC曲线,东部地区也存在,而西部地区和东部地区均没有发现倒U型EKC曲线。

二、数据选取与描述

本文数据来自历年的《中国能源统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《新中国资料六十年汇编》。由于西藏能源数据全部缺失,因此将西藏从模型中剔除。

(一)人均GDP的计算与描述

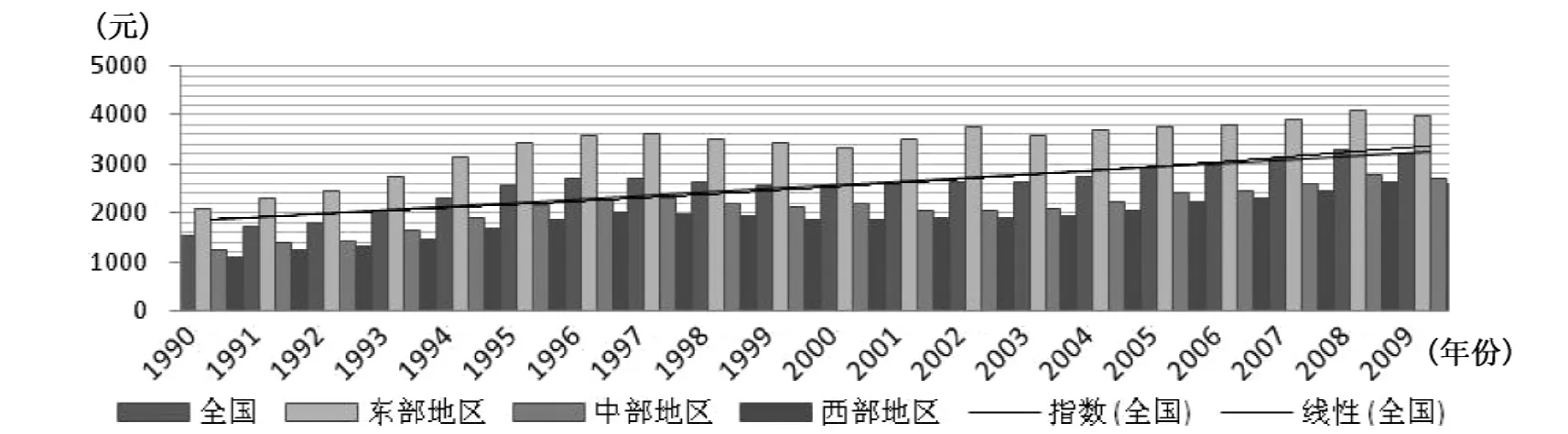

人均GDP的计算以1990年为价格基期,采取1990-2009年《中国统计年鉴》上的价格指数进行修正,因此本文中的GDP均指以1990年为基期的实际GDP,剔除了20年内通货膨胀的因素。从实际人均GDP的绝对数额来看,2009年东部达到3202元,远远超过了全国平均水平,最小的为西部,仅2585元(见图1);从实际人均GDP的增速来看,东部地区近年来有所下降,20年增速仅为3.34%,低于全国平均水平3.75%,而西部地区增速最大,达到4.34%。以具体省份为研究对象,我们发现2009年人均GDP最大的地区是上海,达到9168元,依次下来分别为北京、天津、辽宁、黑龙江、江苏、浙江,分别是9124元、6023元、5026元、3980元、3911元、3886元,实际人均GDP最低的几个省份是贵州、广西和西藏,分别为1695元、1755元、1992元。

图1 1990-2009年东、中、西部地区及全国实际人均GDP情况

(二)全国1995-2009年人均CO2的排放

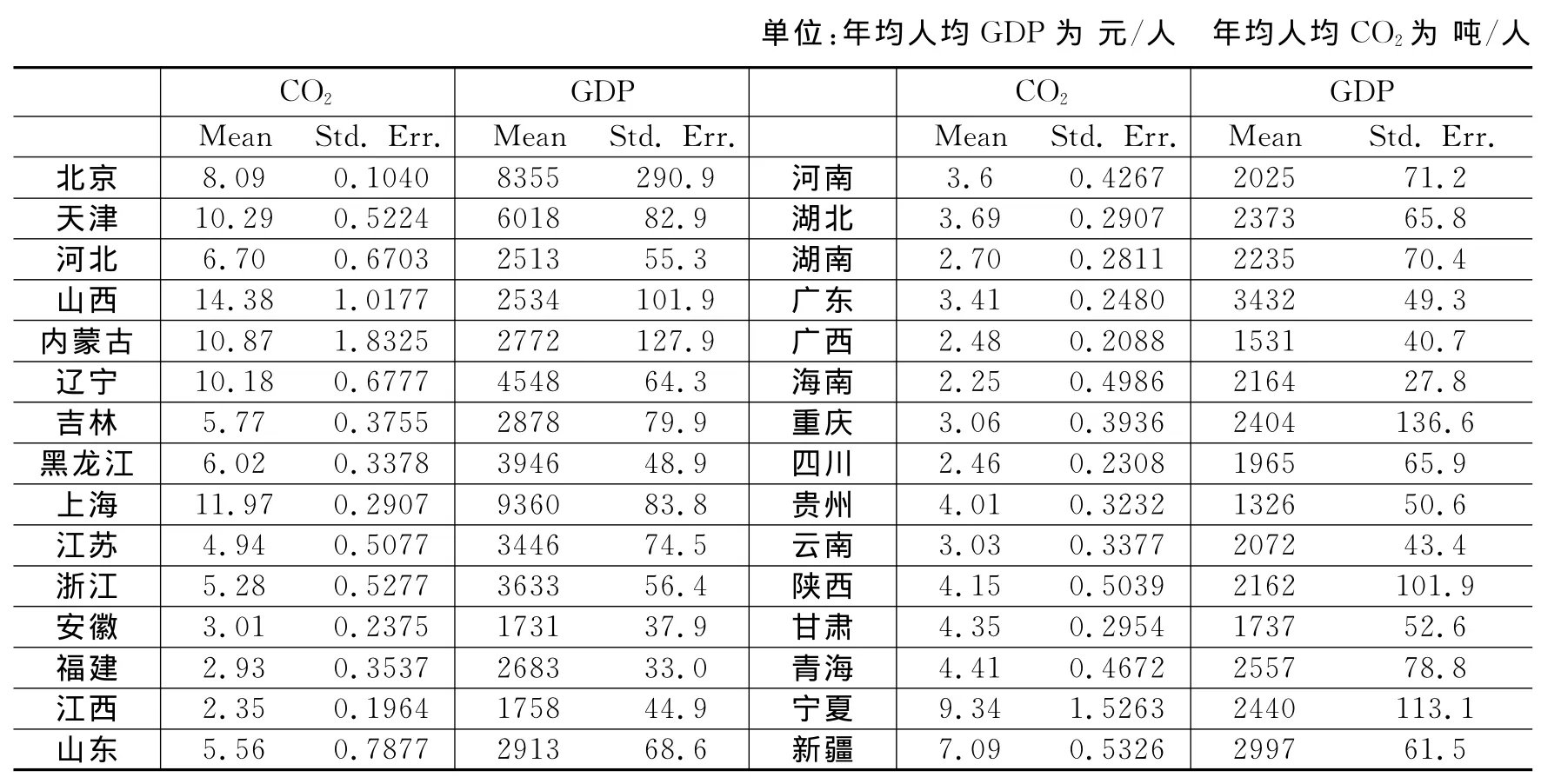

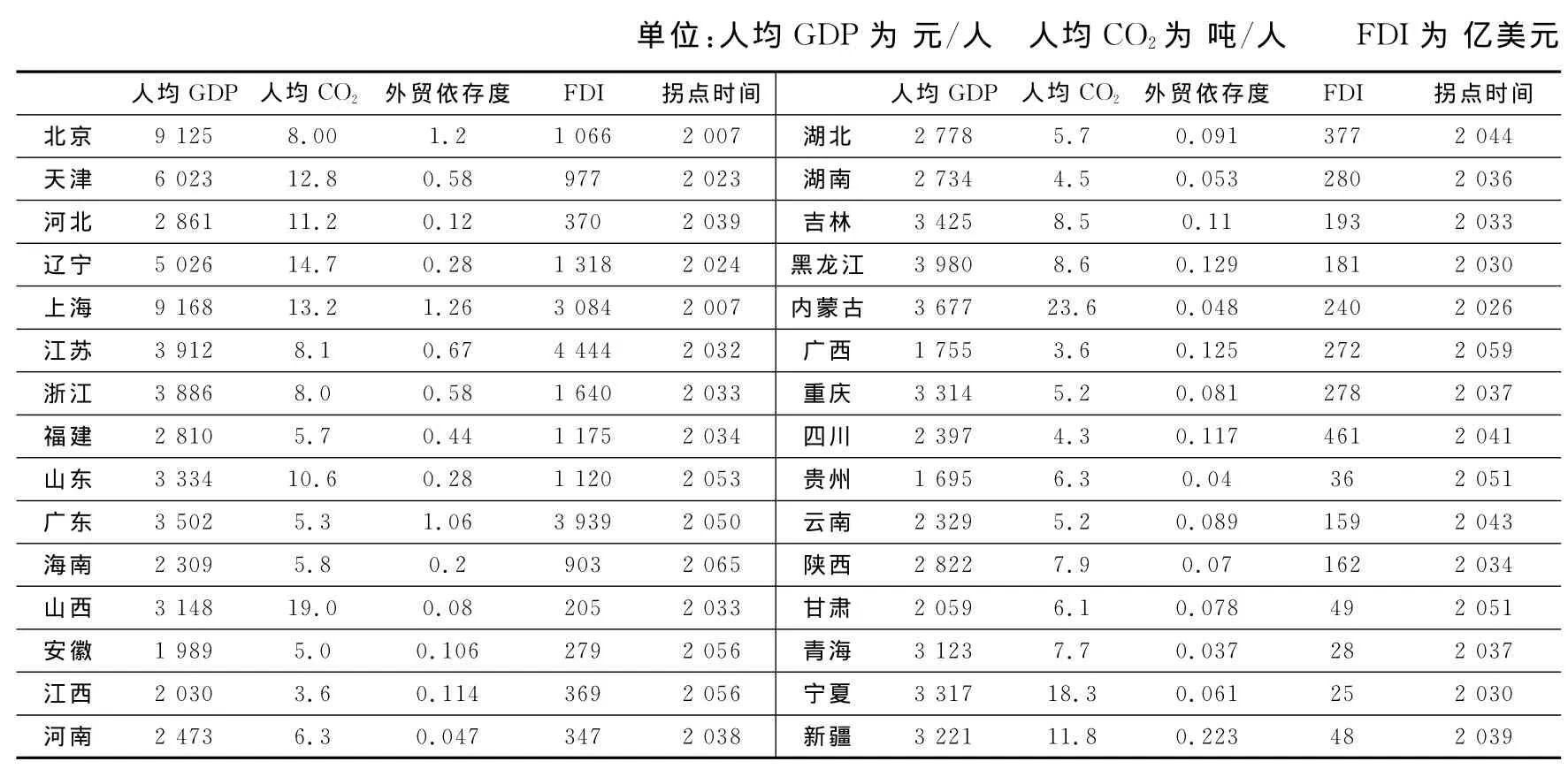

1995—2009年全国30个省市人均CO2排放几乎集中在1到6吨之间,人均GDP集中在1500-3000元之间。随着实际人均国民收入的上升,CO2排放量呈现出持续上升的趋势。以各个省进行具体分析,山西省实现的是一条低收入高排放的路径,在较低的人均GDP 2534元下,人均CO2排放量实现全国第一,达到14.38吨;上海、北京两地实现的是一条高收入高排放的经济增长路径,上海人均GDP为9360元,全国第一,同时人均CO2排放量也很高,为全国第二,达到11.97吨。经济发达的几个区域如浙江、江苏、广东均在一个GDP区域内(3000-4000元),但是以广东省的年均人均碳排放最低,年均3.41吨,这和广东省大力发展现代服务业和先进制造业双轮驱动的主体产业群道路不无关系。中部地区大部分省份均走低碳低增长的发展路径,如湖南、安徽、湖北、河南、江西无一例外地集中在2000-3000元的人均GDP水平内,人均CO2排放量集中在2到4吨之间(见表1)。

表1 1995-2009年30个省、市、自治区年均人均CO2排放量和年均人均实际GDP

我们再来看东部、中部与西部地区人均CO2的排放情况。如图2所示,东部地区由于国家政策的扶持以及优越的地理位置,吸引了大量的外资,成为外商制造业在华投资及全球产业结构转移的主要阵地。东部地区的高增长带来了高排放,人均CO2排放量遥遥领先,明显高于全国平均水平。值得注意的是,东部地区年均CO2排放的增速在全国排名最后,为4.34%,低于中部的4.42%、西部的7.9%以及全国5.6%的水平,且其上升趋势渐进缓和,这与东部地区发展现代服务业与先进制造业双轮驱动经济的政策密切相关,也反映出东部地区产业结构转型升级的趋势。

值得注意的是,随着西部大开发政策及配套措施的出台,以及东部地区劳动力成本增加,本地制造业和跨国公司制造业从东部地区向西部地区转移的迹象越发明显,西部人均CO2排放水平从1995年的2.89吨迅速上升到2009年的9.1吨,年均增速为7.94%,远远超过中东部和全国平均水平。

(三)中国对外开放程度指标的选择

笔者对贸易开放度指标选择有两个,一个是对外贸易依存度,另一个是FDI。本文对贸易依存度的指标用出口/国民生产总值来表示。从数据中可看出,东部进出口总额与全国进出口总额几乎持平,占到全国的91%,是维系中国贸易大国地位的命脉。中、西部进出口总额虽然和东部相比很小,但其增速很快,分别达到11%、10.25%,而东部仅仅稍高一点,为12.9%。东部地区的贸易依存度在0.296至0.512之间变化,平均为0.382,最高出现在2006年;中、西部地区贸易依存度分别在0.034-0.071及0.038-0.07之间变化。

另外,中国吸收FDI的区位特征某种程度上代表了其承接全球产业结构转移的趋势与方向。在改革开放初期东部沿海地区由于较多的外资优惠政策,如税收减免优惠,资源的优先分配,更多的经济自主权而实现了经济的领先腾飞。而随着1999年西部大开发,国家外资优惠政策开始逐渐偏向中西部地区。例如2008年两税合并使得过去外资享受的一些超国民待遇正逐步被取消,很多原来的外资优惠政策在东部地区已经失效,但在中西部地区依然保留。鉴于以上种种原因,东部外资增速正逐渐放缓,年增速为9.25%,低于全国平均水平9.52%。西部外资增速最快,达到11.16%,中部为9.59%。从外资总量上来看,东部地区引进外资占到全国FDI的82.4%,其中江苏省2009年全国排名第一,达到4443.9万美元,其次是上海,为3084.2万美元,而中东部地区加起来不到全国外资总额的20%。

三、模型建立

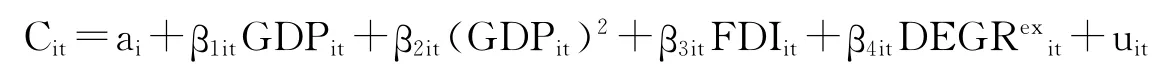

本文运用EKC模型对经济增长与环境质量之间的长期关系进行分析。其中EKC曲线的表达式为:代表污染的即期变化,是人均收入增长率的线性函数,g代表人均GDP增长率,代表到达拐点的收入y*的距离。文中引入外贸依存度(用出口额/国民生产总值、以及FDI作为解释变量),模型构造如下:

其中i=1,2,3,4,…,30,代表中国除西藏外的30个省、市、自治区,t=1,2,3,…,15,代表中国1995-2009年的时间段。Cit和GDPit分别代表中国第i省(直辖市)第t年的人均CO2排放量和实际人均GDP(以1990年为基期换算得来),openit代表第i省(直辖市)第t年的对外贸易依存度,用货物贸易的出口额/国民生产总值来表示。β1it、β2it、β3it分别代表第i省(直辖市)第t年人均GDP、人均GDP的平方以及外贸依存度的系数。若β1>0,β2<0,则为“倒U型”曲线;若β1<0,β2>0则为“正U型”曲线。对全国30个截面进行面板分析后,本文随后将中国东部、中部和西部地区分成三个独立的截面分别进行实证检验。

四、实证分析

本文选择数据具有15年的跨度,因此要考虑各面板序列的平稳性与协整关系。通过IPS、ADF、PP检验以及Perdroni和Kao检验后,我们得到各个序列存在协整关系的结论。通过对中国30个省、市、自治区(除西藏外)的面板数据分别进行OLS、固定效应(FE)以及随机效应(RE)分析,分别得到模型1、模型2、模型3,其中被解释变量为CO2,解释变量为GDP、GDP2、FDI、DEGRex。从模型3的F值来看,模型3以100%的概率通过检验,因此FE模型优于OLS模型。随后我们进行LR检验与Hausman检验对模型3与模型2进行筛选,两个检验方法均证明模型3优于模型2,因此FE模型优于RE模型,鉴于此以下文中所有的模型均采用FE进行分析(见表2)。

表2 中国30个省、市、自治区面板数据的环境库兹涅茨曲线的模型选择

为了比较固定效应模型(FE)下GDP、GDP2、FDI、DEGRex各个变量对人均CO2排放量的影响,我们构建模型4、模型5、模型6。比较六个模型我们得到以下结论:(1)六个模型均证明中国总体上存在倒U型的EKC曲线,得到拐点的时间大致相同;模型3的拟合程度最高,最具经济意义且最符合现实情况,因此笔者选择模型3的检验结果作为最优的实证结果;模型3的经验分析证明:中国在实际人均GDP为8780元时到达拐点,到达时间为2036年;外贸依存度每提高1%,CO2排放提高3.65%,这说明出口规模扩大对CO2的排放有着显著的正相关效应④;FDI对碳排放影响微弱,FDI每提高1%,人均CO2排放量仅提高0.00052%。(2)模型3、模型4与模型5的结果差异表明:如果只选择外贸依存度作为经济开放的指标不考虑FDI因素的话,外贸依存度每提高1%,人均CO2排放提高5%,相比模型3提高了1.35%;如果只选择FDI作为经济开放的指标不考虑出口因素的话,FDI每提高1%,人均CO2排放提高0.00094%,相比模型3提高了0.00042%,这个结果说明了外贸依存度(即出口规模)对人均CO2排放的影响更突出。(3)发达国家通过FDI的方式将本国高污染、高耗能、高排放量的制造产业转移到中国,再从中国进口这种高能耗、高排放量的产品,从两个途径导致了中国在开放经济下CO2排放激增。(4)FDI、外贸依存度对拐点的影响微弱。比较模型3与模型6的结果,两者拐点到达的时间分别在2036年与2035年,人均国民收入分别为8780元与8550元,几乎没有差别,这有可能是由于通过贸易和投资带动了发展中国家经济的高速增长与先进专利技术的获得,特别是治理污染以及减少碳排放的技术的获得,这种正效应抵消了碳排放增长的负效应,使得贸易下的EKC曲线经历更加平缓的路径,拐点到达的时间提前,这就是发展中国家的“后来者优势”。

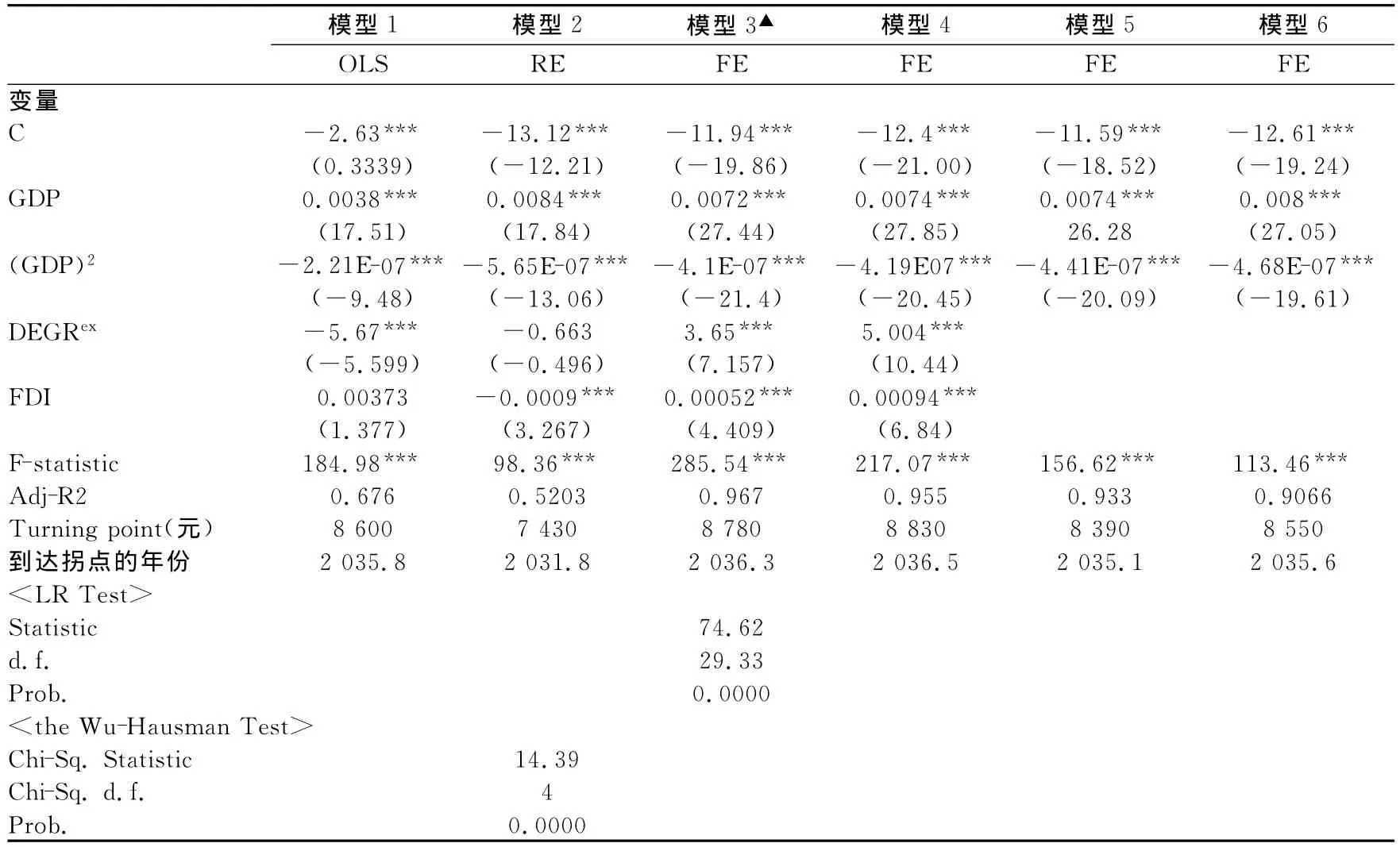

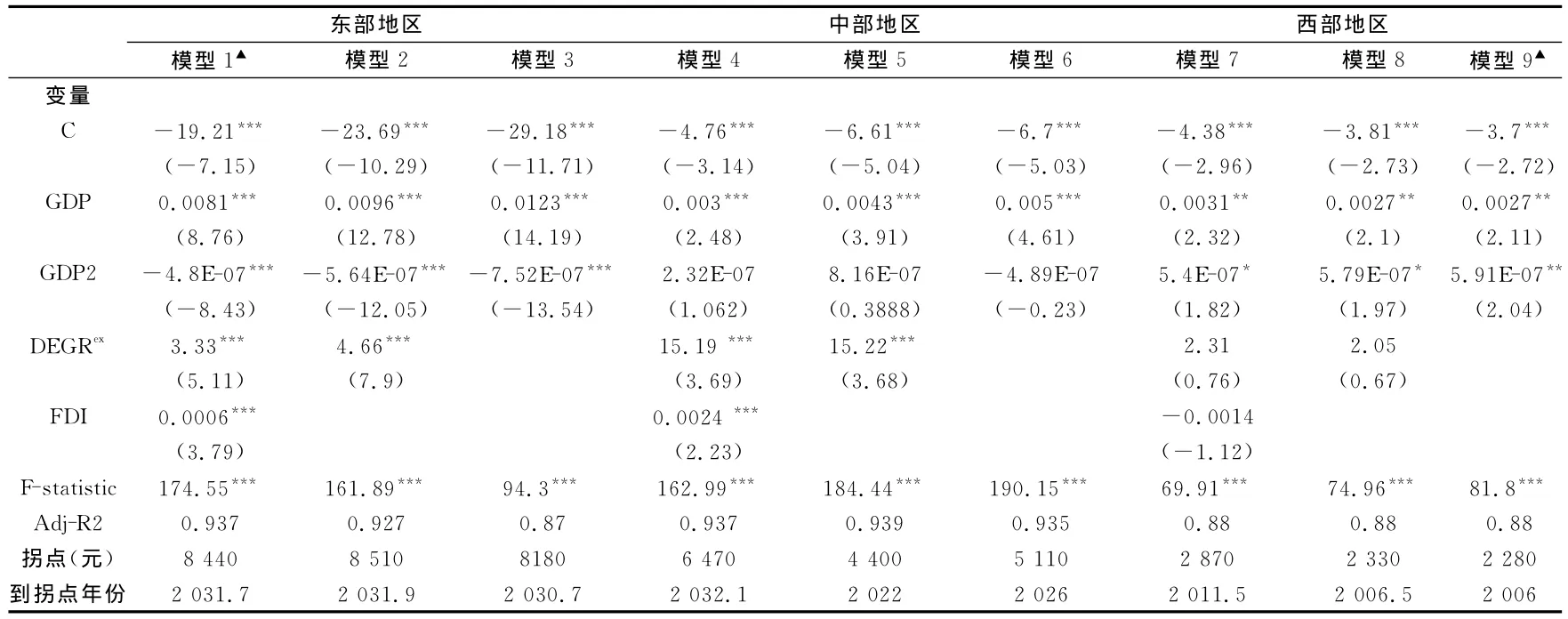

我们下一步将全国以及东部、中部、西部地区贸易与投资因素对EKC曲线的影响进行比较(均采用FE模型),对东、中、西部三个独立的截面各自进行实证研究。从表3的结果我们发现只有东部地区存在倒U型的EKC曲线,西部地区存在正U型的EKC曲线,中部地区不存在EKC曲线(中部地区各变量并没有全部通过统计性检验)。模型1为东部地区的最优模型,模型9为西部地区最优模型,中部地区不存在最优模型。由各个模型的检验结果表明:外贸依存度对中部CO2排放影响最大,东部居后,西部最小。外贸依存度每提高1%,中部地区人均CO2排放提高15%,东部地区提高3.33%,西部地区提高2.3%。这是因为近年来中部地区出口速度迅猛增加,出口结构非常单一且以能源型出口为主,这致使中部地区的人均CO2排放量与出口规模联系最为紧密。例如2010年中部六省(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南)出口规模比2009年增长50.8%,高出全国平均增幅7.7个百分点,在全国名列前茅。另外中部地区出口产品结构大多为高能耗、高污染品以及能源产品,如内蒙古的稀土,山西的焦炭和煤炭,湖北和河南的钢材、钢坯、铝材,这种高碳产业的出口造成的直接结果就是CO2排放量实现三级跳,如2009年内蒙古人均CO2排放量达到23.6吨,山西为19吨,分别位居全国第一位和第二位。

表3 东部、中部、西部地区环境库兹涅茨曲线的模型选择

对外贸易与投资能推动地区经济在相同的拐点年份达到更高的人均GDP水平。例如模型1考虑贸易与投资的影响从而使拐点到达时的人均GDP 8440元高于模型3(不考虑贸易与投资)中的8180元;同理,模型4中6470元高于模型6中的5110元,模型7中2870元高于模型9中的2280元。2009年东部地区人均GDP为3994元,按照修正后的东部地区人均GDP年增长率3.344%的增速来计算,东部地区到达拐点的时间为2031年,比全国拐点提前11年,拐点处人均GDP为8440元(模型1)。从具体省份来说,2009年只有北京、上海人均GDP超过拐点8440元,分别达到9125元和9168元;天津、辽宁均接近拐点,分别为6023元和5026元。中部地区由于不存在EKC曲线,因此模型4、5、6的拐点分析没有很大经济意义。模型9表明西部地区存在正U型的EKC曲线,2006年到达正U型EKU曲线的最低点,现处在U型曲线拐点的右边,随着人均GDP的增加,人均CO2排放单调递增。这是由于国家“西部大开发”政策的倾斜,国内外产业纷纷转向西部地区,使西部地区成为承接东部地区产业转移的主要阵地。工业化和城市化进程的加快令西部地区的CO2排放增长迅猛。

表4分析了2009年全国30个省、市、自治区的各项经济指标以及各自到达拐点的时间。拐点的计算以表2模型3中人均GDP 8780元为基准,分别计算开放环境下30个省市各自到达的时间。表4表明北京和上海已经达到拐点,特别是北京1995-2009年平均人均CO2排放增长率为-0.069%,已经呈现出明显的下降趋势。另外,东部地区到达拐点的时间比全国平均水平的2042年普遍要早。值得深思的是广东与山东两省,拐点到达时间分别为2050年与2053年,尤其是广东省,这与我们模型在设定之初所预料的有很大出入,其中原因值得进一步探讨。

表4 2009年中国30个省、市、自治区外贸依存度、FDI、人均GDP、人均CO2排放量情况一览表

五、结 论

贸易会导致“碳泄漏”。发达国家将高污染、高能耗及资源型行业转移到发展中国家,再从这些国家进口低附加值产品或半成品,这样虽然可以减少发达国家自己的排放量,实现他们单个的排放目标,但发展中国家及全球的碳排放总量却增加了。

从本文的实证结果可知,出口规模的扩大对我国CO2排放影响很大。中国靠高碳路径生产廉价产品极大的推动了中国经济的发展,但也给今后的低碳发展造成了很大的困难。由于碳排放不仅来自生产,同时也来自消费,来自消费的排放不易受制度与管理的约束而外部化,容易导致本应通过国际贸易所获取的“后来者优势”丧失。而发达国家自身严格的碳排放管理制度使它们的高污染产业不得不到海外环境规制较松的、环境成本较低的地区去寻求市场,形成了碳排放的“南—北”局面。发达国家污染产业向发展中国家转移很大程度上成为我国出口导向型经济增长的动力,而同时发达国家从我国进口大量的高碳产品也促使我国成为出口排污量第一大国。

尽管出口规模扩大,外贸依存度提高对中国碳排放影响巨大,但从我们的实证结果看来,对碳排放拐点的影响却微弱。这也是因为通过贸易与投资吸收国外的先进技术,获得了相对的“后来者优势”,发展中国家利用发达国家先进的环境管理方法和技术能够经历更低更平的EKC曲线,它们有可能从低水平的实际人均GDP和低质量的环境水平过渡到高水平的实际人均GDP和高质量的环境水平。这从表2、表3也反映出来,尽管不是很明显,但贸易和投资带来的后来者优势确实明显提高了拐点到达时的实际人均GDP。

[1]Pablo Mu~noz.Austria’s CO2responsibility and the carbon content of its international trade[J].Ecological Economics 69(2010)2003-2019.

[2]Jesper Munksgaard.CO2accounts for open economies:producer or consumer responsibility?[J].Energy Policy 29(2001)327-334.

[3]Mustafa H.Climate change policy,market structure,and carbon leakage[J].Journal of International Economics 65(2005)421-445

[4]Bin Su.Input-output analysis of CO2emissions embodied in trade:The effects of spatial aggregation[J].Ecological Economics 70(2010)10-18.

[5]Robert Costanza.Economic growth,carrying capacity,and the environment[J].Ecological Economics 15(1995)89-90.

[6]Sandra O.Archibald.Transition and sustainability:empirical analysis of environmental Kuznets Curve for water pollution in25countries in central and eastern Europe and the Commonwealth of independent states[J].environmental policy and governance Env.pol.gov.19,73-98(2009)

[7]Matthew A.Cole.Limit to growth,sustainable development and environmental Kuznets curves:an examination of the environmental impact of economic development[J].Sustainable Development Sust,1999,(7):87-97.

[8]Elif Akbostanc.The relationship between income and environment in Turkey:Is there an environmental Kuznets curve?[J].Energy Policy,2009,(37):861-867.

[9]袁富华.低碳经济约束下的中国潜在经济增长[J].经济研究,2010,(8).

[10]陆瑒.环境规制影响了污染密集型商品的贸易比较优势吗?[J].经济研究,2009,(4).

[11]张友国.经济发展方式变化对中国碳排放强度的影响[J].经济研究,2010,(4).

[12]袁富华.低碳经济约束下的中国潜在经济增长[J].经济研究,2010,(8).

[13]彭秀丽.陈伯福.新循环经济的“绿色效率”及其实现机制[J].湖南师范大学社会科学学报,2008,(1).