我国铁路运输发展建设的时空差异研究——基于“十一五”和“十二五”时期面板数据的分析

王慧英

(对外经济贸易大学 公共管理学院,北京 100029)

一、问题的提出

我国幅员辽阔,内陆深广,东西和南北跨度分别达5400公里和5200公里,各省会城市之间平均距离达1900公里左右,人口分布、产业布局和资源禀赋极不均衡的特点形成了高强度的中长距离客货流,使得铁路成为我国交通运输体系中承担中长距离运输的主力。

进入21世纪以来,在“十一五”和“十二五”时期,随着我国经济的高速发展和可持续发展战略的深入实施,铁路在我国交通运输中的地位日益突出。在“十一五”时期,我国政府把发展铁路运输放在了第一位,加大了对铁路建设的投入强度。特别是自2008年世界经济危机以来,我国把铁路建设作为拉动内需的重要手段,大规模建设铁路,其中高速铁路的建设尤为突出,铁路在这一时期迎来了大发展的机遇。

我国铁路发展正处在大规模建设阶段,分析这一时期我国铁路发展建设存在的时空差异有助于检讨和反思当前我国在加快铁路建设和发展过程中存在的问题,探寻和设计如何进一步加快铁路业发展建设的良策。本研究试图从我国铁路运输业发展的实际,分析我国铁路建设在时间和空间方面存在的问题,为深化我国铁路改革提供有用的借鉴,确保铁路持续、安全、稳定发展。

二、21世纪以来我国铁路运输的发展

我国在“十五”和“十一五”时期对交通运输发展侧重点不同。“十五”时期,国家把发展公路放在首位,加大了对公路建设的投入强度,使得公路运输能力发展迅速,高速公路里程明显增加,公路旅客和货物运输增长的比例明显高于铁路。“十一五”时期,我国政府把发展铁路运输放在了第一位,该时期全国铁路基本建设投资达1.98万亿元,是“十五”时期投资的6.3倍,而“十二五”时期铁路新建里程和投资规模将超过“十一五”时期,其中50%新建线路是高速铁路。

“十一五”时期,铁路为我国经济的发展提供了强大的运力支持。据2010年铁路统计公报显示,截止2010年底,客运量和货运量较2009年分别增长9.9%和9.3%,铁路营业里程已经达到9.1万公里,较2009年增加4986公里;其中,已经投入运营的高速铁路也已经达到8358公里,铁路运输对国民经济发展的支撑作用不断增强。2010年,全国铁路总换算周转量完成36406.31亿吨公里,比上年增加3288.25亿吨公里、增长9.9%,比“十五”期末增加9618.32亿吨公里、增长35.91%。预计到2011年底,高铁运营里程将新增4715公里,总里程将突破1.3万公里,初步形成覆盖面更广、效应更大的高铁网络。受益于高速铁路逐渐成网、客货逐步分线,2011年我国铁路旅客发送量将达到19亿人,同比增长13.1%;货物发送量39.7亿吨,同比增长9.7%。至2015年,我国铁路将形成客运专线、城际客运铁路和既有线提速线路相配套的3.2万公里的快速客运网络。随着高速客运专线的建成,既有线路将会有更多的能力用来开行货物列车,铁路货运供给能力将会显著提高。

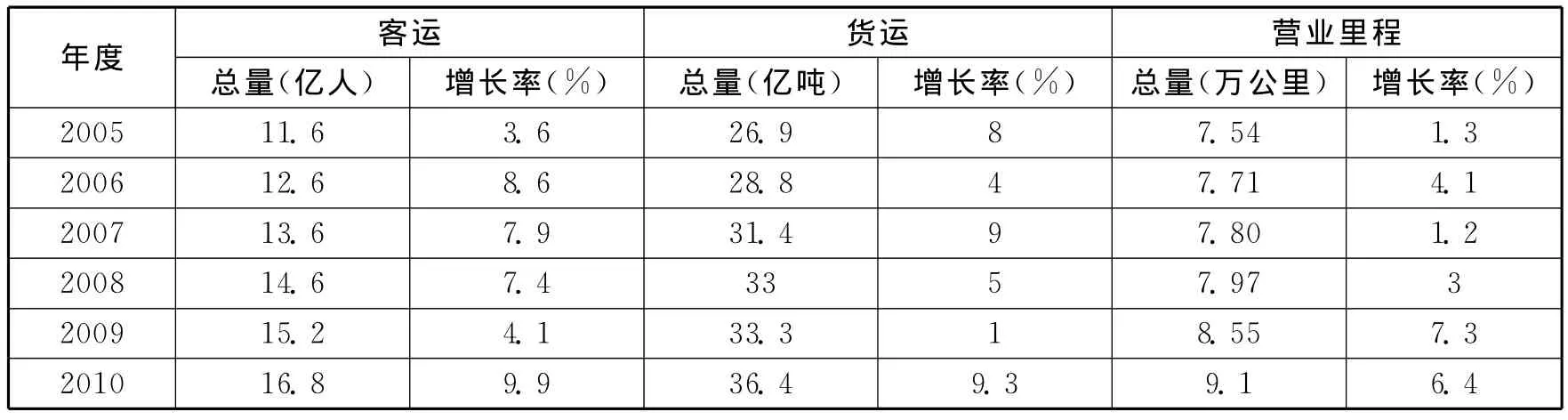

表1 “十一五”时期全国铁路货运能力统计表

(一)铁路货物运输运力的发展

1.铁路货运能力

现代交通运输业包括铁路、公路、水运、航空和管道五种基本的运输方式。鉴于铁路、公路运量在陆路运输方式中所占比例较大,且运输货物的类别有相似之处,故本文研究中主要将铁路与公路进行对比。在我国交通运输业的发展过程中,铁路的货运量增加平稳,而公路的货运量增加显著。2006-2009年期间,公路货运发送量和周转量的增长明显高于铁路。

我国铁路货运量所占市场份额远远低于公路的货运量市场份额,但在陆路交通运输体系中,铁路货运周转量所占市场份额曾是最高的。2007年我国铁路货运量仅占全国货运量的13.8%,公路货运量所占比例是铁路的5.2倍,而铁路货运周转量却占全国货运周转量的23.5%,是公路的2.1倍。但是,自2008年以来,铁路运输在我国交通运输体系中所占的比例下降,公路所占份额则稳步上升,特别是铁路的货运周转量在2007年后的3年里出现下滑,公路货运量所占的份额却激增,由2007年的11.8%激增到2009年的30.4%,出现这种转变的原因:一是,2008年在我国南方发生的严重的冰冻灾害,铁路运输受到恶劣天气的严重影响;二是,在运输距离上,高速公路的建设使得高速公路的运输越来越长距离化,分担了一部分货流量。2010年公路的货运量和货运周转量快速增长,分别比上年增长15.0%和16.7%,明显高于铁路。2010年高速公路货物平均运距213.58公里,其中跨省货物平均运距490.0公里,这充分说明在交通运输体系中铁路适合中长途运输的优势在减弱。“十一五”期间全国铁路客货运输能力的变化。

表2 “十一五”时期全国铁路客货运量变化

2.铁路货运能力不足

国民经济高速增长带动交通运输需求猛增,特别是铁路货运市场需求更加旺盛。由于我国铁路发展长期滞后,铁路适应市场的运力调剂空间有限,铁路运输最突出的矛盾仍然是运输能力紧张。全国日均货运装车需求为14万至16万车,而铁路只能满足其中的60%左右。

2003年到2007年,全国铁路营业里程年均增幅只有3.4%,全国铁路货物发送量每年增加2亿吨以上,年均增长8.7%,是铁路运量增长最快的时期,但是全国铁路货物发送量低于全国GDP增幅以及煤炭、电力以及建材等大宗物资运输需求的增幅。依据国际经验,当工业产值每增长1%、铁路货运量增长0.5%,即二者之比(弹性系数)为1∶0.5时,铁路运能供给比较适应国民经济发展的需求,但我国铁路货运缺口率1999年是40.46%,到2003年为35.74%,货运缺口仍然很大,满足不了国民经济发展的需求。2005年,煤炭产运系数为0.58,钢铁产运系数为0.42,表明接近一半的钢、煤无法通过铁路有效运出,铁路运输资源瓶颈突显。

虽然,公路运输在一定程度上可以替代铁路运输,从而弥补铁路运输的供需缺口。但是,由于我国煤炭、木材等资源空间分布严重不均衡、国土面积大等因素,又使得公路运输对铁路运输的替代作用相当有限。铁路具有适合长距离、大宗货物运输的优势,铁路作为我国煤炭运输的主要方式,铁路的煤炭运量占全国煤炭运输量的70%以上,占全国铁路货运的45%以上,铁路煤炭的运输周转量占铁路运输周转量的比重达到30%以上。2009年铁路货物平均运距为757公里,国家铁路货物运输平均运距为845公里;所运货物中,煤、焦炭、石油、钢铁、矿石、矿建材料的运输量占83.1%,其中煤的比重高达48%,所占比重分别比“十一五”时期初的2006年高出13.1%和15%。但目前,我国铁路运输能力不足,限制型铁路运输供给还没有从根本上改变,仍然不能够满足我国的煤炭运输需求。在每次客运高峰期铁路实行“压货保客”措施结束后,煤炭、粮食、化肥等重点物资运输需求相互“叠加”,铁路货运紧张在继客运紧张后会加剧。铁路运需矛盾仍然非常突出,全路每天的请车满足率仅为35%左右,运力非常紧张,部分去向的满足率更低。由于运输能力紧张,铁路只能集中主要运力,优先保证关系国计民生的重点物资运输,经常对电煤、粮食、棉花、石油和救灾物资等进行抢运。在保证重点物资运输的情况下,其他品类物资的运输空间越来越小。

(二)铁路旅客运输运力的发展

1.铁路客运能力

随着国民经济的快速发展,铁路客运自2006年至2010年铁路客运量连续突破1988年12.26亿人的历史最高水平。1990-2009年,旅客运输体系变化主要特点是公路运输得到了迅速的发展,在旅客运输体系中的地位显著上升;铁路运输在旅客运输体系中历年的增量基本稳定,没有显著增降。铁路的客运周转量(客运周转量=客运里程×客运人数)在1990年以来的发展趋势一直是上升的,铁路运输在中长途旅客运输中发挥了重要作用。

从20世纪90年代,铁路旅客周转量所占比重呈现持续下降的态势,1980年铁路旅客周转量所占比重为60.6%,2009年铁路旅客周转量所占比重减少到34.7%。铁路的客运周转量明显低于公路。

2.铁路客运季节性供给不足

铁路作为一种投资大、运量大,但不够灵活的运输方式,在交通运输体系中适合承担在时间上运量分布均衡的运输。但实际上,我国铁路运输需求在时间上、空间上是不均衡的。高峰期的日最高峰比高峰期日均客运量高100多万,比全年铁路日均客运量更高。目前铁路请车满足率仅为35%,铁路客车每天只能提供不足300万个席位,但目前日均输送旅客在410万人次以上。在春运、暑运、节假日等时段,“一票难求”的问题仍然十分突出。

我国铁路客运日常以公务客流为主,这部分客运量在时间分布上较为均衡。在每年暑运、“五一”、“十一”等节假日时段,旅游、探亲的客流大量聚集,这种短期客运的高峰日和日均的客运量与春运基本持平甚至更高,所以“买票难”的问题不仅仅出现在春运的高峰期。客运高峰日的旅客发送量明显高于全年的日均发送量,给运力并不充足的铁路客运带来巨大的压力,在一定程度上加剧了铁路运输供给不足。2005-2008年春运、“五一”和“十一”最高峰日客运发送量明显高于铁路全年的日均发送量。

表3 历年铁路客运高峰期旅客发送量 单位:万人

30年前,铁路几乎承担了100%的春运需求,而今天随着公路和航空的发展,铁路在春运等客运高峰期的市场份额远远低于公路。2009年春运铁路完成的客运量为1.92亿,而公路在春运高峰期的客运量为21.1亿,是铁路春运客运量的11倍。铁路客运季节性供给不足的事实决定了,在铁路客运能力的建设过程中不适于以满足高峰期客运量的需求为目标,否则会导致铁路运输资源上的闲置和浪费。发展综合交通运输体系,不同运输方式的协调配合,充分发挥各种运能的优势,促进其他运输方式分担一部分铁路客运高峰的运量,发展和谐运输,将是我国交通运输业发展的必然趋势。

三、当前我国铁路线路建设和运力发展的空间差异

(一)铁路线路空间分布上的差异

1.铁路线路在三大地带的分布

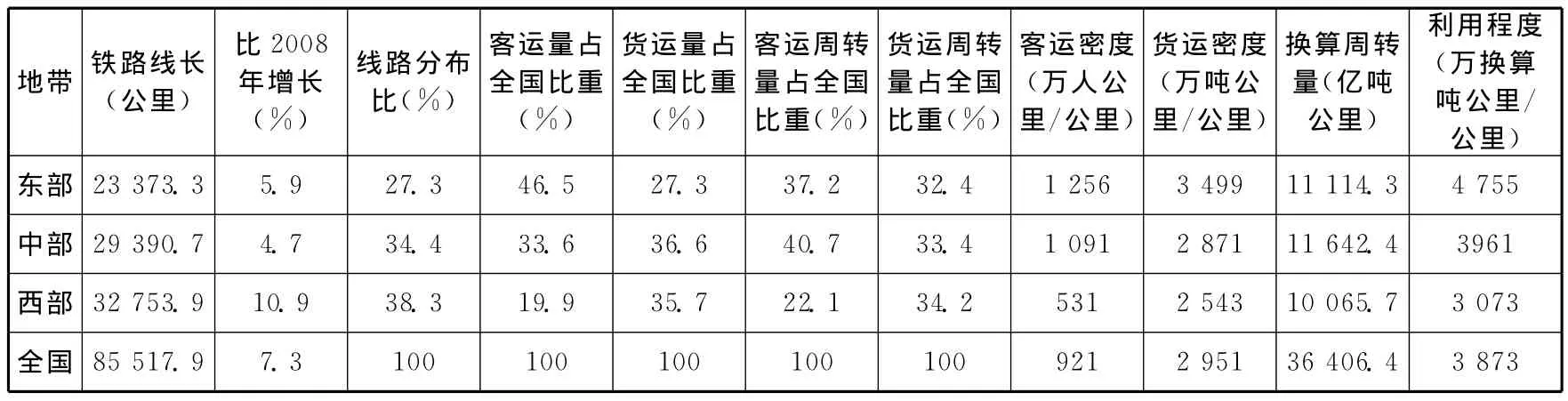

近些年我国大力投资铁路建设,铁路网已初具规模,路网布局也有所改善,中部和西部铁路里程增长迅速,但铁路线路的空间分布并不均衡。在这里,为了数据整理的方便,把辽宁划到东部,把吉林和黑龙江划到中部。西部地区包括的省级行政区共12个,分别是四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古;中部地区有8个省级行政区,分别是山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南;东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11个省(市)。按照这个地带划分方法,三大地带的铁路分布呈现西部铁路里程最长,中部次之,东部铁路运输线路长度和分布比例最低,但东部的客、货运密度在三个地带中都是最高的,见表4。

表4 2009年三大地带铁路线路分布与利用程度表

2.三大地带铁路线路利用程度

由于东、中、西部铁路正线延展长度的数据难以获得,故选取东、中、西部铁路线路的分布比进行分析。得出的结论是:东部铁路虽然运输线路长度和分布比例最低,但利用程度最高;中部次之,西部利用程度最低。

以运输密度和利用程度两个指标对三大地带的铁路运力进行分析,2009年西部铁路营业里程已达3.3万公里,占全国铁路营业里程的38.3%,与2007年相比,西部的线路分布比增长最快,但利用程度明显低于东部和中部。由表4可见,东部铁路虽然运输线路长度最低,但是,东部区域2009年的铁路货运密度3499万吨公里/公里,客运密度1256万人公里/公里,利用程度4755万换算吨公里/公里。东部地带铁路具有路网覆盖较广、重点物资及沿海港口集疏运量大、客运需求旺盛、铁路负荷强度高等特点,东部的客、货运密度在三个地带中最高,利用程度也最高;中部次之,中部地区铁路网较为发达,但由于要承担大量的客货流,承担全国铁路40.7%的旅客周转量和33.4%的货运周转量,而西部线路虽然在三个地带中线路长度最长,但西部地区路网薄弱,利用程度最低。目前,西南地区北、东、南三条对外通道中,大多为单线铁路,多为20世纪50-60年代建设,技术标准低,运输能力小。

3.复线铁路分布的空间差异

我国现有复线铁路的分布,在网络上主要集中于三个方向:一为以北京为中心的京沈、京九、京沪、京广、京承等线。二为北方的东西向以运输煤炭为主的大干线——大秦线、石太和石德线、陇海线、侯月线、兰新线、北同蒲线、胶济线。三为东北区的哈大线、沈丹线、沈山线、哈佳线、滨洲线东段(喇嘛甸以东)、滨绥线西段(牡丹江以西)。2009年,我国铁路复线营业里程3.3万公里,比2008年增长了15%;复线率为38.8%,比2008年增长了2.6%。全国电气化线路营业里程为3.6万公里,电气化率为41.7%,比2008年增长了7.1%。

我国营业里程100公里以上的线路在地域分布上复线率高低相差很大,依次为:(1)复线率最高的是济南路局、甘肃(兰州局)、郑州路局管内的豫鄂陕鲁,复线占营业里程的比率达65%-78%。(2)复线率较高的是北京、上海、呼和浩特路局管界的京津冀沪蒙,达40%-59%。(3)复线率中等水平的有东北区(沈阳、哈尔滨二路局)、新疆(乌鲁木齐局)、江西、广西(南宁局)、西藏,达20%-33%。(4)复线率很低的是其余西部地带的各省区,低于20%。由此可见,我国复线铁路的建设和分布特点:一是为满足我国大宗煤炭跨地域长距离运输的需求,特别是以山西为主体的能源基地对外运输干线都已建设了复线。二是产业和城市集聚密度高的线路区段,因客货流量大也逐步建设了复线。

(二)铁路货运的空间差异

21世纪以来,由于国家区域发展政策由地区倾斜政策向地区协调发展政策的演变,拉动了内陆地区的跨地域的运输联系,东、中、西内部省际间的货运量占各自区域内部货运量的比例在下降,而三大地带间的运输联系明显增强。在我国货物运输中,中部货流量规模最大,中部货运量所占比重最高,西部次之,东部最低;西部货运周转量所占比重最高,中部次之,东部最低。三大地带货运量和货运周转量的比重分布格局反映出西部产生的货物运输的距离在三大地带中是最长的(货运周转量是各段货运量与相应运距的乘积)。这一方面体现了,我国区域经济发展和资源、原材料分布不平衡,决定了铁路成为不同区域间大运量、长运距货物运输的首选运输方式;同时也体现了,由于不同地区经济发展的阶段和水平不同,各种交通运输发展的水平也存在差异。东部经济发展过程中产生的货物运输规模应该很大,该区域交通运输的发展程度相对较高,便捷的高速公路和沿海的港口可以分担货物运输的需求,使得规模巨大的货物运输可以不完全依赖于铁路完成。因此,为保证能够提供充足的铁路运输服务,在加强中部、西部铁路建设的同时,还要合理组织安排我国东部区域内不同运输方式的运营,充分发挥不同运输方式的优势和运能。

从货物流向上看,中西部与东部的运输联系均有所增强。2007年,东部集中了61.8%的货流,而这些货流中的53%是在东部与中部之间完成的,这部分货流在中部货流中的比重达58.3%,这表明近几年东部与中部的联系大大加强,向东联系是中部地带的主要联系方向。西部地区由于深处内陆,区域内部的运输联系相对较强,2007年西部内部货流占西部货流的44.8%,东西部货流占西部货流的35%,虽然西部和东部的区际联系强度还不够高,但总趋势不断增强。西部与东部的货流占西部货流的比重由2005年的34.5%上升到2007年的35%,这表明西部与东部的联系加强了。所以应加强东中部、东西部地带间和西部内部的铁路建设。

(三)铁路客运的空间差异

1.三大地带铁路客运差异

目前我国铁路客运量的分布与长期以来我国经济发展水平及人口的分布趋势相同,即东部客运量最高,中部次之,西部最低。但我国铁路旅客周转量的分布并没有依经济发展水平呈从东至西依次递减的格局,而是中部地带最高,东部地带次之,西部地带最低的格局,中部旅客运输的运距远远超过了东部。

我国铁路客运主要集中在京广、京沪、京哈、沪杭-浙赣、陇海和京九线,这些主要干线是我国铁路运输网络的主体,是跨区域人流和物流的最主要通道,在京沪、京广、京哈、陇海四大综合运输通道中,铁路承担的货运比重基本都达到了80%以上,客运比重基本在50%左右。六大干线长度约1万公里,占我国铁路线路运营里程13.8%,却承担着我国铁路客运量和旅客周转量的50%左右,其客流密度是全国平均客流密度的3倍多。这些主要干线沿途经过的都是人口密集、经济较为发达、产业聚集的省会和重要城市,客运发送总量占主要线路客运发送总量的70%以上;旅客周转量也主要集中在这六大干线,周转量占主要线路旅客周转量比例超过70%。

2.不同运距的铁路旅客发送量

虽然铁路旅客平均运距持续增长,由2001年的453公里增长到2009年的517公里,但大部分铁路客运量的运程在500公里以下,中短途旅客成为铁路客运量的主要部分。2005年铁路客运量构成中,运程在200公里以下的占42.8%,运程在201-500公里的占20.8%,运程在500公里以下的高达63.6%,运程在200-500公里范围内铁路与公路客运所占比例接近。

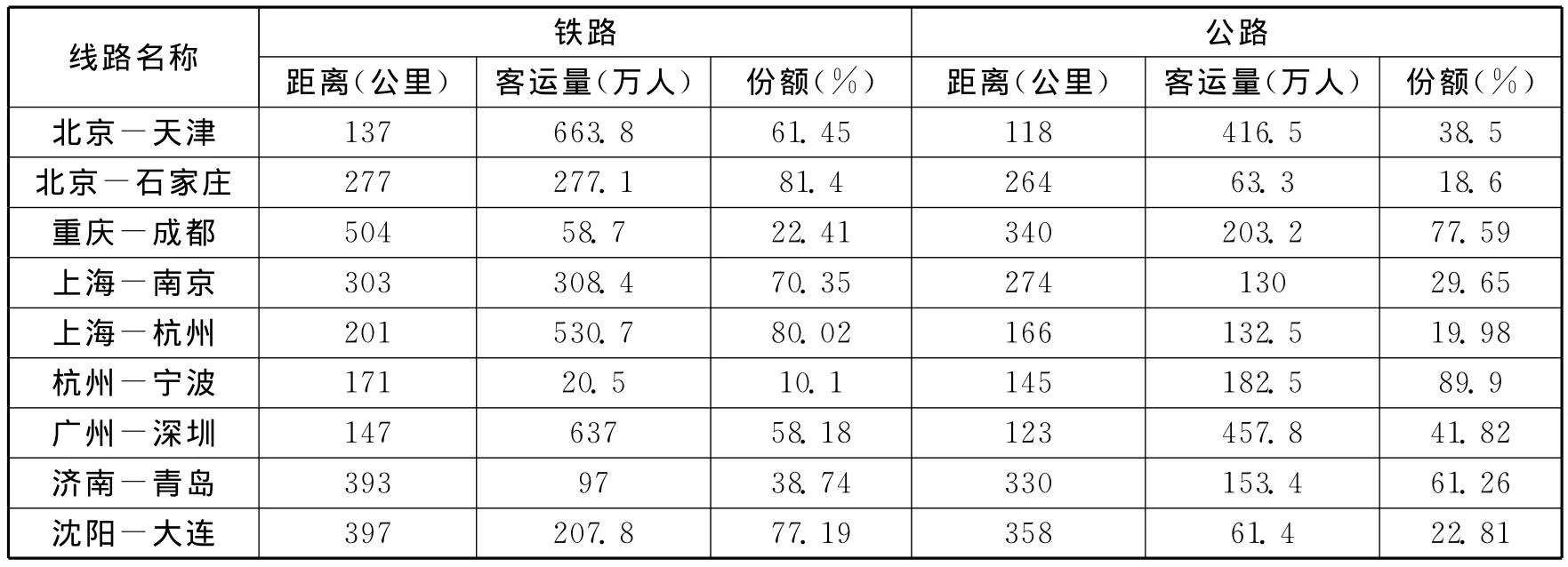

在中短途城际铁路中,除了一部分铁路里程比公路里程延长较多的线路以外,铁路也承担着较大份额的旅客运输量(见表5)。大部分城际之间的客流中铁路的市场份额普遍达到了60%-80%。在距离较短的城际通道中,铁路也承担着较大份额的旅客运输量。

我国城际高速铁路加快建设进程的同时,高速公路运输越来越长距离化,2009年高速公路旅客平均行程99.24公里,其中跨省平均行程290.0公里,这势必会加剧城际高速铁路和高速公路对中短途客运市场的激烈竞争。

表5 2000年部分城市铁路与公路直达客运量及份额

对中长途客运而言,运输市场主要是民航和铁路的竞争,公路对铁路客运的影响不大。高速铁路的迅速发展将对民航业造成巨大冲击,导致高速铁路和民航业的竞争日益明显。据统计,上海-武汉高铁开通后,武汉至上海的航班大幅减少,南航这条航线上的周承运量锐减30%;北京-太原动车开通后,南航的周承运量更是骤降60%。高速铁路对航空公司国内航线的影响已经有所体现,将来随着高速铁路的进一步建设,这种影响必然会加大。

四、结 论

本文从铁路线路、铁路客运和货运运力方面,对我国“十一五”和“十二五”时期的铁路建设和发展的时空差异进行分析。研究得出,在时间上,近10年,在我国加快交通运输建设的过程中,铁路货运和客运量平稳增长,但是,在陆路交通方式中,由于近些年国家对交通运输发展政策的调整,公路和航空运输得到迅速发展。公路的客运和货运能力明显提高,铁路线路建设、运输量的增长明显低于公路。由于铁路运输需求在时间和空间上分布的不均衡,铁路客运在时间上忙闲不均、高峰期客运量明显高于全年日均发送量,“压货保客”的内部调节方式使得铁路货运能力更加不足。

在空间上,由于受数据可得性的限制,本文仅从三大地带、跨区域的主要干线方面分析铁路线路和运力方面的特点。铁路线路分布按照东、中、西的顺序依次递减,线路利用程度却是依次递增的。存在的问题是,高速公路客运长距离化与城际铁路高速客运的矛盾突显,市场竞争加剧。因此,在加强跨区域的铁路线路建设的同时,优化运力资源,发展和谐运输,对全国各种运输方式进行统筹安排,合理配置,充分发挥铁路适合长距离运输的优势,形成竞争合作的良好关系,促进其他运输方式分担一部分铁路客运高峰的运量,既缓解每年运输高峰期运力紧张的压力,又做到运输资源的合理利用,避免过度建设造成的不必要的浪费。

[1]于良春,彭恒文.中国铁路运输供需缺口及相关产业组织政策分析[J].中国工业经济,2005,(4).

[2]中国投资咨询网.铁路提速,客货分线必然趋势,http://www.dragonraja.com.cn,2007-4-23[EB/OL].

[3]王智.我国铁路旅客定位及发展对策[J].综合运输,2008,(11).

[4]刘殿胜.铁路客运量分析探讨[J].中国铁路,2008,(9).

[5]中华人民共和国铁道部,2010年铁道统计公报[R].