政府整体绩效评价视域的深圳:地位与方向

郑方辉,喻锋

(华南理工大学公共管理学院,广东广州510640)

政府整体绩效评价视域的深圳:地位与方向

郑方辉,喻锋

(华南理工大学公共管理学院,广东广州510640)

30年来,深圳的一举一动充当了中国社会经济发展的“晴雨表”,甚至上升为政治性的价值符号。从政府绩效评价的视角来看,“三十而立”的深圳,社会经济发展居全国前列,但为不可复制的范本;特殊政策与地缘优势边际效应趋于为零;社会经济问题与全国相近相类,部分矛盾更为尖锐。发展的路向和动力源自政府管理的变革,民主导向下的政治体制改革与创新是绕不开的路径。

政府整体绩效评价;地位与问题;深圳;公众满意度

某种程度上说,中国的改革开放始于深圳。基于特殊的文化与国情,自上世纪80年代以来,对于深圳发展历程的审视和总结,时常成为改革开放的风向标。30年来,学术界亦有过数次大讨论,如果说之前的争论或多或少充斥浓烈的意识形态,那么,如今“三十而立”的深圳,发展所面对的境况已今非昔比,发展所面对的问题均为“硬问题”。在人均GDP率先过万美元(2008),社会步入“中等发展阶段”,改革开放特殊政策的“边际效用”趋于为零等背景下,深圳发展的路向和动力何在?学术界主流的态度是“政治体制改革创新”[1]。如此,民主与政府管理的变革是绕不开的话题。

自2007年开始,基于独立第三方立场及公众满意度导向,我们以“促进经济发展,维护社会公正,保护生态环境,节约政府成本,实现公众满意”为领域层,对广东省市、县两级地方政府整体绩效进行评价。“毋庸置疑,任何领域的发展都离不开政府进步的影响,而发展中的不足也大多能从政府缺失中找到缘由。以政府绩效来看待及评判发展有着现实意义,它为政府的理想职能、政府竞争的方向、政府变革等抽象议题增添了具体的民间标准。这是比排行榜更核心的价值,显示了社会力量对好政府的期待。”[2]本文利用四年的评价结果,试图对深圳的地位和问题做出讨论。

一、深圳30年:理论之争与现实处境

历经“十年浩劫”,上世纪80年代初,深圳率先“改革开放”无疑为中国现代史的里程碑事件。由于一开始即定位于全国的“试验区”和“排头兵”,在以经济建设为中心的战略转型中,深圳的一举一动充当了中国社会经济发展的“晴雨表”,甚至上升为政治性的价值符号。30年来,围绕着意识形态、发展定位、政策措施,有关“深圳之争”此起彼伏。但从趋势来看,无论是意识形态价值理性,还是工具理性,每一次争论均促成不同程度的思想嬗变和解放。

(一)上世纪80年代初:“建”与“不建”之争

中国经济特区设立的原动力远不止于区域和地方经济的发展,而是作为计划经济向“有计划的商品经济”、封闭向有限开放转型的突破口。深圳以其毗邻港澳的地缘优势充当“第一块试验田”。衔接“国民经济到了崩溃的边缘”的文革十年,党和国家的合法性受到前所未有的挑战,“不改革开放死路一条”[3]。但以当时的时代背景与意识形态,作为商品经济的经济特区与传统的价值与逻辑相对立,亦有悖于经典著作中的社会主义指向。同时,以极左的视野,经济特区必然演变为“政治特区”,即资本主义的特区,这是万万不可以接受的。“辛辛苦苦三十年,一夜回到解放前”是当时反对设立经济特区的“强有力证据”。“建”与“不建”特区的争论首先浮出水面。只是在改革开放的大背景下,基于意识形态的价值理性不变,经济特区承担工具理性变革的使命已成为高层的既定决策,这一争论主要局限于所谓的学术之争。不过实际操作上仍存在不可调和的障碍,如《广东省经济特区条例》中,有关资本、土地和管理等方面的变革虽局限于工具理性,但与长期以来公认的社会主义、计划经济、按劳分配等价值理念相冲突。1984年初,邓小平视察深圳,并题词:“建立经济特区的政策是正确的”,不仅从表面上平息了“建”与“不建”的争论,而且预示着工具理性将成为经济特区意识形态嬗变的方向。因为面对贫穷,发展经济才是中国最大的政治,也是最大的政治符号与主流价值。

(二)上世纪90年代初:姓“社”与姓“资”之争

上世纪80年代末90年代初,国内政治风波、国际苏东剧变之后,意识形态的价值理性再次超越工具理性,深圳又被推到争论的风口浪尖上。争论的焦点是经济特区姓“社”还是姓“资”,实质上就是第一次争论的延续,并置于全国性的意识形态之争的大背景之中。历经十多年改革开放,中国经济建设取得了举世瞩目的成就,深圳初具雏形,工具理性的作用已充分凸现,但与此同时积聚的多种矛盾亦日趋尖锐,这些问题与矛盾是改革开放所致,或者是政治、文化等体制改革严重滞后所致成为争论的主线。1992年,邓小平“南巡”讲话具有标杆意义,所引发的第二次思想解放为深圳发展注入了强心剂。以他提出的社会主义本质论和“三个有利于”成为改革开放政策和经济特区实践的合法性依据,亦为这场论证画上了一个阶段性的句号[4]。

(三)新世纪初:“谁抛弃了深圳”之争

本世纪初,经过20年建设,深圳已成为一座现代化的大都市,“深圳速度”和“深圳经验”被视为中国改革开放的标志。但随着上海浦东的开放,国内改革开放的格局事实上必然重构,深圳的特殊政策效应必然递减。未来发展何去何从成为社会关注的焦点。有别于“是与否”、“社与资”的判断,缘于2002年的一篇《深圳,你被谁抛弃?》的长文,引发了新一轮针对深圳特区之“特”的大讨论。从法理上,有学者质疑特区享有超越法律的“经济特权”,虽一隅发展,但却造成了更多的不平衡[5]。也有人响应:深圳的经济快速发展主要得益于政策倾斜和优惠,并没有建立起真正完善的市场经济。主要表现为:国有经济改革迟缓,政府和企业阶层改革动力减弱;政府体制无大突破,管理效率低落;治安环境日趋恶劣,城市环境捉襟见肘;城市精神空洞虚化,等等,甚至被媒体评论为“二十岁的身体六十岁的心脏”①。这一讨论虽设定学术边界,但却关系到特区及深圳的“存否”。背后反映了不同利益主体的祈求,以及日趋失衡的区域发展背景下,各方对中央政策的新角力。争论从“主义”转向“问题”,从价值理性之争转向工具理性,留下的问题是严峻与深刻的:在优惠政策被弱化及全国均衡发展的新的导向下,深圳的路在何方?

(四)深圳的现实处境

不可否认,30年来,深圳已渐进式地完成了由“计划”向“市场”的经济体制转型,2009年以来,更试图在政治体制和地方政府管理创新方面有所突破,先是综合配套改革方案获批,行政管理体制改革列首位;同时在省级以下政府中,率先启动大部门制改革;之后公务员分类改革全面展开,事业单位改革、人口与社会组织管理体制改革、城市综合保障体系改革等也都先后浮出水面。但总体上,政治体制改革明显滞后,地方政府管理创新无大突破。概括来说,深圳的现实处境表现在以下3个方面:

一是社会经济发展居全国前列,但为不可复制的范本。深圳作为中国大陆的一线城市,已成为全国重要的经济中心区域、探索科学发展模式与深化改革的试验区、扩大对外开放的重要国际门户。与此同时,“社会”发展日趋成熟。如社会分层与群体分化复杂,结构刚性显现;公民权益意识增强,利益诉求与博弈增多,亟需社会公平;价值观多元化,市民话语权与参与权凸显,公共治理方式转型压力增大。总之,深圳初步形成了以市场导向的经济运行机制和以创业精神、竞争意识、契约精神和市民意识为主体的城市文化。但深圳是特殊时期、特殊条件、特殊领导人主导的特殊发展个案,其发展模式不可复制。

二是特殊政策与地缘优势边际效应趋于为零。边际效应为经济学概念,边际效应递减为人类社会的基本法则。但对深圳而言,另有两种因素加快了特殊政策与地缘优势效应递减的速度。首先,所谓特殊政策不过是策略安排。在中国现当代语境下,特殊政策就是特殊资源。过去30年,来自中央的充分授权与政策倾斜是深圳高速发展的源动力。但随着背景改变,全国统一政策是国家协调发展的基础,深圳已完成其“示范效应”,实现了设立特区的初衷,并具有一定的“扩散效应”。上海浦东、天津滨海新区、成渝综合改革试验区、中部综合改革试验区和北海综合改革试验区的出现,标志着我国改革开放格局发生了转变,“特区内地化,内地特区化”成为不争的事实。其次,毗邻香港的地缘优势(以香港为平台面对国际市场)随全球化、信息化,以及加入WTO而逐渐淡化,在所谓香港面对边缘化(自由与法治被称之为今天最大的优势)的情形下,深圳的地缘优势不复存在。相反,过去合作关系更多演变为竞争关系。内地开放与技术变革(信息、交通等)必然导致深圳的地缘优势微不足道。

三是社会经济问题与全国相近相类,部分矛盾更为尖锐。这是同一制度产生的必然现象。之所以部分矛盾更为尖锐,是源自于深圳更为发达及成熟的市场经济与相比内地基本一致的政治体制不匹配所致,或者说,在经济发展到一定程度,社会急剧转型的条件下社会深层次矛盾提前暴露。

2008年国际金融危机以来,在人民币升值、劳动力成本上升等因素的影响下,深圳社会经济发展过程中的深层矛盾日益凸显:粗放型的经济增长模式,科技创新明显不足,产业结构低层次重复;以“三高两低”(高能耗、高原材料消耗、高污染、低工资、低社会保障)为动力的外贸规模及顺差强化了贸易摩擦;生态环境污染的境况日趋严峻,交易成本居高,贫富分化加剧,道德价值迷惘,公众对政府信心不足,等等,这些都构成了制约深圳可持续发展的阻滞力量。

二、政府整体绩效评价:深圳的地位与问题

所谓整体绩效,简言之,是指一定时期内(如一年)作为一级特定政府的总体“成绩与效益”。整体绩效评价作为一种概念被官方文件提出源于英国的绩效改革,亦称之为全面绩效。“可以将持续时间长达20年的发达国家绩效化政府运动看作为发达资本主义自我调整最重要的内容之一”[6]。但这种调整以西方选举市场为基础。我国的社会制度迥然不同,地方政府整体绩效评价具有典型的“中国特色”,肩负民主导向和技术导向的双重功能。“由独立第三方评价地方政府的整体绩效,并体现公众满意度导向,一定程度上实现了社会主义条件与现代民主的有效结合”[7]。评价结果被主流媒体视为政府的“成绩单”。

从技术的角度,政府整体绩效评价既是比较性评价,又是结构性评价,评价结果可反映被评价对象的地位,亦可折射其结构性问题。从政府整体绩效的视野,四年来,深圳市政府的评价结果有以下特点:

1.年度绩效指数居前,各领域层指数表现不一

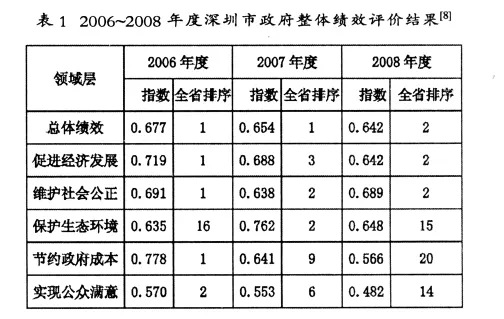

评价采用主客观合成的57项指标(2008年度,2007及2006年度分别为56与50项指标)。深圳市年度综合指数是:2006年度为0.677,全省排序第1,2007年度为0.654,全省排序第1,2008年度为0.677,全省排序第2。应该说,在全省21个地级以上市中,深圳市三个年度的“成绩单”是优良的,尤其是促进经济发展和维护社会公正领域层表现不俗。但其他三个领域层指数参差不一,如2006年度保护生态环境绩效指数,全省排第16,2008年度节约政府成本绩效指数,全省排第20,实现公众满意绩效指数,全省排第14,如表1。

2.公众满意度指数不高,但在全省整体居前

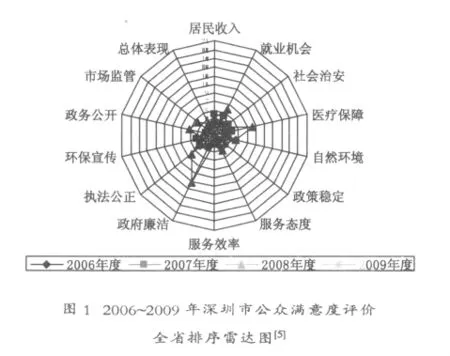

公众对政府的满意度评价是政府整体绩效评价的价值导向和核心内容。到目前为止,我们已完成四个年度的满意度调查(2006年度采用10项指标,2007年度为13项指标,2008及2009年度均为14项指标)。从结果来看,比照其他领域层,政府实现公众满意度的绩效指数最低,即主观评价的政府绩效低于客观评价。具体到公众评分,以10分制衡量,全部指标平均得分,深圳市2006年度为5.70,2007年度为5.97,2008年度为5.40,2009年度为5.77,刚超过中位值,近两年有下降趋势。考虑到1分为初值,实际得分率约为40%。其中,极端值是:2007年度,公众对政府环保意识(宣传与推动)的满意度评分最高,为6.73分;2008及2009年度,公众对政府廉洁的满意度评分最低,为4.33分。但即使如此,相比全省其他20个地级以上市,深圳市各项满意度评价得分排序居前列,如图1。四个年度全部指标排序大都位于坐标中心,多在前3位之列。尤其是2009年度,14项指标得分,深圳有12项排第一。较为异常的情况是:2008年度,公众对政府廉洁的满意度评分全省排第5,公众对医疗保障的满意度评分全省排第8。

3.与广州市比较,两市各有优劣

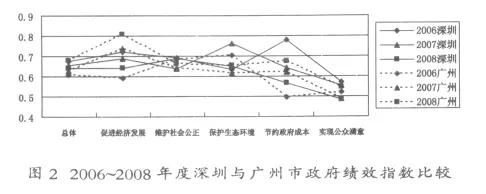

以深圳特殊的发展历程,衡量其地位以全省为参照有失公允,与广州比较更有意义。广州市和深圳市是广东省的两个副省级城市,广州历史悠久(省会,全省政治、经济和文化中心);深圳则是新移民城市(中国最大的经济特区、主要进出口口岸和对外开放的窗口)。同时,目前两市人口、人均GDP等指标十分接近。2006~2008年度两市政府整体绩效评价结果比较如图2。

由图可知,两市政府整体绩效评价指数差异不大,领域层表现各有特色,深圳相对靠前。指数结构呈现的特点是:在促进经济发展领域层,两市均处于“高位”,广州两个年度居先,第三产业占GDP的比重远高于深圳,深圳对外的依赖度要高,经济转型的过程中面临着比广州更大的压力。评价中十多项指标是以经济与科技发展的“增量值”为主要测量依据,深圳明显高于广州。在维护社会公正领域层,两市人均生产总值均过万美元,各种社会保障制度相对健全,公共设施相对齐备,政策法规执行相对到位,该领域层指标得分两市差异不大。在保护生态环境领域层,深圳绩效指数相对较高,但第二产业的比重高,污染物排放大,多数年度该领域层绩效指数明显低于广州。在节约政府成本领域层,深圳行政管理机构的规模远小于广州,前两个年度该领域层的绩效指数要高。在实现公众满意领域层,两市十分接近,深圳略高。从分项排序来看,两市的共同点是,社会治安、医疗保障、公务人员廉洁等在各自排序中基本一致,自然环境满意度差异明显。事实上,医疗保障方面广州有技术优势,但深圳作为新兴城市,曾先后被评为“国家卫生城市”和“国家环境保护模范城市”,其生活环境要优于广州,同时,社会治安满意度较高。

总之,从政府整体绩效评价结果来看,深圳在全省处于领先地位,但存在的问题亦显而易见:生态环境与经济发展形成深层矛盾,行政成本较高,体制创新动力不足;公众满意度不高,尤其对政府廉洁与执法公正的评价趋于负面;庞大的人口规模中,多数流动人口处于社会底端,从而带来贫富分化、社会治安等一系列衍生问题。这种评价绝非是对体制内评价的简单补充,“在目前这样一个选举机制还不尽成熟,投票压力尚不尽完善的年代,通过社会评价的方式施加对政府政策的影响,就成了一种最可常规执行的公民政治参与方式”[9]。

三、政治体制创新:深圳绕不开的路径

深圳发展逻辑、现实处境与政府整体绩效评价结果大致反映了深圳的成就与问题。简单而言,已较为发达及成熟的市场经济与相对滞后的政治体制之间的错位是下一步发展的基本矛盾。果真如此,政治体制改革与政府管理创新是必然的选择。

首先,深圳发展的深层矛盾均触及政治体制。这些矛盾包括:一是发展如何定位。从上世纪80年代的经济特区到如今“全球先锋城市”,深圳的城市定位历经多次变化。早期的角色担当了改革开放的先驱者。“那时的深圳,承担着重要的政治意义,除了城市本身的发展以外,深圳更成为中国大城市的象征。”[10]上世纪90年代以后,历经综合型城市、“试验田”、“区域经济的中心城市”、“有中国特色社会主义和率先基本实现现代化的示范城市”以及“国际化城市”等几次定位的变化,但均没有清晰的内涵,忽略了政治体制与经济体制的内在联系。不论是“和谐深圳、效益深圳、国际化城市和国家创新型城市”,还是“全球先锋城市”,始终触及到政治领域。二是二元社会的结构性矛盾。中国的改革开放一直伴随着城乡二元结构的分化,深圳作为移民城市更加强化了分化的趋势。由于实行的是精英准入人口政策,深圳非户籍人口高达1 200万,与户籍人口倒挂。拥有户籍的20%的人口居于社会顶层,与80%的没有归宿感的非户籍人口形成强烈反差。一系列社会问题,如治安、教育、生育、社会保障、两极分化的源头于此。三是经济发展与生态环境平衡。深圳的高速发展仍旧依赖于传统的粗放型增长模式,早期过度的工业化不可避免带来生态破坏与环境污染问题。近些年尽管特区政府高度重视生态环境的保护工作,力图将经济建设与资源环境可持续发展结合起来,但背后涉及深层矛盾,如官员考核体系、GDP的“民意导向”非环境领域本身可化解的矛盾。四是政府与公民的关系。伴随着深圳社会结构的多元利益主体分层,公民谋求政治参与的要求也日益强烈,民意的声音渐次强大。在民意的表达中,除了对政府政策方针的拥护和支持外,也开始出现了批评和反对的声音。近年来,深圳频频出现的群体维权聚集事件、“富士康连跳”等就是多重社会风险共同演化爆发的结果,既有制度不公和缺失的因素,又有贫富差距的因素,而究其根源,还是在于政府与公民关系的界定不明。一般而言,转型期社会利益格局的分化和权利不均衡现状构成了民意诉求及其表达方式多元化的基本依据;而这一切,都是社会走向民主法制进程的必然路径。这种社会分层的现状以及权利不均衡的困局,加上长期以来形成的“官本位”思想,致使社会利益的表达主要是由政府内部的权力精英来承担,社会力量和公民对决策的影响很小[11]。

其次,深圳政治体制改革“先行一步”的条件基本成熟。从世界范围的经验来看,政治体制变革并没有预设通行的条件与标准,但大致可分为“渐变”和“突变”,“和平演变”与“暴力演变”。30年来,深圳的经济和经济体制已基本实现市场化,但社会体制的转型远没有完成。已经市场化的经济体制与具有计划经济色彩的社会体制形成结构性矛盾。毫无疑问,社会所面临的主要任务,或者说社会转型的主旋律,应该是民主和法治建设。“深圳当今的经济结构与发展模式,是与现行的政治体制联系及整合在一起的。深圳未来经济的增长方式的转变,也自然与政府体制尤其是是财政体制的转型联系在一起。可以判断,深圳的政府管理体制改不了,经济的增长方式也转变不了”[12]。进一步说,“没有政治体制改革的保障,经济体制改革的成果就会得而复失,现代化建设目标就不可能实现”[13]。从宏观面来看,深圳比全国其他地方更具备政治改革的条件。具体表现:一是公民社会相对成熟,公众对政改的需求更大,呼声更高;二是社会开放透明的程度较高,理性度较强,三是具备了相当的经济条件,人均GDP接近甚至超过了发达国家;四是初步形成了以市场导向的经济运行机制和以创业精神、竞争意识、契约精神和市民意识为主体的城市文化;五是深圳有创新的精神和“敢为天下先”的气魄。这些基础,构成“政治改革的试验田”的条件。

再次,以政府管理创新作为深圳政治体制改革的突破口。政治体制改革是一个复杂的系统。尽管经济与社会的发展是民主成长的内在动力,但这种动力的实际转化则在很大程度上取决于国家的反应,即国家对社会发展所形成的民主要求的响应。深圳作为改革开放的“排头兵”,也在不断尝试推进行政管理体制改革创新。如全面建立公务员制度,推进“大部制”改革,城市居民委员会直选由点到面,“社区自治”启动,探索党的领导实现形式的多样化,等等,“表明深圳全社会的民主程度在提高,特别是政治领域里的民主化程度在提高”[14]。但民主化的高级层次的实现在于国家或国家授权,现实条件下,深圳可率先推进区级首长直选之类的较高层次的改革,更为可行的是政府管理创新,如推进干部政绩考核的价值取向调整,强化社会全面、协调可持续发展,从政府本位转向民众本位,从无限政府转向有限政府,从效率标准转向效益标准,等等。

最后,深圳政治体制改革面对复杂的障碍。这些障碍主要来自3个方面:一是利益集团与利益格局。“早期的改革的障碍是观念,现在改革的障碍是既得利益”[1]。政治体制改革的本质是社会利益,主要又是政府与公民利益的分配与再定位;二是社会风险。深圳社会结构层面的风险更具有连带和并发性,可能会造成整体社会的转型风险,包括制度性风险、阶层性风险和文化心理性风险及其三者之间相互影响。政治体制改革必然触及风险区;三是政治体制是国家层面的范畴,深圳只是广东省的一个副省级市,率先改革涉及复杂的法律因素以及区域之间的关系。正因如此,一定程度上,深圳推进政治体制改革在考验中国人的智慧与勇气。

注:

①2002年,署名为“我为伊狂”的深圳网民呙中校在《人民日报》的网站上发表了的一篇长文《深圳,你被谁抛弃?》,引发了新一轮针对深圳特区之“特”的大讨论。

[1]黄挺.广东经济特区30年改革发展调研报告[N].新快报,2010-07-30(A12).

[2]社论.民间评估政府绩效社会襄助政府变革[N].南方都市报,2008-10-21.

[3]邓小平文选:第3卷[M].北京:人民出版社,1993.370-371.

[4]曹天禄,梁宏.深圳改革开放30年:思想论争的历史沿革与启示[J].南方论坛,2008,(4).

[5]胡鞍钢.深圳的未来与发展[EB/OL].http://www.cei.gov.cn/ loadpage.aspx 2001-07-31.133.

[6]傅小随.20年来发达国家和地区的绩效化政府运动评析[J].行政与法,2002,(4):13.

[7]郑方辉.论第三方评地方政府整体绩效[J].当代世界与社会主义,2010,(1).

[8]郑方辉.中国地方政府整体绩效评价[M].北京:中国经济出版社,2008.

[9]唐昊.红皮书是有益的社会评价体系[N].羊城晚报,2007-11-14.

[10]范海涛.深圳命系5大悬疑[N].北京青年报,2003-08-12.

[11]霍海燕.公民社会的兴起对政策制定的影响[J].中国行政管理,2008,(2).

[12]韦森.当代中国社会转型的根本任务在于建立良序法治下的文明市场经济秩序[J].读书,2009,(7).

[13]温家宝.推进政治体制改革,坚决惩治贪污腐败[N].新快报,2010-08-22(A2).

[14]王红.深圳城市现代化之路评析[J].特区实践与理论,2009,(3).

【责任编辑:来小乔】

Shenzhen Seen from the Perspective of the Evaluation of the Overall Governmental Achievements:Its Due Position and Orientation

ZHENG Fang-hui,YU Feng

(School of Public Management,South China University of Technology,Guangzhou,Guangdong 510640,China)

Over the past 30 years,every single move of Shenzhen has played the role of a“barometer”in the societal and economic development,and is even elevated as a symbol of political values.Seen from the perspective of the evaluation of the overall governmental achievements,Shenzhen,30 years old already,is in the front rank in terms of its societal and economic development,yet it remains a specimen which can not be copied. Currently,the marginal effect of the privileged policies once enjoyed and its geopolitical advantages have come to nothing;its societal and economic problems are akin or similar to other parts of the whole country;part of the contradictions in the city are even sharper.The driving power and orientation of its future development will derive from the reform of governmental management,and therefore,a democracy-oriented reform and innovation of its political institution is a path which can not be bypassed.

evaluation of the overall governmental achievements;position and problem;Shenzhen;degree of satisfaction of the public

D 693.62

A

1000-260X(2011)01-0019-07

2010-08-10

2009年度教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-10-0374);2009年度广东省文科重点研究基地重大项目;2009年度国家社会科学规划基金项目(09BZZ027);2007年度教育部人文社会科学规划

(07JA810004);2008年度广东省哲学社会科学规划项目(08F-02)

郑方辉(1964—),男,湖南邵东人,华南理工大学教授,从事政府绩效评价研究;喻锋(1982—),男,湖北武汉人,华南理工大学讲师,从事政府绩效评价研究。