希曼诺夫斯基《第三钢琴奏鸣曲》节奏动机形成及发展

颜婷婷 (长江师范学院音乐学院 重庆 408100)

希曼诺夫斯基《第三钢琴奏鸣曲》节奏动机形成及发展

颜婷婷 (长江师范学院音乐学院 重庆 408100)

节奏在通过自身的不断反复获得建筑式、组合式的力量。只有这种反复才能在它们的进行和相互间各种各样的关系中,认识这种我们称为动机的最小的音乐思想。宏观的节奏特点贯穿整个作品的某个节奏的各种形式的重新出现,是节奏动机的再现、变形或展开。

第三钢琴奏鸣曲;节奏动机;形成及发展

“动机是音乐作品中最小的有机组成部分,也就是最小的乐思。动机是结构上的单位。” “动机,是指那种与音乐作品的主题及其功能具有同一性的‘最小原核细胞’。” “节奏在通过自身的不断反复获得建筑式、组合式的力量。只有这种反复才能使我们在它们的进行和相互间各种各样的关系中,认识这种我们称为动机的最小的音乐思想。宏观的节奏特点贯穿整个作品的某个节奏的各种形式的重新出现,是节奏动机的再现、变形或展开。”

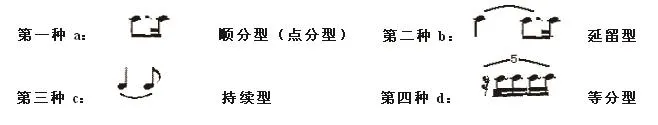

第一乐章(见谱例1)第一小节呈示了整首乐曲四种主要“节奏动机”(即主要节奏型):

谱例1:

低声部a材料为顺分型节奏(点分型),在与四分音符结合时产生c材料持续型节奏,由a+c材料组合形成延留型节奏,时值组合为“长-中-短”,高声部d材料则是由4个发音点+十六分休止符相结合而成的等分型节奏,至此,四种“节奏动机”呈示完毕。

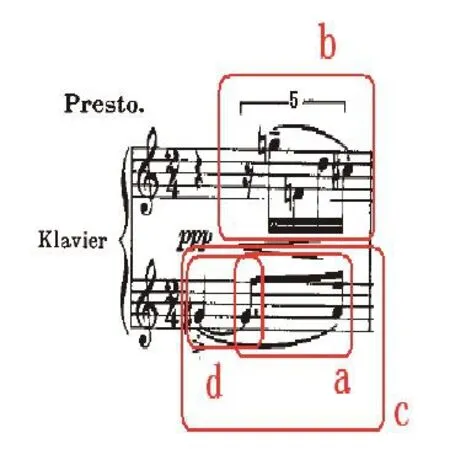

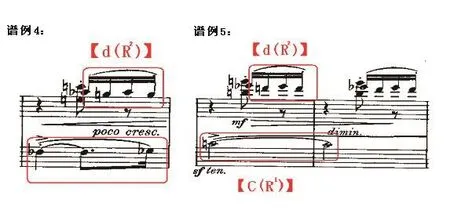

第一乐章呈示部主部(1—23小节)内又对第一小节的作了内部的巩固和确定:(2—7小节)仍然为a材料,并重复了六次,巩固了“节奏动机”的呈现。接下来第8—11小节(见谱例2),高声部【d(R1)】材料由4个发音点+十六分休止符变为5个发音点+十六分休止符相结合而成的等分型节奏,低声部【c(R1)】材料由四分音符+八分附点音符变为二分音符+二分音符的持续型节奏,重复四次。第13—17小节(见谱例3),高声部出现了d材料等分型节奏的【d(R2)】第二次变形,低声部是b延留型【b(R1)】第一次变形,重复六小节。第18—19小节(见谱例4)重复用以前小节所用的材料。第20—23小节(见谱例5)高声部出现的仍然是等分型节奏型,低声部是c持续型的第一次变形。如果将这四种动机综合观察可以发现,它们之间是环环相扣的:低声部c作为起点引出 a,当a+c进行内部结合后出现b,高声部d单独出现,然后进行一次又一次变形,这种包容——分解——综合关系使整个乐章的节奏处理和动机交替更加自然、紧凑。

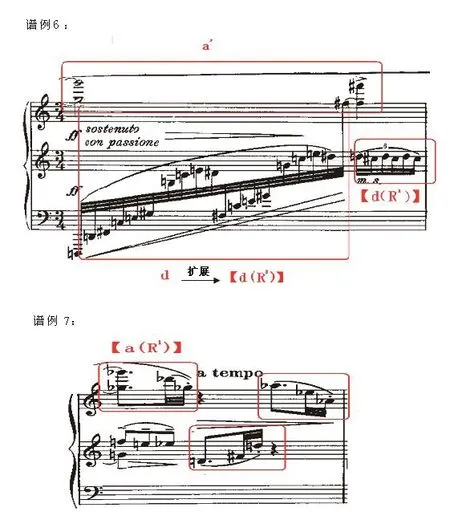

第一乐章呈示部副部第一小节又对主部的节奏动机一拍内构成的等分型进行了扩展,它在呈示方式上延续了第一小节的诸多特点。值得注意的是,由于“细胞”地位提高,此处“细胞”实质上是例1中动机所含的“节奏动机”,它是从例1“节奏动机”a中分化出来的,因此它在形态上也具基本特性和原始意味。两者间这种包容关系,使我们在将各“细胞”综合观察时,会看到例1“节奏动机”的持续和变化。(见谱例6)低声部等分型节奏扩大,由d材料等分型的一拍4个发音点扩展一拍19个发音点,十六分音符变为三十二分音符,形成【d(R3)】,发音点的增加使得速度加快,情绪更加热情,在本小节表情术语里也标明了(sostenuto con passione 保持洋溢的热情),体现了这种节奏细胞的扩展;高声部顺分型节奏a材料变异为a,。第72小节(见谱例7)a材料点分型节奏附点后面的短时值从一个十六分音符变为两个三十二分音符,变为【a(R1)】点分节奏型,并且上、下声部同时连续的使用,短时值音符倾向更加热情,获得紧凑跳跃向前的效果。

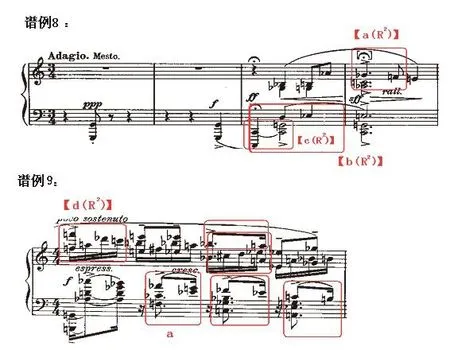

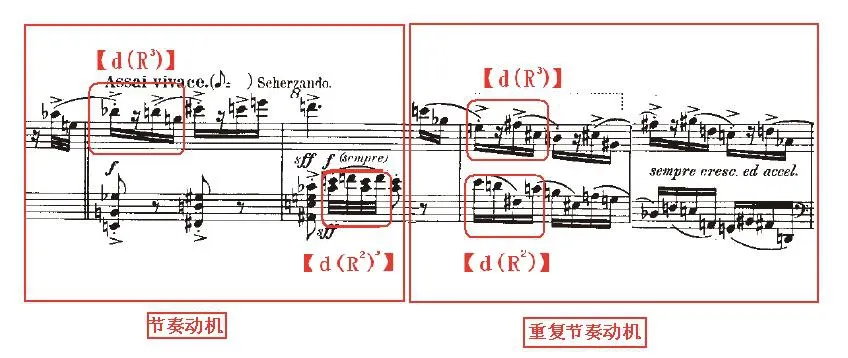

第三乐章等分型节奏运用变化多端,以各种形成出现。第1—4小节节奏动机陈述两次,节奏动机第一次呈示为两小节,重复两小节进行节奏动机的巩固(见谱例10)。在这个动机里节奏细胞最典型的等分型节奏是在均等的四个十六分音符里,第二个十六分音符用十六分休止符来代替【d(R3)】,使得机械性等分型节奏变得活跃起来,常规节奏中加入休止符,所谓无声的音乐,白居易在《琵琵行》中描述:“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”。这种手法也是近现代作曲家们常用的,他们打破常规、追求新奇、创立新颖,在音乐中巧妙地使用休止符能增强乐曲的停顿感,这种节奏富有动力感、活跃感。在希曼诺夫斯基《第三钢琴奏鸣曲》中这种加入休止符打乱常规节奏模式是屡见不鲜。第三乐章是谐谑曲乐章,“谐谑”用来表现音乐诙谐,幽默的情趣。它速度快,节奏活泼。“第一乐章主部主题在唱歌般的悲歌慢乐章的中心部分重新活跃起来。它也使各种隐现不定的隐形,在谐谑曲中要起重要作用。”本乐章典型的四个十六分音符等分型节奏加上十六分休止符代替其中一个十六分音符节奏细胞,这种节奏细胞具有快速、不稳定、动荡感强特点,这种节奏型运用加深了本乐章谐谑曲明晰特点。

谱例10:

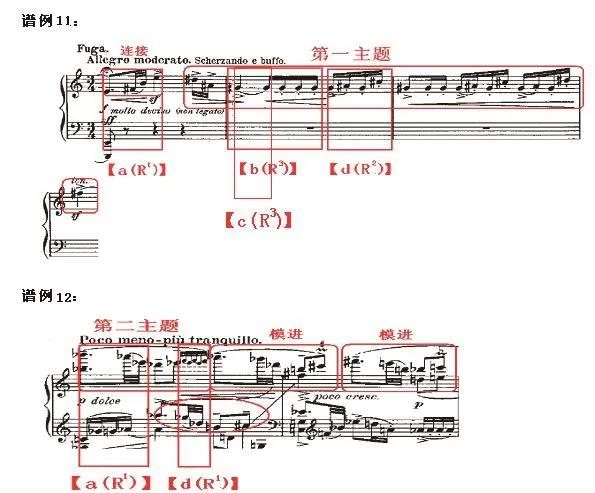

第四乐章是赋格终乐章。“在这里和在其他赋格里一样,希曼诺夫斯基运用了巴托克的摩托式的、有强大震动力的风格。赋格主题形式对我们来说并不陌生,在上述每一个乐章的某一个地方已经预示过。在希曼诺夫斯基所有的炫技的作品中,这也许是最灿烂夺目的一个。因为这是他成熟风格的产品。这个乐章凯旋式的高潮,以及奏鸣曲的高潮,是第一乐章的副部主题合乎逻辑的返回,和与赋格主题的每一个可能的置换和引出充分的连接。”谱例11是第一主题的呈示,在第一主题呈示的过程中,将四种节奏细胞全部呈示完整;谱例12是第二主题节奏动机核心主题的呈示:【a(R1)】附点八分音符和两个三十二分音符的结合形成点分型节奏+两个四分音符+【d(R1)】等分型节奏构成完整的第二主题的节奏动机核心主题,并呈示完毕,后面两次是节奏动机核心主题的模进,这两次模进是对节奏动机核心主题的巩固和发展双重功能,给音乐带来积极的动势。

通过以上分析,作品中四个乐章不仅保持了“节奏动机”的延续,还在细胞的呈示上保持了谱例1的典型特征:①纵、横向构成方式的不同发音点的组合;②纵向构成方式的各种不同时值的组合;③单一线条的横向与非单一线条的纵向结合呈示共存;④节奏细胞的微型化;⑤节奏细胞之间的延续。虽然各乐章内部“节奏细胞”的外部形态多种多样,但它们的来源是清晰可见的,那分别可追溯到第一乐章的第一小节。由此可知,在这首奏鸣曲作品中,希曼诺夫斯基用一种节奏动机组织方式产生的同样的“节奏动机”,将这种节奏动机贯穿于整个作品中,起着不同的作用。

[1]张巍.音乐节奏结构的形态与功能——节奏结构力与动力若干问题的研究[M].上海:上海音乐学院出版社,2009年1月.

[2]钱仁康 钱亦平.音乐作品分析教程[M].上海:上海音乐出版社,2001年5月.

[3]恩斯特.托赫.旋律学[M].人民音乐出版社,1984年12月

[4]彭志敏.动机和它的结构生成力量_音乐分析笔记[J]《黄钟》 1992年第4期 .

颜婷婷(1981-),女,重庆市人,西南大学音乐学院“音乐学”专业硕士研究生毕业,研究方向:作曲技术理论与教学研究。现于长江师范学院音乐学院任教。