探索蓝色国土——记中国科学院海洋研究所研究员李新正

本刊记者 叶瑞优 石丽云

探索蓝色国土

——记中国科学院海洋研究所研究员李新正

本刊记者 叶瑞优 石丽云

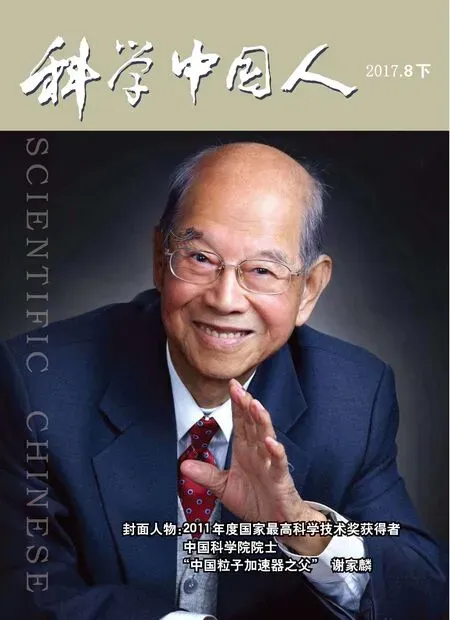

李新正在观察、鉴定、比较西太平洋海域(包括中国海域)的虾类标本

“我国的国土面积是多少?”

“960万平方公里。”

面对这样一个常识性问题,大多数人都会对从小根植于我们心中的答案脱口而出。然而,你可知道,除了960万平方公里的陆地面积外,我国还有300万平方公里的海洋国土。

占地球表面积71%的海洋,蕴藏着取之不尽用之不竭的资源;作为生命摇篮的海洋,拥有地球上90%以上的生物门类。曾经,在喜怒无常的海洋面前,人们只能“望洋兴叹”;今天,由于科学技术的飞速发展,人类正在迎来开发海洋、利用海洋的新时代。在这个进程里,位于黄海之滨青岛的中国科学院海洋研究所无疑走在了时代的前列;在这片沃土上,有一个人已默默耕耘了二十多年,在累累的硕果中依然淡然执着地前行着,他就是我们今天的主人公——中科院海洋所研究员、博士生导师李新正。

入殿堂,何惧艰难

“21世纪是生物学的世纪。”李新正至今仍清楚地记得中学生物课上老师说的话。正是在这句话的引导下,他走进了生物学的世界,怀揣理想进入了南开大学生物系学习。

“21世纪是海洋的世纪。”随着上世纪下半叶人类在资源危机下把目光转向海洋起,这句话就成了人们的共识。又是在其触动下,他心怀责任地走进了海洋生物学的科研殿堂,并选择无脊椎动物分类学和海洋生物多样性展开研究,从此,纵有艰难险阻,他从无退缩。

办公室里,李新正给我们展示了他“拍”回来的资料,照片装了满满一个柜子。“为什么要用照相机拍呢?”笔者好奇地问。李新正笑笑说:“分类学起源于欧洲,一些早期的文献收集很困难,甚至一些近期的文献由于发表在较偏僻的地方期刊或专著上也很难收集到。”然而,科学研究离不开前人的研究成果和最新的前沿信息。为了充分地占有资料,他除了充分利用国内各图书馆搜集外,还请国外同行代为收集国内没有的文献。出国访问期间,他的业余时间都是在各大图书馆度过的,但是有时在国外一些老文献不允许复印,只能拍照,在有限的时间里,他只能不分昼夜地拍,有时连续拍几天,最后胳膊都抬不起来。这些“拍”回来的珍贵资料为李新正的研究立下了汗马功劳,也成了课题组和所里的“宝贝”。

“听说您懂得很多门外语?”笔者又问。李新正忙摆手道:“说不上懂,只是工作需要自学了几门外语。”虽然他很谦逊,但我们依然感佩于他的坚毅和执着。除国际通用的英语外,世界各国的学者在发表论文时经常用的是本国语言,这对于不懂该国语言的研究者来说是个很大的障碍。面对辛苦收集回来而又看不懂的文献,李新正没有将它们束之高阁,而怎样才能利用它们呢?“没有捷径,只有学习。”为此,二十年里,他先后自学了俄语、德语、法语等,其中的艰辛不用细数也可想而知。“最近西班牙语和日语的文献越来越多了,还得自学。”在自学了这么多门外语之后,深受其苦的李新正一直坚持用英文撰写论文,并且要求学生也这样做,“这也是为了让我们的成果尽早为同行所了解,被更多的同行引用。”

求突破,创新为本

创新是科学研究的灵魂,是支撑科学发展和人类社会进步的推动力。海洋生物分类学、海洋生物多样性、海洋底栖生物生态学都是海洋科学以及很多其它生命学科的基础,是研究、开发、利用海洋资源、维护海洋健康并可持续利用的基石。

李新正用满腔的热忱和不懈的努力在这个领域坚持多年,取得一系列突破和创新性成果。最引人注目的一个创新点是开创了隐虾类与其它海洋无脊椎动物共栖关系研究工作,提出了隐虾亚科的属间系统发育关系,重构了隐虾类形态和生物学的进化发展途径。在对甲壳动物十足目重要共栖类群隐虾亚科的生活习性、形态变化、与其它海洋生物共栖生活关系全面系统研究的基础上,他首次对该类群进行系统发育支序分析研究,探讨了该类群共栖生活习性的起源、形态变化模式和系统演化机制。研究结果表明,隐虾类的系统演化走的是与其它海洋生物特别是无脊椎动物营共栖生活的演化路线,研究成果对于如鼓虾类、藻虾类等有共栖习性的其它虾类或其它甲壳动物类群的系统演化研究具有十分重要的借鉴意义。

李新正积极开展了印度-太平洋海域深海虾类的分类、动物地理学研究,对中国海域种类进行了全面系统的报道:报道了数百种虾类,包括数十个新种和大量中国新记录;完成了世界隐虾亚科种属目录的编写,是迄今世界上有关该虾类分类学、区系和动物地理学、生态学和生物多样性最基础、最系统、最完整的文献资料著作。其研究成果受到国内外学术界的高度评价。

除甲壳动物外,李新正与学生一起开展了塔螺类等小型贝类、多毛类环节动物、底栖和浮游放射虫类原生动物、棘皮动物等多个海洋无脊椎动物类群的系统的分类学和区系研究,很多工作在中国都是开创性的。

海洋大型底栖生物种类丰富,群落结构和种间关系复杂,数量分布与环境因子间的关系繁复多变,与人类关系十分密切,是主要的海洋生物资源。在《中国海洋大型底栖生物——研究与实践》专著中,李新正与学生一起系统概括了我国各海区大型底栖生物的种类组成、栖息密度、生物量、次级生产力、群落多样性特征、物种和生物多样性资源及其研究历史和研究方法,是我国海洋生态学、海洋生物学、海洋生物资源、海洋生物多样性研究的重要文献和成果综述。

多年来,他先后主持了国家自然科学基金、973项目专题、国家专项专题、中科院知识创新方向性项目课题等多项研究任务,并笔耕不辍,已发表专著3部、译著1部、科普著作1部、学术论文160余篇,其中SCI期刊论文45篇,专利授权3项。在海洋生物学这一古老而又新兴的学科上,李新正充分地认识到,“必须创新才有出路。”

李新正2005年2月参加国际海洋生物多样性现场工作会议时与国际同行在大堡礁潜水采集海洋生物样品(照片处水深30米)

重交流,融汇贯通

科学研究要走在前沿,必须要有广阔的视野、合作的精神和融合各门类知识的能力。李新正取得这么多的突破,正是与他在科研工作中的勤于交流合作,善于融汇贯通分不开的。

“事实证明,合作的结局是双赢,合作双方都会从中得到多于预期的成果和帮助,益处多多。”李新正说。李新正尤其注重与国内外同行的交流合作,以此掌握最新研究动态和学科发展趋势。2008年6月,他曾作为大陆唯一的代表被邀请参加了“十足目分类与系统学专家国际联席会议——关于十足目甲壳动物种类编目”,与世界20多位十足目分类学顶级专家共同商讨制定有关该类群研究的科学问题和发展方向;2010年又受推荐成为国际海洋生物普查计划(CoML)新一届科学计划委员会委员,参与新十年该普查计划——“变化海洋中的生命”调查计划的研讨和起草工作。

“但是,高水平的成果是合作交流的基础和资本。”李新正又强调,“需要先做出令同行信服的高水平研究成果,同行才愿意与你合作,才会在一些领域有话语权。”事实正是如此。李新正一直积极开展分子系统学研究,在十足目真虾类、关公蟹类的分子系统学研究方面得到国际学术界认可,近期正在与香港、台湾、英国、法国、日本的同行合作,利用5-6个基因序列对系统演化研究较混乱的世界长臂虾总科种类进行分子系统学研究,已取得了部分种类的序列,并且发现了新的系统学问题,为正确揭示该类生物的起源、系统演化、分布扩散、生物学习性的演变提供了分子生物学证据。

除了本专业领域内的交流外,海洋生物分类学、生物多样性和生态学的研究离不开学科的交叉和与其它生物学、海洋学分支学科的交融。因此,李新正在研究中,积极将尖端的调查监测手段与设备、分子生物学技术应用到分类学、生态学等传统学科中,使之更好地发挥其优势和作用,取得更好的成果。李新正给我们举了个例子,海洋生命的起源、系统演化、区系形成、生物多样性的形成都离不开海洋生态环境,这是一个完整的体系。要搞清楚这个体系的运行机制和规律,就必须从整个海洋环境的各个侧面入手,进行系统的调查研究。深海、海底热泉口、冷渗口、海山等环境的生物群落及其环境条件,都是李新正最近特别关注的领域。

“只有学科的交叉和联合、尖端技术和设备的正确使用,才能了解到生命的真相,才能准确理解海洋生物多样性的运行机制,解开海洋生命系统的各种谜团。”为了这些目标,李新正一直在交流合作、融会贯通中尽着自己最大的努力。

李新正2007年1月带领团队冒严寒乘渔船出海考察采样

育人才,以身作则

爱因斯坦说:“使学生对教师尊敬的惟一源泉在于教师的德和才。”

这也正是李新正的“育人经”。在学生的眼中,他学高为师,博学强识,令人折服;而更重要的是,他身正为范,以身作则,苛于自律。

海洋生物多样性和生态学调查都是很艰苦的工作,有大量的野外工作,要求科研人员长时间在科考船上采集样品和数据。在茫茫大海中有时一待就是几个月,颠簸于风浪中对于他们来说是家常便饭,然而课题组的那群年轻人从来没有打退堂鼓的,从来没有叫苦喊累的。因为李新正就是这样的:吃得了苦、受得了罪,再苦再累也要完成采样任务。虽然刚“下海”的年轻人也有过晕船,有过呕吐,有过恐惧,但李新正用他的实际行动告诉学生和课题组成员:具有良好的协作精神、服从大局是

科一个海洋科学工作者的基本素质。于是,在李新正平静而坚毅的目光中,只要踏上科考船,他们的心就由浅蓝色的水面潜入了深蓝色的海底,仿佛岸上的繁花似锦都与他们毫无关系。

“与自已取得的成果相比,组织、训练和培养一个有良好发展势头的高素质创新研究团队,积极争取各类资源,特别是国家和国际研究资源,使本团队既可高水平高质量地完成所承担的各类研究任务,又同时能为国家输送本学科领域高起点高层次的科研人才显得更加重要。”因此,近年来,李新正在团队建设和人才培养方面付出了更多的精力。在海上,李新正用自己坚定的意志带领年轻人在大风大浪中出色地完成任务;在岸上,他是一个平易近人、谦逊亲和的“老朋友”,他说:“我喜欢跟学生做知心朋友。”他喜欢与学生和年轻的同事一起讨论科学问题,在轻松的氛围中关心学生的成长,关注学生的科研进展。

一枝独秀不是春,百花齐放春满园。自1996年指导研究生开始,李新正如今已桃李满天下,他的学生工作在海洋生物学研究的各个领域里,有很多人已成为单位的科研骨干甚至是院系的领导或学科带头人。

“从1978年国家科学大会之后,中国的科学事业迎来了真正的春天。如果说我在某些领域有一点儿成就和贡献的话,主要原因是幸运地赶上了新时代。进入新世纪以来,对海洋资源的探索更显示出海洋经济的巨大潜力,因为开发利用海洋是解决21世纪陆地资源逐渐匮乏、人口膨胀性增长的重要途径。”采访最后,当被问及自己的贡献时,李新正平静地如是说。“为发展蓝色经济保驾护航、提供科学技术服务是我们义不容辞的责任。”这句话他缓缓道来,却在我们心中久久回荡。