“农家乐”如何带乐农家

——从龙鳞村的“乡村游”实践看到的

□本刊记者 何雁

“农家乐”如何带乐农家

——从龙鳞村的“乡村游”实践看到的

□本刊记者 何雁

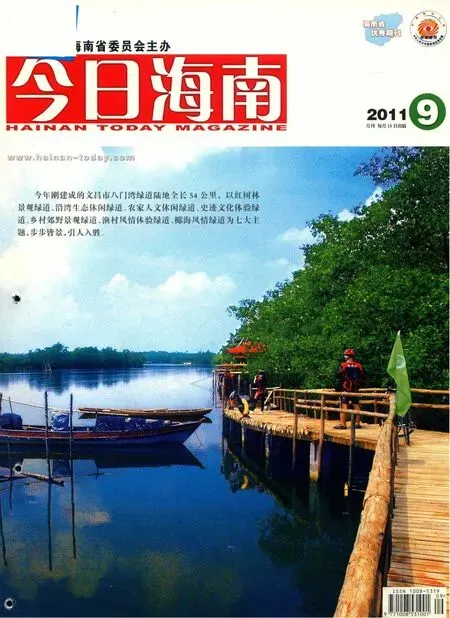

若非亲眼所见,记者压根就不相信一个农村当真能有如此美丽。这是一个被网友誉为“海口最美村庄”的文明生态村。这里,屋舍成行,绿树成荫;这里,湖光潋滟,胶林映翠。

这是一个成功将生态资源转为旅游经济效益的乡村旅游典范,一个人口不过200余人的村庄创下了年收入30万元的旅游收益。

有人说它的成功得益于赶上了好时光,赶上了海南文明生态村和国际旅游岛建设的政策节点。

但龙鳞人更倾向于将自己的成功归结为最传统的那六个字:天时、地利、人和。

“我们村的每个人都是这里的老板”

“怎么不打点折啊?叫你们老板过来!”酒足饭饱后的客人说。

“我们这里都是明码标价,不打折的。我们村每个人都是这里的老板。”服务员笑着回答。

这是记者在龙鳞村农家餐厅听到的一段有意思的对话。2009年10月1日,以村民集体参股的形式,龙鳞村“农家乐”正式开业迎宾。正如那位“不打折”的服务员所说,村里的每个人都成了“农家乐”的老板。三年光阴,龙鳞村在开发“农家乐”过程中,不仅改变了村容村貌,大量游客的纷至沓来也给村民带来丰厚的经济效益,“农家乐”带乐了全体农家。

龙鳞村的“农家乐”是在文明生态村的基础上建立起来的。作为新农村建设的地方创新,海南的“文明生态村”建设已成为一个叫响全国的品牌。截至2011年6月底,全省已建成文明生态村万余个,占全省自然村总数的五成。当道路变硬了,环境变美了,一些村庄开始尝试着从创建文明生态村向经营文明生态村“升级”。而随着海南国际旅游岛的深入建设,多元化的旅游业态越来越受到政府的重视与扶持。随着旅游方式的变化,越来越多的市民开始欣赏起家门口的风景。开着车到近郊钓钓鱼,过上一两天田园生活,成为百姓休闲旅游的重要方式。给城里人建一个“乡间世外桃源”,正是基于这样的背景,龙鳞村的“农家乐”开始筹划,谓之为顺应“天时”。

龙鳞村位于海口市琼山区三门坡镇北部,沿海榆东线44.3公里后东进3.7公里,距美兰国际机场32公里,从海口市区开车过来不到一个小时,交通十分便利,因此占据了“地利”。

而“人和”,无疑是龙鳞村“农家乐”能取得成功的关键因素。

红烧茄子、干煸豆角……点外卖时,很多人偏爱干锅、干煸这几类做法。殊不知,它们都是重油重盐的菜品,烹制过程中需要大量用油,餐馆用油往往反复、多次使用,对健康不利。因此,建议大家不点或少点需要油炸、过油的菜,以蒸煮、白灼、清炒为宜。

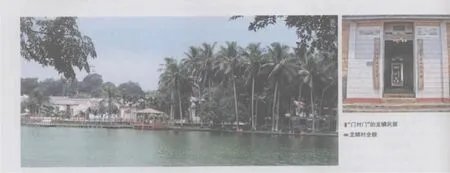

人心齐,泰山移。这在龙鳞村的村容建设上就可见一斑。龙鳞村共有48户,221人,村民住宅建在微微倾斜的山坡上,井然有序。各户农家的房屋前后贯通,从第一户的门里望过去,可以看见最后一户人家的堂门。当地人称这种建筑为“门对门”,又叫“同心门”。老村长梁定师告诉记者,这样的村舍布局在人民公社时期便已设计好了的,数十年来,村里人虽屡有重建翻修,但均遵循既有规划不变,原址重建,终才有了如今这番独特的民居特点。非全体村民同心同德,莫能坚持。

这样的村民精神直接惠泽到龙鳞村的文明生态村创建中。为了让建好的草坪不被破坏,在村干部的带动下,村民自觉地将放养在房前屋后的鸡、鸭、鹅集中到环抱村庄的胶林中喂养,既保证了环境卫生又搞活了林下经济;为了让村庄保有新鲜的空气,全体村民纷纷把自家的猪舍拆除了,不再养猪,自此放弃了这个祖祖辈辈代代相传的老行当。就连村前那个月牙形的湖泊,也是村民们一锄头一锄头地挖出来的。在琼山区有关部门的帮助下,村民们一起奋斗,2008年8月初,龙鳞村成为了琼山区文明生态样板村。

“文明生态村建设,使村里的环境焕然一新。开始有很多老板找上门来租地,来投资,但是村民们商量了一下,觉得要么只拿点土地的租金,要么就是给老板打工,不如自己来做,全村都受益。”老村长梁定师说。

有心人开始盘点起本村的农业资源:橡胶800亩,胡椒178亩,香蕉158亩,荔枝170亩,槟榔110亩,菠萝210亩,较多的养鸡养鸭专业户,村前的龙湖还可以发展垂钓,草地可以开展烧烤……这均为发展“农家乐”提供了有力的保障。

但资源一定能变成财富吗?投进去的钱,会不会“打水漂”呢?这是筹办初期,村民共有的疑虑。抱着先试行一步的考虑,龙鳞村的“农家乐”并不是一开始就采取村里人人入股的模式,而是先由几个村干部承包下来,随着游客慢慢增多,效益也显现出来,村民们入股的信心也就有了。村里人的心里都清楚,这里的一草一木,这里的山山水水都是村民们祖祖辈辈维护下来的,文明生态村也是大伙儿干出来的,它是属于全村人的,况且游客来了,卫生谁来管?安全谁负责?这些涉及到全村人的事还得村民集体参与,于是才有了现在的股份制。

龙鳞村的村民按人头自愿集资入股,1000块钱一股,最多不超过家庭总人口数,如果别的人家入的少,也可以把空余的资格让给想多入的人家,年底就按每家的股份分红。正所谓自己生的小孩自己疼,自己建的东西自己爱护,自己的路上有坑了,环境脏了,自己就去填上了,打扫了,不用谁来催。由于客源并不像大酒店那样稳定,村民们也做不到完全脱产,便推行了轮班制,每天轮流留人在村里招呼客人,在旺季的时候再全村“总动员”。

有了客人,村里种的养的也就都跟着值钱了。以前椰子在树上是不卖钱的,砍来就喝,现在可以卖到5块钱一个。龙鳞村目前能接待游客居住的大约有20多家,一次可招待50多个客人,普通客房60元一间,空调客房100元一间。每次来了客人由村里集中安排住哪家。这个也有讲究,如果客人没有点名非得在哪家住,就轮流安排。但收费上是由专人负责,每月根据客房收益的20%分摊给未能安排上客人入住的村户。

可湖面泛舟、岸边垂钓,可田园采摘、草坪烧烤,就这样,龙鳞人将本村现有资源予以包装经营,才一年时间,旅游纯收入便达到20多万元,户均分红8000元。2010年底,各家各户投入的本钱都全部收回,“农家乐”靠着自身创利部分已能实现资金周转。共同受益的项目,最终将原本单家独户、分散生产和经营的农户团结了起来,进而实现了自主经营、自我管理、自我收益、自我发展、共同致富。

“客源问题将是最大的困扰”

龙鳞村的成功经验,能否在全省的文明生态村中广为推广呢?抱着这样的问题,记者采访了主管琼山文明生态村工作的琼山区文明办主任王启。

据王启介绍,近年来,琼山区沿海榆东线打造百里长廊文明生态村,逐步建成了一批具有红色历史、绿色生态经济等特色旅游资源的文明生态村。全区大力拓展“农家游”发展空间,初步打造了“休闲琼山”旅游品牌。目前开展农家游项目的文明生态村全区有8个。经营效益最好的是以农民自主合股经营为代表的龙鳞村和以公司+农户联合开发经营为代表的田心村。两种模式各有特点。前者易于调动农民的积极性,农民主人翁意识强;后者开发标准较高,服务较上档次。

“但是海口的农家游普遍存在一个问题,就是客源主要来自海口及周边市县的自驾车群体,市场需求还不是太大。除了周末以及水果成熟季节会形成火爆现象外,平时常会出现门可罗雀局面。客源问题,将是农家游做大做强的最大困扰。”王启说。

而且海口目前的“农家游”服务项目普遍比较单一,互动性、参与性不够,有的只限于饮食、打麻将,不能满足不同层次旅客的需求。一群人到了村里除了钓钓鱼,骑骑自行车,就是各自扎堆打牌、打麻将,到“饭点”了吃最常见做法的土鸡、土鸭、塘鱼,家家大同小异。吃的农味不足,且玩起来乐趣也不多,时间一长难免“审美疲劳”。

“住上一天尚可,住上两天,大多数人就嫌无聊了!”王启说,要把农家游产品挖掘开发为真正意义的乡村度假产品,海南还要在产品创新上下足功夫。比如,要想办法充分满足游人“吃、住、行、游、购、娱”的需求,在突出体验性上做出品味来,以吸引游客的逗留时间,做到“爱过来、住下来、常想来”。

“游客们对农家餐饮很推崇,并不表明‘农家乐’就等同于‘农家吃’。”有着10年旅游从业经历的李凤瑾认为,以“吃”来带动的“农家乐”是短期的,“吃”只是吃、住、行、游、购、娱——旅游六要素之一,在其他方面,“农家乐”需要经营者再动脑筋。她认为,盲目跟风开办“农家乐”并不可取,需要有长远的规划。规模越小、游客不足、收入低下,业主越舍不得投入,客源会更少。

据记者观察,目前海南乡村旅游景区还普遍缺乏市场意识和竞争意识,发展大旅游的整体观念尚不强,乡村旅游点之间存在各自为战现象,单枪匹马打市场者多,团结协作、联合促销者少。同时,资金的不足,不仅导致了旅游产品的低层次、粗放式开发,很多高价值旅游资源处于原始状态,形不成精品、特品,而且导致市场营销资金投入不足,客源市场范围狭小、单一,严重影响了当地旅游业的更大发展。

对此,海南省旅游发展研究会常务副秘书长王赵洵认为,乡村旅游从低到高有3个层次,分别是观光农业、休闲农业和乡村度假,把乡村旅游简单地与“农家乐”等观光体验式旅游产品等同起来,恰是制约海南乡村旅游发展的瓶颈。这样不仅降低了乡村旅游的丰富性,遮盖了乡村旅游所包含的其他类型,也容易导致乡村旅游经营方式、开发模式、开发思路的单一化。在海南建设国际旅游岛的关键时期,海南的乡村游应该坚持国际化的起点,强调文化性和原生性。并充分利用网络营销廉价、速度快、影响面宽、服务功能强、易形成个性特色等优势,利用互联网推广乡村游品牌,促进乡村旅游发展。◎