香砂养胃口服微乳的处方优选及理化性质、稳定性考察

张 婧,王木生,杨 明,廖正根,王 森(江西中医学院现代中药制剂教育部重点实验室,南昌市 330004)

香砂养胃口服微乳的处方优选及理化性质、稳定性考察

张 婧*,王木生,杨 明,廖正根#,王 森(江西中医学院现代中药制剂教育部重点实验室,南昌市 330004)

目的:对香砂养胃口服微乳进行处方设计与评价。方法:采用Km值滴定法绘制伪三元相图,以混合油相含量、聚氧乙烯35蓖麻油(EL 35)含量、乙醇含量为考察因素,以制剂经热压灭菌前后平均粒径之比为指标,采用星点设计-效应面法优化处方;采用染色法鉴别微乳类型;并考察制剂的理化性质与稳定性。结果:最优处方为混合油相占4.75%,EL 35占55.72%,乙醇占25.01%,水提液占14.52%,糖精钠占0.01%;制备微乳为O/W型微乳,pH值为4.32±0.04,黏度为(10.1±0.32)mPa·s,电导率为(12.33±0.91)μs·cm-1,折光率为1.3904±0.002,平均粒径为(14.0±0.11)nm,乳滴呈球形,在高速离心、人工胃肠液中及长期留样稳定性考察中无分层、絮凝。结论:香砂养胃口服微乳处方稳定、可靠。

微乳;香砂养胃;伪三元相图;星点设计-效应面优化法;性质考察

香砂养胃丸出自清·沈金鳌的《杂病源流犀烛》,由木香、砂仁、白术、陈皮、茯苓等12味中药组成,具有健脾祛湿、消除胀满的功能。目前已有剂型包括胶囊[1]、颗粒、乳剂和软胶囊[2]。微乳(microemulsion)是一种由水、油、表面活性剂和助表面活性剂组成的、光学上各向同性、热力学上稳定的溶液体系[3]。微乳制备方法简单,粒径小且均匀,一般在10~100nm,具有避免首关效应以及缓释作用,可提高产品稳定性[4,5]和药物生物利用度[6],同时减少药物对人体的刺激,具有广阔的开发前景。本研究通过对香砂养胃丸剂型改进,研制了以同方药材水提液和挥发油同时为主要药理成分的香砂养胃口服微乳,并对其稳定性进行评价。

1 仪器与试药

4803-02型磁力搅拌器、Oakton Con11型电导仪(美国Cole-parmer公司);TGL-16G台式高速离心机(上海医用分析仪器厂);JEM-1200型透射电子显微镜(日本JEOL公司);NDJ-8S型黏度计(上海精密科学仪器有限公司);Nano-S粒度测定仪(英国Malvern公司);pHS-2C型pH测定仪(上海雷磁仪器厂);阿贝折光仪(石家庄光电设备厂)。

香砂养胃制剂挥发油,是从方中含挥发油药物中提取,经无水硫酸钠脱水,为黄色油状物;香砂养胃制剂水提液,由方中12味药物提取而成,为棕色水溶液。两者均由江西中医学院现代中药制剂教育部重点实验室自制。中链甘油三酯(MCT,英国Croda公司);聚氧乙烯35蓖麻油(EL 35,德国BASF公司);吐温80、1,2-丙二醇、甘油、无水乙醇(天津博迪化工有限公司);大豆油(铁岭北亚药用油有限公司);肉豆蔻酸异丙酯(IPM,南京学子化工产品销售中心);其他试剂均为分析纯。

2 方法与结果

2.1 空白微乳处方筛选

作为药物载体,微乳应无毒、无刺激、无不良药理作用,具有良好的生物相容性,不影响主药的药效和稳定性。微乳中油相分子与表面活性剂分子应相互渗透,使油相分子与界面膜分子保持适当联系,这意味着油相分子大小对微乳的形成较为重要[6]。香砂养胃方中挥发油可溶于石油醚、乙醇、氯仿、MCT、IPM等溶剂,考虑到安全性与实用性,初步选择大豆油、IPM、MCT与挥发油混合为微乳制剂油相。

表面活性剂为形成微乳必需的物质,其主要作用在于降低界面张力和形成吸附膜,促进微乳的形成。表面活性剂的选择取决于所形成微乳的特性及使用目的,形成O/W型微乳液中乳化剂的亲水亲油平衡值(HLB)通常为9~16[7],因此采用吐温80和EL 35作为乳化剂。

微乳的形成通常需要助表面活性剂的参与,以促进微乳形成并提高制剂稳定性。助表面活性剂必须在油相与界面上都达到一定的浓度,且分子链较短。常用的助表面活性剂包括有机胺、低级醇、单双烷基酸甘油酯等,因此采用中短链醇乙醇、1,2-丙二醇和甘油为助表面活性剂[8]。

采用Km值滴定法绘制伪三元相图[9,10],以MCT、IPM、大豆油与挥发油混合为油相(混合比例=9,W/W),配制表面活性剂与助表面活性剂的混合液。将混合油相与表面活性剂和助表面活性剂的混合液按质量比9.5∶0.5、9∶1、8∶2、7∶3、6∶4、5∶5、4∶6、3∶7、2∶8、1∶9、0.5∶9.5混合,在25℃下搅拌混合均匀,并在磁力搅拌下向混合液中缓慢滴加蒸馏水。随着加水量的变化,混合液可能会发生从澄清变浑浊或从浑浊变澄清等变化,记录变化点时的加入水量,绘制伪三元相图,拟定处方量(除水相)为2.0g。

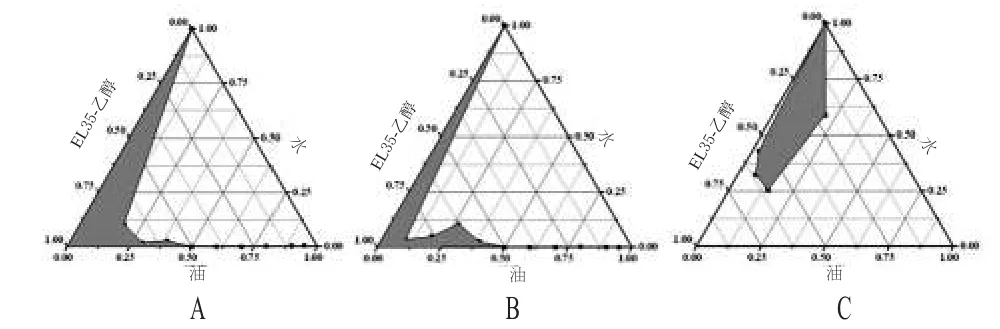

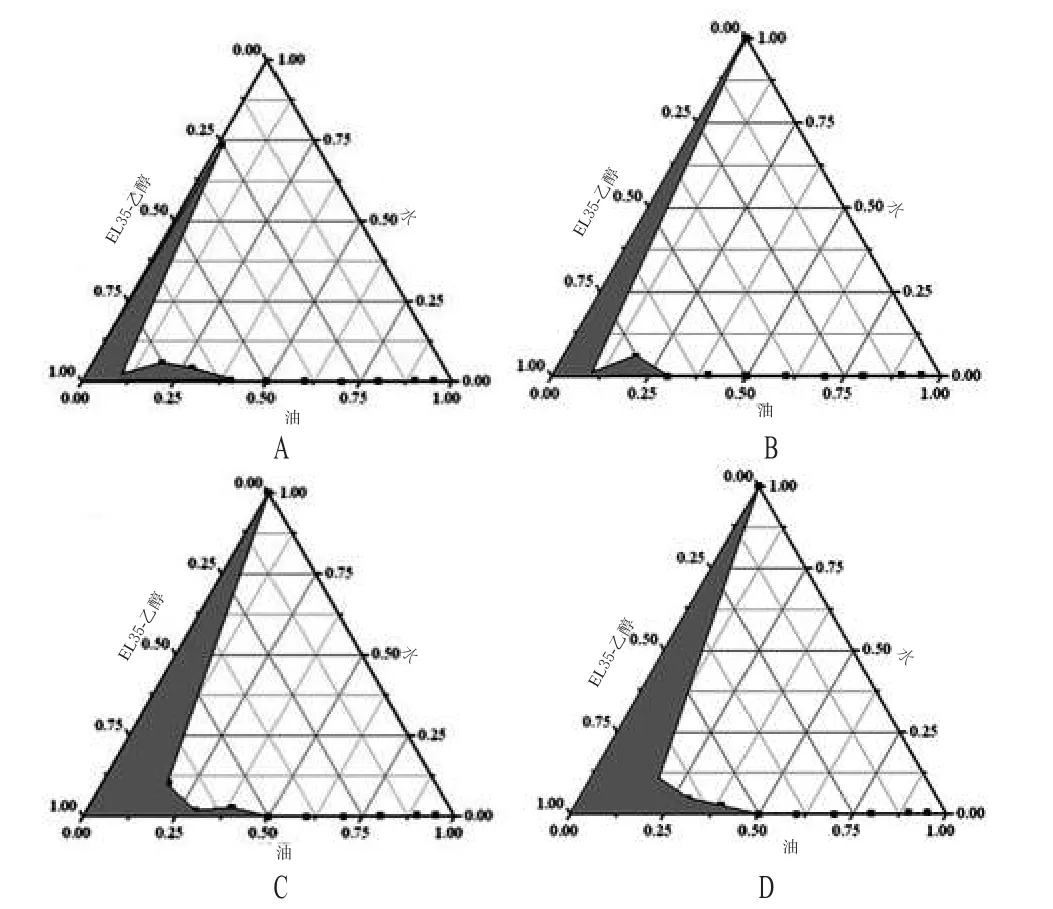

2.1.1 混合油相对微乳形成的影响 分别以MCT、IPM、大豆油与挥发油混合为油相(混合比例=9,W/W),以表面活性剂EL 35与助表面活性剂乙醇的质量比Km=2的混合物为混合表面活性剂,在25℃下绘制伪三元相图(见图1),阴影部分为微乳区。由图1可知,不同油相所形成的微乳区大小为MCT>IPM>大豆油,因此选择MCT为油相。

图1 EL35/乙醇/混合油相/水体系的伪三元相图A.中链甘油三酯;B.肉豆蔻酸异丙酯;C.大豆油Fig 1 Pseudo-ternary phase diagrams of EL 35/alcohol/mixed oil phase/waterA.MCT;B.IPM;C.soybean oil

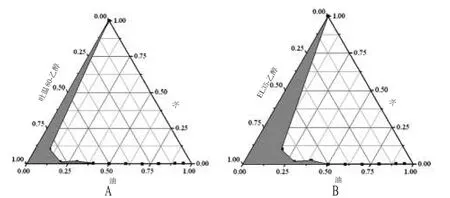

2.1.2 表面活性剂对微乳形成的影响 以吐温80与EL 35为表面活性剂,MCT与挥发油混合为油相,表面活性剂与助表面活性剂乙醇的质量比为Km=2,在25℃下绘制伪三元相图(见图2),阴影部分为微乳区。由图2可知,EL 35为表面活性剂时,所形成微乳区略大,故选择EL 35作为表面活性剂。

图2 表面活性剂/乙醇/混合油相/水体系的伪三元相图A.吐温80;B.EL 35Fig 2 Pseudo-ternary phase diagrams of surfactant/alcohol/mixed oil phase/waterA.tween 80;B.EL 35

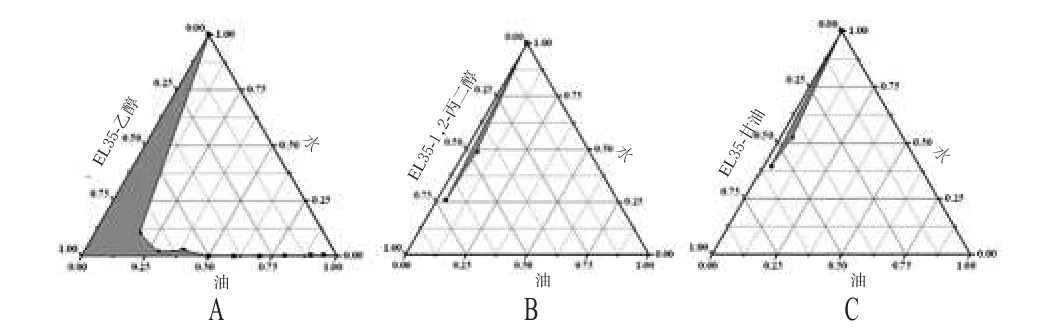

2.1.3 助表面活性剂对微乳形成的影响 以乙醇、1,2-丙二醇与甘油为助表面活性剂,MCT与挥发油混合为油相,表面活性剂EL 35与助表面活性剂的质量比为Km=2,在25℃下绘制伪三元相图(见图3),阴影部分为微乳区。由图3可知,不同助表面活性剂所形成的微乳区大小为乙醇>1,2-丙二醇>甘油,后两者形成微乳相对黏稠,形成的凝胶区较大,因此选择乙醇为助表面活性剂。

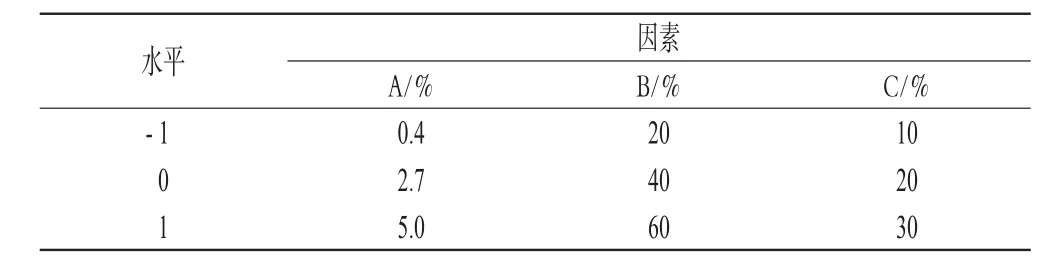

2.1.4 Km值对微乳形成的影响 以MCT为油相,EL 35为表面活性剂,乙醇为助表面活性剂,分别选用表面活性剂与助表面活性剂的质量比Km为0.5、1、2、3,在25℃下绘制伪三元相图(见图4),阴影部分为微乳区。由图4可知,当Km值为2、3时所形成微乳区域最大,考虑到表面活性剂用量应尽量少,因此选择Km=2为最佳配比。

2.2 载药微乳处方优化

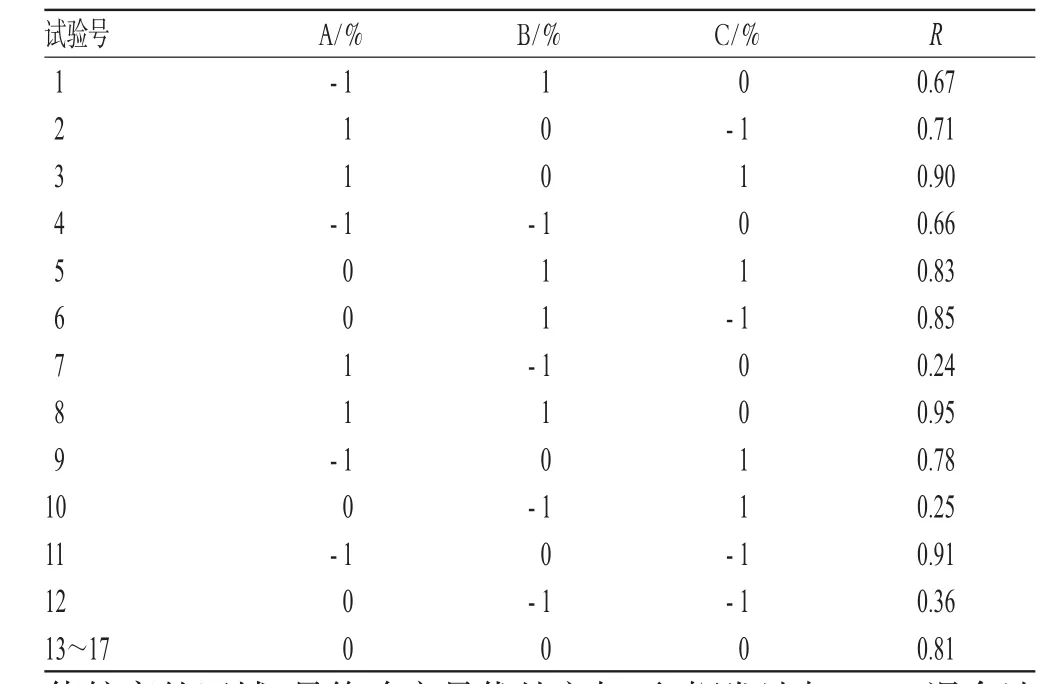

在处方筛选的基础上,选择对香砂养胃微乳形成及性质影响较显著的3个因素为考察对象,即MCT与挥发油混合油相含量(A)、EL 35含量(B)以及乙醇含量(C),以香砂养胃水提液为水相,进行星点设计[11]。因素水平见表1。

图3 EL35/助表面活性剂/混合油相/水体系的伪三元相图A.乙醇;B.1,2-丙二醇;C.甘油Fig 3 Pseudo-ternary phase diagrams of EL 35/cosurfactant/mixed oil phase/waterA.alcohol;B.1,2-Propylene glycol;C.glycerol

图4 EL35/乙醇/混合油相/水体系的伪三元相图A.Km=0.5;B.Km=1;C.Km=2;D.Km=3Fig 4 Pseudo-ternary phase diagrams of EL 35/alcohol/mixed oil phase/waterA.Km=0.5;B.Km=1;C.Km=2;D.Km=3

表1 因素水平Tab 1 Factors and levels

乳剂的质量评价通常以外观、粒径和离心稳定性为指标,本研究采用微乳经热压灭菌(115℃,30min)前后平均粒径之比(R,R=D前/D后)为评价指标。星点设计及结果见表2。

以A、B、C为自变量,R为因变量,得到多元非线性回归方程:R=0.81-0.028A+0.22B-0.008C+0.17AB+0.08AC+0.022BC+0.036A2-0.22B2-0.021C2,方程拟合度较好,r=0.974,P<0.0001,方程具有统计学意义。

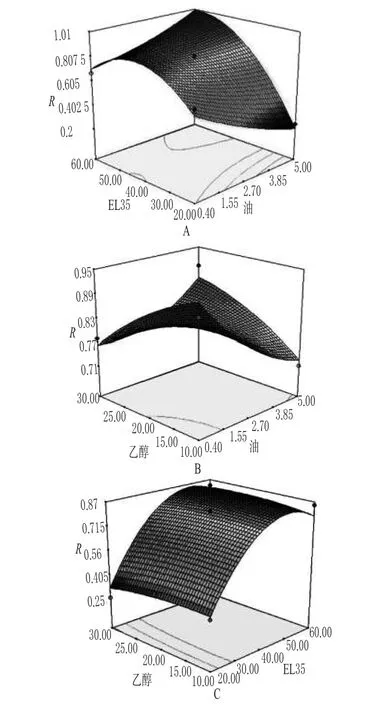

本试验以此方程作为分析及预测的模型,未将模型进行进一步简化。由于三维图只能表达含2个自变量函数的曲面图,因此将3个自变量之一固定为中值,以R为因变量,相对于另2个自变量的效应面作三维图(见图5)。在三维图中选择R值较高的区域,最终确定最优处方如下:挥发油与MCT混合油相占4.75%,EL 35占55.72%,乙醇占25.01%。

表2 星点设计及结果Tab 2 Design and result of central composite design-response surface methodology

图5 三维效应面图A.EL 35与混合油相;B.乙醇与混合油相;C.乙醇与EL 35Fig 5 Three-dimensional response surface diagramsA.EL35and mixed oil phoese;B.ethacol and mixed oil phese;C.ethanol and EL35

2.3 矫味剂对载药微乳的影响

微乳中油相和表面活性剂含量所占比例较大,为了改善微乳的不良口感可加入适量甜味剂,因此根据“2.2”项下结果,以含有0.01%糖精钠的香砂养胃水提液为水相,测定加入甜味剂前后微乳的平均粒径。结果显示,0.01%糖精钠的加入对微乳的粒径分布无显著影响。

2.4 香砂养胃口服微乳的制备

根据处方优化结果,确定香砂养胃口服微乳的最佳处方组合为混合油相/EL 35/乙醇/水提液,质量比为4.75∶55.72∶25.01∶14.52。将处方量的MCT与挥发油混合(质量比为9),与无水乙醇在室温条件下搅拌混匀作为油相,取0.01%糖精钠溶于香砂养胃水提液中为水相,最后将水相加入油相中,搅拌下制得澄清棕黄色微乳,灌装于10mL棕色口服液瓶中,充氮绝氧密封,115℃灭菌30min。

2.5 微乳类型的鉴别

采用染色法鉴别微乳类型[12]。水溶性染料亚甲蓝(蓝色)和油溶性染料苏丹红(红色)在微乳中的扩散速度不同,结果表明,蓝色扩散快于红色,所得微乳为O/W型。

2.6 微乳的质量评价

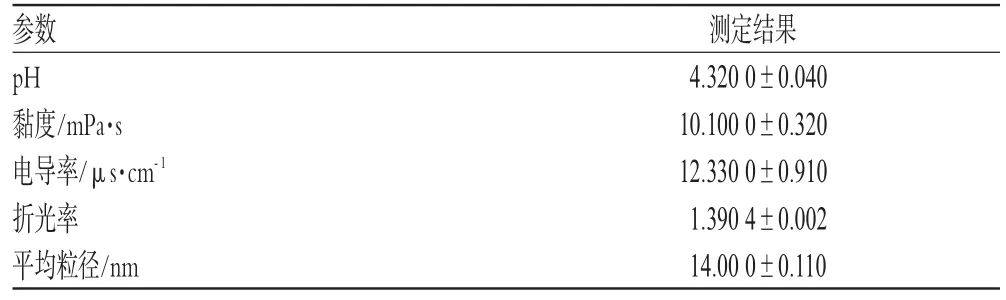

2.6.1 理化性质考察 根据最优处方及工艺制备香砂养胃口服微乳,按2010年版《中国药典》项下方法分别测定其pH值、黏度、电导率以及平均粒径。结果,灭菌前后制剂各项性质无显著性差异。香砂养胃口服微乳的理化性质见表3。

表3 香砂养胃口服微乳的理化性质(n=3)Tab 3 Physicochemical property of Xiangsha yangwei oral microemulsion(n=3)

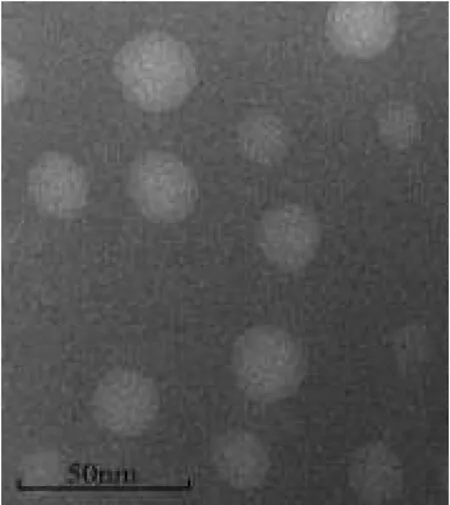

2.6.2 外观形态观察 采用透射电镜观察粒子外观形态,微乳乳滴呈球形,大小分布均匀无粘连。香砂养胃微乳透射电子显微镜图见图6。

2.7 微乳的稳定性考察

2.7.1 离心法 对于外观透明或是半透明的、流动性很好的水/油/乳化剂分散体系,高速离心分离10min不发生相分离,即可认为是稳定微乳[13]。取1mL香砂养胃口服微乳置于1.5mLEP管内,经10000r·min-1离心10min后观察,未见分层、沉淀、混浊现象产生,保持澄清透明。

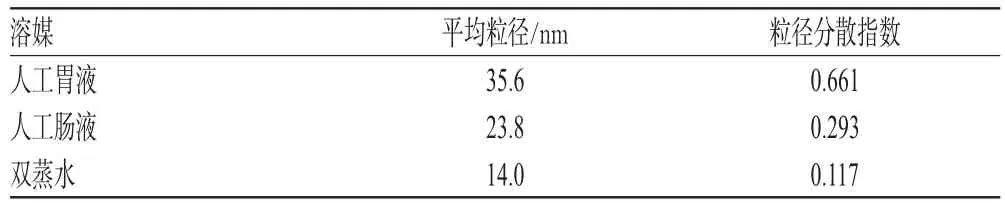

2.7.2 人工胃、肠液中稳定性 将等体积的香砂养胃口服微乳与人工胃液相混合,涡旋3min,离心后观察并测定上清液的粒径分布;同法考察微乳在人工肠液中的稳定性,结果见表4。由表4可知,微乳中加入人工胃液、人工肠液后,保持澄清透明,粒径虽有所增大但仍在微乳规定范围内。

图6 香砂养胃微乳透射电子显微镜图(×200000)Fig 6 Transmission electron micrograph of Xiangsha yangwei microemulsion(×200000)

2.7.3 长期留样稳定性 香砂养胃口服微乳于西林瓶中留样,分别在4、25℃的条件下放置90d,以10d为间隔进行外观观察,考察其稳定性[14]。结果,3个月内样品保持棕黄色、澄清、流动性好,无分层、絮凝及破乳现象发生,制剂各项性质无显著性差异,微乳稳定性良好。

表4 微乳在人工胃液和人工肠液中的稳定性Tab 4 Stability of microemulsion in artificial gastric and intestinal juice

3 讨论

香砂养胃方已有剂型包括胶囊、颗粒、乳剂和软胶囊,然而以香砂养胃挥发油和水提液为有效成分、分别作为油相与水相的微乳制剂尚未见文献报道。微乳作为一种特殊的液-液分散体系,具有多种优点,如可多途径给药、热力学稳定性、透明、低黏性、可过滤除菌,当表面活性剂和助表面活性剂含量达到一定值以上时,微乳在理论上可以无限稀释。目前关于微乳的本质及形成机制尚无定论,主要理论包括界面或混合薄膜理论、溶液化理论和热力学理论等[3]。

伪三元相图法通过微乳区面积考察体系的相对稳定性。药用微乳以最小限量的表面活性剂为条件,选择乳化剂含量较小的点以确定体系各组分的大致比例。

在油相的选择中,大豆油分子体积大、极性小,难以充分渗透至界面膜中[8],形成的微乳区域最小,主要以普通乳剂的状态存在;与之相比,经修饰和水化的MCT显得更有效,具有高度的流动性和溶解性,因此选择微乳区域最大的MCT与挥发油混合作为混合油相。

吐温80与EL 35作为乳化剂,两者HLB相近,加入相同量的助表面活性剂调节后,EL 35形成微乳区面积>吐温80,乳化能力略高于吐温80,对油相的增溶能力强,它具有生物相容性良好、毒性低的特点,能与多种药物配伍,同时溶液稳定且不易受pH值影响,因此选择EL 35为表面活性剂。

在助乳化剂的选择中,所用助表面活性剂为两亲性小分子,可通过增大油水界面膜曲率,使助表面活性剂更易嵌入油水界面表面活性剂中,形成混合吸附层,阻止内部油相外渗,并提高界面膜的流动性和柔韧性,避免液晶和凝胶态的形成,最终形成稳定微乳[15]。由于1,2-丙二醇及甘油黏度较乙醇大,尤其甘油黏度最大,因此微乳体系均易形成凝胶相。相同Km值条件下,乙醇体系的微乳区域最大,这可能与无水乙醇的溶解能力有关,通过降低水相极性以调节表面活性剂的堆积常数[16],同时降低界面张力、增加膜流动性,使界面膜易于弯曲形成微乳[17],降低整个体系的黏度。

当Km<1表面活性剂用量较少、乳化能力较低时,微乳区面积很小,随着Km值增大,乳化能力提高,微乳区面积变大,然而Km继续增大时,微乳面积变化不大。由此可见,表面活性剂与助表面活性剂之间存在最佳配比,此时助表面活性剂完全嵌入表面活性剂中,增溶能力最强,对混合油相具有最佳的乳化效果。

由于伪三元相图在制备过程中通常出现多相共存区域,因此多用于直观判断微乳形成的基本条件。本研究采用了星点设计-效应面优化法,与常用正交设计及均匀设计相比,试验次数较少且准确度高,是近年来常用的集数学和统计学方法于一体的试验设计优化法。它是由二水平析因设计加轴点和中心点组成,大多数情况下,各因素对效应的影响并非线性,因此选择合适于非线性拟合的试验设计方法星点设计-效应面法可以提高优化效果[18],最终确定处方。

微乳热力学稳定,可热压灭菌或通过微孔滤膜除菌。考虑到滤膜过滤除菌对仪器设备要求高、耗时长、成本高等特点,本研究采用热压灭菌,并利用灭菌前后微乳乳滴粒径的变化,作为星点设计-效应面法筛选处方的评价指标。

综上所述,本研究通过绘制伪三元相图,并结合星点设计-效应面法,确定了香砂养胃口服微乳的最优处方,制备得到的口服微乳粒径分布均匀,在人工胃肠液中稳定,且具有长期稳定性,有望成为香砂养胃方的新型制剂。

[1] 朱凤云,王浴铭.香砂养胃胶囊质量控制的定性研究[J].河南中医药学刊,2002,17(5):19.

[2] 黄舒丽,黄舒娅.香砂养胃软胶囊质量标准研究[J].广东药学院学报,2000,16(4):277.

[3] 梁文平.乳状液科学与技术基础[M].北京:科学出版社,2001:211-233.

[4] 崔 颖,郭 静,张 丽.微乳及其在不同给药途径中的应用[J].中国药房,2010,21(25):2390.

[5] 寇 欣.微乳给药系统的研究进展[J].天津药学,2005,17(6):49.

[6] 鲁 莹,刘 英.新型药物载体:微乳[J].国外医药合成药生化药制剂分册,1999,20(4):253.

[7] 王晓黎,蒋雪涛.微乳在药剂学上的应用[J].解放军药学学报,2000,16(2):88.

[8] 胡婵娟,赵秀丽,胡海洋,等.β-榄香烯微乳的制备及理化性质考察[J].沈阳药科大学学报,2009,26(6):415.

[9] Papadaiiteiou V,Pispas S,Syrious S,et al.Biocompatible microemulsions based on limonene:formulation,structure,and applications[J].Langmuir,2008,24(7):3380.

[10] 王 勤,李华文,彭新生.蛇床子素胃蠕动制备及其透皮能力的研究[J].中国药房,2010,21(27):2529.

[11] 李天傲,章 晔,冯 璇,等.纳洛酮微乳的制备及其透皮吸收作用[J].中国药学杂志,2009,44(9):688.

[12] Schechter RS.Microemulsions and related systems[M].New York:Marcel Dekker,1998:1-200.

[13] Peira E,Scolari P,Gasaco MR.Transdermal permeation of apomorphine through hairless mouse skin from microemulsion[J].Int J Pharm,2001,226(1-2):47.

[14] 崔丽莉,邓英杰,张 勇,等.胸腺五肽包水型口服微乳的处方设计与评价[J].沈阳药科大学学报,2010,27(8):599.

[15] Ho HO,Hsiao CC,Sheu MT.Preparation of microemulsions using polyglycerol fatty acid esters as surfactant for the delivery of protein drugs[J].J Pharm Sci,1996,85(2):138.

[16] Shinoda K,Arakim M,Sadaghiani A,et al.Lecithin-based microemulsions:phase behavior and microstructure[J].J Phys Chem,1991,95(2):989.

[17] Binks BP,Meunier J,Langevin D.Characteristic sizes,film rigidity and interfacial tensions in microemulsion systems[J].Progr Colloid Polym Sci,1989,79:208.

[18] 刘哲鹏,张 莉,陆伟跃,等.星点设计法优化阿莫西林黏附微球处方工艺[J].中国医药工业杂志,2003,34(6):280.

Optimization of the Formula of Xiangsha Yangwei Oral Microemulsion and Physiochemical Property and Stability of It

ZHANG Jing,WANG Mu-sheng,YANG Ming,LIAO Zheng-gen,WANG Sen(Key Laboratory of Modern TCM Preparation,Ministry of Education,Jiangxi College of TCM,Nanchang 330004,China)

OBJECTIVE:To design and evaluate the formula of Xiangsha yangwei oral microemulsion.METHODS:Pseudo-ternary phase diagrams were constructed using Km titration,The formula was optimized by central composite design-response surface methodology with amount of mixed oil phase,EL35and ethanol as factors and using ratio of mean particle size before and after hot pressing sterilization as index.The prepared microemulsions were identified by staining method,and the physiochemical property and stability of preparation were investigated.RESULTS:The optimized formula was made up of 4.75%mixed oil phase,55.72%EL35,25.01%alcohol,14.52%water extract,and 0.01%sodium saccharin.Prepared microemulsion was O/W microemulsion.The relevant parameters of identified O/W microemulsion were as follows:pH 4.32±0.04,viscosity(10.1±0.32)mPa·s,conductivity(12.33±0.91)μs·cm-1,refractive index 1.3904±0.002,mean particle size(14.0±0.11)nm.Spherical-shaped particles were found under transmission electron microscopy.The microemulsion was stable under high speed centrifugation,in artificial gastric and intestinal juice,and under long-term observation.CONCLUSION:Xiangsha yangwei oral microemulsion is stable and reliable.

Microemulsion;Xiangsha yangwei;Pseudo-ternary phase diagrams;Central composite design-response surface methodology;Property investigation

R284.1;R283.62

A

1001-0408(2011)27-2529-05

2010-11-22

2011-04-18)