后结构主义视域中的美国国会涉华话语霸权

○叶惠珍

(华侨大学 1.外语学院,福建 泉州 362021;

2.哲学与社会发展学院,福建 厦门 361021)

一 话语霸权与后结构主义

“霸权”(hegemony)是意大利共产党创始人,著名的马克思主义哲学家葛兰西的核心哲学思想。在葛兰西看来,霸权是一种“接合”(articulation)过程,即通过言语、辩论、修辞的说服力而获得的权威性影响和指导地位的过程[1]42-49。就总体而言,葛兰西用hegemony描述的主要是某一社会集团争取其他集团对其表示积极赞同和自觉服从的一种控制方式[2]20-31。在此基础上,新葛兰西主义研究学者拉克劳(Ernesto Laclau)与墨菲(Chantal Mouffe)又对葛兰西的霸权理论进行重新解读,他们将葛兰西置于后现代语境中,通过对本质主义的解构,将霸权概念视为一种话语链接的实践理论[3]22-27。美国学者Holub亦认为,葛兰西的霸权理论能用来面对现时代的政治挑战,用以解释现时代的权力与支配的关系[4]。

话语霸权的形成是一个采用话语、修辞等手段进行的权威与影响力建构过程。话语的主体并非在讲诉真理,而是运用业已存在的语言系统和辞令建构某种主体性和身份,同时把其他主体性和身份排除[5]41-57。话语霸权的危险性在于它可以把某些事物变成一种真理统治(regime of truth)并传播开来,使人们想当然地接受[5]41-57。而借用后结构主义的视角,对某种特定话语霸权的拆分和解析成为可能。话语权的建构不再是单一声音的权威垄断,而是更加平等的多方话语平台。

后结构主义起源于结构主义。20世纪初,索绪尔的《普通语言学教程》出版,标志着结构主义的诞生。索绪尔提出“语义存在于整个语言结构中而不在于个别词的分析中”[6]。他强调语言系统是由不同的结构层次构成的,在每个层次上人们能够确定相互对立的成分。每个层次上的单位与其他成分联合形成了更高层次的单位[7]。结构主义后来历经语言学家罗曼·雅各布逊、人类学家列维-斯特劳斯、心理学家让·皮亚杰以及哲学家阿尔都塞等人的发展与创新,深刻影响了20世纪人文与自然科学的发展。

20世纪60年代出现的后结构主义是从内部对结构主义的批判,它力图使结构的系统性和传统科学非中心化,它批判结构主义形而上学的基础并把它向不同方向衍生[8]5。

后结构主义主要强调话语,更加关注语言的解构作用[9]6-7。其主要代表人有福柯、德里达、拉克劳与墨菲等人。福柯强调知识和权力,他认为话语的形成是一个归位(dispersion)过程, 使某些事物、概念、声明、主题选择等成为常规事物[5]41-57。德里达则强调解构与文本间性(intertextuality),他批判了索绪尔结构主义语言学的“逻各斯中心主义”,“语音中心主义”乃至其隐藏的“西方人种中心主义”[10]。德里达提出了自己的“延异理论”,他把语言理解为一种在现实中有其应用、扩散的“话语”,对这种语言的批判目的直指当前西方政治制度[11]83-88。在他看来,解构是一种介入伦理及政治转型的姿态,也等于去转移、叛逆霸权并质疑权威[12]15-16。

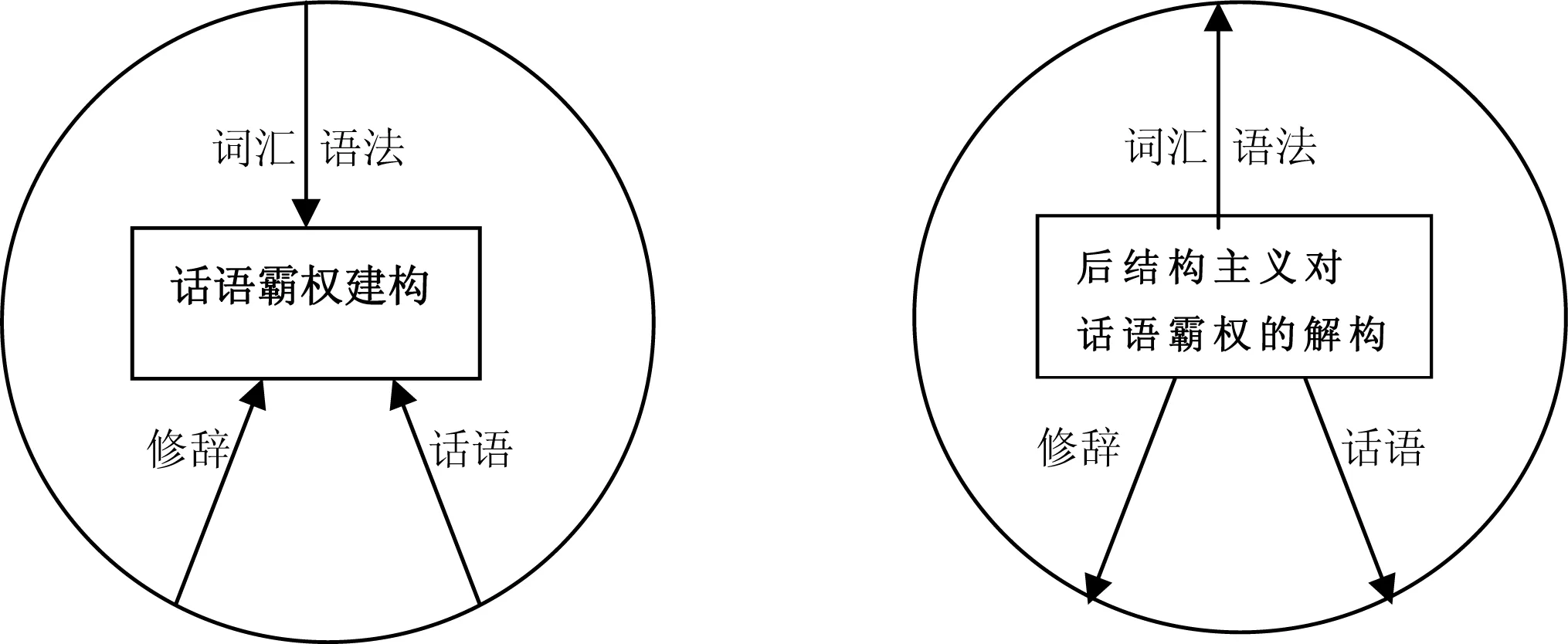

隐含在特定话语体系中的霸权需要借助显性的语言单位、语法手段、修辞方法和话语策略作为其载体,渗透读者或听众的赞同心理域(psychological domain of consent)。词汇作为话语的微观单元,犹如建筑原料中的砖块,与具有粘和功能的语法手段相结合,构成了话语霸权建构的第一个维度。种类繁多的修辞手段则好比建筑格局设计,是霸权建构的第二个重要维度。话语风格的连贯性作为霸权建构的第三个维度,起着关键的统领作用(如图1)。话语组织者为实现意识形态灌输的目的,精心挑选特定词汇,选择性运用某些语法结构,借助修辞手段所营造的艺术柔和或渲染效果,编织具浓郁意识形态特点的话语谱系。通过如上三个维度,话语主体于不知不觉中捕捉受众心理,同化临近利益集团或利益阶层的价值维度并试图感化对立利益阶层的价值取向。

(图1:话语霸权的建构) (图2:后结构主义对话语霸权的解构路径)

20世纪90年代以来,学者们开始借助后结构主义理论从话语的角度来研究国际关系,旨在探究文本过程与社会过程在特定的语境中如何联系在一起,以及这种联系如何影响人们的言行[5]41-57。下文将基于图1的解析模式,对美国国会与行政部门中国委员会(Congressional-Executive Commission on China, 下文简称CECC)2010年年度报告英文版的部分章节进行分析。

二 CECC-2010年年度报告中的涉华话语霸权

美国国会与行政部门中国委员会(CECC)是美国政府在中国申请加入世贸组织之际所成立的专门调查中国人权与法治状况的一个委员会。CECC成立以来每年都在因特网上公开发布其年度报告。如外交部发言人马朝旭2010年10月21日答记者问时所说,这个委员会一贯戴着有色眼镜,歪曲事实,对中国的社会制度和有关政策妄加指责。CECC-2010年年度报告也不例外。

CECC-2010年年度报告英文版长达346页,除前言和概述以外,由七个部分组成。第一部分为行政部门综述(Executive Summary),包括言论自由、工人权利、刑事公正、宗教自由、少数民族权利、计划生育、户口问题、妇女地位、贩卖人口、朝鲜难民、公共健康、环保、市民社会、民主管理机构、商业法治、获取公正的途径(access to justice)、新疆、西藏和港澳发展共19个子问题。第二部分为人权问题(Human Rights),是对综述部分前十二个子问题的深入报告。第三部分为法治的发展(Development of the Rule of Law),是对综述部分市民社会、民主管理机构、商业法治、获取公正的途径四个子问题的深入报告。第四部分是新疆,第五部分是西藏。第六部分为香港与澳门的发展,第七部分为尾注。

因篇幅有限,下文将主要对该报告的前言、概述与行政部门综述部分进行词汇语法、修辞和话语三个层面的分析,解构美国国会涉华话语霸权的建构模式。

(一)词汇语法层面

语法是一个含义广泛的术语,它包括音系学、词法、句法和语义学;而传统语法则主要包括词法和句法[14]。下文将针对词汇的重复以及动词的被动语态用法进行分析。

1词汇的重复:以control和stability为例

语言学家罗杰·夫勒在其著作《语言学批判》中说过,当某类词或某种结构以一种不同寻常或引人注目的频率在文本中反复出现时,他们会起到累积性的作用,产生一种突出的效果[13]95。CECC-2010年年度报告中大量运用特殊词汇的重复,分别勾勒中美政府截然相反的道德形象,制造美方话语权威和公正的假象。

随着互联网行业的发展,越来越多新型的网络平台融入到了人们的生活,人们日常生活都要用到淘宝、京东等交易平台,使用支付宝、小米钱包、微信等来支付。这些平台都有一套独立的注册、登录、认证和权限管理的系统,每一个用户在系统中都充当不同的角色,并拥有不同的权限,这种中心化系统给人们带来的弊端有以下几点:

如在前言的最后一段,CECC悍然宣称“中国的稳定事关美国的国家利益”(The stability of China is in the national interest of the United States.)。此言既出,听来好似CECC所作的一切调查和报告全然出于维护中国稳定(stability),足以让阅读这份报告的中国读者释然,同时又秉着维护美国国家利益的立场,没有白费了阅读报告的美国读者缴纳给政府的税赋。借助平衡的语言策略,CECC为美国政府干涉他国内政提供了岸然的说辞。似乎担心只向中国政府强调一次“stability”不够,CECC紧接着在接下来的两句话里又两次重复使用“stability”:第二句话宣称中国政府需更致力于法治与人权保护,才能走向“维稳之路”(a stability-preserving path);第三句话则近似威胁,声称倘若中国政府没有坚决保护上述权利,则将破坏中国的稳定(原文:Anything less than the government’s full and firm commitment to protect and enforce these rights undermines stability in China.)。通过“stability”在前言的结尾段落里的三次重复使用,CECC狡谐地将自己定位于协助中国“维稳”的角色,掩盖其妄加指责的真实意图。

又如被CECC用以指责中国政府高压控制的“control”一词在全文竟然被使用了201次,仅在概述部分就出现了24次,平均每页都出现两至三次。例如“Chinese government expanded state economic and social control”, “misapplication of law as a means of control”, “control an increasing number of facets of daily life”, “the tightening of control over criminal lawyers”, “The government continued to tighten its control over civil society groups”, “Authorities also sought to tighten control over the Internet.”, “Officials stepped up monitoring and control of blogging.”, “control as a method for improving accountability”, “state control of the economy”, “China’s leaders over the last year sought to expand control.”, “control human rights lawyers”, “the control of the exit and entry of citizens”, “state control over religion”, “tighten controls over online speech”。从市民社会团体、因特网、博客、经济、律师到公民出入境等问题,中国政府正常的行政管理工作被一一拿来说事,盖以“control”这种近似强权控制的贬义词,更在多处加上 “tighten”和“expand”这样的动词搭配。不知情的国外读者倘若阅读这份年度报告,很可能于不自觉中留下了中国政府扩张权利网,强化对社会生活各方面控制的负面意象。

2. 语法手段:被动语态与主动语态

除了前文的“control”一词,CECC用于塑造中国政府负面形象的高频词汇及词组还包括 “rein in” ,“hold on power”, “pressure”, “quash”, “crack down”, “censor”和 “ban”等。与此形成鲜明对照的是CECC别有用心地塑造了我国国内个别极端分子受政府打压的不实意象。CECC为了曲意刻画这种意象,精心运用了同系列贬义动词的高频重复和被动语态,不知情的西方读者很容易掉落这种语法陷阱,对不法极端分子产生同情,对中国政府产生不良印象。例如,动词“mistreated, harassed, detained, abused, intimidated, punished, tortured”等在整个报告中多次反复出现,每次都是至两个以上的表示压迫和虐待的动词的被动语态并列使用,起到一种陌生化与前台化效果。动词“harass”在整篇报告中被使用91次,在前沿与概述部分中出现了3次该词的被动语态,依次为 “Tibetans and… have been harassed and abused by the Chinese government…”, “Petitioners…were mistreated, harassed and detained…”以及“Large numbers of petitioners…were harassed, abused, detained illegally ”。种种关于中国公民被政府骚扰、虐待和拘禁的不实言论以被动语态的形式呈现,错误地强调藏民、信访人员等在中国无人权,处于被压迫地位,而中国政府则被扣上独裁控制的帽子。

又如 “punish”一词在全文出现了130次之多,被动语态与主动语态交替使用。使用主动语态时,多用以勾勒中国政府对公民的严厉惩戒。仅在概述部分第六点的一句话中,“punish”就使用了三次:“…the government has used the law on splittism to punish Tibetans who… and then used the law on ‘leaking state secrets’ to punish Tibetans who attempted to share with other Tibetans information about incidents of repression and punishment.” 经过CECC的曲意丑化,中国政府俨然成了滥用法律惩罚藏民的极权代表。在本篇报告中, “punish”的被动语态也反复出现,如 “Violators of the population planning policy are routinely punished with fines”以及“Free Expression Punished in Xinjiang—Continued”。被动语态强化了受惩罚对象的无抗争力以及惩罚主体的权力控制。CECC借此渲染压迫意境,宣称中国政府惩罚新疆人民的自由言论,严惩违反计生人员等,扭曲事实,构建所谓人权高于主权的话语霸权。

(二) 修辞手段: 对偶、对照、头韵、拟人

在概述的“中国政府对于遵守国际人权规范的新修辞”部分,CECC运用对偶(antithesis)修辞格,指责中国政府表面上拥抱国际惯例,实际上却又认为中国的情况需例外对待(While stating their embrace of international norms in the abstract, …they sought to make the case that, in practice, China deserves to be treated as an exception…)。两个反义词组被排列在一起,互相映衬对照,凸显CECC抢占话语高地,将中国政府逼入难以反驳的话语墙角。

同样是在“中国政府对于遵守国际人权规范的新修辞”部分,CECC使用对照(contrast)修辞格,宣称如今中国政府开始使用新的修辞策略,并且说虽然明摆着有证可查的不遵守国际惯例的情况,如今中国的官方声明仍强调中国政府遵守国际惯例(… official statements increasingly tend to declare the Chinese government’s compliance with international norms, even in the face of documented noncompliance.)。CECC把compliance与noncompliance这两个反义词对照使用,混淆视听,把中国官方话语丑化为不足信赖的辞令。

在概述的“环球经济环境与国家控制的扩张”部分,CECC运用头韵(alliteration)辞格, 称中国地方商业与地方监管当局的共谋与腐败破坏了共产党在这些区域的名誉,(The corruption and collusion between…have undermined the reputation of the Party in these areas.), 因此中央扩张了国家对经济和社会的控制。又如在概述的“中国法治前景”部分,CECC再次使用头韵,质疑中国政府在减少对外资的依赖后,能否继续在商业领域保持对西式法治概念和实践的灵活态度(Whether a decrease in China’s reliance on foreign investment ultimately will be associated with change or continuity in this regard remains to be seen.)。通过使用头韵辞格,CECC着意勾勒中国地方政治的腐败状况,渲染美国国会对中国法治前景的怀疑态度。

拟人(personification)修辞也是CECC擅长使用的一个语言手段。如在概述的“环球经济环境与国家控制的扩张”部分,为了抨击中国国有企业的快速扩张,CECC把中国的国企比拟为人,称国企加快对私企的兼并,在一些经济领域把私企完全排挤出去 (China’s state-owned enterprises have expanded easily and squeezed out private firms in some sectors.)。又如在概述的“中国法治前景”部分,CECC借拟人修辞抨击中国共产党优先加强党对社会的控制,而不是优先执行《国家人权行动计划》(…the Party thus far has prioritized strengthening its grip on society over the implementation of the commitments…set forth in the Chinese government’s own Action Plan.)。通过把中国共产党、国企等比拟为专制人格,CEC曲意刻画了中国官方扩张控制,高压独断的负面形象。

(三)话语策略

在话语层面,CECC别有用心地勾勒了中美两国政府两种截然相反的话语模式。中国政府的行动与话语体系被丑化为不负责任、不可信赖。如在概述的“中国法治前景”部分,CECC质疑中国领导层是否能言行一致,质疑中国政府关于法治的承诺是否真实(Chinese leaders’ actions over the coming months will shed light on whether their stated commitment to the rule of law is real.)。CECC接下来便堂而皇之地敦促美国国会与行政官员去了解中国政府把话语转化为行动的进程( The Commission urges…to continue to inquire about the Chinese government’s progress in translating words into action.)。从上述话语模式可见美国以世界警察自居,无理抨击中国政府,粗暴干涉我国内政。

纵览报告全文,可以发现CECC多次引用中国官方话语,但往往断章取义,节选某些词组和表达法,糅合进CECC的特殊话语框架,目的在于嘲讽中国官方话语。如在概述的“中国政府对于遵守国际人权规范的新修辞”部分,CECC引用国务院新闻办主任王晨2010年4月在全国人大常委会上所做的专题报告中的只言片语,如“我国先后与70多个国家和国际组织开展了对话与交流……回击西方敌对势力对我国的抹黑,增进国际社会对我国互联网管理模式的认同和理解。(The government have countered Western enemy forces’ smears against us, and enhanced the international community’s acceptance and understanding of our model of managing the internet”)CECC以此为据,抨击中国官方话语模式,说中国的这种新修辞模式用意在于重新定义国际人权标准的实质,借此将中国对于国际人权标准的不遵守行为合法化(This new approach seeks to redefine the substance of international human rights standards in a manner that legitimizes the Chinese government’s noncompliance.)。殊不知正是美国政府将自己的人权标准“普世价值”化,不容许任何其他国家定制新的标准,高举“人权”的话语霸权大棒,在全球对诸多发展中国家进行主权干涉与利益掠夺。

完成了对中国政府的丑化素描之后,CECC转而高抬美国政府的话语模式,声称中国政府的“新修辞”给“可敬的,公开的,坦率的”中美对话造成了困难(原文:By adopting this new rhetorical approach, Chinese officials make respectful, open, and frank dialogue with China more difficult.)。CECC以一系列的褒义词粉饰美国干涉他国内政的真实意图,恍若美国对于中国人权状况的关注是一种可敬行为,美国的官方话语坦诚可信,仅出公益,不为私心。

在报告的第一部分即“行政部门综述”中,CECC就言论自由、工人权利、宗教自由等19个子问题进行综述,每个子问题的报告都以“调查结果(Findings)”和“建议(Recommendations)”的框架展开。CECC言之凿凿,使用诸如“Recent statistics show…”之类的语言,力证他们所言不假,所发言论都经过调查,掩盖其部分数据来源的欺骗性、片面性和失真性。在每一个子问题的Recommendations部分,CECC都越俎代庖,罗列出种种以号召(call on/call for)和支持(support)为掩盖的命令式建议。如在“宗教自由”子问题的建议部分,CECC共给中国政府提出了五条“建议”,其中两条以 “Call on”开头,一条以“Call for”开头,另两条则冠以 “Support”。在这里美方所谓的支持一是为中国官员提供国际人权标准培训课程提供支持,二是支持那些所谓告知中国公民如何保护宗教自由权利的非政府组织。经统计,在“行政部门综述”中CECC为中国政府“建言献策”共计91条,其中25条以“support”开头,13条以“call on”开头,15条以“urge”开头。可见CECC打着“支持(support)”中国人权与法治发展的旗号,“号召(call on)”和“敦促(urge)”中国政府听从美国话语,占据话语高地,剥夺中国政府话语主动权。美国国会利用英语作为国际语言的广泛接纳性,在因特网上制造和散布真伪难辨的所谓建立在“调查发现”基础上的报告,居心叵测,值得警惕。

三 结 语

本文的研究揭示CECC通过词汇的重复、被动和主动语态的对照使用、对偶、对照、头韵、拟人等语言和话语手段,把中国政府置于话语低地,制造单方话语霸权。

中美外交关系是国际政治舞台上最重要的关系之一,也是最复杂的关系之一。美国政府具备得天独厚的经济,科技与语言优势,使得CECC不顾中方反对,再三在因特网上发布其年度报告,严重破坏中国的国际形象。CECC-2010年年度报告于10月10日在网上公开发布,我国外交部发言人马朝旭在10月21日答记者问时奉劝CECC停止发表此类报告,停止干涉中国内政。但是美国政府以宣扬“普世价值”之名干涉我国及其他发展中国家人权与社会发展的企图恐怕不容易在短期内消除。葛兰西一直强调霸权是对其他集团的意识形态成分的结合,在他看来,成功的政治具有高度兼容性,能从异己的力量中吸收增益性成分从而大大扩展自己的存在空间[1]42-49。在国际政治中,本国自我表述的话语与其他国家的话语处于博弈过程中,进入主导话语的国家更容易对自己的政治行为进行有效的解释[5]41-57。笔者以为我国的学者应该加强对美国涉华话语霸权建构模式的研究,一方面得以消弭美方散播的烟雾弹,另一方面也不妨借鉴美方部分语言与话语策略,吸收其有益成分,拓展中国政府在国际舞台上的话语空间。

参考文献:

[1] 周 凡.葛兰西与“后马克思主义”的生成 [J]. 现代哲学,2008,(6).

[2] 周 凡. 重读葛兰西的霸权理论 [J]. 马克思主义与现实,2005,(5).

[3] 仰海峰. 葛兰西研究七十年:回顾与反思 [J]. 河北学刊,2009,(3).

[4] Holub Renate. Antonio Gramsci:Beyond Marxism and Postmodernism [M]. New York: Routledge, 1994.

[5] 孙吉胜. 话语,身份与对外政策——话语与国际关系的后结构主义 [J]. 国际政治研究, 2008,(3).

[6] Roger Jones. “Post-structuralism”[EB/OL]. (2002-10-12)[2010-12-10]. http:∥www.philosopher.org.uk/poststr.htm.

[7] [瑞士]索绪尔.普通语言学教程 [M]. 高名凯,译.北京:商务印书馆,2004.

[8] [新西兰]彼得斯·迈克尔. 后结构主义/结构主义,后现代主义/ 现代主义:师承关系及差异 [J]. 王成兵、吴玉军, 译.哈尔滨师专学报,2000, (5).

[9] Debrix, Francois. “Language, Nonfoundationalism, International Relations”, in Francois Debrix, ed., Language, Agency and Politics in a Constructed World [M]. Armonk, NY:M.E. Sharp, 2003.

[10] [法]德里达. 论文字学 [M]. 汪家堂, 译. 上海:上海译文出版社, 1999.

[11] 杨生平. 索绪尔的语言学与德里达的哲学变革 [J]. 哲学研究,2006,(11).

[12] [法]德里达.书写与差异[M]. 张 宁,译.北京: 三联书店,2001.

[13] Fowler Roger. Linguistic Criticism [M]. Oxford University Press, 1996.

[14] 薄 冰.高级英语语法[M]. 北京:高等教育出版社, 1990.