准噶尔盆地乌夏地区三叠系成岩相定量研究

谭开俊,许多年,尹 路,代冬冬,齐 雯

(1.西南石油大学资源与环境学院;2.中国石油勘探开发研究院西北分院)

0 引言

随着勘探程度的日益加深,准噶尔盆地乌夏地区三叠系目前主要以地层-岩性油气藏勘探为主。在烃源岩和构造等成藏条件基本明确的情况下,寻找有效储集体是勘探工作的重点和核心。储层的性质与埋藏后的成岩作用关系密切,且建设性成岩作用是决定储层有效性的关键。笔者通过成岩相研究,有效地确定了与储层性质直接相关的有利储集体[1-3],并很好地指导了研究区的油气勘探。

1 储层特征

研究区三叠系储层岩性以冲积扇、扇三角洲、辫状河以及三角洲沉积的砂岩、含砾砂岩和砂质砾岩为主[4]。其中,砂岩以岩屑砂岩为主,长石岩屑砂岩次之。碎屑颗粒中石英含量为13%;长石含量为14%;岩屑含量为73%,且火山岩岩屑含量较高(51.9%),变质岩岩屑含量次之(13.6%),硅质岩岩屑含量较少(3.9%)。研究区岩石颗粒粒度总体较粗,分选较差,结构成熟度较低,颗粒以次棱角状—次圆状居多(占样品总数的75.6%),颗粒接触关系以线接触为主(占颗粒总数的63.8%),点接触次之(占颗粒总数的13.2%),少量为凹凸接触;杂基以泥质为主(含量为2.56%),水云母化泥质次之(含量为2.06%);胶结物主要有碳酸盐、硅质、黏土矿物和沸石类等,以接触式和孔隙—接触式胶结为主,镶嵌式胶结次之;储层的储集空间类型以次生溶孔为主(占样品总数的55.4%),剩余粒间孔次之(占样品总数的29.6%),少量为界面缝(占样品总数的9.6%)和裂缝(占样品总数的5.4%);储层孔隙度为8%~18%,平均孔隙度为12.02%,渗透率为0.16~320mD,平均渗透率为1.35mD,属中孔、中低渗储层。

2 成岩作用

笔者通过研究普通薄片和铸体薄片中的岩石成分、结构和成岩标志,并分析扫描电镜下黏土矿物的晶体形态,认为乌夏地区三叠系储层主要发育压实作用、胶结作用和溶解作用3种成岩作用,而交代作用少见。

2.1 压实作用

压实作用是研究区常见的一种成岩作用,自沉积物沉积期开始,一直存在于埋藏过程中。研究区三叠系压实作用的主要特征有:①颗粒接触紧密(图版Ⅰ-1、图版Ⅰ-2);②塑性颗粒及杂基条带弯曲变形,个别颗粒破碎(图版Ⅰ-3);③发育由塑性颗粒及泥质团块形成的假杂基;④刚性颗粒发育裂纹,边缘破裂。

2.2 胶结作用

研究区三叠系储层中的胶结物主要有碳酸盐(含量为 5.23%)、硅质(含量为 0.22%)、黏土矿物(含量为0.88%)和沸石类(含量为0.14%)等。

碳酸盐胶结物主要包括方解石、(含)铁方解石、菱铁矿以及白云石和(含)铁白云石(图版Ⅰ-4)。方解石在研究区分布居多,有微晶方解石和亮晶方解石2种产状,并以亮晶方解石为主;(含)铁方解石呈嵌晶结构,不均匀充填于颗粒孔隙间;菱铁矿常以微晶状、团块状以及晶粒状产出;白云石和(含)铁白云石常沿碎屑颗粒周围呈断续的薄膜式胶结,或分散充填于孔隙中。

硅质胶结物主要为次生加大石英,以不规则窄边状或锯齿状次生加大边出现(图版Ⅰ-5)。早期硅质胶结以石英周边几乎都发育次生加大为特征,晚期硅质胶结以石英次生加大边生长不规则且延长有限为特征。石英次生加大常与长石等矿物溶解作用相伴生,且有溶解作用越强,硅质胶结作用也越强的现象。

黏土矿物胶结物主要包括高岭石、伊/蒙混层和绿泥石(图版Ⅰ-6),蒙脱石相对较少。高岭石大部分为自生成因,晶体呈假六边形,集合体呈蠕虫状和书页状,常以孔隙充填的形式产出。伊/蒙混层常呈不规则状附着于粒表或充填于粒间孔隙中。绿泥石有4种产出形式:①绿泥石围绕颗粒周围呈孔隙衬边产出,这种黏土环边均匀地包绕在颗粒外面,阻碍了颗粒与孔隙水的接触,从而减少了其他胶结物的沉淀,同时,作为颗粒间的胶结物,绿泥石可以支撑颗粒,抵抗一定的机械压实作用,从而有利于原生粒间孔的保存[5-6];②不规则片状和绒球状充填于孔隙中;③颗粒绿泥石化,绿泥石呈叶片状;④分散状混于杂基中。

沸石类胶结物主要包括方沸石、片沸石和浊沸石,且方沸石最为发育(图版Ⅰ-7)。方沸石在镜下呈假六边形,常沿着颗粒向粒间孔隙中呈马牙状生长,常与方解石共生形成粒间胶结物堵塞孔隙,并于后期因遭受溶蚀而形成次生孔隙,从而改善了储集性能;片沸石因多包含铁离子而呈橘红色,呈板条状晶体分散于孔隙中,或沿颗粒周围向粒间孔隙中呈马牙状生长;浊沸石一般呈柱状、纤维状充填于孔隙中。

2.3 溶解作用

研究区三叠系发育的溶解作用主要有以下2种类型:

(1)颗粒溶解,常见岩屑及长石颗粒溶解形成次生孔隙(图版Ⅰ-8、图版Ⅰ-9),表现为3种特征:①颗粒边缘溶解呈不规则状,向中心扩展形成粒间扩大溶孔;②岩屑颗粒内仅部分矿物或局部发生溶解而形成斑点状、蜂窝状和条纹状粒内溶孔;③颗粒发生强烈溶解仅少量残余或颗粒完全溶解形成铸模孔隙。

(2)粒间填隙物溶解,主要为粒间方解石及方沸石溶解。

3 成岩相内涵及定量评价

3.1 成岩相内涵

对于成岩相的定义不同学者表述不一,但多数学者都涉及到了成岩作用及其产物等内容。从一般意义上讲,成岩相是指沉积物在构造、流体和温压等作用下,经历一定成岩作用和成岩演化的产物,具有一定的空间分布形态和规律。不同成岩相具有特定的岩石学特征、地球化学特征和岩石物理特征[2]。成岩相研究与传统的储层研究相比,更趋于半定量化或定量化,且描述精度更进一步,可指出砂体中的有利成岩体,目标与储集性能直接相关[3]。

3.2 成岩作用强度的定量评价

笔者在详细分析研究区三叠系储层特征及主要成岩作用的基础上,通过计算3种成岩作用(压实作用、胶结作用和溶解作用)的强度,定量研究了该区三叠系的成岩相特征,其步骤为:①恢复原始孔隙度;②恢复压实后粒间剩余孔隙度;③计算视压实率、视胶结率和溶蚀率;④建立压实程度、胶结程度和溶蚀程度的分类标准;⑤通过井-震结合,编制不同层组的压实程度、胶结程度和溶蚀程度分布图并进行叠合,对成岩相进行定量评价。

3.2.1 原始孔隙度的恢复

恢复砂岩原始孔隙度是定量评价不同类型成岩作用影响储层孔隙演变程度的基本前提,通常采用Beard等[7]对不同分选状况下未固结砂岩实测的初始孔隙度关系式来计算,即

式中:D1=2-Ф75;D3=2-Ф25(Ф75与 Ф25为筛析法粒度实验数据)。

3.2.2 压实后粒间剩余孔隙度的恢复

恢复压实后的粒间剩余孔隙度主要用于评价压实作用对原生粒间孔的破坏程度。在沉积物进入埋藏期后,上覆沉积物静压力、孔隙水压力、沉积物颗粒的物理性质(如刚性、塑性、半塑性)以及填隙物成分和含量等因素将综合制约原生孔隙的消亡方式。所以,恢复剩余粒间孔隙度也是定量评价后期化学胶结作用和交代作用对孔隙的破坏程度及次生孔隙的形成对孔隙改善程度的前提。剩余粒间孔隙度可采用下式来恢复:

3.2.3 视压实率、视胶结率和溶蚀率的计算

根据文献[8-10],视压实率、视胶结率和溶蚀率可采用下式计算:

式(3)~(5)中,胶结物总量、面孔率及溶蚀面孔率可由铸体薄片统计获得。

笔者对乌夏地区三叠系各层组的视压实率、视胶结率和溶蚀率进行了计算,结果表明:位于乌尔禾鼻隆的乌30井在克上组和克下组的视压实率分别为47.59%和65.92%,视胶结率分别为9.95%和8.89%,溶蚀率分别为25.00%和26.47%;位于夏子街断褶带的夏77井在克上组和克下组的视压实率分别为48.76%和48.75%,视胶结率分别为8.18%和8.96%,溶蚀率分别为40.00%和33.33%;位于夏子街鼻隆的夏65井在克下组和百口泉组的视压实率分别为66.83%和48.75%,视胶结率分别为7.72%和8.05%,溶蚀率分别为66.67%和62.07%;位于乌夏斜坡区的夏81井在克上组、克下组以及百口泉组的视压实率分别为52.54%,48.11%,45.52%,视胶结率分别为7.24%,9.47%,8.812%,溶蚀率分别为50.00%,27.50%,40.00%;位于玛湖地区的玛002井在克上组和百口泉组的视压实率分别为74.06%和54.55%,视胶结率分别为18.68%和19.63%,溶蚀率分别为66.67%和71.43%。由计算结果的对比分析来看,研究区三叠系具有压实作用较强、胶结作用较弱和溶解作用中等的特征,且在纵向和横向上的成岩作用强度具有差异性。

3.3 成岩相类型

目前,国内外一些学者对成岩相提出了各种分类和命名方案,如根据成岩矿物、成岩事件以及成岩环境等进行命名,但多以定性为主[11-14]。笔者根据视压实率、视胶结率和溶蚀率进行了成岩相类型的划分,其分级标准见表1。

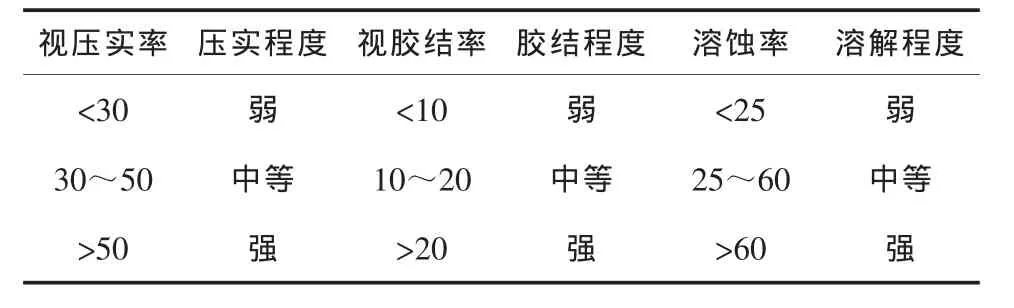

表1 压实程度、胶结程度和溶解程度分级标准(%)Table 1 Grade scale for degreeof compaction,cementation and dissolution(%)

根据压实作用程度及埋深,成岩相可划分为3种类型(表1):①弱压实成岩相,主要发育在辫状河、三角洲以及冲积扇沉积的中细砂岩中,埋深一般小于1 500m,处于早成岩期,压实作用弱,颗粒间多为点接触,云母颗粒压实变形,以原生孔隙为主,物性好,孔隙度为17%~27%;②中等压实成岩相,主要发育在冲积扇及扇三角洲沉积的含砾砂岩、中粗砂岩以及不等粒砂岩中,埋深一般为1 500~2 500m,处于早成岩期B亚期—中成岩期A亚期,压实作用中等,颗粒间多为线接触,以剩余粒间孔及次生溶孔为主,物性较好,孔隙度为12%~17%;③强压实成岩相,主要发育在冲积扇及扇三角洲沉积的砂砾岩、含砾砂岩中,埋深一般大于2 500m,处于中成岩期B亚期—晚成岩期,压实作用强,颗粒多为线—凹凸接触,以溶孔和裂缝为主,物性中等—较差,孔隙度为4%~12%。

根据胶结程度的差异,成岩相可划分为以下3种类型(表1):①弱胶结成岩相,发育大量的碳酸盐矿物胶结物,早期碳酸盐以方解石为主,菱铁矿次之,多呈充填孔隙式产出,晚期碳酸盐为(含)铁方解石及(含)铁白云石,常以交代方式产出;②中等胶结成岩相,除发育部分碳酸盐矿物外,还发育沸石类、硅质、钠长石等胶结物,各种胶结物充填孔隙或交代颗粒,降低了储集物性;③强胶结成岩相,发育硅质、黏土矿物和沸石类胶结物以及少量的碳酸盐类胶结物。

根据溶蚀作用程度,成岩相可划分为3种类型(表1):①弱溶蚀成岩相,发育在较浅部储层,处于准同生成岩期—早成岩期A亚期,以原生孔隙为主,储层物性好;②中等溶蚀成岩相,发育在中深部储层,处于早成岩期B亚期—中成岩期A亚期,以剩余粒间孔及次生溶孔为主,储层物性较好—中等;③强溶蚀成岩相,发育在中深部储层,处于中成岩期A亚期—中成岩期B亚期,以次生溶孔为主,且有裂缝发育,储层物性中等—较差。

3.4 成岩相分布特征

3.4.1 克上组成岩相分布特征

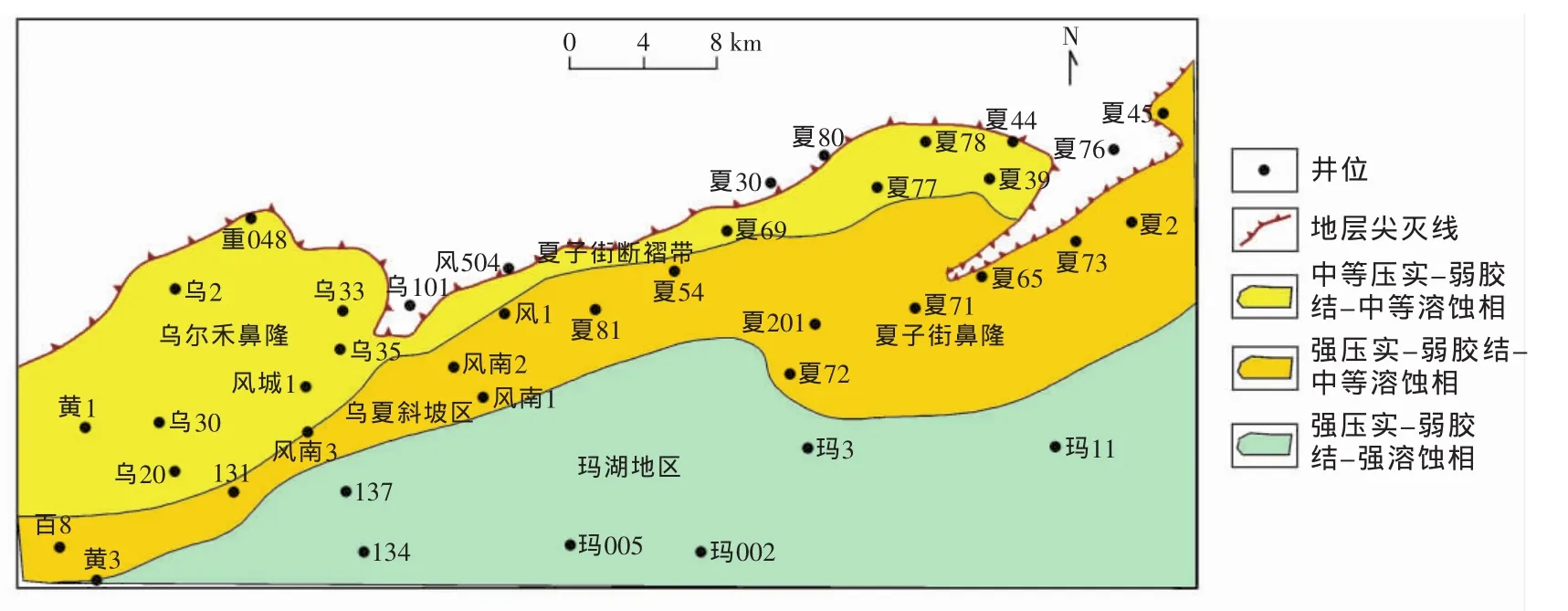

乌尔禾鼻隆和夏子街断褶带主要发育中等压实-弱胶结-中等溶蚀相,储层物性较好,孔隙度为13%~22%;乌夏斜坡区和夏子街鼻隆主要发育强压实-弱胶结-中等溶蚀相,储层物性中等,孔隙度为12%~16%;玛湖地区发育强压实-中等胶结-强溶蚀相,储层物性中等,孔隙度为7%~14%(图1)。

3.4.2 克下组成岩相分布特征

图1 准噶尔盆地乌夏地区三叠系克上组成岩相分布图Fig.1 Diagenetic faciesdistribution ofupper Karamay Formation of Triassic in W uxia area,Juggar Basin

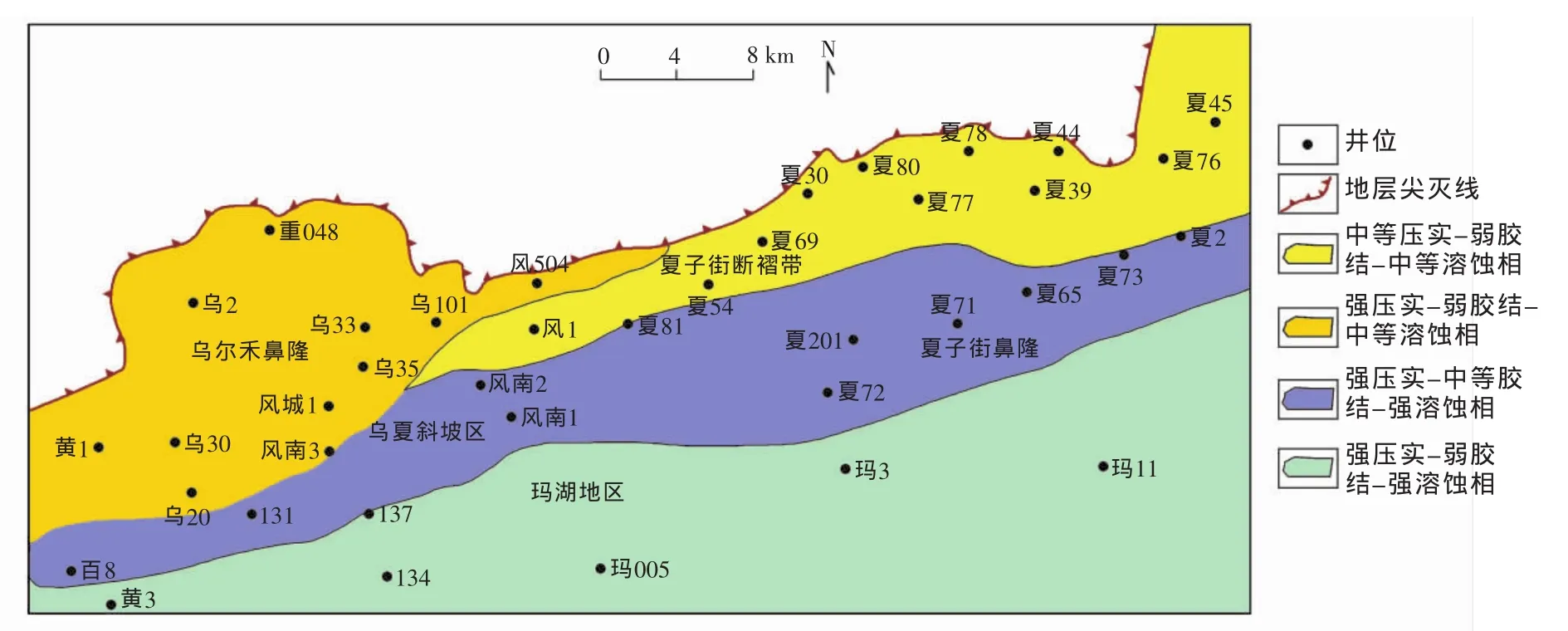

乌尔禾鼻隆和夏子街断褶带主要发育中等压实-弱胶结-中等溶蚀相,局部发育强压实-弱胶结-中等溶蚀相,储层物性较好,孔隙度为12%~20%;乌夏斜坡区主要发育强压实-弱胶结-中等溶蚀相,储层物性中等,孔隙度为12%~17%;夏子街鼻隆主要发育强压实-弱胶结-强溶蚀相,储层物性中等,孔隙度为9%~17%;玛湖地区主要发育强压实-中等胶结-强溶蚀相,储层物性中等,孔隙度为6%~14%(图 2)。

3.4.3 百口泉组成岩相分布特征

夏子街断褶带主要发育中等压实-弱胶结-中等溶蚀相,储层物性较好,孔隙度为13%~21%;乌尔禾鼻隆主要发育强压实-弱胶结-中等溶蚀相,储层物性较好,孔隙度为12%~19%;夏子街鼻隆和乌夏斜坡区主要发育中等压实-弱胶结-强溶蚀相,储层物性中等,孔隙度为11%~15%;玛湖地区发育强压实-中等胶结-强溶蚀相,储层物性中等,孔隙度为 5%~14%(图 3)。

图2 准噶尔盆地乌夏地区三叠系克下组成岩相分布图Fig.2 Diagenetic faciesdistribution of lower Karamay Formation of Triassic inWuxia area,Juggar Basin

图3 准噶尔盆地乌夏地区三叠系百口泉组成岩相分布图Fig.3 Diagenetic faciesdistribution of Baikouquan Formation of Triassic inW uxia area,Juggar Basin

综上所述,各地区、各层组的成岩相特征具有差异性。总体来看,储集性能由好到差的成岩相依次为中等压实-弱胶结-强溶蚀成岩相、中等压实-弱胶结-中等溶蚀成岩相、强压实-弱胶结-强溶蚀成岩相、强压实-弱胶结-中等溶蚀成岩相和强压实-中等胶结-强溶蚀成岩相。中等压实-弱胶结-强溶蚀成岩相主要分布在乌夏斜坡区的百口泉组,分布局限;中等压实-弱胶结-中等溶蚀成岩相主要分布在夏子街断褶带的百口泉组、克下组、克上组以及乌尔禾鼻隆的克下组、克上组;强压实-弱胶结-强溶蚀成岩相主要分布在夏子街鼻隆的克下组;强压实-弱胶结-中等溶蚀成岩相主要分布在乌尔禾鼻隆的百口泉组和乌夏斜坡区的克下组、克上组以及夏子街鼻隆的克上组;强压实-中等胶结-强溶蚀成岩相主要分布在玛湖地区的各层组中。

4 结论

(1)乌夏地区三叠系储层具有低成分成熟度,低结构成熟度,中孔、中低渗特征,其成岩作用以压实作用、胶结作用和溶解作用为主。

(2)通过原始孔隙度的恢复以及视压实率、视胶结率和溶蚀率的计算,开展了成岩作用强度的定量评价,并厘定了成岩相的划分标准和类型。

(3)通过三叠系成岩相的定量评价,各层组的成岩相分布特征及物性特征具有差异性,但分布广泛、物性较好的储集体主要分布在乌尔禾鼻隆和夏子街断褶带的中等压实-弱胶结-中等溶蚀成岩相。

[1] 邹才能,陶士振,周慧,等.成岩相的形成、分类与定量评价方法[J].石油勘探与开发,2008,35(5):526-540.

[2] 陈彦华,刘莺.成岩相-储集体预测的新途径[J].石油实验地质,1994,32(3):274-281.

[3] 李德江,杨威,谢增业,等.准噶尔盆地克百地区三叠系成岩相定量研究[J].天然气地球科学,2008,19(4):468-474.

[4] 牛海青,陈世悦,韩小锋.准噶尔盆地乌夏地区三叠系成岩作用及其影响因素[J].西安石油大学学报:自然科学版,2010,52(2):6-12.

[5] 黄思静,黄培培,王庆东,等.胶结作用在深埋藏砂岩孔隙保存中的意义[J].岩性油气藏,2007,19(3):7-13.

[6] 郭长敏,施振生.歧口凹陷沙一段砂岩成岩作用及孔隙演化[J].岩性油气藏,2009,21(1):34-39.

[7] Beard DC,WeylPK.Influence of texture on porosity and permeability of unconsolidated sand [J].AAPG Bulletion,1973,57 (2):349-369.

[8] 王建伟,鲍志东,田海芹,等.前前陆盆地层系砂岩成岩环境特征及其孔隙演化——以鄂尔多斯盆地西缘二叠系为例[J].岩石矿物学杂志,2004,23(1):37-42.

[9] 刘伟,窦齐丰.成岩作用与成岩储集相研究——科尔沁油田交2断块区九佛堂组下段[J].西安石油学院学报:自然科学版,2003,45(3):4-8.

[10] 李少华,陈新民,龙玉梅,等.坪北油田储层成岩作用与孔隙演化[J].沉积与特提斯地质,2002,22(3):25-30.

[11] 卢德根,刘林玉,刘秀蝉,等.鄂尔多斯盆地镇泾区块长81亚段成岩相研究[J].岩性油气藏,2010,22(1):82-86.

[12] 张敏,王正允,王丽云,等.靖边潜台南部地区马家沟组储集岩的成岩作用及成岩相[J].岩性油气藏,2009,21(1):27-33.

[13] 张响响,邹才能,陶士振,等.四川盆地广安地区上三叠统须家河组四段低孔渗砂岩成岩相类型划分及半定量评价[J].沉积学报,2010,28(1):50-57.

[14] 张顺存,刘振宇,刘巍,等.准噶尔盆地西北缘克-百断裂下盘二叠系砂砾岩储层成岩相研究[J].岩性油气藏,2010,22(4):43-51.

——以川中北部地区沙二1亚段为例