论行为的结构与道德评价的对象——兼与王海明教授商榷

文学平,西南政法大学政治与公共事务学院,重庆 401120

论行为的结构与道德评价的对象

——兼与王海明教授商榷

文学平,西南政法大学政治与公共事务学院,重庆 401120

严格意义上的行为等于“行动中意图”加上相应的“身体运动”,这是行为的基本结构,但行为的完整结构却包括自我、欲望、信念、在先意图、行动中意图、身体运动及其后果等要素。根据道德评价的“可控原则”,行为之完整结构中的诸要素都可以成为道德评价的对象。基于从不同层次的道德评价对象来理解道德的真正含义,就“动机效果分别论”与王海明教授商榷。

行为的结构;道德评价的对象;可控原则;动机效果分别论

道德评价因对人们的行为具有激励、制约和导向的作用而备受关注。人们通常认为,道德评价是依据道德原则而对自己、他人及其行为进行善恶、对错、荣辱、正当或不正当等形式的价值判断。因此,具有理性能力的行为者及其行为才能成为道德评价的对象。毫无疑问,这种理解是正确的,但又是抽象而空疏,要使这种理解获得丰富的内容,必须深入理解行为的内在结构。王海明教授在分析行为之内在结构的情况下,提出了他所谓“动机效果分别论”,以此对抗传统的“动机论”、“效果论”和“动机效果统一论”。王教授主张,对行为本身的评价只应该看效果;对行为者品德的评价只应看动机[1]358。果真如此吗?且允许笔者从行为的内在结构开始分析。

一、行为的内在结构

任何行为都必须同时包含三个方面的内容:一是“心灵的”要素;二是“物理的”要素;三是心灵的要素因果地引起物理的要素,这被哲学家们称为“意向性因果关系”①“意向性因果关系”(intentional causation)又称为“心灵因果关系”(mental causation),也有人用“行动者因果关系”(agent causation)或“内在因果关系”(immanent causation)等术语来指称意向性因果关系。。

最基本的心灵要素是“意图”(intention);最基本的物理要素是“身体的运动”(bodily movement);身体的运动必须是由相应的意图所引起的。离开任何一个要素都不可能有行为。比如,睡觉时的打呼噜,感冒时的打喷嚏,无意识的眨眼,膝跳反射,等等,这些都是身体的运动,但都不属于行为的范畴。因为,不存在与这些身体运动相对应并引起这些身体运动的“意图”。我不可能在睡觉时“故意”地打呼噜,也不是故意地打喷嚏,一般时候的眨眼也非出于有意而为之,膝跳反射是一个纯粹的生理现象,根本不可能是我意图有此反射,于是我的意图就“直接引起”了该反射。如果只有行为的“意图”而没有引起相应的“身体运动”,也不属于行为的范畴。比如,一个人有盗窃的想法,但该想法只是停留在意识的范围之内,而没有做出任何相应的“身体运动”,这当然不属于盗窃的行为。美国哲学家詹姆士曾告诉我们这样一个实验:“先将一个病人的一只胳膊麻醉,在暗室内,这只胳膊在他的身边被固定好,然后命令他举起这只胳膊,他自己按照该命令的要求去做了。但是他后来非常惊奇地发现,他的这只胳膊根本就没有举起来。在这种情况下,心灵的要素,即意图,从身体的运动中分离出来了。因为这个人确实具有举起手的意图。”[2]64虽然这个人有举起手的意图,并且也体验到该意图引起了手的举起,但由于他确实没有相应的身体运动,所以也不属于真正的行为。

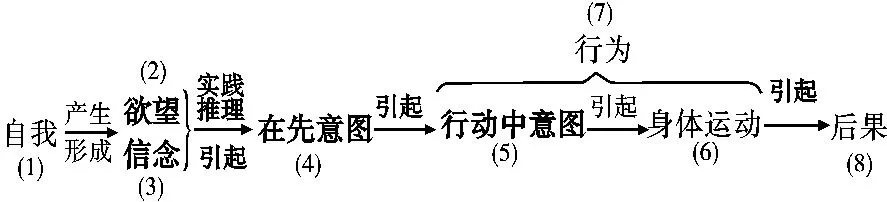

行为的复杂性主要不在于“身体的运动”,而在于“意图”。当代分析哲学的著名代表约翰·塞尔曾将行为的意图分为“在先意图”(prior intention)和“行动中意图”(intention in action)。所谓“在先意图”就是在行为之前就已经形成的意图,而“行动中意图”就是伴随在整个身体运动过程中的意图,也就是与身体运动直接对应的意向内容。“关于在先意图的表述,其典型的语言形式是‘我将做A’或‘我打算做A’。行动中意图的典型表达形式是‘我正在做 A’。”[2]84比如偷盗行为,一般都具有一个在先的意图,即“秘密窃取他人财物”的意图,在该意图的支配下采取相应的行为,但在行为的过程中,我仍然具有相应的意图,此意图就是行动中意图。但并非任何行为都必然具有一个先在的意图,有些行为可能只有行动中意图。“假定我正坐在椅子上沉思一个哲学问题,突然站起身来开始在房间里踱来踱去。我的起身和踱步都显然是有意而为之的行为,但我并不需要为了此行为而事先形成一个施行此行为的意图。在任何意义上,我都不需要有一个关于起身和踱步的计划。就如一个人所做的许多事情一样,我只是做了这些行为,只是行为。”[2]84因此,行为的基本结构如图 1[2]94。

图1 行为的基本结构

它之所以是基本结构,乃因它是任何行为都必须具有的结构。但这种行为结构只是对那种“自动自发”的行为提供了较好的描述,有大量行为并非是自动自发的,而是经过系统的反思后而产生的行为,该基本结构并没有为之提供完整的描述。

生活中,如犁田打耙、架桥铺路、宴请宾客、买菜做饭、旅游观光等,都具有某些在先的行为意图,而这些在先意图又是基于特定的欲望(desire)和信念(belief),再通过实践推理(practical reasoning)而形成的。大多数行为背后的动力是欲望,而欲望的产生离不开信念,实践推理要在相互冲突的欲望中选择最佳满足方式。如我想去温哥华,并且我相信可以通过轮船、飞机或其他许多方式而到达,但在所有方案中,坐飞机去是最佳的,于是我形成了坐飞机去的意图。在这个意图的支配下,再形成相应的许多行动中意图,进而引起相应的身体运动。

然而,欲望和信念必是某行为主体的欲望和信念,实践推理必是某主体的理性能力之运用,这个主体就是哲学家们所说的“自我(self)”。任何行为最终都必须预设一个具有自由意志、感性能力和理性能力的自我。感性能力产生满足感性需要的欲望、偏好等,理性在感觉材料(sense data)的基础上形成适当的信念。

另外,行为意图得以实现还是没有实现,欲望得到了满足还是没有满足,他人因该行为受到有利或不利的影响,这些都是行为的后果。

根据以上的分析,我们将行为的完整结构可以概括如图 2①对于此一般的行为模式结构,约翰·塞尔在《行动中的理性》一书中有很好的概括,其原文如下:“基于信念和欲望的思虑→在先意图→行为中意图→身体运动(行为=行为中意图+身体运动)”[2]94。

图2 行为的完整结构

二、可控原则与道德评价的对象

前述行为的内在结构中,哪些因素可作为道德评价的对象?也就是说,可对哪些因素作善恶、对错、荣辱、正当或不正当的评论呢?让我们先对两种打人的情形进行一个对比。

情形1:一个正常人A,喜欢随意殴打他人,在道德上这肯定是错误的。

情形2:假定有一个邪恶的医生在A的大脑中植入了一个微型装置,只要他悄悄地一按他手中的遥控器,该微型装置就会刺激A的大脑,使A产生一个不可遏止的随意打人的欲望,此欲望引起A无故殴打他人的行为。此时,我们也可以说,A无故殴打他人的行为在道德上是错误的吗?毫无疑问,不能。

就身体的运动和内在意向状态而言,这两种情况并没有什么差异。但为什么我们会对这二者给予不同的道德评价呢?其背后的根据何在呢?原来,在第一种情况下,打人的行为及其意图、欲望等是主体A自己产生的;在第二种情形中,打人的行为及其相应的意图、欲望等最终是由那个邪恶的医生引起的,打人的行为根本就不是主体A自己的行为。因此,应受到道德上的谴责的是医生而不是A。如果行为、欲望、意图、信念等是源于主体自身而不是源于自身之外的他者,也就是说行为、欲望、意图、信念等是受主体自身的意志或理性所控制的,那么该主体就应当对它们承担道德上的责任;否则,该主体就不应对它们承担道德上的责任。这也就是我们所说的可控原则(control principle)。如果某种因素和该因素所引起的后果,对主体自身而言是可控制的,那么该主体就应当对该因素及其后果承担道德上的责任,因而我们可以作出道德上的评价;如果某种因素和该因素引起的后果,对主体自身而言是无法控制的,那么该主体就不应当承担道德上的相应责任,因而我们也不可以作道德上的评价。

根据道德评价的可控原则,(1)自我、(2)欲望、(3)信念、(4)在先意图、(5)行动中意图、(6)身体运动、(7)行为、(8)行为后果等,它们是否都是道德评价的适当对象呢?这要看它们是否可能被主体的意志或理性所控制。如果可控,那么它们就应当接受道德上的评价;如果不可控,那么它们就不应当受到道德上的评价。

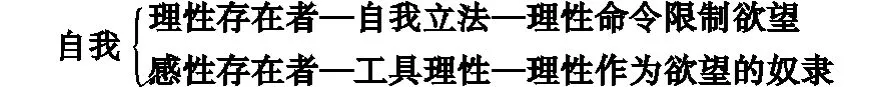

1.如果把自我(self)理解为休谟式的、惰性的“一束知觉”,那它根本就是不可控的,因此对它也就不能进行道德上的评价[2]282。如果把自我理解为一切责任的先验主体,那么它既是进行道德评价的主体,也是道德评价的对象,因为它可以自我控制、自我立法。我们不同意休谟的理解,因为他实际上否认了“自我”的存在。我们既把“自我”理解为“自由自觉的活动”者,也理解为感性需要的追求者。“自我”既属于理性的领域也属于感性的领域;既有理性能力也有感性能力;既可能放纵感性需要而不顾理性的命令,反而要求理性为欲望的实现寻求最佳的手段;也可能通过理性的自我立法(self-legislation)限制感性欲望,依照普遍的理性命令而行为。对此,我们称为“自我的双重结构”(如图3)。

图3 自我的双重结构

正因为“自我”具有双重结构,所以它可以作为道德评价的对象。我们通常对一个人的人格、品格等所进行的赞美或贬斥,就是以“自我”作为评价对象的,即人格的伦理学。

2.自我作为感性存在者,当然具有各色各样的欲望。欲望的产生能否被人的意志或理性所控制,这也许存在争议。但至少有些欲望的产生是不能被控制的,比如饿了要吃、渴了要喝、遇到危险的应急反应等;欲望能否现实地变为你当下就要去追求满足的意图却是可以控制的。正因“欲望”的满足是可以被压抑的,所以,欲望是否能成为追求满足的目标,这是可以被理性和意志控制的,在这个意义上说,欲望可以成为道德评价的对象,即欲望的伦理学。

3.信念能否成为道德评价的对象,取决于信念与意志或理性的关系。信念与意志或理性的关系不外三种可能:一是“直接意志论”(direct volitionalism),认为意志或理性可以直接控制信念的生灭变化;二是“间接意志论”(indirect volitionalism),某些信念的生灭变化间接地出于意志或理性;三是非意志论,认为信念的形成完全是被动的、与意志或理性无关。我们认为信念的形成受意志和理性的控制,否则处于相同生活背景中的人,对同一件事情就不可能具有不同的看法。比如关于上帝是否存在的信念,人们是否可以认识真实世界的信念,共产主义是否可能的信念,等等,这些都是受到意志和理性控制的。所以,信念可以成为道德评价的对象,信念伦理(ethics of belief)是可以存在的。因此,威廉·金登·克利福德讲:“无论何处,无论何人,没有充分的证据就相信某个东西,那总是错误的。”[3]26这就是那广为流传的、关于信念伦理的“克利福德原则”。

4.在先意图、行动中意图、身体运动、行为、行为的后果,都毫无疑问地是道德的评价对象。因为它们都有可能受到意志和理性的控制。当代伦理学所关注的主要领域也就是这些东西。不过,“我们应该怎样行为”的问题,确实不及“我们应该成为什么样的人”那样根本,然而古典伦理学所注重的正好是后者,而当代伦理学所注重的是前者。

如果离开了意图,身体的运动就成了一个纯粹的物理事实,因而也就不能成为道德评价的对象,当然离开了意图也就没有行为了,意图是任何行为都必须具备的要件。如果仅仅有在先的意图,还没有来得及诉诸行为,或由于认识上的错误,该意图事实上不可能实现,或者由于所选择的工具事实上不能实现在先的意图,这在先的意图仍然是道德评价的对象。

三、“动机效果分别论”及对其的反驳

如行为的内在结构所展示的一样,道德评价的对象实际上至少可能有8个方面①“制度”也是道德评价的对象。但制度之所以能够成为道德评价的对象,是因为:制度不外是制度制定者集体意向性(collective intentionality)的产物。评价制度,其实质是评价制度制定者的愿望、意图、信念、行为及其后果等。因此,从根本上讲,行为之内在结构的8个方面包括了道德评价的所有对象。。如果按照今天十分简化的伦理学常识进行一个归纳的话,可以划分为三大类。1)自我,即对整个人的人格或品德的评价。2)动机,包括欲望、信念、在先意图等。某人由于认识错误或受环境的影响,偶尔会产生一个善良的意图或愿望,不能就此断定这个人的整个人格是善良的;偶尔产生一个不良意图或愿望,也不能就此断定一个人整个人格是邪恶的。3)行为,包括行动中意图、身体运动和行为后果。

以宏大的“新伦理学”在当今中国伦理学界产生一定影响的王海明教授讲:“道德评价的对象可归结为品德和行为。”[4]559这种“归结”,本身也并不错,只不过是一个简单概括而已,但他进而提出他的“动机效果分别论”就似有不要错特错了。王教授通过论文、专著、教材等形式反复论证了他如下观点。

对行为本身的评价依据效果;而对行为者品德的评价则依据动机。我们不妨将这一发现叫做“动机效果分别论”[4]589。王教授认为他所“发现”的“动机效果分别论”是与“动机论”、“效果论”、“效果动机统一论”相并列的第四种主张[5]1492。但其他三种都是谬误,“真理只能是‘动机效果分别论’”[5]1498。王教授的“分别论”确实是真理吗?非也。

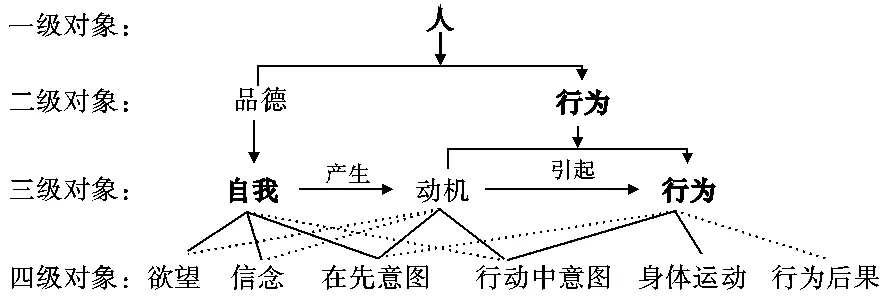

第一,王教授混淆了“依据”和“对象”。道德评价的“依据”实为道德评价的“标准”,把“道德标准”运用到“道德评价的对象”上,就可以获得正确的或错误的道德评价。但通过前面的论述,我们可以明白:道德评价的对象实际上可以分为不同的层级,至少有如下四个层级(如图4)②图中三级对象和四级对象之间的“实线”表示严格意义上的“自我、动机、行为”所指称的内容,“虚线”表示非严格意义上的“自我、动机、行为”所指称的内容。。

图4 道德评价的对象的各个层级

王教授反复强调:“评价行为者品德依据其动机;评价行为本身依据其效果”[1]363。品德是一个抽象概念,而不是指称任何可感对象的具体概念。所以对品德的评价必然要落实到对一个人长期的欲望、信念、在先意图等的评价,即对品德的评价,实际上是以一个人长期以来的欲望、信念、在先意图等为评价对象的,而这些东西在非常不严格的意义上可以统称为“动机”。所以对品德的评价不是“依据”动机,而是要落实到“动机”,即以长期以来的“动机”为最终的评价对象。王教授所谓“行为本身”,只能是“行动中意图”和相应的“身体运动”的统一体,即严格意义上的“行为”。对行为的评价其“依据”当然是道德标准,而非“效果”,行为的效果就是行为的后果,后果属于广义的行为,因此它也是道德评价所要考虑的对象。

第二,王教授未能准确地理解“道德所规范的对象”。虽然,王教授表面上主张道德的评价对象有两个,即品德和行为,但他实际上认为道德的评价对象有且只有一个,即行为。王教授讲:“具有道德价值从而成为道德评价的对象,实为一个东西:行为及其所表现的行为者的品德。质言之,道德评价的对象也只能是行为。因为道德评价对象无疑也就是道德所规范的对象;而道德所规范的对象当然只能是行为:道德属于行为规范范畴”[5]1438。

为了清晰的理解王教授的论证过程,我们将其结构归纳如下:

∵“道德属于行为规范。”

∴(1)道德所规范的对象只能是行为。

(2)“道德评价的对象也只能是行为。”

(3)对品德的评价实际上只能是对行为的评价。

在该推理之中,首先,其前提是有问题的。毫无疑问,日常生活中,许多人认为道德和法律都是行为规范,道德也确实能够规范行为。但道德怎么能够规范行为呢?前文关于行为之基本结构的论述告诉我们:严格意义上的行为由“行动中意图”和“身体运动”两部分构成。如果道德是行为规范,那么道德规范的是行为的“意图”呢?还是行为之外在的“身体运动”?显然道德不可能规范身体运动,外在的身体运动是由“神经生物学上的自然规律”所规定的,道德对身体运动本身是无能为力的。道德只能通过规范“意图”或者广义的“动机”才能实现对所谓行为的规范,因为外在的身体运动是由“意图”或“动机”因果地引起的。所以,黑格尔讲:“我的行为仅以其内部为我所规定而是我的故意或我的意图者为限,才算是我的行为。凡是我的主观意志中所不存在的东西,我不承认其表示是我的东西,我只希望在我的行为中重新看到我的主观意识。”[6]114道德是行为规范,实际上是通过规范意图或动机而实现的。因此,黑格尔又讲:“道德的观点,从它的形态上看就是主观意志的法。”[6]111确实如此,严格地说,道德直接规范的是行为的意图或动机,间接地规范整个行为,但由于认识论上的困境,常识才把道德径直理解为“行为规范”。在认识论上,人类并没有什么好的办法直接窥探到人们的意图或动机,道德规范是否对人们的意图或动机产生了效力,没法直接而又准确地知道,人们只有通过具有外在性的行为,才能间接地判断出道德是否对个体的意图或动机起到了规范作用。笔者认为,这种无可奈何的选择,可称作“认识论上的行为中心主义”。遗憾的是王教授既未理解道德规范的真正意蕴,即主观意志的法,也未体会这种“行为中心主义”的无奈,自然也未能准确理解道德所规范的对象。

实际上,道德不仅通过规范意图或动机来实现对行为的规范,道德还会直接规范欲望、信念等。如果道德不能直接规范欲望等,只能规范行为,那么中国的理学家也就不可能提出“存天理,灭人欲”的主张了。尽管,这种主张也许不对,但它至少表明了道德并不只是行为规范,道德的评价的对象也不只是行为。

第三,王教授的论述,自相矛盾。前述推理的结论与他的“动机效果分别论”相联合,会产生什么样的结果呢?

∵(1)对品德的评价实际上只能是对行为的评价。(前述推理的结论)

(2)“对行为本身的评价依据效果。”(“分别论”的内容)

∴(3)对品德的评价“依据效果”。

该推理的结论使王教授直接面临矛盾:对品德的评价“依据效果”→←“对品德的评价依据动机”。

所以,一方面,王教授认为道德评价的对象实际上只是行为,对行为的评“价依据效果”;另一方面王教授又认为道德评价的对象除了行为之外还有品德,对品德的评价却“依据动机”。两者似有自相矛盾之嫌。

[1]王海明:《伦理学原理》,北京:北京大学出版社2009年版。

[2]Searle,John R..Minds,Brains and Science.London:British Broadcasting Corporation,1984.

[3]罗伯特·哈钦斯、莫蒂默·艾德勒:《西方名著入门》(第9卷),北京:商务印书馆1995年版。

[4]王海明:《新伦理学》,北京:商务印书馆2001年版。

[5]王海明:《新伦理学》(下册),北京:商务印书馆2008年版。

[6](德)黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,北京:商务印书馆2007年版。

The Structure of Act and Objects of Moral Assessment:To Communicate with Professor Wang Haiming

WEN Xue-ping

(School of Politics and Public Affairs,Southwest University of Political Science and Law,Chongqing 401120,China)

An act is“intention in action”plus“bodily movement”in a strict sense,which is the basic structure of acts.However,the whole structure of acts dose include the self,desire,belief,prior intention prior ,intention in action,bodily movement,and its consequence.According to the“control principle”of moral assessment,all factors of the whole structure of acts are objects of moral assessment.Professor Wang fails to understand the objects of moral assessment at different levels,and the real meaning of morality,so he proposes a false theory of separation between motive and consequence.

structure of act;object of moral assessment;control principle;the theory of separation between motive and consequence

文学平(1973-),男,重庆人,哲学博士,西南政法大学副教授,研究方向为伦理学和当代外国哲学。

教育部人文社会科学研究项目基金(08JC720012)

2010-10-30

B82-05

A

1671-7023(2011)03-0041-05

责任编辑 吴兰丽