开放型经济发展的动力机制与模式选择——以内陆省份为例

李恒,河南大学黄河文明与可持续发展研究中心,河南开封 475001

开放型经济发展的动力机制与模式选择

——以内陆省份为例

李恒,河南大学黄河文明与可持续发展研究中心,河南开封 475001

改革开放以来,内陆省份的开放发展取得了较大的进步,但在吸引外资、劳动力市场发育和工业化进程方面仍然存在诸多问题。由于内陆省份的开放发展不但面临产品自由流动的国际环境,也面临要素自由流动的国内环境,则适合其开放发展的模式不再是东部地区的加工贸易出口带动型模式,而应该是强调生产要素流入型的资源要素整合型模式,这不但能够促进内陆省份发挥比较优势,而且能够通过吸引高级要素流入进行资源要素的结构性整合,并形成与东部地区的产业分工以促进区域协调发展。

内陆省份;开放型经济;比较优势

一、引言

改革开放以来,中国经济在快速增长的同时呈现出区域发展差距扩大的趋势,内陆省份在经济增长、人均收入和产业结构转换诸方面和沿海开放前沿省份均存在较大差距,而这又源于内陆省份与沿海省份在工业化和市场化进程上的巨大差异[1]224-235。中国经济改革研究基金会于2001年对我国各地区市场化进程进行了详细的分析,其结论是,中国各地区的市场化进程均有所提高,但中部地区提高幅度最小,特别是在吸引外资、劳动力市场发育和工业化方面,中部地区仍然存在较大的问题[2]。这些事实给予的强烈启示是,促进内陆省份经济发展的关键在于扩大吸引外资的力度,促进工业化和市场化进程,转变经济发展模式,走开放型发展道路。

大量文献研究了落后国家(地区)开放型发展道路的方法路径,并在如下方面取得了共识:(1)吸引外资以促进技术进步和产业升级。由于外商直接投资是包括资金、技术、管理等在内的一揽子要素转移过程,几乎所有发展经济学的文献都强调吸引外资对东道国发展的重要性,但对于落后的内陆地区而言,其对于技术引进、产业升级和促进区域开放具有更重要的意义[3]。(2)推进市场化进程以促进农村劳动力的城乡流动。内陆落后农区的经济发展需要城乡经济结构的大调整,这依赖于市场化及其带来的大规模劳动力流动[4-5]。(3)推进工业化以实现社会转型。经济发展的核心是工业化,而对于传统农区而言,工业化同时也是实现开放型发展模式的关键[6]71[7]。这些结论为研究内陆省份开放型经济发展提供了有益思路,但仍然有一些关键问题没有得到根本的解决,如,对于内陆省份而言,是否应该基于比较优势来吸引外资和推进工业化,一些研究认为基于比较优势来进行技术模仿以发展劳动密集型产业[8],另一些观点则认为落后地区应该通过制度变迁走技术创新的发展道路[9][10]。改革开放以来,由于内陆省份不但面临产品流动的开放的外部环境,同时面临一个要素流动的东部经济发达地区,因此考察内陆省份经济开放发展的模式,并比较与之相联系的东部地区的制度结构及其增长绩效具有重要意义。

二、内陆省份开放型经济发展的现状与趋势

发展开放型经济这一概念最早在党的十四届三中全会上提出,并在十五届五中全会上被确定为我国建设社会主义市场经济的发展目标之一,在十六大更进一步将建立更加开放的经济体系作为全面建设小康社会目标的内容。我国幅员辽阔,区域发展差异较大,特别是沿海省份和内陆省份不论是在禀赋条件、发展环境和政策支持方面均有很大的不同,这表明促进内陆省份开放型经济发展对于国家整体的开放发展具有非常重要的意义。

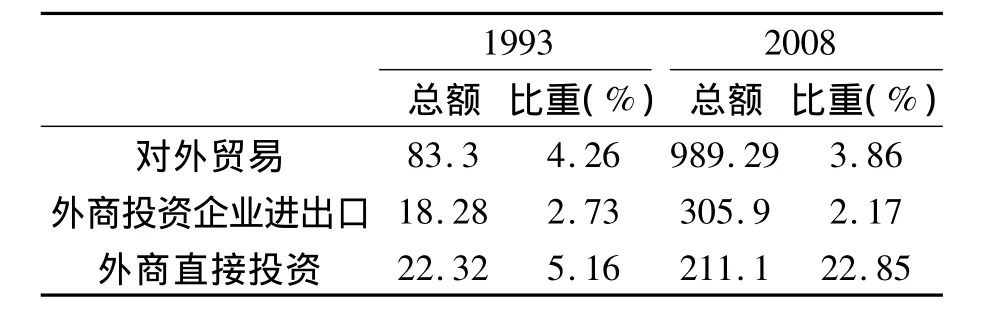

首先,改革开放以来,我国内陆省份的开放发展有了长足的进步,以中部六省为例,1993年六省对外贸易总额为83.30亿美元,外商直接投资企业进出口总值为18.28亿美元,吸引外商直接投资为22.32亿美元。到2007年分别为743亿美元、217.4 亿美元、151.9亿美元,分别增长了8.92 倍、11.89 倍和6.81 倍。然而观察中部六省这三项重要指标占全国的比重发现:中部地区在全国的比重较低,除吸引外商直接投资外,中部六省对外贸易和外商投资企业进出口占全国的比重在过去15年中存在下降趋势,这表明内陆省份的开放发展在全国整体的开放发展中表现不如人意。从开放度的角度考察,2008年中部六省对外开放度为10.87%,全国为59.17%,中部地区落后全国近50个百分点,这表明,虽然内陆省份的开放发展有很大的进步,但和全国相比,仍然存在较大的差距。

表1 中部六省外贸和吸引外资情况(亿美元)

其次来看,内陆省份开放型经济发展的内容与东部地区相比也具有一定的差异。伴随着改革开放的进程,我国的经济结构有了较大的变动,从三次产业结构来看,1995年全国和中部六省第一产业就业比例均超过50%,分别为52.9%和57.2%,到2008年均降到45%以下,分别下降了13.3和12.5,第二、三产业均有了不同程度的上升,但中部地区不论和东部地区相比还是和全国相比,二、三产业就业比重仍嫌偏低。第二产业是我国现阶段开放经济的主要内容,第二产业发展水平的高低直接决定不同区域开放型经济发展的阶段和水平。从绝对值来看,2008年全国第二产业总值为148 981.29亿元,中部六省为28 330.7亿元,占全国的19.01%,东 部 地 区 为 90 082.31 亿 元,占60.45%。实际上,我国第二产业快速增长,以及对外贸易的大幅增长均与东部地区面向出口的第二产业迅猛发展直接相关,第二产业特别是加工业的快速增长成为当前开放型经济发展的重要方面。

表2 中部六省三次产业就业结构 (%)

再次,内陆省份开放型经济发展的外部环境具有不确定性。从政策环境来看,由于东部地区的区位优势和基础优势,经济开发开放较早,从而在前一轮结构调整中占得了先机,通过大力发展加工贸易型产业获得了快速的发展。金融危机以来,出口导向的加工贸易型产业结构被证明具有阶段性特征,虽然在一定时期能够促进经济增长和区域开放发展,但容易受外部经济波动的影响。内陆省份不但面临国外经济环境在金融危机以来的不确定性,而且也面临东部沿海地区产业转型和产业转移的不确定性影响,从而导致内陆省份开放型经济发展的道路不能简单模仿东部地区前期的经验。

三、内陆省份开放型经济发展的动力机制

观察当前我国内陆省份经济发展所呈现出来的特征,以及其与东部地区区域互动的性质,可以发现促进我国内陆省份开放型经济发展的内在动力主要在以下四个方面。

1.技术进步

技术进步与经济增长之间存在内在的关联,对内陆省份而言具有以下重要的意义:一是利于内陆省份发挥比较优势。内陆省份在发展开放型经济中必须基于自身的优势来参与国际分工,而发展劳动密集型产业是符合内陆省份的战略选择,但基于禀赋优势发展劳动密集型产业虽然能够取得静态利益,动态而言不利于建立完善的产业结构,导致产业竞争力不强。促进技术进步以发挥地方比较优势的关键在于吸引和开发适宜技术[11]。二是促进内陆省份实现结构转型,转变增长方式。传统经济体系和传统生产方式仍然在内陆省份占据主导地位,这不利于内陆省份经济的开放发展,而实现结构转型的根本推动力是技术进步,通过技术开发和技术引进,促进新产业的产生,或以新技术对传统产业进行技术改造,提高劳动生产率,提高产品的质量和产业竞争力。

2.劳动力流动

劳动力流动是联结内陆省份和沿海省份的重要纽带,同时也是我国要素跨区域流动的主要内容。以农村剩余劳动力流动为例,改革开放以来,我国农村剩余劳动力流动经历了波动增长的过程,阳俊雄估计1997~2003年中国农村剩余劳动力转移年均增长4%,而此前的两个高峰期1982~1988年为23%,1992~1996年为8%[12]。2003年以来,我国农村剩余劳动力转移规模大致为每年500万人,转移速度大致也为4%,国务院课题组估计,我国转移的农村劳动力中的一半是跨区域转移的,即超过6 000万劳动力穿梭于内陆省份与沿海省份之间,成为联结内陆省份和沿海省份的重要纽带,同时也成为促进内陆省份开放发展的重要动力[13]6,其作用至少在于两个方面:一是作为要素流动的联结作用。劳动力的跨区域流动改变了流出地与流入地的要素供给比例,进而改变了其经济发展中的优势关系,使得内陆省份某些原来不具优势的外向型产业具备了发展的基础。二是经由劳动力流动带来的知识和市场意识的扩散,通过劳动力流动促进内陆省份由原来的封闭向开放转变,从而推进开放内陆省份开放型经济的发展。

3.结构变动

结构变动是经济增长的重要源泉,而且是经济增长的独立源泉[14]226。结构性增长会成为推动要素在各部门合理配置和最优使用的动力,在开放经济条件下,这种结构性转换的增长溢出效应又会通过贸易结构的转移来扩张其动态优势,因为产品贸易会对不可跨国流动的要素产生替代效应,从而强化结构性增长对要素部门间流动的力量[15]。实际上,改革开放30年来,我国的经济增长、结构变动与开放发展一直是紧密相连的,中国经济已经从一个高度集中的计划经济体制逐步过渡到现代市场经济体制,成为一种准现代化的经济增长结构[16]。如果分区域来考察这种开放发展与结构变动之间的关系,会发现东部地区经济结构呈现出以外向型发展的加工贸易型为主,而中西部地区则变化缓慢,这表明市场化体制改革进程在不同区域的变化有所不同。刘伟等的研究表明,东部地区已经出现了通过要素私有化能够大量吸纳资本要素和劳动要素的初级市场经济结构特征,而在中部地区的经济结构则表现为很强的非工业化特征,在西部地区经济中则表现出农业化的经济结构特征[17]。显然,这些特征结构从区域内部而言,不利于内陆省份结构变迁的增长效应,从区域间关系而言,非均衡的结构很难促进内陆省份与东部地区的良性互动,不利于地区间专业化和劳动分工,对其开放型经济发展的推动力不强。

4.政策因素

政策在我国区域经济发展中的作用是不言而喻的,但对内陆省份的开放发展而言,政策本身以外,政策制定和实施的次序带来了似乎更大的影响。从区域开发开放政策的次序来看,从东部沿海开发开放,到西部大开发,再到东北老工业基地振兴规划,最后是促进中部地区崛起。这种政策制定和实施的次序性对内陆省份开放型经济发展的意义不但在于从时间上晚于东部沿海地区,而且由于外部已经形成开发开放的环境,从而导致内陆省份的要素资源向东部地区流动,进而促进了内陆省份的工业化进程受到一定程度的制约。特别是,内陆省份的优势在于丰富的劳动力资源,但目前已经形成了东部沿海的加工贸易型优势产业体系,这导致内陆省份开放型经济的发展道路已经不可能复制东部沿海地区的已有的模式,必须探求新的道路,这无疑是具有挑战性的。

值得注意的是,以上四方面的作用并非相互独立,而是存在相互作用和内在联系的过程。

第一,结构变动既是内陆省份开放型经济发展的动因,也是开放发展的目标。经济结构的调整存在于多个方面,而且是有层次的,经济结构变动是实现经济持续发展的根本动力[18],从需求结构来看,强调的是内需与外需、投资与消费的均衡,促进经济增长既依赖国际市场,也依赖国内市场;从产业结构来看,三次产业发展协调,既强调促进工业增加值的增长以扩大出口、发挥比较优势,同时也强调促进第三产业发展,以提高国民经济整体素质,促进就业;从城乡和区域结构来看,内陆省份开放发展的前提是消除城乡差别、促进城乡协调发展,促进区域协调发展,营建承接东部沿海产业转移的平台;从要素投入结构来看,强调比较优势发挥的前提是不能以环境破坏、资源过度消耗和可持续发展为代价。

第二,四种因素的作用存在交互作用的特征,但由于对发挥比较优势的强调,劳动力流动是贯穿的主线。从改革开放30年的经验来看,发挥低成本劳动力优势是发展开放型经济的重要方面,我国农村剩余劳动力转移所存在的区域性特征也证明了这一点。农村劳动力流动在东部沿海地区和中西部地区存在显著差异,东部沿海地区劳动力转移的模式主要是就地转移为主,如山东省就地转移农村劳动力占76.9%[19],而内陆省份农村劳动力则强调跨区域转移为主,根据国务院课题组的调查分析,我国主要劳动力流出大省如河南、四川跨省流动均超过1 000万人,而且跨省流动劳动力占总转移劳动力的60%[13]。这种差异实际上与我国开放发展的区域次序是一致的,东部地区开放较早,建立起大批外向型的劳动密集型企业,从而吸引内陆省份劳动力的流入。显然,劳动力流动既是我国发展开放型经济过程中结构转移、技术进步和政策实施的反映,同时也促进了这一进程。

第三,当这些因素起作用在时序上存在差异时,对内陆省份开发开放的道路安排也存在差异。显然政策因素在我国区域经济发展中起主导作用,并对不同区域开放型经济发展道路的选择产生重要影响,政策倾斜会导致要素价格扭曲,从而形成利于促进区域发展的产业结构,由于这种结构相对于其它区域具有优势,会吸引其它区域的要素流入,进一步拉大与其它区域的差距。则内陆省份在发展开放型经济时,会受到来自东部沿海地区的影响,要求内陆省份能够有效地承接东部沿海的产业转移,或者能够吸引新要素的流入,从而形成有别于东部沿海地区的开放发展道路。

四、比较优势发挥的时序选择:生产要素流入型开放发展模式

1.从外向型经济到开放型经济

改革开放的一个重要任务就是促进东部沿海地区外向型经济的发展,所谓外向型经济是指一国或地区为推动区域经济发展面向国际市场建立的经济结构和经济运行体系。显然,这需要其根据国际市场供需结构建立区域产业结构,并成为国际产业体系的一部分,以国际市场需求为导向,以扩大出口为中心,根据比较利益原则,积极参与国际分工和国际竞争,并通过外贸出口带动整个经济的发展。20世纪80年代我国大力发展的外向型经济其基本形式是以进口替代与出口替代相结合,并以出口替代为主,建立起了符合比较优势的劳动密集型产业体系。通过30年的快速发展,中国的制造业已经得到了快速的发展,特别是在东南沿海地区形成了大批的现代制造业基地,甚至赢得了“世界工厂”的盛誉。但从本质上看,我国离“世界工厂”还有很大的差距,只是外向型经济发展到一定程度的表现。近年来,虽然我国工业品出口贸易额增长迅速,但和发达国家仍有较大的差距,目前我国出口贸易额仅占世界总贸易额的二十分之一,不到美国的一半。与发达国家的制造业相比,中国的制造业不论是从产业结构、生产规模还是新技术研发方面均存在较大的差距[20]。显然,外向型经济的成功体现了我国丰裕劳动力的比较优势,并在比较优势发挥的初期阶段发挥了重要作用。

但这一模式的成功是基于我国改革开放初期外汇和资本短缺、劳动力和土地资源廉价的背景,经过近三十年的快速发展,外汇和资本短缺对我国经济发展的制约已不存在,同时国际环境和国内宏观经济形势也发生了较大的变化,原有的加工贸易带动型开放模式已经不再适合我国的经济发展需求了。必须转变开放发展的模式,强调对资源要素的结构性整合。更重要的是,和沿海省份相比,内陆省份除了面临国际竞争和国际产业转移的环境,同时面临东部沿海的结构转换和产业转移环境,这表明了内陆省份开放发展需要走一条不同于东部沿海的道路,要求其通过吸引资本流入的同时,加大对技术、管理和高素质劳动力的流入,并促进流入的高级生产要素与地方禀赋有机的结合,从而建立起内陆地区结构性的竞争优势[21]。

2.生产要素流入型开放经济的条件与路径

促进生产要素向内陆省份流动基于两个重要的条件,其一是内陆省份结构变动由传统向现代的变革,其二是东部沿海地区产业向内陆地区的转移。实际上,这二者是相互作用的过程,内陆省份经济结构的变动一方面为东部沿海地区产业转移提供了平台,同时又促进了东部沿海地区产业转移的过程。以河南省为例,河南是传统的农业大省,承担着国家粮食安全的重任,粮食生产占全国粮食产量的十分之一,是名副其实的农业大省。但河南在粮食生产增产的同时,结构转型也进入了快车道。2007年,河南工业增加值突破7 500亿元,居全国第5位,居中西部省份首位。其中,规模以上工业增加值达5 438亿元,居全国第5位;实现利润1 959亿元,居全国第4位,从而实现了从传统农业大省向新兴工业大省的结构转型。观察河南省经济转型的过程,与其开放发展息息相连,在2009年全球商报经济论坛上,河南省商务厅的负责人表示,将夯实河南六大传统产业根基,即提升两大现代产业活力,吸引资本进入,从而促进河南的开放发展过程。河南省在承担产业转移方面具备诸多优势条件,包括人力资本丰富、市场潜力巨大、自然资源丰富、工业水平不断提高、交通网络日趋完善、投资环境不断改善等诸方面。特别是,河南省是人口大省,一直以来是重要的劳动力来源地,跨省外出务工人员超过1 000万人,占本省全部流动劳动力的50%[13]。2008年以来,由于金融危机的影响,大量农民工失业返乡,据推算,全国1.3亿外出农民工中,有15.3%即2 000万人成为失业返乡农民工。农民工失业返乡虽然在短期内打击农民收入,并引发返乡农民工就业问题,但这批经历市场经济洗礼、掌握一定劳动技能和知识的农民工的回流客观上成为了内陆省份高级人力资源的供给,推动了内陆省份的结构转型,从这种意义上说,农民工向流出地的回流恰恰成为了内陆省份承接东部地区产业转移、生产要素流入型开放发展的主要路径。

3.生产要素流入型开放发展中的比较优势发挥

内陆省份开放发展的关键在于发挥地方比较优势,建立利用本地资源要素并在国际市场上具有竞争力的产业体系。内陆省份应该在承接东部地区产业转移的基础上,结合地方比较优势进行产业升级,进一步扩张资源要素整合的效应,这是基于技术进步、劳动力流动、结构升级和政策促进四个方面的共同作用,这四个方面均不同于前期东部沿海开放发展的背景。

第一,内陆开放发展更加强调了技术进步。对于欠发达国家和地区而言,不论是吸引外资还是开展对外贸易都是吸引新技术的重要手段,由于低附加值的劳动密集型产品已经不再具有国际竞争力,强调以技术进步来提高产品质量尤为重要。Pack和Westphal的研究表明,对外国的技术学习和应用而非自主创新形成了欠发达国家工业化的动力源[3],几乎所有针对产业升级和技术进步的实证文献均证实了外商直接投资对中国的正溢出效应,这表明对内陆省份而言,积极吸引外资仍然是获取技术的主要渠道。

第二,我国的农村劳动力流动经过三十年的发展,已经开始出现回流现象,这将形成内陆省份发展开放型经济的重要人力资源。由于我国劳动力市场的制度分割和就业供给的刚性约束,农民工一旦失业只有返乡[22]。这虽然增加了内陆省份农民工二次转移的复杂性和就业市场压力,但也从客观上增加了内陆省份高级要素的供给,由于回流者行为方式的改变,对内陆省份的经济和社会发展影响巨大[23]。

第三,从结构变动角度来看,内陆省份从传统经济向现代经济的转型已经具备了基础和条件。如前所述,我国的传统农业大省河南已经开始向新兴工业大省实现结构转型,资源大省山西省也在探讨其基于煤炭资源的可持续发展道路,和东部沿海地区前期转型不同的是,内陆省份是基于本地资源要素优势基础上的转型,同时,其广阔的市场也为其转型和增长提供了更大的空间。

最后,政策支持的时序性差异也在内陆省份开放型经济发展发挥重要作用。改革开放初期国家给予东部的优惠政策并不完全适合于其它地区,1980年开始,先是设立深圳、珠海、汕头和厦门四个经济特区,1984年进一步开放大连、天津等14个沿海港口城市,到1988年设立海南省经济特区,再到1990年开发浦东,形成了经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放区的开放格局,东部成为承接世界产业转移的主要基地,实现了飞速发展。这就决定了后期西部大开发、振兴东北老工业基地和促进中部地区崛起战略所强调的发挥地方比较优势、实现与东部地区协调发展的重要性。

五、扩展:对区域产业同构的一个解释

不论是国家层面还是区域层面,产业结构趋同现象一直以来较为突出[24],导致区域产业分工的效率难以实现。这一方面源于市场化进程在不同区域的差异,政府充当了投资主体,弱化了市场机制在区域产业发展中的作用[25],另一方面也体现了地区行政垄断导致的区域恶性竞争[26]。实际是,当政策在区域产业发展中居于主导地位时,区域产业同构化现象就很难避免。

进一步分析会发现,区域同构化的一个深层次原因正是地方追求发挥比较优势造成的。由于区域开发开放政策的时序性差异,在改革开放初期,外资在东部沿海区域能够享受到较高的优惠,面向出口的企业也能在沿海开放地区得到优惠待遇,从而面向出口的加工贸易型产业体系在沿海开放地区快速的建立起来。同期国家出台了一系列鼓励、引导劳动力跨区域流动的政策,低成本劳动力由于可自由的跨区域流动到东部沿海地区,从而成为东部沿海地区最突出的优势。这种外向型发展道路具有很强的示范效应,其直接后果就是内陆省份以更为优惠的条件招商引资,模仿东部地区发展劳动密集型产业,从而形成产业同构现象。

为促进内陆省份建立既具有静态上发挥比较优势,又能在动态上发挥竞争优势的开放型经济体系,避免产业体系与东部沿海地区的同构化和低端重复,从本文的理论分析中可以得出如下三条政策建议。

其一,内陆省份开放型发展应该注重发展比较优势。理论和实践都证明只有发挥比较优势才能快速的建立起完善的工业体系,并能够有效的促进与其它区域的分工体系。由于东部沿海地区在过去三十的改革开放中已经承接了较为完整的制造业体系,这为内陆地区承接东部沿海地区的产业转移提供了基础。但内陆地区承接产业转移以发挥地方比较优势不是一蹴而就的,需要地方政策制定部门细致研究本地的禀赋条件、基础优势和市场前景,其政策含义为政府应该制定利于地方优势发挥的产业政策。核心是通过工业化来优化地方经济结构、促进经济增长,建立开放型发展需要完善的结构和市场支撑,促进内陆省份的工业化进程,特别是将工业化与农业发展、城乡协调发展一致起来。政府在前期应该扩大基础设施建设的投入,提供工业化所需的条件,并辅之以合适的财税政策促进工业化。

其二,引进高级生产要素,进行资源要素的结构性整合。具体而言就是引进先进技术和管理经验,完善劳动力市场以利于资源优化配套和人力资本形成,形成促进内陆地区经济发展的动力。这需要做好吸引外资和引导劳动力从东部地区向内陆省份回流两个方面的共同工作。外商直接投资是资金、技术和现代管理的重要载体,通过吸引外资来引进先进技术和管理经验,在此过程中要注意产业针对性和地方适用性,形成外资与地方经济结构的良性融合关系。引导外出农民工返乡创业是有效推进农村剩余劳动力二次转移的手段,又是发展非农产业促进地方结构调整和产业升级的重要途径。

其三,开展与东部地区的产业分工,促进区域经济协调发展。促进内陆省份开放型发展,需要强调区域之间的产业梯度转移、经济互相补充与支持、市场的统一与深化,而这要求与邻近区域特别是沿海发达地区处理好区域之间的利益协调关系,避免区域分割和区域封锁,扩大区域交流和区域合作,如建立区域经济合作对话机制,举办区域间经贸合作等,形成相互支撑、优势互补、利益共享的区域合作体系。

[1]中国科学院中国现代化战略研究课题组:《2006中国现代化报告》,北京:北京大学出版社2006年版。

[2]樊纲、王小鲁、张立文、朱恒鹏:《中国各地区市场化相对进程报告》,载《经济研究》2003年第3期。

[3]Park Howard,Westphal Larry E.“Industrial Strategy and Technological Change:Theory Versus Reality”.Journal of Development Economics.1986.22.

[4]林毅夫:《“三农”问题与我国未来发展》,载《农业经济问题》2003年第1期。

[5]沈坤荣、唐文健:《大规模劳动力转移条件下的经济收敛性分析》,载《中国社会科学》2006年第5期。

[6]张培刚:《农业与工业化》,武汉:华中工学院出版社1984年版。

[7]洪银兴:《工业和城市反哺农业、农村的路径研究》,载《经济研究》2007年第8期。

[8]林毅夫:《后发优势与后发劣势——与杨小凯教授商榷》,北京:北京大学英杰交流中心,2002年6月12日:http://ccer.pku.edu.cn/download/1819_1.doc

[9]杨小凯:《后发劣势:共和自由》,载《北京天则经济研究所双周经济学研讨会论文》,http://www.unirule.org.cn/symposium/c181.htm,2001 -12 -01.

[10]Jeffrey Sachs,Wing Thye Woo and Xiaokai Yang.“E-conomic Reforms and Constitutional Transition,Annals of Economics and Finance”.Vol.1,No.2,2000.

[11]林毅夫、张鹏飞:《适宜技术、技术选择与欠发达国家经济发展》,载《经济学(季刊)》2006年第4期。

[12]阳俊雄:《我国农村劳动力转移速度放慢》,载《中国国情国力》2004年第5期。

[13]国务院研究室课题组:《中国农民工调研报告》,北京:中国言实出版社2006年版。

[14]多恩布什:《宏观经济学(第七版)》,北京:中国人民大学出版社1997年版。

[15]李恒:《结构性增长、结构贸易与我国农村剩余劳动力转移》,载《华中科技大学学报(社会科学版)》2007年第2期。

[16]张平:《改革开放30年中国经济增长与结构变革》,载《现代经济探讨》2008年第7期。

[17]刘伟、李绍荣:《中国的地区经济结构与地区平衡发展》,载《中国工业经济》2005年第4期。

[18]李克强:《关于调整经济结构促进持续发展的几个问题》,载《求是》2010年第6期。

[19]邸加萍、李玉江:《农村劳动力转移模式与区域非均衡度研究——以山东、河南两省为例》,载《西北人口》2008年第1期。

[20]杨丹辉:《中国成为“世界工厂”的国际影响》,载《中国工业经济》2005年第9期。

[21]宁宇:《重庆发展内陆开放型经济的路径选择》,载《决策导刊》2008年第5期。

[22]彭文慧:《返乡农民工就业的制度设计与政策建议》,载《改革》2010年第2期。

[23]王西玉、崔传义、赵阳:《打工与回乡:就业转变和农业发展——关于部分进城民工回乡创业的研究》,载《管理世界》2003年第7期。

[24]陈建军:《长江三角洲地区的行业同构及产业定位》,载《中国工业经济》2004年第2期。

[25]周国富、陈玲:《市场化进程中的产业同构演化趋势分析》,载《工业技术经济》2005年第12期。

[26]于良春、付强:《地区行政垄断与区域产业同构互动关系分析——基于省际的面板数据》,载《中国工业经济》2008年第6期。

The Dynamic Mechanism and Development Pattern on in China’s Inland Provinces——As an Example of Open Economy

LI Heng

(Research Center of Yellow River Civilization and Sustainable Development,Henan University,Kaifeng 475001,China)

The development in the inland provinces has made great progress since reform and openingup,but many problems still exit in foreign investment attraction,the labor market growth and the industrializing process.The opening and development of the inland provinces face both the free flow of products in the international environment and that of factors in the national environment.Under such circumstances,the suitable pattern should be integrated resource mode with the emphasis on the free flow of productive factors,instead of the improvement trade export-led pattern in the east.It will not only promote the inland provinces to make full use of comparative advantages but also develop regional coordinated development with the eastern area.

inland provinces;open economy;comparative advantages

李恒(1971-),男,河南唐河人,经济学博士,河南大学黄河文明与可持续发展研究中心教授、博士生导师,研究方向为国际经济学、发展经济学。

教育部人文社会科学重点研究基地重大课题(08JJD790128);国家社会科学基金项目(2009BJL048);河南省政府决策研究招标课题(2011B287)

2010-11-05

F061.3

A

1671-7023(2011)03-0080-07

责任编辑 陈卓淳 丘斯迈