民族民俗旅游的时空维度与文化场域

廖杨蒙丽

民族民俗旅游的时空维度与文化场域

廖杨蒙丽

由于民族民俗旅游真实性感知源于人们的时间观,因而民族民俗旅游的时间维度取决于民俗时间与旅游时间的冲突与消解,其可能路径是多方协商目的地社会传统节庆民俗的文化展演时间和内容,并预测和评估民族民俗旅游产品的生命周期。旅游开发实践和大量游客的到来,会变动民族民俗的空间范围。民族民俗旅游空间的有效维系,需要在就地式的生态模式和变迁式的异地开发模式中抉择。总之,民族民俗旅游无法逾越自身的时空维度和文化场域。

民族文化;民俗旅游;时空维度;文化场域

长期以来,民族学、人类学、民俗学和旅游学界的学者们对民族旅游或民俗旅游的探讨虽多,但对影响民族民俗旅游发展的内在要素的时空维度和文化场域涉及较少。本文拟就这些问题略作分析,并祈教于方家同仁。

一、民族民俗旅游的时间维度:民俗时间与旅游时间的冲突与消解

俗谚云:“十里不同风,百里不同俗”,“一方水土养育一方人”。这些不同的“风俗”、不同的“水土”,孕育和涵造了不同的民族。不同民族因其民族风情不同而具有不同价值的人文旅游资源。

在旅游作为“朝阳产业”或“无烟工业”的感召下,民族地区的民族民俗旅游开发无一例外地成了地方政府脱贫致富的重要途径。但是,要把民族民俗旅游作为民族地区的重要产业发展好却并非易事。这不仅在于民俗文化资源与民俗旅游资源并非完全切合,而且民俗时间与旅游时间也存在着一定的矛盾或冲突,只有消解了它们的冲突,才能确保民族民俗旅游的基本时间维度。

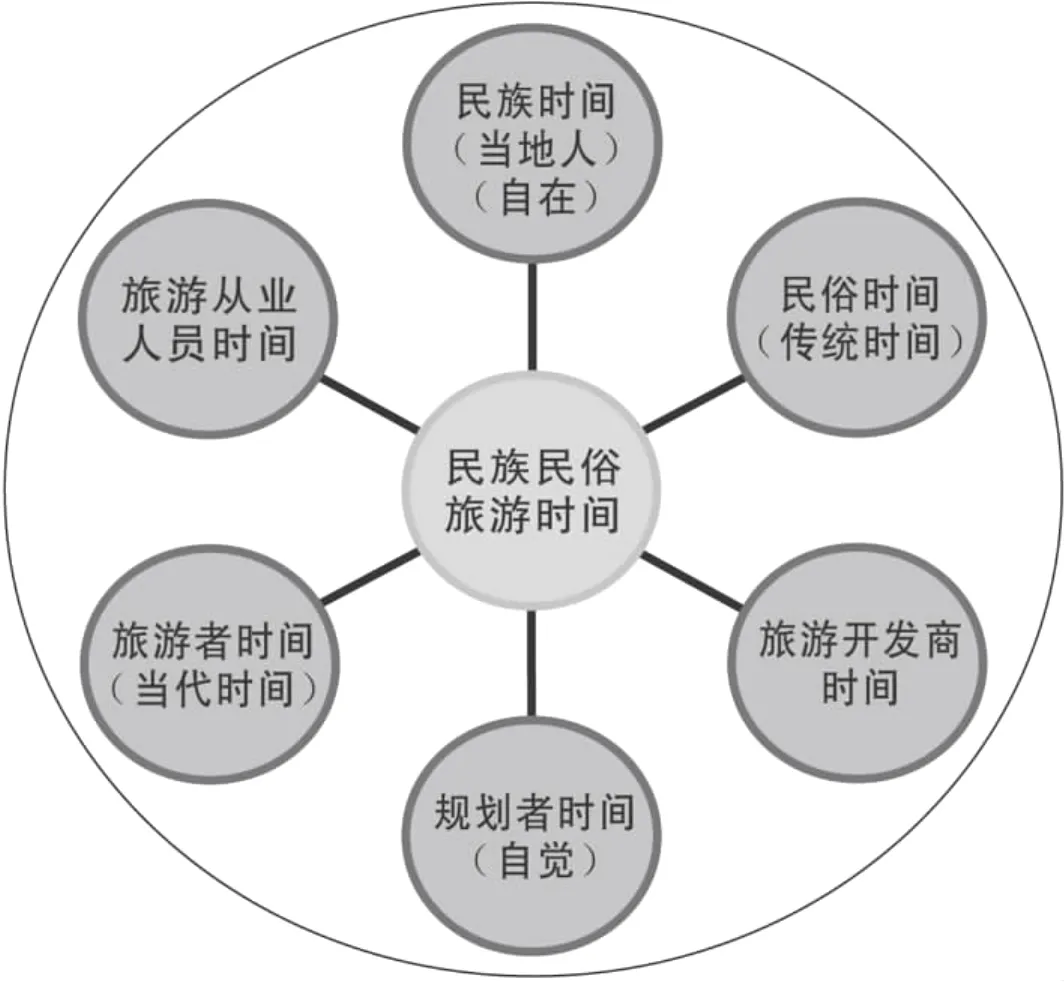

图1 民族民俗旅游的真实性感知源于人们的时间观念

民俗讲求的是原汁原味的原生态文化,它的载体是当地百姓,它的展现方式是当地百姓的日常生活。或者说,当地寻常百姓家的生产、生活共同构筑了一个区域社会的民俗文化。旅游讲求的是雅俗共赏,追求的是置换心境的“美的历程”。二者目标不同,使得民俗旅游自身成了悖论共同体:一方面,不是所有的民俗事象都能开发成为民俗旅游产品。例如,人生礼仪中的婚姻礼俗最多只能展演到“闹洞房”节目,其后的房事活动等一般都不会展示给游客观赏;再如,丧葬礼俗和民间超度等法事活动一般也难以开发为旅游产品,游客一般也不会参与这些“伤感”的旅游体验。另一方面,即使能够开发成为旅游产品的民族民俗文化大多也经过美化了的,因为它要符合游客的观赏要求和“美”的感受。因此,所有的民族民俗旅游资源开发都是有选择性的,它有意或无意地“过滤”了许多民俗文化元素,使得民俗文化不再原汁原味,而是相对“真实”。图1反映了民族民俗旅游真实性感知源于人们的时间观。

民俗旅游产品的相对“真实”,其实是一种文化协商。旅游规划者、当地人、旅游表演者等相关从业人员以及游客等共同塑造着当地民俗旅游的“真实性”。

从时间上来说,这种民俗旅游的“真实性”源于当地旅游情境的设计与展演。规划设计者在把握当地文脉的基础上压缩或延长了某些民俗事象的展现过程,用“旅游时代”的时间观念诠释了当地传统的民俗时间,把“过去时间”与“当代时间”直接对接,再造了“民俗真实”;当地人对规划者所开发设计出来的民俗旅游产品有着自我不同的时间感知,他们自身成了本土民俗的时间连线。在当地人的时间观念中,“过去”与“现在”能够有机连接,但他们能够清楚地知道哪些属于“过去”,哪些属于“现在”,而不像旅游规划设计者那样“有意创造时间”;旅游表演者等相关从业人员的时间观念介乎于当地人和旅游规划者之间,他们根据自我的“时间认知”诠释着规划者和当地人的民俗时间;游客则是从外来者的身份欣赏着规划者为他们早已设定的“民俗时间”,体验着当地民众的生产、生活,因而夹杂着对目的地旅游真实性的协商与评判。

总体而言,民俗时间与旅游时间是相互矛盾或冲突的。旅游时间本质上是现代性的概念,它是工业社会的产物,基本上与传统的民俗时间相对立。民俗时间有其自在的运行周期,一个区域社会的民俗事象基本上是在定格了的传统时间序列中呈现和反复。传统民俗时间是相对固定的,现代旅游则因旅游主体的出现时间不一而具有多元性的时间特征。因此,这种“异动”的旅游时间在相对固定的传统民俗时间面前遭遇了尴尬或困难:游客能否在恰当的时间看到他们所想看到的恰当的民俗文化?如何有效地消解游客的旅游时间与目的地民俗时间的“冲突”?一个可能路径就是多方协商目的地社会传统节庆民俗的文化展演时间和内容。

作为民族民俗旅游典范之作的“印象·刘三姐”高度浓缩了桂北少数民族一年四季和人生四季的生产、生活习俗,它以宏大的山水实景演出方式和融资运作模式,赢得了业界和游客的好评,但该产品本身并非完美无疵。事实上,该产品的多次改版也就意味着民族民俗旅游产品自身的宿命:旅游品牌与旅游产品生命周期可能成负相关关系,而自然风景名胜区的旅游品牌与旅游产品生命周期多成正相关关系。因此,要有效消解旅游时间与目的地民俗时间的“冲突”,不仅需要多方在恰当的时间、恰当的地点和恰当的文化场景中协商目的地社会传统民俗的文化展演时间和内容,而且也需要对民族民俗旅游产品的生命周期做出合理的预测和评估,方能保续民族民俗旅游的时间维度。

二、民族民俗旅游的空间维度:“就地生态”抑或“异地搬迁”?

地球上任何一个民族都生活在一个地理空间当中。这个给定的地理空间赋予了生活于其中的民族以其独特方式造就自身及其文化:他们通过“文化”去认识资源,通过技术去获取资源。在长期与自然界打交道的过程中,不同民族对其所依赖的自然环境的认知不尽相同。但是,无论是哪个国家或哪个地区的哪个民族,他们都要无一例外地处理好人类社会的“三层次均衡和谐”:人与自然和谐、人与社会 (他人)和谐、人与自我和谐。这“三层次均衡和谐”构成了人类文化的基本范畴。[1]如果按照文化“三分法”的类型划分,它们分别对应人类社会的物质文化、制度或行为文化、精神文化,并一起构成了区域民俗文化的全部内容。

文化在时间序列上表现为文化变迁,在空间上则表现为地区差异 (或者说是文化变异)。因此,同一民族的民俗文化在不同历史时期有着不同的内容和特征,不同地区的同一民族民俗文化也不尽相同;相反,同一地区的不同民族却可能共享着某些族际文化。例如,青海河湟地区的“卡里岗人”习俗就融汇了当地藏民习俗和伊斯兰教文化。春节更是中华文化圈中不同民族共享的传统节庆。如此看来,文化的历时性变迁和文化的共时性差异都交织于每个民族生存与共的地理空间。从文化生态学的角度看,这个既定的地理空间中还夹杂着文化的空间排列与组合。换言之,一个特定地理空间中的不同类型的民俗文化或同一类型的不同民族民俗文化占据着不同的“生态位”。处于不同“生态位”的民俗文化共同构筑了当地的民俗空间或民俗世界。应该说,这样的民俗空间不仅是立体的,也是多元的。如何在这种多元、立体的民俗空间中打造民族民俗旅游产品?这个问题尚未引起学界和旅游业界的足够重视。

如何维系民族民俗旅游的空间维度?国内学者已经做了不少有益的探索。其模式不外乎两种:一是就地原生态式的保护开发,如贵州省的梭嘎生态博物馆和云南大学尹绍亭教授倡导的“民族文化生态村”旅游开发和规划实践等等;二是搬迁式的异地开发,如深圳市的“锦绣中华”和桂林市的“刘三姐景观园”、“漓江民俗风情园”等等。孰优孰劣,学者至今聚讼难决。

在就地原生态式的保护开发中,生态博物馆和民族文化生态村建设受到国内多数学者的认同。但是,这两种方式同样需要解决如下问题:“就地”究竟是“就”哪里的“地”?除了少数的民族聚居在某个特定的区域外,大多数的少数民族呈分散聚居状态。同一民族分布于不同的地理区间,究竟以哪个区间为其“样本”进行“就地”原生态式的保护开发?

在各地政府主导开发旅游的情况下,各行政区域都热衷于打造自己的旅游品牌,竞相开发各自辖区内的民俗文化旅游资源。同类产品的雷同竞争非但无助于同一民族的民俗旅游资源的原生态保护,而且还可能存在为了美化旅游产品而重组、借用其他区域同一民族或不同民族民俗文化的情况。这种“移花接木”式的民俗文化空间重组或再造,显然有悖于“原生态”保护开发的初衷,当然其“就地”也就失去了内在的合理性了。

笔者所在家乡——金秀大瑶山,近年来致力于打造“世界瑶都”,试图把它建设成为“世界级”的瑶族风情旅游和避暑休闲胜地。这种设想是好的,发展和保护民族经济文化的愿景也令人鼓舞。但其学理依据值得商榷。尽管我国著名的社会学家、人类学家费孝通先生曾经说过:“世界瑶族研究在中国,中国瑶族研究在金秀。”①但这并不必然推论出金秀大瑶山能够成为“世界瑶都”。中国瑶族支系繁多,曾有三十六瑶或七十二瑶之说。金秀大瑶山仅有茶山瑶、花蓝瑶、坳瑶、山子瑶、盘瑶五大支系,要想建“瑶都”,不仅要植入广西区内的“蓝靛瑶”、 “背篓瑶”、 “红瑶”、“平地瑶”等支系,而且还要把云南、贵州、湖南、广东等国内其他省的瑶族民俗移植进来。此外,东南亚地区甚至迁移至欧美国家的瑶族是否应该纳入进来?这也是一个不可忽视的问题。否则,这个“世界瑶都”何以体现其“世界性”?跨区域重组或借用其他瑶族支系的民俗文化的严重后果,就是人为地割裂了民族民俗赖以存续的文化土壤,不但其民俗文化无“真”,而且民俗事象更假。这对于本土支系和通过“空间位移”的外来支系来说,都将成为一种难以持续的文化灾难。这对于旅游者和旅游相关从业者来说,也不能不说是一种伤害。

至于跨行政区域的民俗文化旅游资源整合开发,其就地原生态式的发展取向也无一例外地涉及民俗文化资源的空间布局与调整问题。例如,前些年有学者提出在湘、桂、黔三省交界的侗族地区设立和开发南侗文化旅游区,把湖南通道、广西三江、贵州黎平交界地区设立为“三省坡侗族生态文化保护区”。在这个南侗文化区内,通道、三江、黎平的侗族民俗文化大同小异,各有特色。但是,究竟应该以哪个区间的民俗文化“样本”进行就地原生态的保护呢?尽管可以取长补短,以每个区域的具体旅游资源的丰度、亮度和单体规模进行取舍,不过,对于同类细分资源“样本”的选取过程,其实也是同类民俗文化的空间整合、布局和位移过程。这对于居住在这些民俗文化空间中的当地人来说,他们居住的地理格局并未发生变化,但其民俗文化的“标识”却因旅游品牌的打造需要可能发生了“位移”。这种开发模式实际上已经不是严格意义上的“就地”和“原生态”了,而是调整了文化的空间结构,文化的“生态位”也因旅游资源整合的需要发生了“错位”。其结果,是貌似神合,实则背离。

在搬迁式的异地开发中,民族民俗旅游的空间维度同样是个棘手问题:如何确保搬迁到异地后的民族民俗文化回归常态?如何最大限度地减少因迁离故土而失去文化根基的民俗文化的失真?民俗文化的空间位移究竟会产生哪些严重后果?

搬迁式的异地开发包含两种情况:一是选取部分民俗文化作为旅游景观完全脱离其原有的民族文化生态区,而搬迁到另外一个陌生地区 (主要是城市)去集中展示,以供游客观赏,如深圳市的“锦绣中华”、桂林市的“刘三姐景观园”以及位于城市内的各大博物馆等等。二是在其原有民族文化生态区内另辟区域建造博物馆或文物陈列室,以把该文化区内的物质民俗或可供陈列、呈现的非物质文化遗产集中展示。

城市中的“民族园”、“风情园”和博物馆的展示物,完全剥离了被展现的民俗事象与其赖以存续的文化土壤和生态机理,注定了这些展示物本身无法回归文化常态。尽管那些袖珍式的“民族园”、“风情园”中歌舞升平,动感十足,但它基本上已经变成一种定格化了的仪式操演,而非民俗生活本身。至于藏身于博物馆或陈列室内的各种文物或器物,尽管可以辅以声、光增强视听效果,但它们基本上已经成为“死”的民俗。民俗的常态应该是“活”的,它应该与它的载体 (当地人)相伴生,并贯穿于当地人的日常生活中。离开了当地人的日常生活及其社会情境,“活”的民俗也就“变态”为城市博物馆或“民族园”、“风情园”中“死”的民俗。[2]可以这么认为,民俗文化的“死”与“活”,完全是其依存空间位移与否惹的“祸”。从这个意义上说,“民俗旅游从它开发之日起,就已宣告死亡。”似乎亦有一定道理。

至于在原有民族文化生态区内建造博物馆或文物陈列室集中展现民俗文化,虽非完全脱离其文化生态,但由于这种展现方式改变当地民俗文化的原有空间结构,并以“静态”方式呈现民俗事象,使得当地的“活”民俗离其“死亡”民俗已经不远了。民俗文化在百姓日常生活中具有重要的意义,他们会在特定的时空中调用不同的民俗事象来表达不同的象征意义。一旦民俗事象或器物被从当地人的日常生活中抽离出来,集中陈列于当地博物馆或陈列室中,不仅民俗文化的原有空间结构受到挤压,而且还会因为空间挤压导致人们记忆的扁平化,亦即引发时间结构的变迁。这样的民俗文化展示,与城市博物馆、“民族园”、“风情园”的异地搬迁所导致的严重后果,并无本质区别,只是其衰亡过程相对缓慢。

笔者于2007年7月至10月在广西龙胜各族自治县和平乡龙脊村做田野调查时,得知当地正在做龙脊古壮寨的旅游开发规划设计。在专家的规划文本中,建议在龙脊小学旁建一座博物馆,收集龙脊地区的各种碑刻资料、古物、古董以及当地比较有价值的实物资料,进行集中展示。同时,还建议在原莫一大王庙址恢复神庙,并把莫一大王石像从现今廖家寨西边田峒中间巨石下搬回到重建的莫一大王庙中。且不论当地借开发旅游之名恢复庙宇是否合适,仅就旅游规划设计中将“修旧”(莫一大王庙)与“新建”(村落博物馆)分开并行而言,它已割裂了当地物质民俗与精神民俗方面的有机联系。民俗作为一种文化现象,它是一个有机的统一体。人们之所以把民俗划分为物质民俗、精神民俗、行为民俗等等,不是说民俗本身是这样,而是人们为了描述的方便。各种民俗文化是天然有机地统合在一起的,它们共同构成了区域民俗的面相。因此,龙脊古壮寨的旅游开发规划设计将村落博物馆与莫一大王庙分设,置当地物质民俗与精神民俗 (特别莫一大王崇拜的民间信仰)于不同的村落空间,人为地割裂了民族民俗赖以存续的文化土壤。尽管恢复莫一大王庙可能会带来部分香客消费而增加当地的旅游收入,但从长远来看,还不如将莫一大王石像放置于当地新建村落博物馆中,但要注意保持博物馆的“生态性”。在现时条件下,确保博物馆的“生态性”的最好办法就是建立“生态博物馆”和“民族文化生态村”,不过这种开发方式适合于游客参与式的深度旅游,而不利于走马观花式的观光旅游。

变迁是民俗文化的一个重要特征。无论旅游开发与否,一个区域的民俗文化都会发生变迁。但是,旅游开发可能会加速当地的社会文化变迁。旅游其实是一把双刃剑,它在增加当地经济增长和推动社会发展的同时,也会引发包括当地民俗在内的文化变迁。旅游开发实践和大量游客的到来,会变动民族民俗的空间范围。如何有效地维系民族民俗的空间维度?无论是就地式生态模式还是变迁式异地开发模式,都还有许多问题需要深究和解决。

三、结论:民族民俗旅游的可持续发展无法逾越其文化时空场域

民族民俗旅游有其自身的时空维度和文化场域。离开民族生境的民俗文化是一种无生命力的文化,无论是就地“博物馆式”的民俗旅游开发或“静态”的民俗文化展示,还是异地“搬迁式”的“袖珍民俗博物馆”旅游开发,其结果都是人为地割裂了民族民俗赖以存续的文化土壤。民俗事象蕴藏在广大民众的日常生活中。要把百姓日常生活中的民俗开发成为旅游产品,不仅需要处理好民俗时间、社会时间和旅游时间的关系,而且还要处理好民俗文化是“在地行动”还是“异地再造”的资源转换问题。

民俗旅游本质是一种文化活动。旅游主体与旅游客体之间在民族民俗的文化认知上存在差异。其原因,不仅在于旅游者的主观感知与旅游目的地的文化传递难于契合,而且也在于旅游规划者的“文脉”把握与旅游景观设计开发能否有机结合,同时也与当地旅游管理、经营部门以及相关从业者的营销是否适度不无关系。基于民俗旅游的根基性和情境性的文化场域,民族民俗旅游事实上是一种文化展示与文化协商。要保持民族民俗旅游的生命力,就应该在原生态的民俗生活中挖掘出富有特色的、可供观赏的民族文化资源,经过民俗文化载体 (当地群众)、规划者、当地旅游主管部门、开发商、经营者、民俗文化表演者及游客等文化协商,进而形成名牌旅游产品。

民俗旅游并非民族文化变迁的罪魁祸首。只要能够合理、有效地维系民俗旅游的时空维度和文化场域,民族民俗文化就不会发生急剧变迁,并有可能朝着自然变迁方向发展,进而促进经济与文化的良性互动。

民族民俗旅游的可持续发展,无法逾越其内在的文化时空场域。“在保护中开发,在开发中保护”已成为旅游开发原则的陈词滥调,但在当下语境中仍有其积极意义。“保护”什么?“开发”什么?如何“开发”?又如何“保护”?就龙脊古壮寨旅游开发的个案而言,保护古壮寨,并不是简单地限制当地村民不能新建高于两层的吊脚木楼,而是要真正保护当地壮族的古文化。龙脊壮寨之“古”,不仅应该包括房屋建筑和石板路之古,而且还应该包括当地壮族的古文化传统,特别是古老的生态文化、技术工艺和民间信仰文化等。开发龙脊古壮寨旅游资源,不仅要把“可观”的楼群、碑刻等实物景观如实呈现出来,而且还要把当地“可感”的壮族民俗文化以恰当的方式展示出来,并让当地社区整体参与进来,才能确保其文化的时空场域自然有序。[3]

注释:

①费孝通先生对金秀大瑶山感情深厚,他的学术生涯起步于此,他的第一任新婚妻子也葬身于此。在某种意义上,金秀大瑶山成为费孝通先生一生挥之不去的重要区域。他在有生之年曾多次回访金秀大瑶山,并非完全因为他自身的经历和个人情感而特别眷顾,同时还因为金秀大瑶山自唐以来多有“瑶变”而引起不同时期的当权者、学者的关注。昭著于史的明代“大藤峡起义”、清代“三点会”、民国时期的“化瑶事件”等等,都与金秀大瑶山有着莫大的关系。历代学者对金秀大瑶山“瑶变”事件的关注而留下了丰富、珍贵的文献资料,为国内瑶族研究奠定了基础。正是基于这种历史研究、个人经历和世界瑶族源于中国的事实,费孝通先生提出了“世界瑶族研究在中国,中国瑶族研究在金秀”的学术见解。由于费先生的独特经历和学术影响力,金秀大瑶山成了现代意义上的人类学“学术名区”,不断引来后学者的“追踪回访”。但是,当我们使用费孝通先生开创的“学术名区”来打造旅游胜地的时候,应该切实关注该“学术名区”的维度和限度,而不能过度诠释。

[1]李亦园.人类的视野[M].上海:上海文艺出版社,1996.

[2]廖杨、蒙丽.人类学视野中的民族文化旅游资源开发——以壮族花山文化为例[J].社会科学家,2009(7);另见廖杨主编.文化再生产——人类学视野中的民族民俗·历史文化与旅游发展研究[M].南宁:广西人民出版社,2009.151-164.

[3]廖杨.民族地区贫困村寨参与式发展的人类学考察——以广西龙胜龙脊古壮寨旅游开发中的社区参与为个案[J].广西民族研究,2010(1).

On the Space-time System and the Cultural Threshold of Ethnic Folk Tourism

Liao Yang,Meng Li

For the factuality reaction stem from person’s time sense,the time system of ethnic folk tourism is decided by the conflicts dispel between folk time and tourism time.Its effective measures to solve when and what the destination traditional festival culture shows by coordinated in many ways,and the estimate and the forecast of life cycle of ethnic folk tourism are emphasized too.The tourism development and the advent of large tourist transfer the space scope of ethnic folk tourism,and it needs to select the development model between local eco-model and changeable strange land developmental model.In a word,the development of ethnic folk tourism is under the control of its space-time system and cultural threshold.

ethnic culture;folk tourism;space-time system;cultural threshold

【作 者】廖杨,民族学博士后,华南农业大学公共管理学院教授、硕士生导师;蒙丽,华南农业大学党委宣传部干部。广州,510642

C912.4

A

1004-454X(2011)04-0186-006

〔责任编辑:袁丽红〕