成都市新津县城乡建设用地增减挂钩农民安置区人居环境满意度分析

王 雅 文,税 伟,王 晨 懿,马 菁,徐 国 伟,白 剑 平

(1.四川农业大学资源环境学院,四川 成都 611130;2.四川农业大学生态农业与区域发展系,四川 成都 611130)

成都市新津县城乡建设用地增减挂钩农民安置区人居环境满意度分析

王 雅 文1,税 伟2*,王 晨 懿1,马 菁1,徐 国 伟1,白 剑 平1

(1.四川农业大学资源环境学院,四川 成都 611130;2.四川农业大学生态农业与区域发展系,四川 成都 611130)

通过对成都市新津县3个城乡统筹试点区农民安置区的实地调查,构建了基于客观建设条件与主观满意度的安置区人居环境指标体系,运用模糊综合分析法对主客观两方面因素进行综合分析,得出居民对安置区的满意度及安置区建设条件评价。结果表明:袁山社区居民人居环境满意度及客观建设条件得分最高,其在安置区建设、安置区政策、居民社会经济等方面均优于其他两个社区。对成都市新津县“挂钩”试点区农民安置区的人居环境满意度评价,能从侧面反映出成都市推行“挂钩”政策的具体情况,客观衡量政策实施的优劣程度,发现政策推行过程中的主要问题,对推进区域城乡统筹具有一定的借鉴意义。

城乡统筹;城乡建设用地增减挂钩;农民安置区;人居环境满意度;成都市新津县

0 引言

城乡建设用地增减挂钩政策是国土资源部于2005年研究制定,旨在破除城乡二元结构、推进土地集约节约利用、促进城乡统筹发展的政策[1,2]。自国家推行城乡建设用地增减挂钩政策以来,由于区域与地方差异,各地政策的实施和发展不平衡。一方面,随着挂钩政策的开展,一些地方实现了土地集约利用和农民生活水平的改善;另一方面,由于新政策的实施缺乏完善的监督机制,意在保护耕地和农民利益的增减挂钩试点,在一些地方出现了农民被迫集中居住与整理后土地长期闲置的情况。为此,国家提出要严格控制城乡建设用地增减挂钩试点规模和范围,并叫停不规范的挂钩试点[2,3]。目前城乡建设用地增减挂钩政策的研究主要集中于各地区“挂钩”政策的实施背景、“挂钩”政策下农民建设用地整理效益分析及对“挂钩”政策实施现状的思考等定性研究[3-6],缺乏运用定量研究方法建立科学的评价指标体系,对“挂钩”政策实施的程度进行评价的研究。

成都市自被国土部列为城乡建设用地增减挂钩第一批试点之后,结合“三集中”、“全域成都”、“田园城市”等理念进行城乡统筹,在拆院并院、土地整理、农民安置区建设等方面取得了一定的成绩,在全国农村与城市的空间一体化与社会一体化的探索中起到了带头作用。在城乡建设用地增减挂钩政策实施过程中,建设村民集中安置区是其中一项重要任务,需贯彻以人为本、村民自愿的原则,最终实现农民生活环境优化及农民多渠道增收。本文选择成都市新津县城乡统筹示范区的村民安置区为研究对象,运用模糊综合分析法对安置区人居环境的主观满意度进行评价,并将其与安置区客观建设条件评价结果进行对比,以期能从侧面评价当地政府实施“挂钩”政策的具体成效。

1 安置区人居环境满意度评价指标体系构建

目前国内外人居环境评价研究日趋成熟,研究内容不断拓宽、范围不断扩大、方法不断改善,其主流研究是价值化评价和以此为基础的政策研究,其中以居民对居住环境的心理反应(如满意度)为外在基准对各种环境属性的价值进行定量评价是价值化评价方法的重要内容[7-11]。本文基于城乡建设用地增减挂钩政策,遵循人居环境评价的原则,在充分考虑安置区社会、经济、人文等因素并涉及物质和精神生活双重需要的前提下,建立了农村居民安置区人居环境满意度评价及客观建设指标评价体系,从主客观两方面较为全面地反映出居民对安置区居住环境的心理反应与安置区居住环境的客观状况。

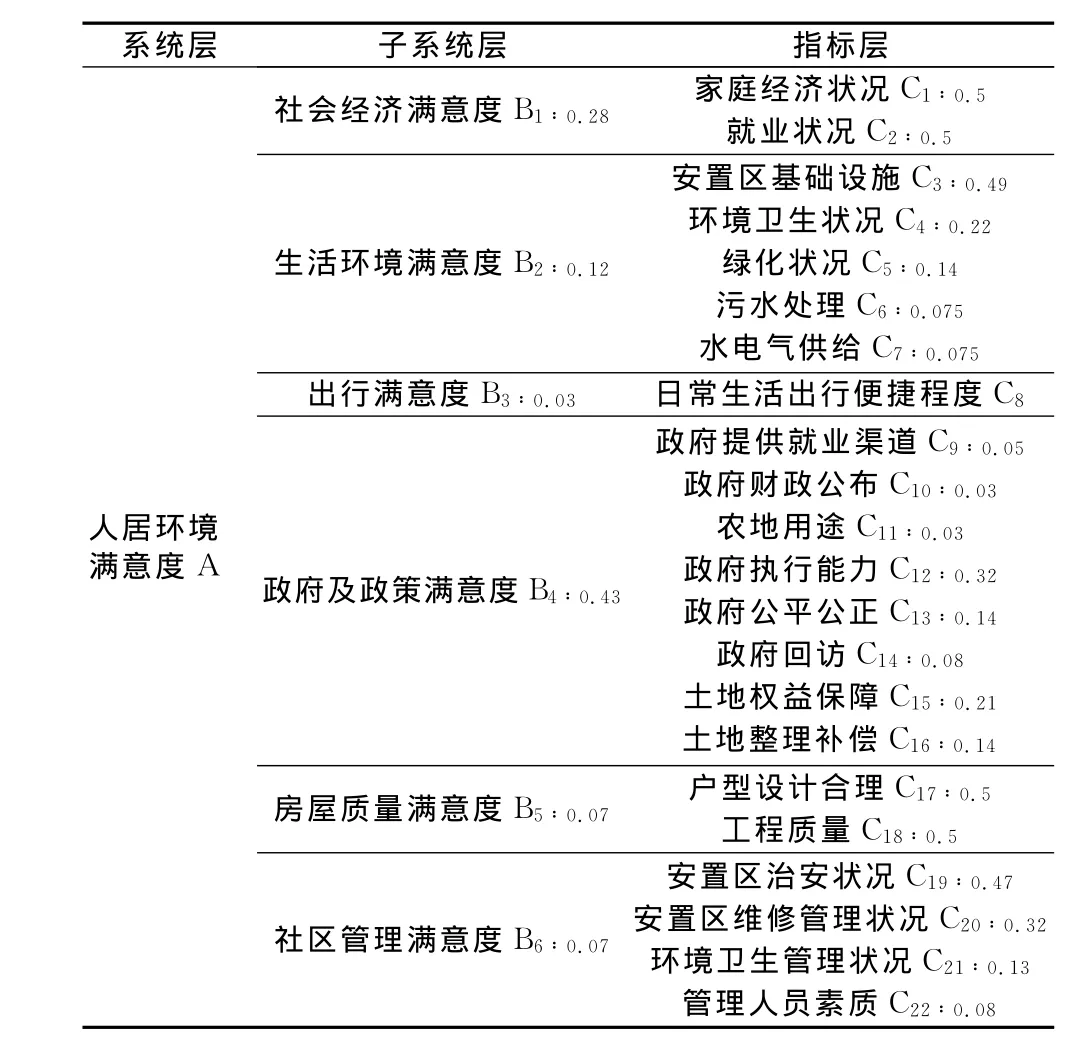

评价指标的选取既能合理、全面地反映城市人居环境的真实状况,又具有一定的可操作性,在构建指标体系时应遵循以人为本、层次性、全面性、针对性和可操作性的原则[10-12]。遵循以上原则,本文构建了基于城乡建设用地增减挂钩的农村居民集中安置区人居环境评价指标体系,包括:由6个指标层组成的客观建设指标和6个系统层、22个指标层组成的主观满意度指标(表1、表2)。

表1 农村居民集中安置区建设条件评价指标体系Table 1 The construction condition index system in rural resident relocation area

表2 农村居民集中安置区人居环境满意度评价指标体系Table 2 The satisfaction index system for human settlements in rural resident relocation area

2 成都市挂钩试点农民安置区人居环境模糊综合评价

2.1 调查区域与对象

成都市新津县是实施“挂钩”政策的第一批试点区域,普兴镇(袁山社区)、邓双镇(岷江社区)、新平镇(太平社区)3个居民安置区第一、二期建设已基本完成,居民的居住时间已达1年。通过设计调查问卷、入户随机抽样调查的方法,获取农户对人居环境满意度各项指标评分和其他所需数据。共发放240份调查问卷,有效问卷223份,有效率为92.91%,分别为普兴镇76份、邓双镇77份、新平镇70份。在223份有效调查样本中,男性42.24%、女性57.76%;18~30 岁 占 15.52%、31~40 岁 占24.66%、41~50 岁 占 26.27%、51~60 岁 占13.86%、60岁以上占19.69%。

2.2 评价方法

(1)将建设条件指标(如居住面积、居住区绿化指标等)n分为五级,对应的评价分值为1、2、3、4、5,n={很差,较差,一般,较好,很好},根据国家标准《城市居住区规划设计规范》(2002),将研究区域具体数值与“规范”进行对比,得出每项指标分值;将安置区居民人均环境满意度指标ν也定为五级,对应的评价分值为1、2、3、4、5,ν={很不满意,不满意,一般,满意,很满意},根据居民意愿进行评分。

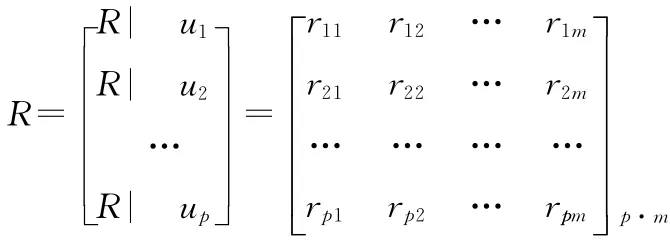

(2)在确定评价对象的因素论域后,逐个对被评事物从每个因素ui=(i=1,2,…,p)进行量化,进而得到模糊关系矩阵:

(3)运用层次分析法(AHP)确定各指标的权重,采用统计分析法(Delphi)以专家对各指标的重要程度的判断,建立判断矩阵,分层次对指标进行比较评分,运用计算机软件,求解各矩阵的最大特征根和对应的特征向量,进行归一化处理及一致性检验,最终得出指标体系权重(表1、表2)[13,14]。

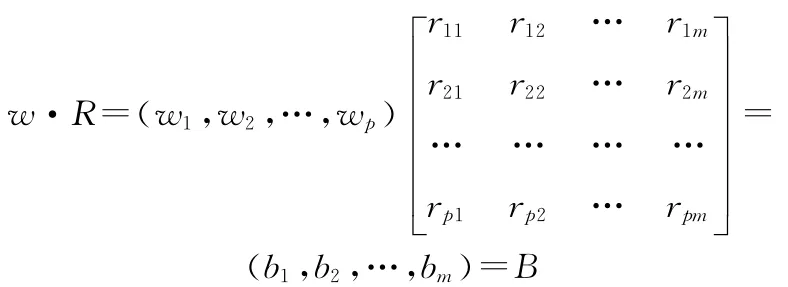

(4)利用合适的算子将w与各被评事物的R进行合成,得到各被评事物的模糊综合评价结果向量B。即:

其中:b1由w与R的第j列运算得到,它表示被评事物从整体上对νj等级模糊子集的隶属程度[15-18]。

2.3 评价结果

通过以上步骤得出利用模糊综合评价法对城乡建设用地增减挂钩村民安置区居民的满意度(表3)以及安置区建设条件综合评价(表4)。由表4可以看出,在建设条件方面袁山社区得分4.43,属于较好;岷江社区得分3.39,属于一般;太平社区与岷江社区建设方式相似,但略差于岷江社区,应也属于一般范畴。在安置区居民满意度方面,袁山社区总分3.29,属于一般,而岷江社区及太平社区得分均趋近2,属于较不满意。

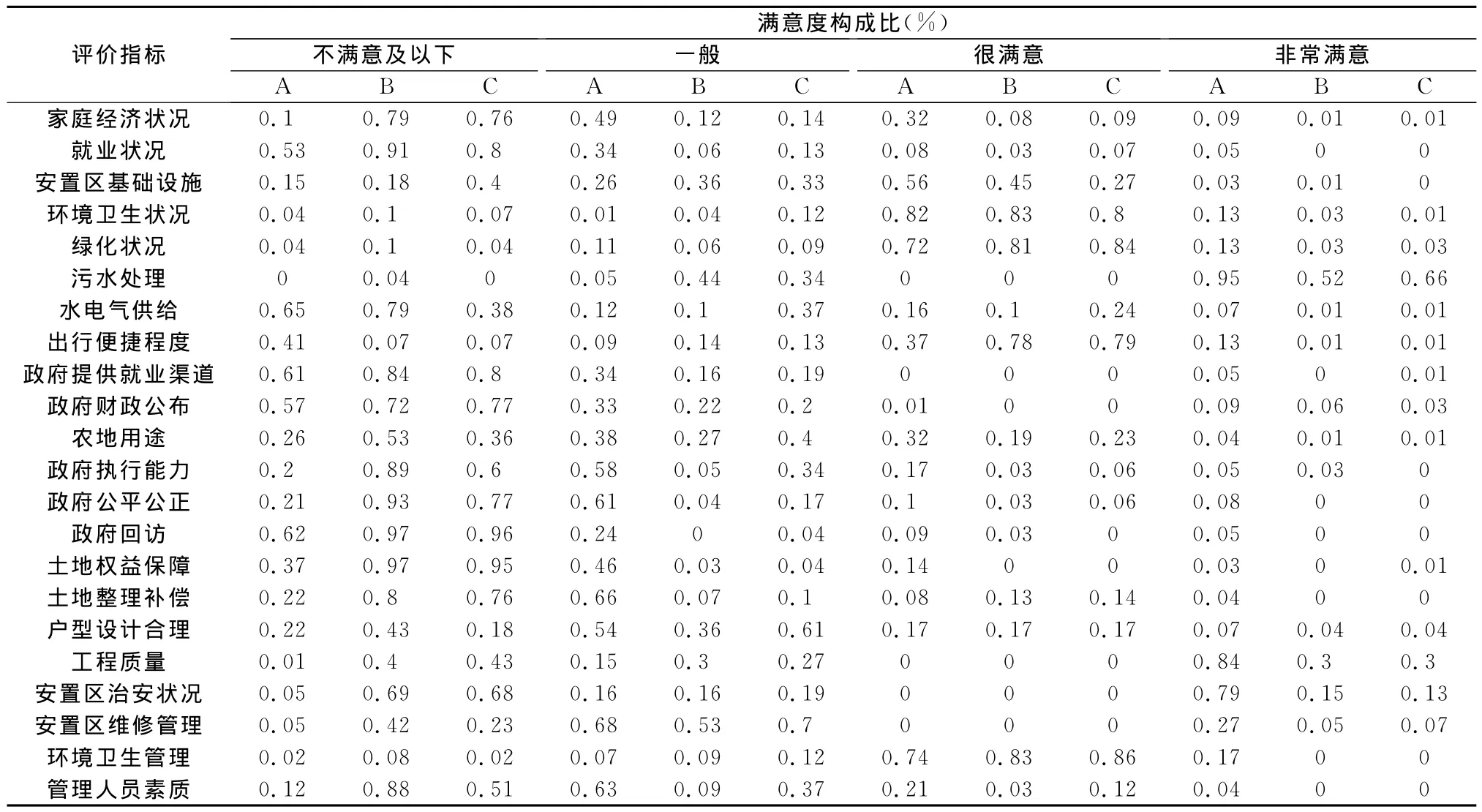

表3 安置区居民对各指标满意度的构成比Table 3 The satisfaction degree for different index by relocation area resident

表4 安置区人居环境模糊综合评价Table 4 The comprehensive fuzzy evaluation model for human settlements in relocation area

2.4 评价结果分析与改进措施

2.4.1 评价结果分析 通过模糊综合评价,本文总结出在同等政策环境下,产生如袁山与岷江、太平社区居民满意度及建设条件差异的原因主要有:

(1)安置区建设条件。由表4可知,袁山社区的建设条件远高于岷江社区,主要原因是,袁山社区采取庭院式修建风格,保留农村地区居民点原始的修建方式在原址上进行统规自建,社区各项指标均超过国家标准《城市居住区规划设计规范》,建设条件很好,最早入住的第一期农户由当地政府提供搬迁补助6 000元/户,最近入住的第二期农户为15 000元/户;而岷江与太平社区则是按照多层建筑的方式修建,虽都符合国家标准《城市居住区规划设计规范》,但建设条件一般,邓双镇(岷江社区)、新平镇(太平社区)的安置房屋为政府统一建设,村民需缴纳300元/m2的入住费。

(2)居民社会经济满意度。由表4可知,3个社区的居民对于目前家庭的经济现状满意度并未达到一般标准,而岷江与太平社区的居民则处于不满意状况,大部分居民认为迁入新居后家庭经济状况有不同程度的降低。其原因主要包括:1)入住高档社区后农民生活开支加大,而承包商每年付给农民的土地承包费远无法满足失地农民现今的生活需求;2)由于承包不利造成的土地荒置使农民失去额外的经济收入;3)失地且年龄偏大的农民无法找到工作而无经济来源等。由于袁山社区保留农村原有的修建风格,又有社区养猪场、养鸡场等配套设施,农民的生活方式未曾改变,大部分农民依然有土地耕种,因此,袁山社区居民的社会经济满意度水平远高于岷江与太平社区。

(3)居民对政府及政策满意度。由于3个社区是在城乡建设用地增减挂钩政策下建设的,因此,政府及政策的影响与作用是改善居民生活的关键。由表4可知,除袁山社区接近一般标准外,岷江与太平社区居民对安置区建设过程中政府的执行能力、公平公正、回访居民、财政的透明度、土地整理的补偿、土地权益的保障、提供就业等方面均有不同程度的不满,其主要原因是政府未能切实改善失地农民的生计问题。

(4)居民对安置区整体环境满意度。由表4可知,由于3个社区均按照国家标准进行建设,社区的整体环境卫生、绿化及房屋的建设质量等均符合要求,且3个安置区都是在原址附近修建,因此不存在居民出行难问题。岷江和太平社区具有极高的交通便捷度,仅在安置区的社区管理上存在较大差异,主要是由于岷江和太平社区居民生活困难,造成了一系列的安全隐患,入室盗窃、偷窃自行车等问题屡禁不止。

2.4.2 对策分析 本文基于评价计算与分析结果,针对此次调查与评价结果中制约安置区发展的主要因素,对政府回访机制、安置区农村劳动力就业、农村劳动力就业培训以及农民安置区建设等方面进行对策分析。

(1)建立回访机制,了解安置区农民生活主要困难,保障安置区农民各项权益。自城乡建设用地增减挂钩政策实施以来,成都各试点地区产生的问题主要包括土地置换过程中农民因土地减少与丧失以及承包责任田位置变动所带来的利益损失、整理后的农地未能顺利承包而造成土地荒置、失地农民无法自给自足引起的生存困难、政府补偿未能及时到位等一系列民生问题。对此,政府应建立切实可行、落实到户的回访机制,定期对安置区居民入住政策落实的满意度进行系统调查,采取定性、定量等多种方式对调查数据进行分析。尽可能解决安置区农民所关注的核心问题,切实保障安置区农民的各项权益。

(2)关注民生,落实安置区农村劳动力就业问题,多种方式提高农民收入水平。农村劳动力就业问题与入住农村家庭收入水平的提高是本次调查中安置区农村反映的最突出问题。因多层建筑面积远远小于过去居民点,无晒场,小区内也不允许农民摆放农具,在一定程度上改变了农民自给自足的生活方式,大部分农民放弃了土地耕种,故失地农民的再就业问题成为农民安置区急需解决的关键问题之一。试点区应发挥自身优势,通过多种模式解决失地农民就业问题并增加农民收入,可通过政府、公益机构与民众组织等公共就业服务体系,对安置区农民就业情况进行统计管理,促进安置区农民利用新增的耕地和原来的工业项目就近就业;还应发挥民营企业的主渠道作用,大力发展农产品加工业和农村服务业,加快农村劳动力向非农产业和城镇转移。

(3)提高安置区农民文化水平,坚持推行就业技能培训。从调查对象的文化程度可以看出,农村地区居民文化水平普遍较低,在长期的农业耕种和外出打工过程中,大部分农村居民并未掌握其他的生存技能,尤其是40~55岁的农村居民面临更为严重的就业压力。应继续扩大与普及九年义务教育,努力提高安置区青少年整体文化水平。根据当前和未来产业发展的需要,政府、企业、大专院校、职业技能培训机构等应共同参与劳动力培训,包括建立适合产业不断发展的培训-就业-再培训体系;在农村建立适应农业发展需要的农业技术人才培训体系,并与农村素质教育结合,发展农村职业技能教育,解决各年龄层次农村劳动力就业问题。

(4)因地制宜进行农民安置区建设,尽量贴合农民生活实际。从本次调查中可以看出,袁山社区安置区居民各项指标满意度均较高,其中极为重要的原因是袁山社区保留了农村居民点原始的修建方式,在原址上经过部分改造进行集中居住,安置区中专门配有养猪场、养鸡场等配套设施,农民土地一部分整理承包,一部分自己耕种,生活方式未过多改变,基本生活水平得以保障。因此,基于“挂钩”政策指导下的农村居民安置区建设,应秉持因地制宜的原则,尽可能满足农村生活需要,修建方式以保持农村居民点原修建方式、统规自建为宜。

3 结语

城乡建设用地增减挂钩农民安置区人居环境满意度的评价,是对城乡统筹进程实现程度的有益探索,能侧面反映目前地方推行“挂钩”政策的优势与不足,可作为政府评价“挂钩”工作的有效方式。利用模糊综合评判进行安置区人居环境评价能较为准确地反映人居环境评价结果,具有较高的科学性,并且计算方法简单易行。本文由于调查对象的认识局限及抽取样本的总量不足,对充分了解和分析其满意度的影响因素具有一定的局限性,且研究结论是基于成都市新津县3个地区的调查结果得出的,研究地域有一定的特殊性。

总体而言,成都的城乡建设用地增减挂钩政策实施取得了一定的成效,袁山社区的城乡建设用地增减挂钩基本实现了推进土地集约节约利用和城乡统筹发展,安置区居民生活环境得到了极大改善,生活质量也稳中有升。但就目前而言,城乡建设用地增减挂钩政策在安置区建设方式、安置区农民劳动力转移就业以及对“挂钩”政策实施的监督等方面还应有长足的进步。只有切实落实挂钩政策下农民的各项利益,关心民生问题,使安置区居民生活条件得到确实改善,而不单单是按照国家标准进行社区建设,才能真正提高村民安置区人居环境的满意度,实现城乡空间结构与社会生活的一体化,使安置区居民生活得到真正改善。

[1]王丽英.关于城乡建设用地增减挂钩的思考[J].国土资源科技管理,2007,24(6):155-158.

[2]李旺君,王雷.城乡建设用地增减挂钩的利弊分析[J].土地研究,2009(4):34-37.

[3]吕月珍.农户参与城乡建设用地增减挂钩意愿的实证分析——基于浙江省嘉善、缙云两地农户调查[D].浙江大学,2009.

[4]胡传景.对建立出让城乡建设用地增减挂钩指标制度的构想[J].土地研究,2009(8):28-30.

[5]甘立彩,周宝同.基于“挂钩”下的农村建设用地整理效益分析——以江苏省太仓市为例[J].土地经济,2008(10):42-45.

[6]罗蕊,黄鹄,余婷.容县城乡建设用地增减挂钩的潜力分析[J].现代农业科技,2010(12):384-385.

[7]王晓云,汪光焘,苗世光,等.宜居城市:北京气象环境分析[J].北京规划建设,2006(2):59-61.

[8]张林洪,刘荣佩.水库与人居环境[J].昆明理工大学学报,2002,27(5):39-41.

[9]张卷舒,金虹.人居声环境质量及改善措施[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2006,22(4):38-41.

[10]高晓路.人居环境评价在城市规划研究中的工具性作用[J].地理科学进展,2010,29(1):52-58.

[11]朱效明,李旭祥,张静.黄河流域县级城市人居环境与经济协调发展研究[J].安徽农业科学,2010,38(10):5491—5494.

[12]吴良镛.人居环境科学的探索[J].规划师,2001,6(17):5-8.

[13]张智,魏忠庆.城市人居环境评价体系的研究及应用[J].生态环境,2006,15(1):198-201.

[14]娄焱,孟杰.白城市区人居环境质量的综合评价[J].衡阳师范学院学报,2004,25(6):103-105.

[15]李士勇.工程模糊数学及应用[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2004.101-108.

[16]唐志丹.用户满意度的模糊测评[J].鞍山钢铁学院学报,2001,24(3):213-217.

[17]张乐,李士雪,曹爽,等.新型农村合作医疗满意度模糊综合评价[J].中国卫生事业管理,2009(11):763-765.

[18]陈梅,罗章,廖光珍.AHP模糊综合评价法在高校教师工作满意度研究中的应用[J].高等建筑教育,2009,18(3):60-64.

Study on the Satisfaction Evaluation for Human Settlements in Xinjin County of Chengdu City′s Rural Resident Relocation Area under the Policy of Plus and Minus Hook between Urban and Rural Construction Land

WANG Ya-wen1,SHUI Wei2,WANG Chen-yi1,MA Jing1,XU Guo-wei1,BAI Jian-ping1

(1.CollegeofResourcesandEnvironment,SichuanAgriculturalUniversity,Chengdu611130;2.DepartmentofEco-agricultureandRuralDevelopment,SichuanAgriculturalUniversity,Chengdu611130,China)

Since the policy of plus and minus hook between urban and rural construction land was put forward,the results of each pilot stage were mixed.By now the evaluation methods for this policy mostly use qualitative evaluation.Most of these methods are unscientific lack of objectivity.Recently the policy of plus and minus hook between urban-rural construction land has come into effect as an important method to coordinate urban-rural in Chengdu.According to the field investigations on three pilot stages of coordinating urban-rural in Xinjin County of Chengdu City,the paper constructs the relocation area human settlements index systems scientifically consisting of construction conditions system and subjective satisfaction system and draws a conclusion about these index systems by using the method of the comprehensive fuzzy evaluation model.By evaluation,the conclusion is that the Yuanshan community gets the highest score,it is different from the other two communities in relocation area construction,policy,the living standards and so on.The evaluation can reflect the concrete conditions in sidewise for the"plus and minus"policy,and weigh up the superior or inferior in policy implementation,find out the main problems in propelling the policy,and give a use for reference to the coordinate urban-rural development to other regions.

urban-rural coordinating;the policy of plus and minus hook between urban and rural construction land;rural resident relocation area;the satisfaction for human settlements;Xinjin County of Chengdu City

F301

A

1672-0504(2011)05-0074-05

2011-04- 01;

2011-07-27

王雅文(1987-),女,硕士研究生,研究方向为资源环境与城乡规划。*通讯作者E-mail:shuiweiman@163.com