我国非营利体育组织政府管理模式特点及创新研究

胡 宇,刘 青

(成都体育学院经济管理系,四川 成都 610041)

我国非营利体育组织政府管理模式特点及创新研究

胡 宇,刘 青

(成都体育学院经济管理系,四川 成都 610041)

为使我国非营利体育组织能够更好地适应社会组织发展的新环境,更好的促进体育强国建设,应创新我国非营利体育组织政府管理模式:将非营利体育组织纳入专门部门统一管理,打破行政管理模式的“路径依赖”;政府应适度放权,改善与政府“裙带”僵局,由行政控制转为行为指导;适度放宽进入规则,为非营利体育组织创造公平的竞争环境;实行行政监管与社会监管齐头并进,使监督更为具体有效。

非营利体育组织;政府管理模式;创新

1 问题的提出

近年来,党中央高度重视非营利组织的发展,十七大报告不仅首次系统阐述了社会组织的概念和作用,还明确提出要加强社会组织建设与管理。非营利体育组织具有提供体育公共服务、维护群体体育利益、推动大众体育参与、引领体育行业自律等重要作用。建设体育强国要求我们不仅要继续发挥政府的引领性作用,还必须要高度重视发挥非营利体育组织的重要作用。

依据吉德伦和萨拉蒙等人提出的“政府——非营利组织关系的类型学理论”与管理学的“资源依赖理论”,[1]结合我国非营利体育组织发展的客观情况,笔者认为,当前我国政府与非营利体育组织之间主要呈现出,政府主导型、政府影响型与放任型三种典型关系。在这三种关系类型中,政府对非营利体育组织的管理要么行政干预太多,要么管理松散,这严重影响了我国体育改革的顺利进行与体育强国目标的顺利实现。因此,创新我国政府对非营利体育组织的管理,重构其政府管理模式,已势在必行。

2 我国非营利体育组织政府管理模式的演进历程及发展特点

2.1 我国非营利体育组织政府管理模式的演进历程

纵观我国非营利体育组织的政府管理模式发展历程,依据其自身的特点,可以将其分为三个阶段:

第一阶段(1949年-1978年):这一时期,中国的国家与社会关系是以国家为中心的“集权主义”模式。[2]全国上下都在推行社会主义公有制和计划经济,国家垄断性地控制了一切重要资源,非营利体育组织由政府直接支配与管理。1950年10月,政务院颁布了我国第一部关于公民结社的法规文件——《社会团体登记暂行办法》,确立了审批、登记、管理高度集中统一的非营利体育组织“分级登记管理模式”。1951年,中央人民政府内务部颁布了《社会团体登记暂行办法实施细则》。各级政府依据此细则对公民结社进行了一次彻底的清理和整顿。内务部和地方政府对原有的体育公益性社团、体育项目社团、体育联谊会、体育学术研究社团等组织进行了依法登记,确立了其法律地位。[3]

第二阶段(1978年-1988年):国家改革开放政策在这一阶段全面推行,我国整个社会、政治、经济、文化环境都发生了巨大的变化。而且,国家民政部于1978年2月也获批成立。在这段时间内,由于内务部社团管理权限的转移,缺少一个专门的机构对包括非营利体育组织在内的社会各类组织进行规范管理,导致非营利体育组织数量增长进入高峰期。1979年全年,非营利体育组织获准成立14个,达到新中国成立以来的峰值。同时,“草根”非营利体育组织数量也增长较猛。因此,在这段权力移交的过渡期,非营利体育组织的管理较为混乱,《社会团体登记暂行办法》也形同虚设。直至1988年,国务院明确将非营利组织的管理职能交于民政部之后,非营利体育组织的管理才逐渐走上正轨。

第三阶段(1989年-):1989年10月,国务院通过了《社会团体登记管理条例》,这一条例把非营利组织登记、监督与处罚的权力集中交给了民政部。该条例使我国非营利体育组织既要接受各级民政部门的登记管理,又要接受各级体育主管单位的业务管理,这也就是所谓的“双重管理体制”。1998年,这部条例被废止,同时颁布了新的《社会团体登记管理条例》。但是,从实践运行来看,非营利体育组织的双重管理体制带来的问题越来越多,已经成为我国体育发展的一种隐形障碍。

2.2 非营利体育组织政府管理模式的发展特点

当前,我国政府对非营利体育组织管理的特点主要从以下几个方面体现:

(1)在管理体制上,实行的是典型的“分级双重管理体制”。分级管理体制,是指政府对我国非营利体育组织实行分级登记、分级管理。我国非营利体育组织相关登记管理条例明确指出,全国性的社会团体(或民办非企业单位),由国务院的登记管理机关负责登记管理;地方性的社会团体(或民办非企业单位),由所在地人民政府的登记管理机关负责登记管理;跨行政区域的社会团体(或民办非企业单位),由所跨行政区域的共同上一级人民政府的登记管理机关负责登记管理。[4]

非营利体育组织的双重管理体制是指政府对非营利体育组织的登记注册管理及日常性管理实行登记管理部门和业务主管单位双重负责的体制。根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理条理》以及《全国性体育社会团体管理暂行办法》规定,国务院民政部门和县级以上地方各级人民政府民政部门是本级人民政府范围的非营利体育组织的登记管理机关。国家体育总局和县级以上地方各级人民政府体育主管部门是本级人民政府范围的非营利体育组织的业务主管单位。[5][6]

(2)在登记管理方面,采用的是预防制的登记注册制度。公民如果想要完成非营利体育组织的登记注册并使其合法化,首先必须找到业务挂靠单位,并得到业务主管单位的同意,然后才能向登记管理机关申请,得到同意后才能进行注册登记。这一制度安排使非营利体育组织必须是申请注册在前,成立运转在后,可以有效的预防部分非法体育组织的成立和运转。近年来,各地政府为了适应新时期非营利组织发展的需要,因地制宜进行了各具特色登记管理改革,如深圳市的“一元登记管理模式”、北京市的“新二元登记管理模式”、上海市的“三元登记管理模式”等,但这些改革尚未涉及到非营利体育组织。非营利体育组织依然实行的是双重登记管理模式。

(3)在管理监督方面,推行以政府为主导,社会监督为补充的监管体系。国家体育总局《全国性体育社会团体管理暂行办法》规定:(一)人事司负责对社团成立、机构的设置和变更的审查,以及社团负责人的资格审查;体育经济司负责对社团的财务制度、经费使用、审计及经营监督等方面的管理;对外联络司负责社团的外事管理工作;机关党委负责社团的党务党建工作;监察局负责协助民政部门、司法机关对社团的违纪违法的查处工作。(二)其他有关业务厅、司、局按其主管业务对社团分别实行相应的归口管理与监督。[6]可见,我国非营利体育组织的监管基本上是以政府为主导力量,社会监督作为补充的一种监管体系。

3 当前我国非营利性体育组织政府管理模式实施过程中存在的问题

3.1 对行政管理模式的路径依赖,致使非营利体育组织自身应有的表达性和自主治理性被忽视

我国非营利体育组织政府管理模式处处显示出强烈的“权威性”与“行政化”倾向。据崔丽丽等人对全国60个单项运动协会调查显示,这部分非营利体育组织的成立方式均由政府部门主动发起并进行管理。[7]这种强烈的行政化管理,促使业务主管单位通过人事权力牢牢的控制着非营利体育组织的行为,使其本身理应具有社会性、民间性、表达性以及自主治理性被淡化,甚至是剥夺。马志和等人指出,全国性单项运动协会的负责人主要来自于国家体育行政管理部门,而且绝大多数协会具体协助体育行政部门完成特定的任务,第一服务对象是成立该协会的政府部门。[8]由此可见,对非营利体育组织的管理已经形成了严重的“路径依赖”,即“行政决策——行政传达——行政控制”。这扭曲了非营利体育组织的本质属性,并不利于非营利体育组织的发展。

这种负面影响还体现在,大部分非营利体育组织主要以相关政府部门的扶持和补贴作为主要资源获取途径,这样既使得我国非营利体育组织产生强大的经费依赖性,还会因为政府部门的过多干预造成财务状况混乱,腐败滋生,从而降低我国非营利体育组织的公信力度,最终影响其社会参与能力。

3.2 登记管理模式与区别对待管理,制约了非营利体育组织的成立和发展

预防制的登记注册管理模式,尽管有助于保护那些比较规范的非营利体育组织。然而,在此制度安排下,如果相关的业务主管单位不愿意被挂靠,那么公民的体育结社自由将永远得不到实现。据笔者调查,我国大部分非营利体育组织在成立之初或多或少的都遇到了寻找业务主管单位、登记等方面的困难。此外,登记的时间也很漫长。这种制度设计不但严重阻碍了我国非营利体育组织的发展,而且从另一方面还助长了逃避合法登记注册的非营利体育组织的非法运作。

在现行的登记管理模式下,有很大一部分非营利体育组织因无法获得合法身份,而游离于体制之外成为“草根”组织。针对草根非营利体育组织,国家还没有出台相应的制度进行规制,因此对于这部分游离的组织有关部门则采取了“放任自由”的“区别对待”管理态度。此举不但可以为自身减少一些管理上带来的“风险”,而且如果一旦出现问题,则以“归口”为借口采用“踢皮球”的方式逃避管理责任。无疑,这样的“区别对待”最终是增加了政府的管理难度,还会因为一些“害群之马”影响了我国非营利体育组织的社会公信力度,使其整体的未来发展处于被动之势。

3.3 “行政化、归口式”的监督模式,弱化了社会监督的力量

我国非营利体育组织的政府管理模式中,过度强化了有关政府部门对非营利体育组织监管的比重,忽视了社会力量对其的监督管理。这样不但使监督力度大打折扣,而且还弱化了非营利体育组织的社会性。尤其近几年,由于监督的不到位、不透明,不少非营利组织出现了“公益腐败”。而且对于一些未登记的非营利体育组织,如果只依靠有关部门进行监督管理,那么很容易导致监管“真空”产生,使监管乏力。因此,对非营利体育组织的监管还有待进一步加强与完善。

4 我国非营利体育组织政府管理模式的创新思路

4.1 将非营利体育组织纳入专门部门统一管理,打破行政管理模式的“路径依赖”

在公民社会进程加速、社会管理创新亟需加强,以及体育强国建设攻坚的特殊背景下,应刻不容缓地改革业务主管单位管理,成立专门的管理部门,将非营利体育组织纳入专门的部门进行统一管理。此举,不但可以减少业务主管单位领导任职、兼职,淡化非营利体育组织的行政化色彩,而且可以有效的增强非营利体育组织的自我管理意识,打破行政管理模式的“路径依赖”,促进政府职能的进一步转变。

4.2 政府适度放权,改善与政府“裙带”僵局,由行政控制转向行为指导

非营利体育组织是独立于政府的以外的“第三部门”,是合作的平行关系。因此,政府对非营利体育组织更多的应是行为上指导。比如在人事任免方面,政府应将人事任免权交还给非营利体育组织本身,按其相关章程进行选举或任免;在财政方面,政府应改变单一的财政拨款形式,更多的应该是对非营利体育组织的信贷支持和税收优惠;在对其开展的活动方面,应多进行一些行为上的指导和辅助。政府应为非营利体育组织营造一个有助其管理和发展的外部空间,让彼此独立,这样政府才能有效的转变职能,非营利体育组织才能建立具有自我负责的能力。

4.3 适度放宽进入准则,为非营利体育组织创造公平的竞争环境

我国政府体育部门应适应非营利组织管理体制改革的大趋势和市场体制的大环境,为非营利体育组织提供一个公平竞争的平台,放宽“进入”准则,使非营利体育组织之间公平竞争,让市场决定它们的去留。当然,从我国目前的国情看,想要将非营利体育组织完全交给市场,时机还未成熟。因此,在现阶段我国政府应适度放宽登记注册的管理模式,将业务主管灵活化、登记注册程序简洁化、登记时间简短化,尝试采用新二元登记管理模式。新二元登记管理模式是指由相对集中的业务主管单位和登记管理机关共同行使对社会组织的监督管理职能。[9]这样不但能够减少由找“婆婆”而来带的登记困难,更好管理非营利体育组织,较好的避免部分非营利体育组织逃避登记合法化,而且还能促使组织间的公平竞争,提升服务质量,使社会受益。

4.4 实行行政监管与社会监管齐头并进,使监督更为具体、有效

行政监督对非营利体育组织的监督力度和权威性是无法取代的。但有关社会监督的理论研究和英美等发达国家非营利组织监管实践表明,在非营利组织监管体制中,社会监督乃是一个不可或缺的组成部分。[10]它能有效的弥补行政监督的空隙或“失灵”。因此,我们要构建由相关法律、主管部门相关规章制度,以及社会力量,如,媒体、人民群众、独立的第三方等构成的三位一体的监管体系,对非营利体育组织进行全方位的监管,实现行政监管与社会监管齐头并进。另外,我们还必须细化监管条列,将没有进行登记的草根非营利体育组织纳入监管范围,并制定与此相应的监管制度。

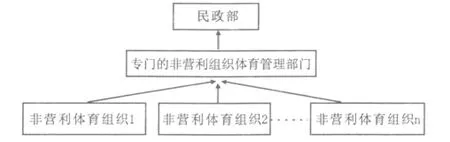

此外,体育是一项具有很强辐射力和包容性的事业,[11]非营利体育组织与经济、政治、文化、社会有着千丝万缕的联系,在对其的监督管理条例制定上,应充分考虑这一点,做到全面细致,以避免监督真空产生。经过创新,我国政府对非营利体育组织的管理必定会更加有效,其管理模式的基本运行方式如图1所示。

图1 我国非营利体育组织政府管理新模式

5 结语

当前,我国非营利体育组织的政府管理模式已是弊端重重,同时,过于复杂和“行政化”的管理模式使非营利体育组织严重缺乏自主性和自理性,不利于非营利体育组织的快速、健康发展。改革非营利体育组织的政府管理模式,不但可以进一步促使政府与非营利体育组织之间实现互信互助,还能在很大程度上提升其服务质量,更好的满足社会发展需求,从而促进体育强国的建设、公民社会进程的加速以及社会管理的创新。

[1]杰弗里·菲佛,杰勒尔德·萨兰基克著,闫蕊译.组织的外部控制:对组织资源依赖的分析[M].北京:东方出版社,2006:50-58.

[2]杨柯.我国当代政府对民间非营利组织管理模式初探[D].西北大学,2006:29.

[3]黄亚玲.中国体育社团的发展——历史进程、使命与改革[J].北京体育大学学报,2004(2):156.

[4]国家民政部.社会团体登记管理条例、民办非企业单位登记管理暂行条例[EB/OL].http://www.chinanpo.gov.cn/web/listTitle.do?dictionid=1202&subject=3

[5]国家民政部.社会团体登记管理条例、民办非企业单位登记管理暂行条例[EB/OL].http://www.chinanpo.gov.cn/web/listTitle.do?dictionid=1202&subject=3

[6]国家体育总局.全国性体育社会团体管理暂行办法[EB/OL].http://www.sport.gov.cn/n16/n1092/n16864/1434774.html

[7]崔丽丽.全国性体育社团现状分析[J].天津体育学院学报,2002(4):1-3.

[8]马志和,顾晨光.我国单项运动协会制度变迁的目标模式与政策措施.上海体育学院学报,2008(9):23-24.

[9]郑琦,乔昆.社会组织登记管理体制改革:模式比较与路径选择[J].理论与改革2011(1):63.

[10]刘忠.论我国非营利组织监管体制的改革[J].特区经济,2008(2):36.

[11]易剑东.中国体育体制改革的逻辑基点与价值取向[J].体育学刊,2011(1):24.

Characteristics of Government-Management Mode

of Chinese Non-profit Sport Organizations and the Innovation Research

HU Yu,LIU Qing

(Chengdu Sport University,Chengdu Sichuan China 610041)

In order for Chinese non-profit sports organizations to be able to adapt to the new environment of the development of social organizations and to promote the construction of a sports power,we must innovate the management mode of Chinese non - profit sports organizations.The research believes that if we intend to innovate the management mode of Chinese non-profit sports organizations,we should unify the management of such organizations by including them into special management departments and breaking the"path dependence"existing in administrative management mode.The government should give more powers to lower levels in order to change the dilemma of the complicated relations with the government and transform the previous administrative control to behavioral guidance.We should moderate the rules for access so as to create the fair competition environment for non-profit sports organizations.We should create more effective measures by involving both administrative and social supervisions.

non-profit sport organization;government-management mode;innovation

G80-053

A

1001-9154(2012)01-0033-04

G80-053

A

1001-9154(2012)01-0033-04

胡宇(1985-),女,四川武胜人,在读硕士研究生,主要研究方向:体育产业与管理。

2011-10-25