1833—1895年主要汉文西书中议会文化的变迁

余冬林,林 岩

(九江学院文学与传媒学院,江西九江332005)

1833—1895年主要汉文西书中议会文化的变迁

余冬林,林 岩

(九江学院文学与传媒学院,江西九江332005)

通过对1833—1895年主要汉文西书的较为全面的考察,我们不难发现:从议会术语变迁的角度而言,“公会”、“巴厘满”、“衮额里士衙门”等意指不确或音译的术语,逐渐为“议院”、“议会”和“国会”等意译术语所取代;在此三者的竞争中,“议院”这一术语逐渐占据优势地位,展现出强大的生命活力。从议会内容变迁的角度而言,这一时期的主要汉文西书对西方议会的译介基本上停留在议院职能、运作程序等表面现象;对议会“自主”精神虽有所阐发但并未引起国人的注意;因语言和文化的隔阂又致使译述者往往运用中国传统思想文化资源来解读西方议会文化。因此,这些汉文西书所描述的议会,既不是西方原有的,也不是中国传统的,而是一种在中西文化冲突和融合语境下重塑出来的文化影像。

汉文西书;议会术语;议会文化

自1807年马礼逊来华,英美等国新教传教士、中国开明的官员和士人等以各种翻译出版机构为依托,开展了规模较大的西学译介工作,在不同程度上介绍了西方的议会文化。在1833—1895年期间,西方议会文化在中国的传播主要见于1833—1838年郭实猎等的《东西洋考每月统记传》、1838年裨治文的《美理哥合省国志略》、1839年林则徐的《四洲志》、1842年魏源的《海国图志》、1848年徐继畬的《瀛寰志略》、1853—1854年慕维廉的《地理全志》、1856年慕维廉的《大英国志》、1856年理雅各的《智环启蒙塾课初步》、1857—1858年伟烈亚力的《六合丛谈》、1861年《大美联邦志略》、1864年丁韪良的《万国公法》、1875年林乐知的《列国岁计政要》、1885年傅兰雅的《佐治刍言》、1894年李提摩太的《泰西新史揽要》、1895年黄遵宪的《日本国志》等。

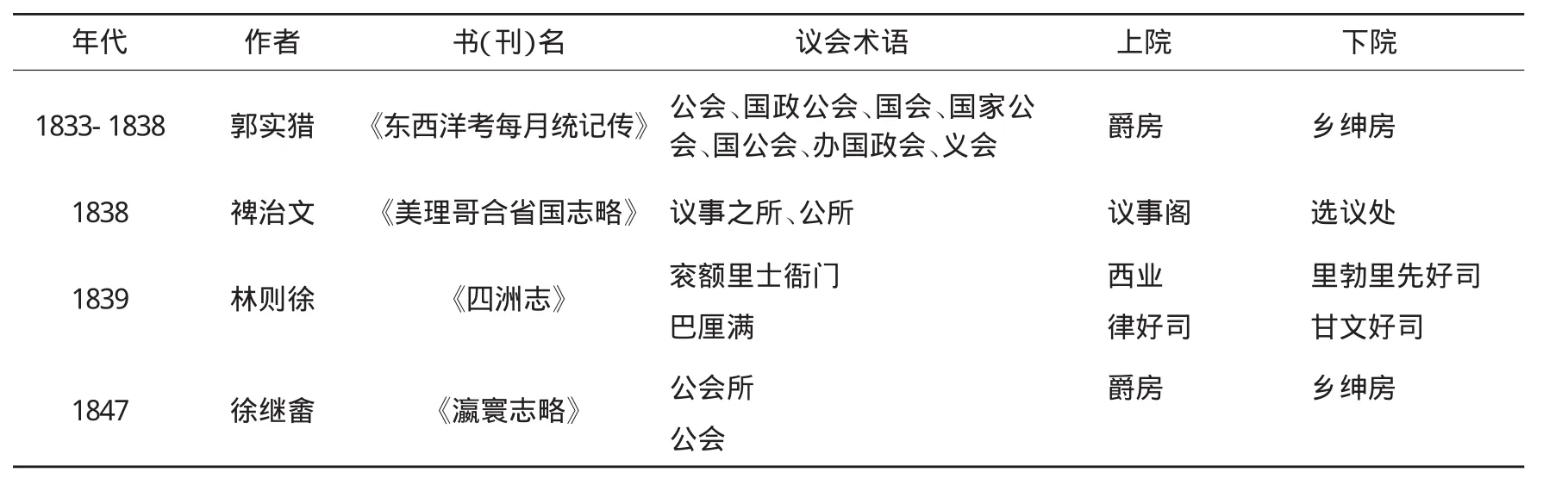

通过比较和考察,我们不难发现:上述汉文西书在述及议会文化之时,其所使用的议会对应术语和相关内容亦有一定变迁。现将晚清主要汉文西的书中议会术语及其使用范围、所占比例、变迁情况等勒成两表(见表 1、表 2)。

(表1) 1833—1895年主要汉文西书中的议会术语变迁一览表

(续表1)

比较研究两表中的相关内容,关于议会术语在晚期汉文西书中的变迁,我们可大致得出如下结论:

一、在1833—1838年《东西洋考每月统记传》中较为广泛使用的议会术语“公会”,虽然在1875年的《列国岁计政要》中仍见使用,但其在同类术语中所占比例由70.8%下降到4.1%,至1894年的《泰西新史揽要》则仅有2次,所占比例进一步下降为1.3%。说明它已逐渐淡出,不再经常用来指称议会。其实,早在1857—1858年的《六合丛谈》中,“公会”已开始用作行业公会,不再作为议会术语使用,如“国中凡工贾操业者,各设公会”[1]9。

二、在1833—1838年《东西洋考每月统记传》中首现且可通称英美的议会“国会”,在1856年的《大英国志》和《智环启蒙塾课初步》、1864年的《万国公法》中依然可以用来指称英国议会,此后,这种混称的情况并不多见,如在1875年的《列国岁计政要》中这种情况就有所改观,如不再用“国会”而用“公会”和“议院”来指称英国议会。不过,“国会”术语的使用呈现出递增的趋势,从《东西洋考每月统记传》中的6.3%上升至1864年《万国公法》中的76.9%,此后虽然受到术语“议院”的冲击,但其所占比例依然保持在20%以上。

三、在1857—1858年的《六合丛谈》中首现的议会,所占比例为3.6%,至1895年的《日本国志》上升为10.8%,虽然总体呈递增趋势,但其普适性和递增速度远远不及“国会”和“议院”。

四、在1857—1858年的《六合丛谈》中首现的议院,较具有普适性,在《六合丛谈》中所占比例为85.7%,在1875年的《列国岁计政要》占75.2%,在1894年的《泰西新史揽要》中占75.8%,即使在1895年的《日本国志》中,依然可以与“国会”平分秋色(自从1875年的《列国岁计政要》以来,日本议会一般用国会来指称)。展现出强大的生命活力,相对“国会”、“议会”而言后来居上并逐渐占据绝对优势。

五、音译议会术语如“衮额里士衙门(对译“Congress”)“巴厘满”、“巴力门”(皆对译“Parliament”)等,自19世纪50年代中期以后,逐渐被“国会”、“议会”、“议院”等意译术语所取代。如1856年的《智环启蒙塾课初步》即用“国会”对译“Parliament”,1857—1858的《六合丛谈》已不再使用音译议会术语。

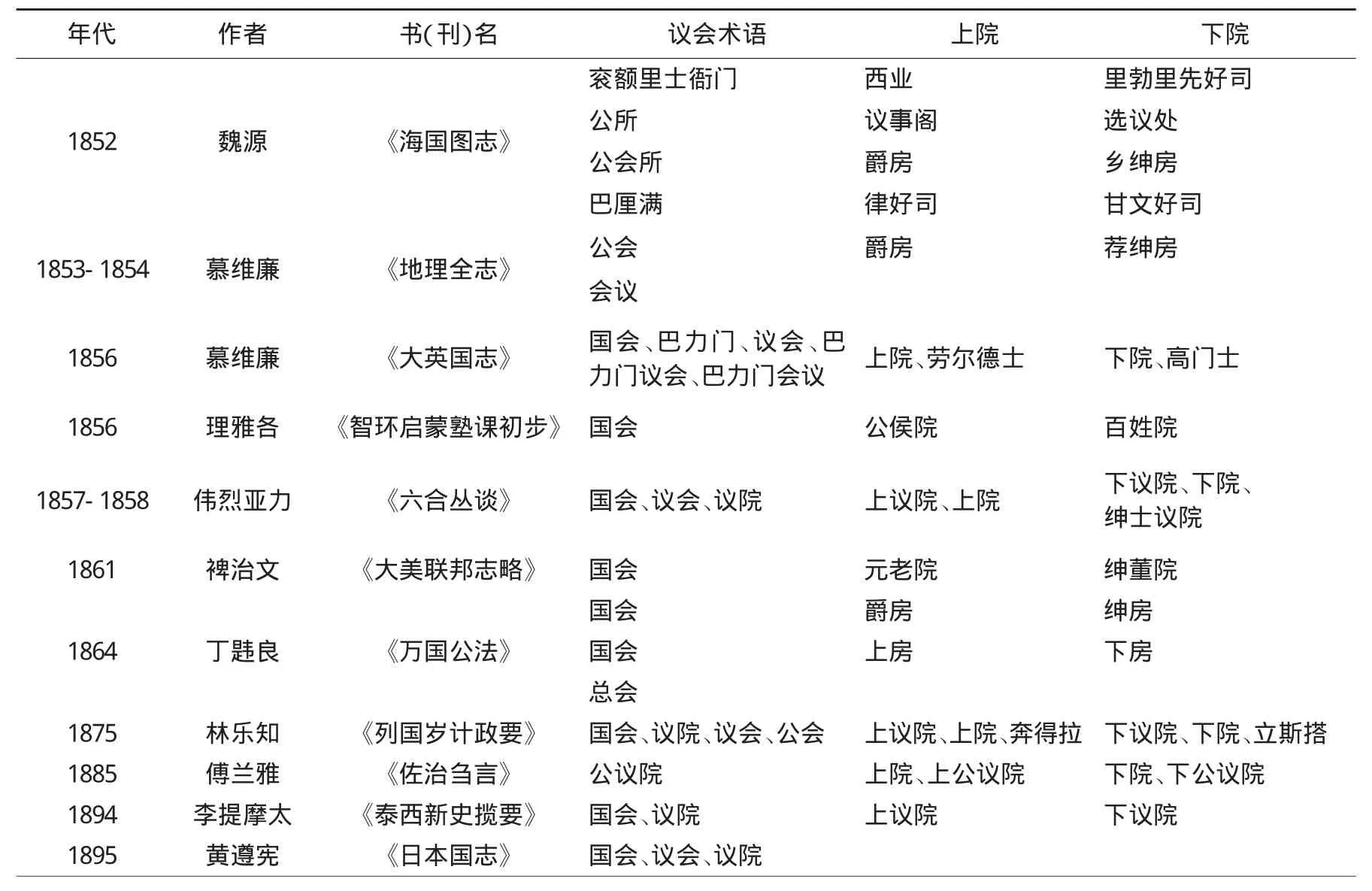

要较为全面地把握1833—1895年主要汉文西书中议会文化的变迁,不仅要考察这一期间议会术语的变迁,而且要对这一时期议会文化具体内容的变迁作一必要的考察。现将这一时期主要汉文西书中的议会文化具体内容的变迁情况勒成下表(见下页表3)。

通过对表3以及相关资料的考察,我们大致可以得出以下结论:

一、在1833—1895年的主要汉文西书中,对西方各国议会文化的译介主要集中在以下几个方面:两院制;议院的职能、运作程序;议院与国主的关系;议员的数量、来源、任期和选举条件等。其中,对英国议会,除提及议会与政党、议会与宗教的关系外;还注意叙述上下两院的地位和作用及其变迁。关于美国国会,则较为注意阐发三权分立。此外,有些汉文西书还在一定程度上探讨了西方议院的起源,设立议院先须教民等,如《佐治刍言》、《泰西新史揽要》。

二、注重对议会的基本精神“自主之理”的阐发。如《东西洋考每月统记传》:“英吉利国之公会,甚推自主之理,开诸阻挡,自操权焉,五爵不悦,争论不止。”[2]18“6(法兰西)民之甚好自主之理,招公会商议政情,自立其例,令王发誓恒守之。”[2]26《4泰西新史揽要》:“法民于此百年间各欲求自主之权,夫固曰法民无自主之权,万不能相安无事也。迨既擅自主之权,又不知行其权之道,故初许法民举官之日,自觉已叨自古迄今五洲万国未有之大益,所惜者用权于无用之地,遂取不应为之事而为之。”[3]275西方议会是依据自主之理而设立的,而议会职能的履行则是维护自主之理的体现。虽然最高统治者有权召集议会或者解散议会,甚至可以否决议会的决定,但是议会所制定的法律和决策一经批准后,将对包括最高统治者在内的所有人产生普遍的约束力,法国议会甚至可以审判并处死国王,英国议会可以废立国王,这对长期生活在专制皇权之下的中国人来说无疑是不可想象的,对中国知识界所带来的思想震动亦可想而知。值得注意的是,由中国人编撰的汉文西书如《四洲志》、《瀛寰志略》等或因语言隔阂和文化背景的原因,大都有意无意忽视对这一议会精神的阐发。

三、运用中国传统思想文化资源解读西方议会文化。如《四洲志》:“凡国王将嗣位,则官民先集巴厘满衙门会议。必新王必背加特力教,而尊波罗特士顿教,始即位。国中有大事,王及官民俱至巴厘满衙门会议乃行。大事则三年始一会议。设有用兵和战之事,虽国王裁夺,亦必由巴厘满议允。国王行事有失,将

成行之人交巴厘满议罚。凡新改条例,新设职官、增减税饷及行楮币,皆王颁巴厘满转行甘文好司而分布之。”[4]116显然,在《四洲志》中,林则徐等从中国传统的“君—官—民”的政治构架出发,将“巴厘满”(议院)、“律好司”(参议院)、“甘文好司(众议院)”等统统视作中国式的衙门,而“议员”被视作为中国式的“官吏”,从而在相当程度上消解了议院作为最高权力机关和立法机关以及议员作为“国民代表”、“民意代表”的属性,西方议会文化的“民作主”、“民自主”的思想因而被不自觉地掩蔽起来。这种认识上的偏差在1894年的《泰西新史揽要》中仍然有所体现,如法国“(拉马汀)暂朝廷新政既立,议院诸官必应重举,又知向例须民年纳英金八镑之赋税始许举官,殊不洽于民情也,遂命革除之,凡年已成丁之男子,不论其有无纳赋悉准举官,惟须公推明哲之士能立治国之新谟者始许入选,不得以滥竽充数。举官既定。一千八百四十八年(道光二十八年)十一月初四日颁发民主之新章,其大旨略言定律之官惟在于议院,议院之官即法兰西国中人人可以公举,非可指定姓氏者也”[3]241。即便是参与翻译《大英国志》的蒋敦复亦曰:“天下有道,礼乐征伐自天子出;天下有道,庶人不议。英之议会(即巴力门上下两院),如使行于中国,大乱之道也。惟辟作福,惟辟作威,未闻王者不得操予夺生杀之柄。民可使由之不可使知之,未有草野细民得曰立君由我……礼先于法,礼辨上下,定民志。英巴力门,知有法不知有礼,誉谓人主在上帝及律法下。在上帝下固也(彼称天主为上帝,则其说亦谬)。法谁出乎,必百姓与一人共为之。民志嚣然悖且乱矣,何法之有?惜乎未有以为国以礼之说告之也。”[5]3~4由此可知,蒋敦复从儒家传统礼法观念出发,对英国议会进行了批评:英之议会,“知有法不知有礼”,不辨君臣上下,如行之,会致民志嚣然乱法,因此,“如使行于中国,大乱之道也。”其他当时未接触或很少接触西学的知识分子和官员,他们对西方议会文化的认识水平和认知态度亦由此可想而知。

(表3) 1833—1895年主要汉文西书中的议会文化内容变迁一览表

综上所述,我们可以大致窥见当时传统中国士人对西方议会文化的基本印象:西方议会是衙门,议员是官吏,不过这个衙门的权力很大,不仅可以以财权与王权相抗衡,而且可以废立国王甚至可以处死国王。议员是由选举产生的,有一定的任期并有一定的资格限制。议会制定的法律法规,国王也必须遵守。这种议会制度只知法不知礼,不辨君臣上下等级关系,不符合中国的春秋大义,容易导致民志嚣然,不宜在中国施行,亦不及中国礼法兼备的政治制度优越。或许,我们还应当“用夏变夷”,以“为国以礼之说告之”。我们知道,上述1833—1895年主要的汉文西书,大都是由英美等国传教士和中国士人合作,采取“西述中译”(传教士口述,中国士人笔译)而产生的。在译述的过程中,由于语言的隔阂和文化的差距,中国士人往往自觉不自觉地运用传统思想文化资源,包括他们所熟悉的传统政治构架、传统礼法观念以及表述方式等,解读西方传教士口述的西方新鲜事物。因此,在译述的过程中,中国士人要表达西方传教士口述的西方新鲜事物,由于语言的隔阂和文化的差距,往往自觉不自觉地运用传统思想文化资源,包括他们所熟悉的传统政治构架、传统礼法观念以及表述方式等。因此,他们所描述出来的西方议会文化,必然既不是西方原有的,也不是中国传统的,而是一种新的议会文化影像,尽管它具有西方议会的某些表象特征。

[1]伟烈亚力,慕维廉,等.六合丛谈[M].上海:墨海书馆,1857.

[2]爱汉者,黄时鉴,等.东西洋考每月统记传[M].北京:中华书局,1997.

[3]麦肯齐.泰西新史揽要[M].李提摩太,蔡尔康,译.上海:上海书店出版社,2002.

[4] 林则徐.四洲志[M].北京:华夏出版社,2002.

[5] 蒋敦复.啸古堂文集[M].上海:墨海书馆,1872.

K203

A

1001-4799(2012)03-0059-05

2012-03-15

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关资助项目:07JID0040

余冬林(1972-),男,湖北浠水人,九江学院文学与传媒学院副教授,武汉大学中国传统文化研究中心2009级博士研究生,主要从事中国文化史研究;林岩(1969-),男,江西彭泽人,九江学院文学与传媒学院副教授,主要从事文化史与文艺学研究。

邓建华]

- 湖北大学学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 威廉·福克纳荒野-旅行小说的原型解说

- 《休邑土音》音系述略

- 企业信息安全投资的博弈分析