解析“势”在绘画作品中的视觉表现

曹 芳

(湖北工程学院 美术与设计学院,湖北 孝感432000)

当我们面对一幅优秀的绘画作品时,我们经常会被作品中彰显的审美情趣所叹服,包括作品中精妙的创作意图、独特的造型方式、丰富的色彩表现、强烈的绘画观念等,而贯穿其中的一个重要的因素就是作品中“势”的体现。

“势”是画面总体运动趋势的具体指向,是物象大体的位置,总的动势,可以理解为气势、局势、大势。“势”,古字作“埶”,字形从“坴”从“丸”,“坴”为高土墩,“丸”为圆球,字面意象是圆球处于土墩的斜面即将滚落的情形。在古代中国,人们就习惯于从“势”的角度去考察和判断事物的运动方式、轨迹和发展前景。

《孙子兵法》有“转圆石于千仞之山者,势也”,“求之于势,不责于人”的说法,其精髓就在于通过事态的动力学分析来谋取目标的实现,而不是简单地责成于事态局面的某一参与者。诸葛亮未出隆中便知天下三分,在赤壁之战中料到万事俱备只欠东风都是对势态的抽象、统观全局的宏观把握和智慧的、整体的运用。而这种哲学的思维方式运用于艺术的创作,有很高的价值。即在画面中讲究经营位置,整体布局,让所有形象为谋取一定的“形势”意味服务,而不是靠某一个形象来决定画面。这是一种从大局着眼,重视整体性,以运动属性为本质的形象性思维方式。

具体到一幅绘画作品,如何在画面中寻求“势”的存在,如何表现“势”的艺术特性以及如何凸显“势”的审美意境,则是非常关键的。

一、确定势在画面布局中的重要性

传统中国画对势的研究也是非常注重的。如清代著名书画家笪重光就曾提出“得势则随意经营,一隅皆是,失势则尽心收拾,满幅都非”的画论。可以看出势在画面经营布局、组织画面形式感方面占有主导性地位。中国传统绘画中也有句古话:“远观其势,近观其质”,说出了势在作品中起着宏观运筹的重要作用。

因此当我们创作一幅绘画作品时,第一要考虑的就是 “布势”,即在具体精神意蕴的指引下把组成画面的各个审美元素有机地组织在一个运动体系之中,形成势的形态,由此表现出无限的生命力、生机感与视觉张力,从而达到绘画强调的“经营位置”、“气韵生动”。画面中势的确立需要苦心经营,明确方向,主动地组织画面,对物象进行大胆的主观的取舍和聚散,形成画面强烈的形式感,从而符合人的视觉习惯。[1]69即先整体后局部,给欣赏者第一眼的感觉最直接、最关键,是充满形式美的第一眼,因此合理的运用“势”会使画面具有让人过目不忘的艺术魅力。

二、关于绘画作品中“势”的类型分析

在画面表现中要有如音乐家的指挥棒,用势来统领所有的形象安排,用形象构成势态,制造画面中的“势”。即用动态线或曲线确定画面物象呈现出的基本态势,让它们具备动的势或静的势,强势或弱势,攻势或守势,相抵消或相促进,相抗争或相妥协的关系。在势的各种关系中,突出的一方被称之为画面中的“大势”,即该势态所决定的画面格局,难以被个别形象所左右或改变的趋势。如图1青年版画家寇疆辉的作品中,画面以对角线的呼应方向形成构图的布局与势的表达,表现出强烈动的、大的势态,另外还有其他方向的形象组成画面的小势,使整个画面相得益彰。虽然是一幅抽象画,但画面情绪饱满,气势磅礴,感染力强。

图1 寇疆辉《无题之三》

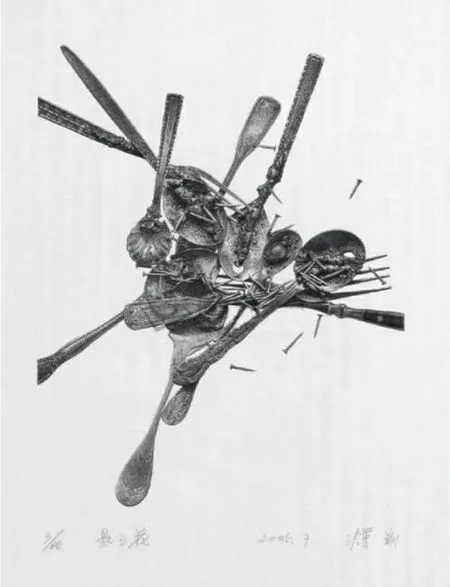

图2 冷军《匙之花》

那么,为了表现突出的大势,还要会运用 “蓄势”,即通过各种方法营造一种有利于预期的画面物象集中的趋势,称之为谋势、集势或造势。如“竦企鸟跱,志在飞移”,表现鸟处在一种惊恐盘踞的状态,但是它“志在飞移”。在看似静的姿态中已经隐含了即将发生的有方向性的动态,画面引起了有趣的势态的联想。如图2当代著名油画家冷军的作品,用吸铁石来暗示钉子和勺子的运动轨迹。

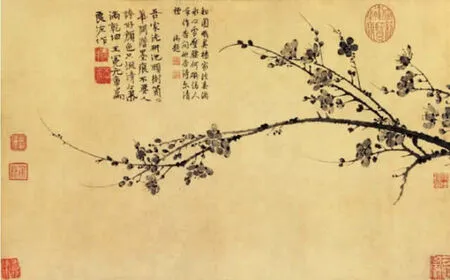

另外,如果在画面已造就的大趋势上添加物象,则称之为借势、乘势、顺势、任势。如图3元代王冕的国画作品《梅花图》,在表现画面主要势态的主枝的旁边加一个另外方向的枝干来丰富画面。所以不管什么类型的画面,我们可以通过蓄势或造势等艺术表现手法,向艺术欣赏者提供广阔的想象空间和表达内在意蕴的审美感知。

图3 王冕《梅花图》

三、势的艺术特征

绘画作品的基本特征之一就是具有形象性,画面中的形象性包含了诸多的审美元素,通过审美元素的外在呈现,达到形式美与内容美的统一。势在画面中表现的艺术特征主要包括抽象特征、形态特征、隐性特征和心理特征。

1.抽象特征。南齐谢赫在《古画品论》中提倡的绘画六法,将“气韵生动”作为第一条。然而在画面中气韵与气势是不可分割的,“气韵”是内在的东西,指的是审美对象的内在生命力显现出来的具有韵律美的形态,是“势”的底蕴和根基。势是外露的东西,是“气韵”的表现形式和物化的形态 ,其中“气”是对艺术家生理、心理与创造能力的总的概括,同时,又将艺术家主观之气与客观宇宙之气结合起来,使“气”成为艺术作品内在精神与艺术生命的标志。[2]56因此,不具备富含生命力的气韵,便不具备富含生命力的“势”,气韵与气势的表达是合二为一,相辅相成的。可见,从气到韵,从气韵进而到势,不仅是生命运动逻辑,也是艺术表现的必然逻辑。所以势的表达不仅要关注内在的、抽象的精神意蕴,还要考虑外在视觉形象的运动形态的抽象表现。

在美术史中,不懂抽象的大家算不上大家,西方绘画如此,中国绘画也是如此。中国画的山水画、花鸟画讲究意在笔先,胸有成竹或“胸无成竹,随势而走”等形象思维方式。在西方,绘画讲究构图的基本形,都是先以抽象概括的方法,把即将要画的实体形象(可以是一个,也可以是相接或不相接的几个)连接组合成最简洁的几何形或线形,用抽象思维意识和抽象的精神意味,把基本的骨架从画面中抽离出来,即形象的主要方向、位置的安排,让势的表达明确化,之后再让形与色在这个势态的统领下各自就位,相辅相成,烘托成“势”。

在《笔论》、《九势》中,有关于书法“意”与“象”、“力”与“势”的探讨,并提出了“意前笔后”的重要观念,对“心”与“手”、“意”与“笔”的主从关系做了正确的定位,肯定了创作主体的“意”在书法创作中的主导地位与决定作用,从而揭开了中国书法“尚意”理论的序幕,使文字书写成为“无声之音,无形之貌”,从而升华为反映生命、抒发情感的艺术——“翰墨之道”。从书法的理论和表现体系中我们可以映射出势在绘画创作中同样的抽象审美意蕴。

当我们善于运用抽象的、概括的眼光看画面时,势的表现便会浮出水面,我们便会掠过繁杂的表面和具象的干扰,去更好地品味和创造画面中的势,便能更好地表现形式美感和精神意味。

2.形态特征。势在画面表现上离不开造型语言的范畴,它必然是随着造型的终极语言点、线、面来进行表达的。势是线条在时间运行过程中的空间特征。比如横画,在笔墨线条的运行过程中是仰,是覆,还是平,这就是势。“势”的存在形式多种多样,常见的有横势、竖势、曲势、斜势、团势、放射势等。横势让人在心理上有平和、安静、永恒、持久、稳定的舒适感。而竖势则给人威严、厚重、高耸的感觉。另外,曲势和斜势则更多地表现着一种动态,一种韵律,曲势婉转优柔,斜势动感十足。[3]

创作中的势是作品整体表现出的一种个性、神态、气质、特征,是由作品的外轮廓和其内蕴构成的。在布局画面的势态时,可以根据主观意念构思和强化“势”。势以线的形态出现在画面中,可以强化垂直线来表达向上昂扬的势,用 形曲线可以表达舒缓、流畅的势,用S形的主线可以表达奔流不息的势,斜线可以表达动荡不安的势,粗的线可以表达豪放、稳重的势等等。

同样,在画面中“势”多借助面的形态出现。把画面中看似无关,其实却遥相呼应的形象,抽象概括为点、线、面,用以点成线,以线成面的方法相连接,组成各种不同形状的面,可以是一个大的面或几个面的组合,或是明显的突出的面,或是隐含的抽象形状的面。这个面一般具有不规则的外部轮廓,犹如剪影,有时是具体的,有时是靠我们把具体的形或抽象的形进行连线,加上主观的联合集中,进而归纳出面的形态。

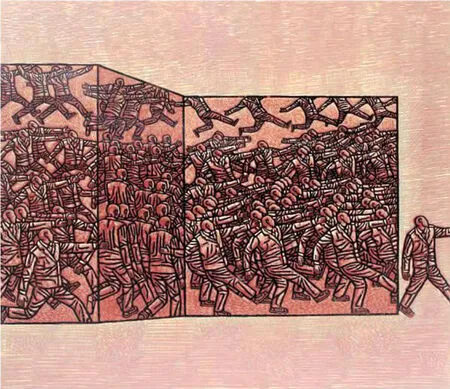

这种面的形态常以主导的地位在画面中存在,可以让画面具有强烈的形式感,使观赏者的视线得以集中感受形的势态和形的完整、简化、突出的审美满足感。例如,团状势强调从四周向中心的聚拢之力,主旨在表现合之力,具有膨胀与扩张的势态;放射势则着重表现发散、膨胀、张扬的趋势。在图4中,作者强化了面的形态。

图4 张敏杰 《转折之一》

在西方绘画中,势以抽象的线态或面的形态把二维画面分成了正形与负形、正空间与负空间;中国绘画讲究“计白当黑”,即在表现画面主体“黑”时(正形空间),同样考虑了画面主体之外的“白”(负形空间)。势通过把画面进行大的分割与裁剪,形成了有意味和趣味的黑形与白形,即以主体组成的形和非主体组成的画面图形。

在画幅中,首先从视觉上建立骨架即“势”的形状,明确其势态的动与静,势态的方向与强弱。其总体特征越强,且未被其他因素破坏,那么,这幅画面中的形式美特征可能就越鲜明,反之,画面的特征就不突出,或者趋于混乱。所以必须清醒地、慎重地根据创意构思、布局,使某一基本形保持主导的地位,否则就会产生各种形状相互冲突的混乱现象。

3.隐性特征。东汉蔡邕所著的《笔论》中说:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起……若水火,若日月……”蔡邕认为书法的艺术形态源于自然万象,所谓“法象”,即“探于物象,取其元精”,这“元精”即是一切有生命事物的“气、势、神”。所谓“探”与“取”都指“势”是从不易看到的、隐含其中的物象中获取的,势具备隐性特征。[4]

同样,绘画作品中的势构成画面基本骨架,有时是几个简单重复的势,但有时往往是以复合、交叉、相接的面貌构成势的形态。势的基本型的特征一般有隐晦、含蓄的特点,势使人觉得画面丰富多样但却隐含其中。一般要受过一定的专业训练而且要具备一定绘画悟性、勤于思考的人,才能慢慢地体会隐含在画面中的势的重要性,也说明优秀的绘画作品中,势的表达是需要慧心与慧眼的。这也体现了中国古代哲学的基本精神“天人合一”,达到“无我之境”。精神性成为中国传统绘画的特征,造就了中国画艺术中的“以形传神”或“以神写形”,从传物之神,到传我之神,再到传画外之神,从象中求意,到象外求意,从意象而到意境的追求。势和情的结合,势和意的表现,从某个角度来讲又受到模糊性的美学思想的影响。所以,势的表现从抽象的精神层面或形象的表现上都包含了许多隐藏在其中的审美意味和内心情意的表达。

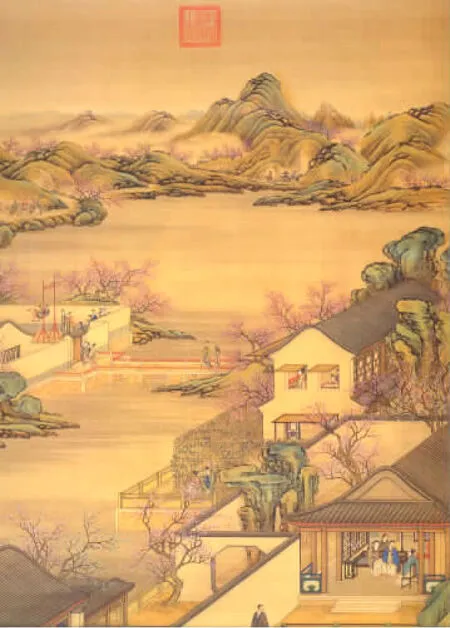

中国传统绘画有“龙脉”的说法。龙脉为作品中气势的源头,代表着画面局部与局部之间、局部与整体之间的统一关系。有正有斜,有浑有碎,有断有续,有隐有现,谓之体也。像画面中人物动作趋势的朝揖,目光的相互顾盼,色彩黑白的呼应,相同形式的暗示,精神气息的交流,节奏变化的协调等等。这种对于画面的处理方式,使得画面气势连贯,多样而统一,也就形成了所谓的“龙脉”。它体现了作品的主题思想和作者的情感、意思倾向以及多样统一的形式美法则。[3]如图5,画面的龙脉是近处的庭院到远处的山脉是沿着S形的势的方向布局的,它隐藏在具体、实在的物象之中,不具备整体的观察方法和宏观的表现意识,容易被局部牵着鼻子走的人是看不到龙脉的,更不会在布局画面时,巧妙地、含蓄地制造龙脉。所以我们还要运用艺术的思维方式领悟势的隐性特征。即如何去领会优秀作品中隐藏的势态,一个是隐藏的形的势态,另一个是隐藏的情的势态,进而去感受画面深沉的势态美。

图5

4.情感特征。古人云:“蓄极积久,势不能遏”。可见画面中的势应该是作画者在动笔之前就早已孕育于胸了,然后随着创作意图的确定,通过各种绘画形式来表现和抒发蓄积已久的情感。

图6 籍里柯《梅杜莎之筏》

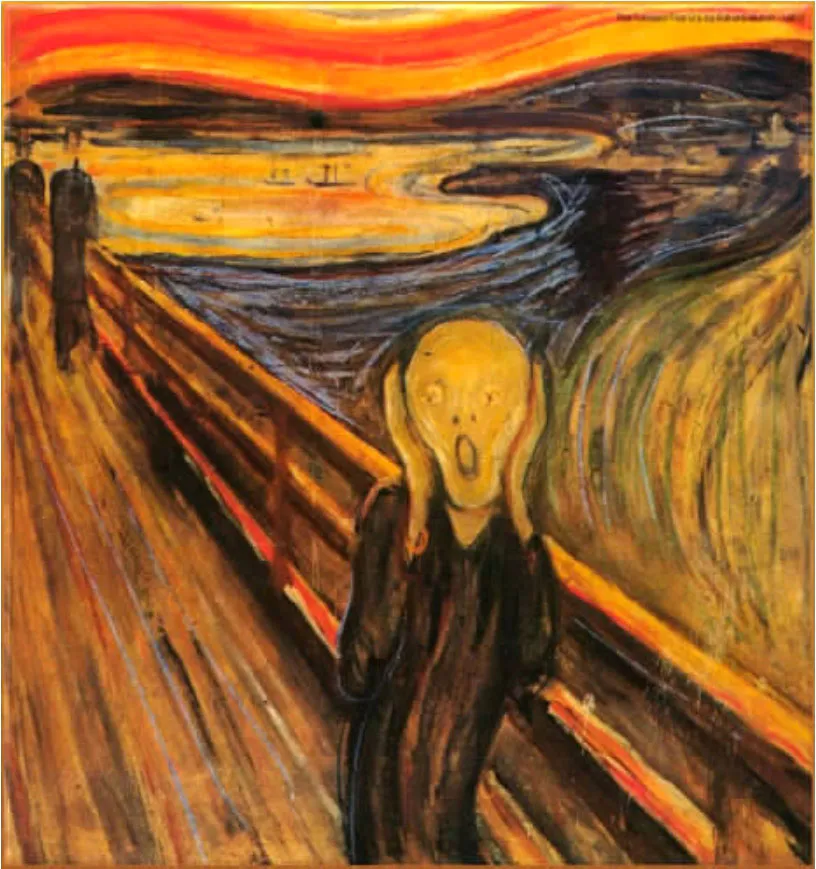

不管以何种形态和方向出现的势,从视觉心理上会给我们带来大致两种不同的反应:第一种是外张的动态的势,是各个方向中最强,最有聚集的力。一般以斜线、折线或曲线的形态出现。这种动态的势一般情感表达强烈、奔放。如图6,浪漫主义先驱籍里柯的《梅杜莎之筏》,画面动感强烈,有浓厚的艺术感染力。在图7德国表现主义先驱蒙克的作品《呐喊》中,画面用斜线和波浪线表现了恐慌、不安的内心情感。

图7 蒙克《呐喊》

第二种是内藏的静态的势。静态表现出来的力一般呈上、下两个方向,表现在左右两侧的力,往往是均衡的。一般以垂直或水平的形态出现,或是两种交织并用,取动势为主,静势为辅,或以静势为主,动势为辅,相互对比或相互衬托。画者如能领悟势的妙处并运用得好,便会随着自己的需要,在画面中营造鲜明的动态感或静态感,用势来左右人的思想情感,对人的心理产生一定的冲击力。势的表现有强弱之分,在动态势里,有强烈的动态和弱的动态,在静态势里也有强的静态和弱的静态。如“沉鱼落雁、闭月羞花”表现的就是一种很强的静态之美。

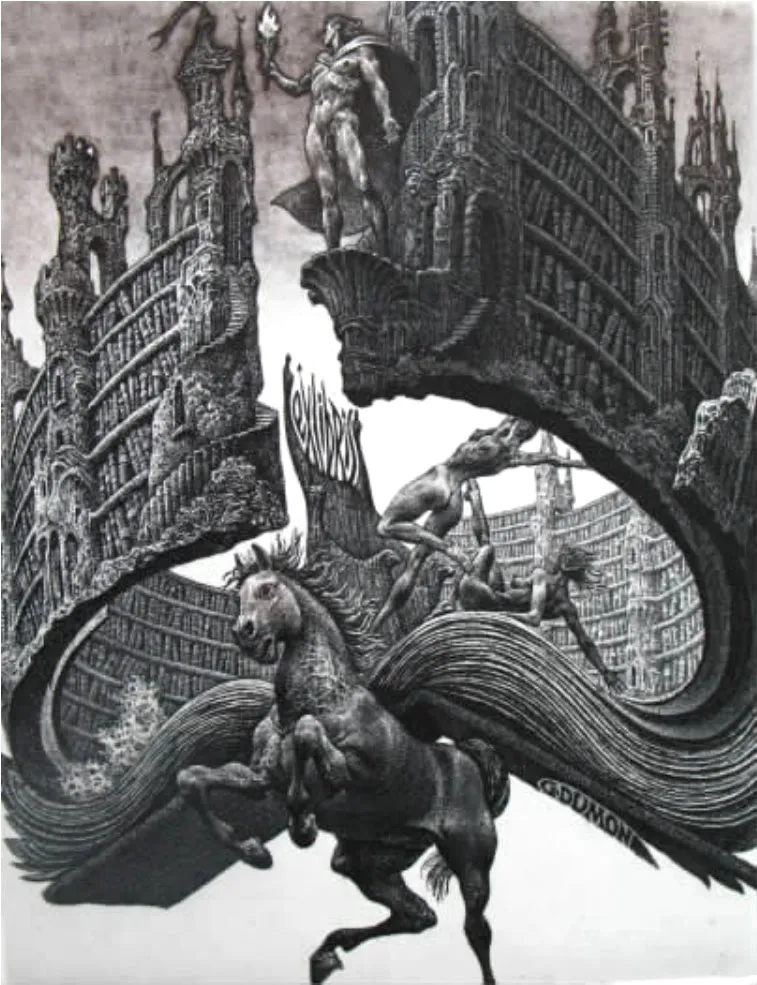

作品的表现必须是内心涌动着强烈的感情,饱满的情绪,才能让“势”浮现于心,展现于笔,喷发而出,并让观画者的心情随之起伏跌宕或宁静舒缓。图8为保加利亚著名版画家朱利安的藏书票作品,当人们看到这样的作品时,都会屏住呼吸,心潮澎湃。艺术家本人自述“我很高兴能用画笔勾勒我的思想、激情和感受……我的艺术愿望是经常试图重新定义一个包含永恒的时刻”。从画家自述中看到了他的创作取向,即在表现那个包含永恒的瞬间,充满了强烈的“势”的视觉表现。他的藏书票作品带给我们一种强烈的视觉冲击,方寸之地展现了无比深远的空间感和磅礴的气势。

图8 朱利安《诗歌图书馆》

绘画是意识形态的产物,是人们精神情感的载体。当领悟到“势”是推敲画面构图时需要反复斟酌的重要内容,它对画面形式感的完美表现有着重要的价值时,我们面对创作就会觉得豁然开朗。把“势”运用于绘画创作之中,思考绘画形式与情感表达的方方面面,树立崇高的绘画品质与精神追求,一定会创作出优秀的格局宽广的绘画作品。

[1] 张启文.构思与构图[M].重庆:西南师范大学出版社,2007.

[2] 韩玮.中国画构图艺术[M].济南:山东美术出版社,2002.

[3] 孟献忠.从“势”看现代插图的中西设计文化差异[J].湖南农业大学学报:社会科学版,2008(5).

[4] 陈正俊 .“势”论研究[J].东南大学学报,2003(2).