组织合法性的整合框架与维护策略研究*——兼论中国红十字会信任危机的补救

李燕萍,吴绍棠,杨 婷

(1.武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072;2.武汉大学中国产学研合作问题研究中心,湖北武汉430072)

组织合法性的整合框架与维护策略研究*

——兼论中国红十字会信任危机的补救

李燕萍1,2,吴绍棠1,2,杨 婷1,2

(1.武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072;2.武汉大学中国产学研合作问题研究中心,湖北武汉430072)

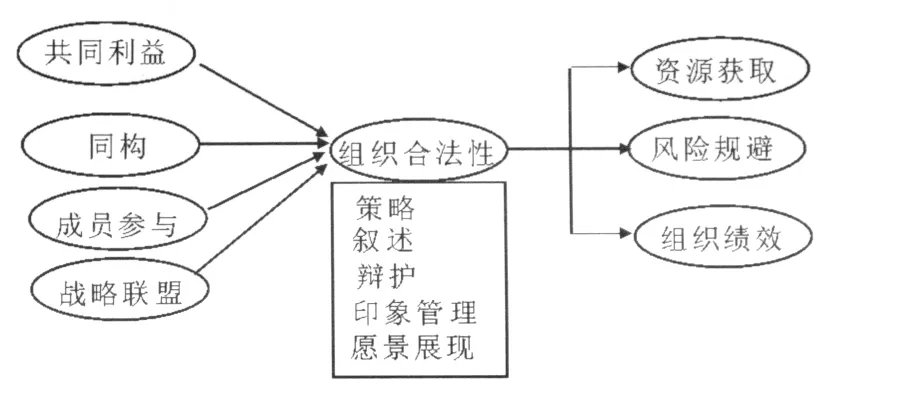

在明确组织合法性的概念与类型基础上,构建了组织合法性的整合框架,其中共同利益、同构、成员参与和战略联盟是影响组织合法性获得的主要因素,资源获取、风险规避与组织绩效是其对组织行为的主要影响。以中国红十字会危机处理为例,讨论了组织合法性获得与维护的策略,包括叙述、辩护、印象管理与愿景展现。

合法性;组织合法性;中国红十字会

去年6月以来,中国红十字会因为“郭美美事件”陷入了空前的信任危机,慈善组织受到了前所未有的质疑。公众通过慈善组织进行的捐赠大幅降低,2011年3-5月慈善组织接收捐赠总额为62.6亿元,而6-8月总额降为8.4亿元,降幅为86.6%[1]。信任危机与质疑的出现,表明了作为非营利性质的慈善组织尚不具备广泛的代表性、象征性与影响性,这在某种程度上影响了它们对各种资源的获取与整合,甚至危及其生存与发展。事实上,这些现象屡见不鲜,“卢美美事件”让中非希望工程陷入了新一轮的诸多质疑,始于去年6月的康菲公司渤海湾油田漏油事故引来了对其行为和行动的广泛谴责,等等。这都涉及到组织合法性的问题,正是因为组织尚未理解到追求与维护组织合法性的重要性与紧迫性,导致了危机后的困境,显著影响了其进一步的发展。

组织合法性是各种涉及授权或限制组织行为的管制性、正规性和认知性理论的中心概念。由于政治学、社会学等较为古老的学科对合法性已进行了较多研究,因此合法性这一概念在这些领域已谈不上有多么新颖,但如今却成为组织行为学的新兴研究领域,已受到包括制度理论、资源依赖理论、组织生态学和组织间动力学在内的许多组织理论的关注与研究。有些学者关注合法性的必要性,理解不同类型的合法性,而其他一些学者则聚焦于与合法性管理相伴随的影响和挑战。组织合法性问题的存在表明了组织的存在、结构和行为受到由其他组织及组织中行动者的观念、规范、价值等构成的制度环境的影响和制约,需要得到各相关利益者的认可和承认[2]。换句话说,组织行为必须在一个更大的社会制度环境中发生,规范、准则、期望决定了组织的行为能否被接受,所有的组织都会面对来自组织内外利益相关者的合法性要求。正因为如此,组织合法性不仅有助于理解组织与内外部环境的关系,而且对于社会变动中的新兴事物与规范、秩序的关系具有强大的解释力[3]。

组织合法性对于一个组织的存在与发展是必需的,组织的生存离不开合法性。这是因为组织合法性不仅仅是组织的一种战略资源,而且是组织行动的一种制度力量。一方面,组织行为的有效性决定于行为者拥有的资源和对资源的使用能力等因素,而具有合法性的组织会被认为更具有价值,更可预测以及更加可信,这将有利于获取资源、整合资源。例如高丙中等人对河北某地“龙牌会”等民间会社的研究结果表明,只有会社具备了至少一种社会合法性的基础,才可能获得与整合会员的资源,才能生存与发展下去[3]。另一方面,新制度理论认为,追求与保持组织合法性是解释组织行为的一种重要力量,因为组织合法性在组织的制度演进和应对社会环境变化中扮演着重要的功能作用,可以反应总体的制度环境[4]。在复杂动态的制度环境之中,组织发展依赖于适当的合法性选择,从而有效地获取合法性与资源资本。因此,组织会一直不断地主动或被动地处于获取合法性地位的过程中,以确保其生存与发展。

一、组织合法性的概念与类型

(一)组织合法性的概念

“合法性”是一个内涵非常复杂的概念,它并不限于“与法律的一致性”的含义。《布莱克维尔政治学百科全书》这样定义合法性:这是一种某个政权、政权的代表及其“命令”在某个或某些方面是合法的特性,这种特性不是来自正式的法律和法令,而是来自由有关规范所判定的、“下属”据以(或多或少)给予积极支持的社会认可(或认可的可能性)和“适当性”。虽然合法性一直没有权威的定义,但许多研究将合法性定义为接受、认可[5],被认为是理所当然、合理的、适宜的和一致的,而Suchman对合法性的定义广为学者所引用,他认为合法性是主体的行动或行为在社会系统所规定的规范、价值和信仰范围内是可信的、适当的或与之相符合,即是说主体的行为或行动是可取的、正确的、普遍被接受的[6]。这些都揭示了合法性的一个很重要的中心,就是要满足和顺应社会系统的规范、价值观、期望和意义。

一方面,一个组织是否具有合法性,那就取决于组织能否经受某种合法秩序所包含的有效规则的检验[3]。组织合法性表明组织的行动或行为具有被承认,被认可,被接受的基础,至于具体的基础是什么(如某种习惯、某条法律、某种主张、某一权威),则要看实际情境而定[3]。Ruef &Scott的研究表明,存在于大环境中的组织必须要与社会系统内的价值规范、规则程序和认知意义相符合,才能发展合法性[7]。另一方面,组织合法性不仅仅以有效规则的检验为根本原则和基础,同样也依靠各利益相关者对合法性的信仰和认可。从这个意义上来说,社会现象或社会行为由于具有合法性而得到承认,才见证它具有合法性[3]。以这一指标分析组织合法性时,可以把表达承认的主体分为国家、政府部门及代表人物、各种组织、组织内外的成员或个体。国家、政府部门的承认是与同意、授权组织开展各种活动或行为联系在一起的;各种组织的承认是与合作、提供资源联系在一起的;组织成员或个体的承认则是与成员或个体的参与和支持联系在一起的。这些利益相关者赋予组织合法性是组织开展活动的基础与保障。

(二)组织合法性的类型

许多学者区分了组织合法性的不同类型,对其分类主要包括二分法、三分法、四分法与五分法等四种。

Human &Provan将组织合法性划分为内部合法性和外部合法性,内部合法性指的是组织被其内部成员的接纳程度,外部合法性指的是组织在社会环境中的接纳程度[8]。Chakraverthy和Gargiulo区分了官僚组织中的合法性与联盟中的合法性。官僚组织中的合法性是基于讨论官僚组织体系中对于一个指定命令的服从的基础这个问题而提出的,它被视为共同的社会规范或“原则”,即纵容社会关系中的一个给定的权力分配;联盟中的合法性一个很重要的来源就是满足与利益相关者“贡献”相交换的要求,利益相关者愿意为某一联盟成员提供支持的唯一依据就是该联盟成员能否使他们获得与其放弃的对资源和行动的控制权相符的获利能力[9]。可见,二分法的组织合法性类型是基于组织所处内外环境为划分标准的。

在三分法上,Suchman将组织合法性分为实用性合法性、道德性合法性以及认知性合法性三种类型,实用性合法性产生于组织满足了其成员的利益,道德性合法性则与其组织行为的合适性相关,而认知性合法性则指组织一些被认为是理所当然的特性。后来,Kumar和Das研究了联盟发展过程中的合法性类型[10],佐证了Suchman关于合法性的分类维度,即实用性合法性、道德性合法性与认知性合法性。基于制度理论,Peng和Beamish认为制度的三个方面可以发展为三种类型的合法性:制度中管制性的规则、法律和契约为法律合法性,制度中正规性的社会价值观、文化和规范为道德合法性,制度中在社会中已经被广泛认可的认知结构为认知合法性[4]。这种类型划分具有较好的代表性。

在四分法上,国内学者高丙中较早且系统地提出了社团合法性的四种类型,包括社会合法性、法律合法性、政治合法性和行政合法性:社会合法性表示社团由于符合文化传统、社会习惯等组成的民间规范而具有合法性;法律合法性表示社团由于满足了法律规则而获得的合法性;政治合法性表示社团由于符合国家的思想价值体系而被承认享有的合法性;行政合法性表示社团由于遵守行政部门(国家机关或具有一定行政功能的单位)及其代理人确立的规章、程序而拥有的合法性[3]。他进一步指出,这四种合法性,可以对应国务院在1998年实施的《社会团体登记管理条例》对社团提出了综合的合法性要求:政治上达标,行政上挂靠,符合法律程序,得到社会支持,这四个方面不可或缺。很明显,高丙中的划分方法具有中国情境因素的考虑,是中国社团所面对的特有的合法性现象及其要求。

基于组织所处的环境特征、组织特性及目标,Dacin、Oliver和Roy从制度化理论的角度提出并讨论了组织参与联盟后所能够获得的五种合法性类型,分别是市场合法性、关系合法性、社会合法性、投资合法性和联盟合法性[11]。第一,市场合法性,即当组织要进入一个市场或维持其在原市场的存在,它会选择加入某个战略联盟以获得来自政府、供应商和顾客的认可和赞同,同时也可以通过认可目标市场内已经合法化了的行为、价值观等来提高自身的合法性。第二,关系合法性,即一个组织被外界所感知的其作为一个有吸引力的联盟伙伴的可信度,表现在提供技能、智力、专业资源等方面的调适性、可靠性。第三,社会合法性,即缺少社会认可的组织可能会面临联合抵制、制裁、政府合同和补贴机会的减少及顾客和社区支持的降低等,一个可行的方法是与社会认可度高的组织结盟来提高自身的社会合法性。第四,投资合法性,即一项新的商业创意可能其风险系数高,组织内部支持者不多,这时如果加入一个战略联盟,其合作伙伴提供了强有力的支持,与组织共担风险的话这个创意就有可能被投资运行。第五,联盟合法性,即为了在本行业中率先采用联盟形式,或者为了获得其他类型的合法性而采取联盟形式,以确保其作为进入市场或组织学习机制的有效性。他们的研究表明,组织期望获得来自于利益相关者的哪种支持决定了它需要什么类型的合法性[11]。显然,这种划分方法具有在联盟环境中的局限性。

无论是二分法、三分法,还是四分法、五分法,总体上看现有研究对组织合法性类型的划分主要遵循了两个路径:战略路径和制度路径。战略路径将组织合法性视为一种战略资源,并且采取一种管理视角,强调为了获得社会支持而帮助实施组织行动和开展象征性活动的种种方法;制度路径则采取一个更为间接的手段,将组织合法性视为一种制度力量,通过优于任何单一组织的有目的性的文化传统与管控制度,产生更为广泛的社会建构,进而实现制度化进程。另外,从组织合法性发生与存在的层次上看,组织合法性的类型可以区分为组织间层次和组织个体层次,以对应组织所处的内外环境。因此,可以将上述各种类型的组织合法性统一到基于制度路径/战略路径-组织间/组织个体层次的二维框架当中,见图1。

图1 组织合法性的类型

二、影响组织合法性获得的主要因素

是什么决定了一个组织能成为合法权威的承载者,进而受到普遍的尊重和服从呢?这就涉及到组织合法性获得的影响因素。Weber认为合法性的基础由道德、宗教、习惯、惯例和法律等构成,当然还有行为规则与社会资本等因素,除了这些“软指标”构成的合法秩序以外,合法性还与共同利益相关。道德、宗教、习惯、惯例和法律因素可视为制度中的同构力量,利益相关者的参与代表了一定的行为规则,而战略联盟拥有着丰富的社会资本,这些都将影响着组织合法性的获得。

(一)共同利益

一个组织对合法性的需求是由其自身目标和所处环境共同驱动的,由来自组织内外的利益相关者目标集所构筑的共同利益影响了组织合法性的获得。Suchman提出组织合法性的获得可以采用实用主义与道德规范的手段,实用主义指的是组织通过将组织业务和决策与股东利益联系起来,在股东中取得他们的支持并确立合法性;而道德规范的遵循与彰显,如企业社会责任的履行将有助于组织获得组织外部利益相关者的支持[6]。此外,由于共同利益和目标是组织构成的基础,共同利益的大小和实现程度直接影响组织成员对组织的承认和支持程度。因此,当组织的目标、活动和产出结果符合各利益相关者对恰当、适合以及可行等认知标准时,组织就获得了合法性;反之,当组织违反破坏了利益相关者的价值准则就失去了合法性。非营利性组织为了保持合法性以及被各利益相关者和社会团体等认为是有价值的,它们需要坚持和忠于自己的目标和任务。

(二)同构

同构是制度理论的一个中心。经验研究认为,当组织顺从的程度提高时,制度的同构性就会显现[12]。制度理论的一个基础性观点就是同构将导致合法性,因为社会发展和规范的背景驱动激发组织去为自身的行为追求合法性,特别是从组织所依赖的社会团体那里获得认可。当一个组织顺从于常规的战略、规范和社会系统,它通常都会被认为是可以接受的。相反,如果组织偏离正规的行为规划、破坏了关乎文化和法律的期望,就有可能面临合法性的挑战,被利益相关者视为不可以接受。制度理论还认为制度环境会对组织合法化及其行为施加较大的压力,这些压力反过来又会激发组织去提高自身合法性,顺应制度规范、准则和期望[13]。基于组织不同层面的研究分析表明,组织不同性质上的同构与各种不同类型的合法性都表现出正相关关系。例如,Deephouse&Carter以商业银行为研究对象,以当地的报纸及印刷媒体的相关文本作为研究样本,研究同构作为自变量和组织规模、年龄、资产等作为控制变量对合法性的影响,结果表明同构与合法性有着正相关关系,影响了组织合法性的获得[14]。可以认为,同构是影响组织合法性的一个重要变量。

(三)成员参与

Chakraverthy和Gargiulo通过对Latin Tel这家企业成功的案例研究,具体阐述了在组织转型过程中应该如何保持合法性[15]。他们提出,有一种途径可以避免组织转型过程中所面临的合法性僵局,即在转型的早期(例如在重建阶段)就引入组织成员(特别是利益相关者)参与机制,通过重新协调利益冲突以及平衡“贡献”与“所得”的协议来防止合法性系统的崩溃,这样决策的制定不再源于一个集中的权威,而是不同的利益和观点(至少在原则上)完全有权力参与的结果;在实质层面,沟通将组织和利益群体及个人联系起来,通过具有约束力的协议和对组织所面临的主要问题的妥协来发出“声音”和体现“忠诚”。也即是说,在组织转型的过程中给员工一个发表“声音”的平台能有效地维持与发展合法性。因此,成员参与作为一种行为规范将有助于组织获得合法性。

(四)战略联盟

战略联盟也是影响组织合法性的一个重要前因变量。20世纪80年代以来,战略联盟持续发展,最近有关战略联盟功能和优势的研究兴趣正在兴起,其关键优势在于进入新的市场,提高市场竞争力,技能的合并与交换,战略更新,风险-收益共担,规模经济,“外来责任”、贸易壁垒的减少,尤其是有助于制度合法性的获得。进一步地,Dacin、Oliver和Roy的研究表明,联盟的社会性、象征性和信号性特征能够为参与组织提供各种类型合法性的来源,而这种合法性本身就是一种能够产生显著经济竞争力的战略资源,为此组织总是通过战略联盟的形式追求着合法性[11]。

三、组织合法性对组织行为的影响

组织合法性对帮助组织获取资源,控制反对力量,减少问责制的要求以及保持组织成员的承诺等都有着积极的作用。总体上看,组织合法性对组织行为的影响可以在两个层次上进行讨论:一是强意义,二是弱意义。所谓强意义的合法性是说组织行为、组织形式都是制度所塑造的,组织或个体没有自主选择性;而弱意义上的合法性是指制度通过影响资源分配或激励方式来影响组织或个体的行为。这也可分别对应组织合法性研究中的制度观点与战略观点。具体而言,组织合法性对组织行为的影响主要包括以下三个方面。

(一)资源获取

在战略视角上,组织合法性是一种“能够帮助组织获得其他资源的重要资源”,在允许组织获取关键资源,如技术、经济、社会资本、市场、合作伙伴和顾客等方面发挥了关键作用,其作用不亚于资本、人力资源、顾客意愿、工艺技术以及网络等,缺乏合法性行为的组织很难吸引到员工、供应商、分销商或投资者。李国武证明了行业协会的社会合法性要得到相关企业、企业家或其它社会团体的承认,并与合作、资源获取和争取会员的参与等联系在一起,因为这些利益相关者都愿意把自己拥有的资源提供给那些看起来非常符合社会规范和期望的组织[16]。Dacin、Oliver和Roy则指出了企业参与某一战略联盟可以获得五种类型的合法性,而这些合法性都可以帮助组织获取各种类型的资源:市场合法性的提高,创造和强化了企业进入某一市场的途径,因此拥有更多资源和竞争力;成功提高了关系合法性的企业就有能力来吸引高质量的联盟伙伴,减少搜寻合作伙伴的成本,也能更有效地利用联盟伙伴的高价值资源;投资合法性可使联盟的存在时间更长,使其获得更多的投资和资助成为可能[11]。

(二)风险规避

大多数关于组织合法性的研究集中在组织应对一次性危机时的实践或过程,这类一次性危机如核事故、石油泄漏、飞机坠毁、食品安全危机等。可见,合法性理论关注这一事实,一个组织被看作不合法的时候可能会面临威胁其生存的风险,因此组织可以通过适应各相关利益者的需要或者劝说他们转变期望的方式来克服这一挑战与风险[6]。Patriotta、Gond和Schultz以欧洲一家大型能源公司的一场核事故所引发了关于核能源及其组织合法性的全国性争论为研究对象,依据Boltanski和Thevenot正当性理论说明不同利益相关者是如何维持自身的合法性价值,强调利益相关者通过调动那些使他们能解决争议的各种组织行为证明他们立场的正当性,从而避免了存在与发展的风险[17]。合法性有利于克服新进入缺陷,可以帮助组织提高可信性与可靠性。比如,通过提高合法性,新企业能够提高中顾客等利益相关者的认可与支持。此外,具备合法性的组织往往能够自我复制,不必在集体动员方面投入很多的精力和花费很多成本,即组织合法性有助于防范集体行动方面出现的问题。

(三)组织绩效的提升

组织合法性有助于组织行为的制度化进程、便于获取资源以及规避组织运营风险,是企业获得竞争优势的重要来源,进一步地将有利于提高组织的绩效。创业导向理论指出具有先动性的企业更可能获得先动优势与高的绩效,但先动性高的企业将可能面临合法性障碍,因此先动性企业应当克服合法性约束以实现成长与高绩效[18]。苏晓华和王平发现新创企业追求合法性对其绩效作用的倒U形变化规律,强调了合法性的积极作用[19]。Dewaelheyns、Eeckloo和Hulle以96家看护中心为样本,证明了对合法性的追求影响了看护中心的运营效率,表明了合法性有助于改善非营利组织的绩效[20]。综上,可以建立一个组织合法性的概念化框架,见图2。

图2 组织合法性的整合框架

四、组织合法性获得与维护的策略

战略视角把组织合法性作为一种能够帮助组织进入和获取其他资源的资源来看待,组织可以通过制定有效的战略积极主动地获得组织合法性。已有的研究从不同视角提出了组织合法性获得与维护的策略,如Oliver按照企业相对于环境的主动性程度,把企业的合法性选择依次分为顺从、妥协、回避、反抗和操纵等五种[21];类似地,Zimmerman和Zeitz提出企业可以采取顺从环境、选择环境与控制环境三种有效的战略来获取合法性资源[22]。田志龙和高海涛识别出三类合法性与企业三种环境策略相结合的更为具体的九种合法性选择战略[23];等等。

由于组织合法性的研究大多集中在组织应对一次性危机时的实践或过程,在此我们以中国红十字会在处理“郭美美事件”为例,观察其处于危机时组织合法性获得与维护的策略与手段。之所以分析中国红十字会的组织合法性策略,主要有两个原因:第一,中国红十字会是一个以资源整合为手段的非赢利性社会团体,需要获得广泛的公众认同与社会支持;第二,当前中国红十字会所遭遇的信任危机具有典型的代表性与影响性,甚至坠入了“塔西佗陷阱”,即不管中国红十字会说什么,怎么说,做什么,怎么做,都备受质疑,引起了包括专家、媒体、业界和公众在内的全民大讨论。因此,中国红十字会在此次危机中所表现出来的行为或行动可以作为组织合法性获得与维护的策略进行研究。

(一)叙述

组织在追求合法性,实现可持续发展的过程中,首先考虑的是社会适应性,即外部的规制与规范[5]。叙述可以是为组织发生的可能被外部看作是不合法的,不理智的或没必要的行为或行动做出合法性解释的手段。组织合法性的策略/评价维度和制度/认知维度都以组织故事传述和叙述为基础,组织自发性社会揭露现象(如披露财务报表),正式与非正式的信息披露可以赢得各利益相关者的理解与支持。在遭遇到信任危机时,中国红十字会第一时间进行了回应,叙述了与事件有关及无关的内容。就叙述的手段上看,一方面,中国红十字会通过官方网站、官方微博、新闻发布会、媒体通气会、正式会议等形式主动叙述与事件相关的信息及进展;另一方面,除了主动叙说外,中国红十字采用了被动叙述,通过接受采访等方式给予回应,并希望媒体和网络承担起应有的社会责任,避免不实信息的传播。就叙述的内容上看,除了叙述与事件相关的信息外,中国红十字会还不断发布与本组织相关而与事件不相关的信息以寻求社会认同,如介绍中国红十字会历史、国际红十字会历史,提出中国红十字会面对谣言的一贯主张。然而,就叙述的模式上看,却缺乏严谨的逻辑与有力的证据。如7月4日,中国红十字会秘书长王汝鹏先生在其博客上发表《自问自答工作语录》,为中国红十字会“危机公关”。他指出:“现在部分网友的情绪有些偏激,对中国红十字会为中国弱势群体及在重大自然灾害面前所作的大量卓有成效的工作全盘否定,以偏概全,攻其一点不及其余,这是我们感到委屈和痛心的。”[24]这种叙述模式,归纳起来可以形成以下逻辑:首先把部分公众“孤立”成小众;其次指出小众一方的言论和行为是错误的;再次这种错误带来了公共危害;最后于是自己一方就自然有理了[25]。因此,在面临信任危机时,组织的叙述不仅需要手段与工具的多元以保证信息全面、科学、准确地渗透,而且在信息内容上,需要更加符合社会期望与公众价值的要求,这样才能有效地维护组织声誉与组织合法性。

(二)辩护

辩护能为组织的行为或行动寻找合法的、合理化的解释。有时演讲和辞令会对获得、维持、补救组织合法性起关键性的作用由社会行为主体做的辩护性工作,结合有争议的问题可建立组织行为或活动合法且合理的逻辑。中国红十字会为“郭美美事件”所进行的辩护并没有达到平息公众质疑的目的,反而引发了更深层次的信任危机,这主要是因为中国红十字会在辩护过程中没有寻找到具有内在逻辑的合法的合理化解释。一方面,中国红十字会采取了一种被动而非主动的辩护行为。中国红十字会连发布三道声明公开回应红十字会中没有红十字商会的机构、也没有商业总经理的职位,更没有郭美美其人,然而每一次声明几乎都会激起公众更多的质疑,从郭美美与中国红十字会高层的关系上扩散到诸如郭姓副会长的手表是否拥有天价市值等等。自始至终,中国红十字会一直处于被动澄清的状态,始终看不到扭转局面的主动作为[25]。另一方面,中国红十字会选择了中国特色的辩护思维。如中国红十字会于7月31日发布捐赠信息平台时表示“由于数据量大,准备时间短,而且没有现成的经验可借鉴,该平台还有不完善之处,欢迎大家提出意见和建议”。中国红十字会以低姿态告诉了公众不要抱有太高期望,但不能因为“数据量大,准备时间短”就纰漏百出,粗枝大叶[25]。可见,在面临组织合法性危机时,辩护策略需要在社会规范与社会制度环境下更加主动地提出合理化的解释,回应更多合乎公众所关切的质疑及提出更多公众价值期望的证据。

(三)印象管理

印象管理是指通过一定的方式影响别人对自己的印象的过程。组织通过遵守广泛接受的规则和仪式可获得合法性,因此组织可以主动地采取印象管理策略影响利益相关者的评价。事实上,通过印象管理策略建立和保持组织合法性已引起广泛的关注。诸如选择符合利益相关者价值准则,宣扬正确价值观的广告,对影响较大的负面事件致歉,对积极事件的直接关注,对不好事件的沉默或试图转移,寻找新的支持者,切断与非支持性或缺少合法性相关者的联系等。中国红十字会在危机前面采取了印象管理策略(如召开媒体通报会),但却缺乏印象管理策略。以召开媒体通报会为例,一方面,虽然媒体通报会披露了一些商业系统红十字会的运作内情,如红十字总会和商业系统红十字会的关系等。然而,因为公众最想知道的核心问题却没有做出有针对性地解释说明,偏离了公众的价值准则。另一方面,信息发布和公开的方式也欠缺“包装”,因为中国红十字会的通报会只是选择性地通知极少数媒体参加,忽视了广泛民众的知情权,即是没有寻找新的支持者。这表明,印象管理需要采取选择符合利益相关者价值准则,直接关注事件,寻找新的支持者的策略,才能维护组织合法性。

(四)愿景展现

组织合法性不仅会影响利益相关者针对组织的行为,而且还会影响他们对组织的认知。利益相关者不但会认为具备合法性的组织更具有投资价值,而且还会认为这样的组织更符合他们的观念,更可期待,更值得信赖,由合法性导致的组织认同能使利益相关者愿意相信组织将按其所描述和声明的使命与愿景展开行动。因此,愿景展现机制将获得利益相关者的支持,使其行为和行动获得并维护合法性。中国红十字会在遇到信任危机时,虽然在不同的场合提出了自身的性质、任务、使命等,但都是处于一个相对次要的位置,并没有全面展现组织愿景与使命。事实上,根据传统的公民社会理论,公众对于一个组织的信赖与否,在很大程度上源于媒体传达的信息,但更多的时候来源于直接的接触。诸如乐施会、绿色和平、无国界医生这类公益组织就非常重视街头宣讲、募捐等与公众直接接触的行为,它们通过这种方式将更多的行动与组织的愿景直接展现在公众面前,而中国红十字会却缺乏相应的行动或行为。

总体上看,中国红十字会在面对危机时采取了较多的叙述与辩护策略,而较少运用印象管理与愿景展现策略,自始至终都围绕着“郭美美事件”被动地进行叙述与辩护,以维护自身的形象和声誉,而缺乏在更大范围内对其行动与作为的印象管理与愿景展现,这不仅使组织合法性受到了空前的质疑,而且在很大程度上局限了公众认同与支持该机构的广泛基础。

五、结束语

组织并非存在于真空之中,而是存在于一个由其竞争对手、社会规范和社会价值共同构成的社会领域中,组织的生存与发展是在环境逼迫和社会参照下对组织合法性进行创造、维护和修正的过程。本文融合了政治学科、社会学科与组织行为学科,发展与丰富了有关组织合法性的框架,以更好地理解组织与外部环境的关系。同时,本文提出了包括叙述、辩护、印象管理与愿景展现的组织合法性获得与维护策略。对中国红十字会危机处理的行为和行动的分析表明,当前社团组织尚没有高度重视组织合法性的问题,尚不能有效地运用组织合法性获得与维护的策略。但应当看到,组织合法性的获得与维护使价值多元化得到归化,利益各方可在异中求同,从而形成比较复杂的互动过程,在突破既存秩序的情况下却能够得到秩序的认可,甚至得到“非意图扩展”的结果[3]。

如今,组织层次合法性的重要性已超过制度层次的合法性,因为与企图加强政治影响的强迫性手段相比,组织合法性确实是获得各种相关群体支持与服从的更有效方式。企业在实施政治战略实现经济绩效的过程中,不应以牺牲合法性为代价来实现经济绩效。今后对组织合法性的研究应该着重解决概念的可操作性问题,创造性地设计更为有效的合法性测量方法,从而进行组织合法性的实证检验。总之,组织合法性理论对社会转型期中组织的创新与发展、新兴组织的兴起以及组织规范与秩序的重构均具有强大的解释力与指导价值。

[1] 陈 荞.全国慈善组织受捐额剧降近九成[N].京华时报,2011-08-26(006).

[2] Di Maggio P J,Powell W W.The iron cage revisited:institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J].American Sociological Review,1983,48:147-160.

[3] 高丙中.社会团体的合法性问题[J].中国社会科学,2000(2):100-110.

[4] Peng,Beamish.Evolving FDI Legitimacy and Strategic Choice of Japanese Subsidiaries in China[J].Management and Organization Review,2007(3):373-396.

[5] Brown A D.Narcissism,identity and legitimacy[J].Academy of Management Review,1997,22:643-686.

[6] Suchman M C.Managing legitimacy:strategic and institutional approaches[J].Academy of Management Review,1995,20:571-611.

[7] Ruef M,Scott W R.A multidimensional model of organizational legitimacy:hospital survival in changing institutional environments[J].Administrative Science Quarterly,1998,43:877-904.

[8] Human S E,Provan K G.Legitimacy building in the evolution of small-firm multilateral networks:a comparative study of success and demise[J].Administrative Science Quarterly,2000,45:327-365.

[9] Chakraverthy,Gargiulo.Maintaining leadership legitimacy in the transition to new organizational forms[J].Journal of Management Studies,1998(4):437-456.

[10] Kumar &Das.Interpreter Legitimacy in the Alli-ance Development Process[J].Journal of Management Studies,2007(12):1425-1453.

[11] Dacin,Oliver,Roy.The Legitimacy of Strategic Alliances:An Institutional Perspective[J].Strategic Management Journal,2007,28:169-187

[12] Westphal J D,Gulati R,Shortell S M.Customization or conformity?An institutional and network perspective on the content and consequences of TQM adoption[J].Administrative Science Quarterly,1997,42:366-394.

[13] W.Richard Scott.Institutions and Organizations[M].Thousands Oaks,CA:Sage,1995:79

[14] Deephouse D L,Carte S M.An examination of differences between organizational legitimacy and organizational reputation[J].Journal of Management Studies,2005,42:329-360.

[15] Chakraverthy,Gargiulo.Maintaining leadership legitimacy in the transition to new organizational forms.Journal of Management Studies,1998,35(4):437-456.

[16] 李国武.产业集群中的行业协会:何以存在和如何形成?[J].社会科学战线,2007(2):42-48.

[17] Gerardo Patriotta,Jean-Pascal Gond,Friederike Schultz.Maintaining Legitimacy:Controversies,Orders of Worth,and Public Justifications[J].Journal of Management Studies,2010,1-33.

[18] 杜运周,任 兵,陈忠卫,等.先动性、合法化与中小企业成长——一个中介模型及其启示[J].管理世界,2008(12):126-139.

[19] 苏晓华,王 平.创业导向及合法性对新创企业绩效影响研究——基于产业生命周期的调节作用[J].科学学与科学技术管理,2011(2):121-126.

[20] Baum JAC,Oliver C.Institutional linkages and organizational mortality.Administrative Science Quarterly,1991,36:187-218.

[21] Oliver C.Strategic responses to institutional process[J].Academy of Management Review,1991(16):145-179.

[22] Zimmerman M A,Zeitz G J.Beyond survival:achieving new venture growth by building legitimacy’[J].Academy of Management Review,2002(27):414-431.

[23] 田志龙,高海涛.中国企业的非市场战略:追求合法性[J].软科学,2005(6):56-59,70.

[24] 王汝鹏.中国红十字会秘书长王汝鹏答博友问[EB/OL].(2011-07-04)[2011-12-10]王汝鹏的新浪博客,http://blog.sina.com.cn/s/blog_51018c580100s8rd.html.

[25] 何三畏.中国红十字会的危机公关[N].南方人物周刊,2011-07-11∥转引自南方人物周刊官网http://www.nfpeople.com/News-detail-item-1389.html.

A Study on the Integrated Framework and the Maintain Tactics of Organizational Legitimacy:Remedy for the Trust Crisis of Red Cross Society of China

LI Yan-ping1,2,WU Shao-tang1,2,YANG Ting1,2

(1.School of Economics and Management,Wuhan University,Wuhan 430072,Hubei,China;2.Research Centre for Chinese University-industry Collaboration,Wuhan 430070,Hubei,China)

Organizational legitimacy is not only a strategic resource of organization,but also an important strength of institution,and plays a key role for the organization's survival and development.In this paper,we build the integration framework,in which common interests,isomorphism,membership participation are the antecedent variables,narrative,defense,impression management and vision show are the maintain tactics and access to resources,risk aversion and organization performance are the outcome variables.Meanwhile,taking the crisis management of Red Cross Society of China for example,we discuss the tactics of organizational legitimacy.

legitimacy;organizational legitimacy;Red Cross Society of China

F270

A

10.3963/j.issn.1671-6477.2012.03.022

2012-01-09

李燕萍(1965-),女,湖南省常宁市人,武汉大学经济与管理学院教授,博士生导师,主要从事组织行为与人力资源管理研究;吴绍棠(1984-),男,湖南省浏阳市人,武汉大学经济与管理学院博士生,主要从事组织行为与产学研合作研究;杨 婷(1989-),女,安徽省安庆人,武汉大学经济与管理学院硕士生,主要从事组织行为与人力资源管理研究。

国家社科基金青年项目(10CGL009);教育部人文社科重大攻关项目(10JZDW003)

(责任编辑 易 民)