试论整体统筹的教学策略

许亚平

(姜堰市第二中学附设初级中学 江苏 泰州 225500)

众所周知,每节课都是独立完整的,但课与课之间是相互联系的.所以,无论是准备一节课,还是考察别人的一节课,都应当“立足局部,着眼整体”.所谓“在单元视野中看一课,在整册教材、整个学段视野中看单元”就是整体统筹的观念.有人可能会说:“真有这么复杂?有这个必要吗?”本文将通过若干案例进行说明.

1 短路的教学

“短路”本是物理学的概念,这里用来“调侃”一类教学毛病,谓之“短路的教学”.

何为“短路的教学”?不妨就从短路知识的教学说起.初中教材在“电路组成”或“初识电路”就介绍“短路”概念,目的是让学生知道通常“不能用导线将电池的两极直接连起来”,顺带说明“短路时电流很大,会使电池过热而损坏”.至于为什么,不要讲,也不好讲.但是,很多教师以“教材中已经提到”或“将来是考试热点、难点”为理由,过早地围攻短路问题,有导线连接错误的,也有开关连接不当的等情况,甚至细化到“部分短路”和“全短路”不同类别.如此这般,从一开始就把学生弄得晕头转向.事实上,必须待学习欧姆定律之后,才能知道电源短路时为什么电流过大;结合并联电路知识,才能了解“部分短路”的道理;学习电流热效应、焦耳定律之后,才能知道为什么电流过大会引起过热.很显然,对“短路”的认识有一个较为漫长的过程,需要多方面知识支撑,不能一蹴而就,教学过程不能“短路”.

上例在教学过程和知识支撑上“短”得很大.其实,在小范围、小环节上也常常存在类似问题.比如布置学生作业,题目本身没有问题,而什么时候让学生做却有讲究.这里介绍一道“考教师”的题,看看教师有何反映.

题目:某教师在“密度”课题的第1课时教学后,为同学们布置了几道课后练习题,其中有一题是“一只质量为68 g的瓶子,装满水后总质量为184 g;如果在瓶中先放入一个37.3 g金属片,然后再装满水,则总质量为218 g.求金属片的密度.”

请根据教学背景,对该教师布置的这道练习题做出评价.

题意很明确,没有为难教师的意思.但是,相当多教师的回答却令人不安.有的说,这道题情境不新、属于陈题,不符合新课程理念;有的说,这道题没有联系生活实际或社会、科技热点,不符合新课程理念.好家伙,是不是将这道题用生活、社会或科技情境包装一下就是好题了?的确,一道题可以从很多角度去评价,但在“密度”课题第1课时的教学背景下,应该意识到“此时让学生做这样的题,太难了”.

当下的教学,常常是在初一时就“瞄准中考”,“浅教深练”的现象相当严重,必须加以改正.什么时候做什么题,也必须统筹安排,不要打着培养能力的旗帜随意拓展.“有效的教学”包括“有效的作业设计”,这是一个很重要的环节.很显然,“短路的教学”违背了循序渐进这一最基本的教学原则.

2 短缺的教学

很多时候,问题出在眼前的课上,但根源却在以往的教学之中.有一种现象很普遍:上公开课,特别是上比赛课时,大家都喜欢有实验的课,而且总想多准备一些花样,同时又唯恐时间不够,其实常常是真的不够.例如“测量电阻”,不就是把电路连起来测电压、电流吗,操作并不复杂,怎么会时间不够呢?主要是学生在连接电路时“卡壳”.这个现象背后隐藏着什么?笔者曾与一些教师做过交流,学生此前做过“让一个小电灯亮起来”的操作吗?他们笑着摇头,说是太简单了,做不做没有多大意思;那么“探究电流与电压、电阻的关系”学生做过吗?他们很坦诚地说,这太复杂了,学生忙半天不一定有什么名堂,一般都是做演示……显而易见,此前那么多从简单到复杂的实验,学生几乎没有动过手,没有连接电路的技能基础,这时怎么能顺利连接电路呢?可见,从长远的、累积的角度看,以往的教学短缺,必然要在后续教学中遭遇“回报”.

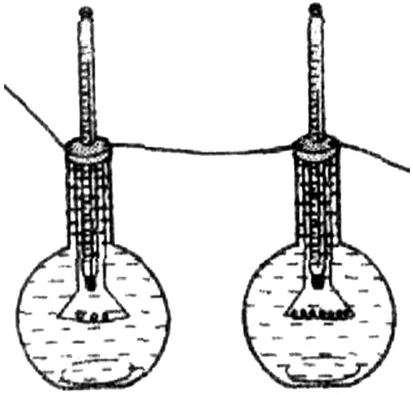

上例的教学短缺效应是显性的,深层次、隐性的教学短缺更值得关注,主要是指思想和方法,乃至情感态度与价值观层面.例如“探究电流产生的热量与哪些因素有关”,由已有知识也许容易提出“可能与电流、电压、电阻及时间有关”的猜想,但要通过实验来探究,却会遇到种种困难.最突出的问题是,热是看不见的,怎么办?图1所示是某些教材提供的方法之一(原理相同的还有多种).实验装置是依据电流热效应设计的,即电流做功使电能转化为物体的内能.当物体的内能增加时,温度就会升高,因此,我们通过温度计示数的变化大小,可以判断电流做功的多少.让学生“照方抓药”去做,似乎也无可厚非,毕竟要比只讲不做强得多.但是,如果适当引导学生琢磨这个装置,可能会从中发现许多值得探讨的问题,体会到物理方法、思想的智慧.比如:为什么温度上升的多少可以反映产生热的多少(转化的思想方法);为什么不用温度计直接测量电阻丝的温度(涉及温度计的使用注意点);为什么用煤油而不是用水(涉及导电性、比热容和热膨胀特性)等.这样,学生就不仅仅知道了“是什么”、“怎么做”,还能领悟“为什么”.于是,教学的价值就会更深刻、更丰满,更有利于科学素养目标的达成.在教学实践中,如何统筹考虑基本知识、技能与基本思想、方法的落实,可研究且必须研究的空间很大.

图1 根据电流热效应设计的实验

3 拥挤的教学

缺乏整体统筹的教学,可能造成“短路的教学”和“短缺的教学”,也可能造成“拥挤的教学”.具体情况很多,这里主要谈教材的处理.

教材有自身的文本特点,内容的呈现不可能完全与课时一一对应,需要根据教学实际做适当的切割、分解.现在倡导“用教材教”,这就是一个最基本的方面.

例如“探究凸透镜成像规律”.这个课题在“光的折射”主题下,通常教材的分节是:

(1)光的折射(包括现象、折射规律等);

(2)透镜(包括类型,焦点、焦距,对光的作用特点等);

(3)探究凸透镜成像规律(通过实验发现成像特点及其对应的条件);

(4)相关应用(包括眼睛、眼镜、照相机等).

“探究凸透镜成像规律”是以一个教学单元呈现的,但如果按1课时来处理就比较纠结,因为其中包含一个耗时较长的关键点——寻找清晰的像.尤其是用蜡烛做实验,除了要细心调节外,更重要的是要有辨别是否清晰的经验,而此前并没有这样的基础.于是,我们观察到两种课堂现象:一是学生为寻找清晰的像而反复折腾,不少学生忙到快下课还未能找到清晰的像,至于获得数据、发现规律就谈不上了;二是教师知道时间紧,不断催促学生“赶路”,结果所获得的并不是清晰像的数据,分析数据时十分尴尬,当然也无法得到真正的成像规律.实践证明,“探究凸透镜成像规律”需要切开.怎么切?不是简单地对半切成两个课时,而是要构成具有相对独立功能又密切联系的两个过程.比如,第1课时以“观察凸透镜成像”为主题,以“寻找清晰的像”为目标,解决实验安装、调节等操作技能问题,并初步了解到成像的几种情况.这样,第2课时的基本操作就比较顺利,且能意识到按成像的几种情况进行测量,并有足够的时间进行数据分析,从而比较从容地获得凸透镜成像的规律.

以“测量电阻”为例说到“时间不够”的现象,其实是由于过往的“教学短缺”造成了当下的“教学拥挤”,从整体统筹的角度说,就是“不要先欠债再还债”(只欠不还更糟糕).“探究凸透镜成像规律”的教学拥挤是由活动本身的复杂性决定的,统筹的办法是切割分解.现在,再以苏科版教材第十四章第4节“欧姆定律的应用”为例,进一步说明统筹的方法策略.

该节教材安排了两项内容:一是“测量电阻”;二是“推导串联电路的总电阻”.用1个课时还是用2个课时?这需要根据教学实际来判断.假定过往的教学存在短缺,那么必然要切割分解.如果过往的教学不存在短缺,但由于是两项内容,会不会造成教学拥挤?仍然需要统筹考虑,具体说明如下.

“测量电阻”是实验操作,不少教师按通常“套路”行事:设计方案、选择器材、画电路图、讲注意点……一步不让.结果是操作匆匆忙忙,“推导串联电路的总电阻”草草收兵,甚至“且听下回分解”.

其实,如果认真研究教材,就会发现教材已为我们的教学做了统筹考虑.此前的一节是“欧姆定律”,该节最后有这样的例题.

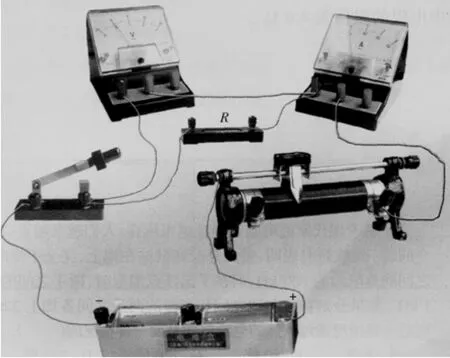

【例1】图2是学生小明在探究电流、电压、电阻间的定量关系时所用的电路,表格中是实验时记录的部分数据,请你帮他算一算,电路中所用电阻R的阻值是多大?

图2 探究电流、电压、电阻间的定量关系的电路

表1 实验记录

如果这道例题在此前的教学中认真落实,那么在进行“测量电阻”的实验时,是不是就无须按通常“套路”行事,很快进入操作程序呢!这样既体现了教学的整体联系,又避免了简单重复的“窝工”现象.

4 结语

教学可以说是一个系统工程,它包括许多环节,教师必须考虑各个环节的整体效应,从整体上把握和处理各个环节,高屋建瓴,统筹决策.

作为教师,整体统筹是备课的功夫,它涉及到方方面面.对教师确实是考验综合素质,反映个人功力,彰显教学智慧,值得我们每位一线教师去用心研究、实践和反思,不断有新的突破,创造新的业绩.