扬州“小巷游”产品开发初探※

任怡澄

(扬州大学旅游烹饪学院,江苏 扬州 225001)

自从有了李白“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”的歌颂,扬州便成为了江苏的旅游焦点。当上海、杭州、苏州等城市跟着时代的步伐快捷向前时,唯独扬州留住了其他江南城市已日渐淡化的含蓄韵味。本文选择古朴的扬州小巷为研究对象,以曲折纵横、交叉神秘的小巷文化折射悠久、韵味十足的扬州古城文化,形成独具特色的扬州“小巷游”旅游产品,为扬州市文化旅游品牌形象的提升奠定基础,丰富扬州旅游景点,为扬州整体旅游资源的整合、新旅游产业链的开发提供思路,有助于突出扬州旅游新亮点,创造新的经济增长点。

1 扬州“小巷游”研究意义

扬州有着灿烂而辉煌的街巷文化,这些文化与城市的历史一样漫长而悠久,深深扎根在这座城市的历史文化土壤里,一代又一代人在这里生活、学习、居住、工作,不断丰富其内涵,并不断累积沉淀。将这种文化以旅游产品的形式包装呈现在八方游客面前,能够使人感受到扬州历史的悠久感和文化的厚重感,蕴涵丰富的人情味。可以说,扬州小巷是珍贵的物质存在,更是无以替代的精神情感存在。随着时代的发展和社会的进步,人们对人居环境会有新的要求,一些古巷和老街免不了被淘汰、被改造,与其消极的等待淘汰,不如有效保护、科学开发、合理利用,打造扬州“小巷游”旅游品牌,可将城市的肌理和文脉、风貌和个性延续下来。[1]

2 扬州小巷旅游资源禀赋

2.1 扬州小巷发展变迁

2.1.1 扬州“旧城”形成

扬州“旧城”是指元代末年的扬州城,位于宋大城的西南角。《扬州画舫录》中记述,当时扬州的旧城“约十里,周围一千七百七十五丈五尺,高倍之”,排列有序、纵横严谨。[2]其老街小巷的特点是平直而方整。如今的南门街、仁丰里、甘泉路等都是当时的主街巷,而与南门街、仁丰里垂直交错的头巷、二巷、三巷……直至十巷等,都是一条条的支巷。

2.1.2 扬州“新城”发展

从明代中期到清代中期,是扬州“新城”的形成发展时期。“新城”街巷的特点是弯曲而深幽。正如扬州人所说:“巷连巷,巷通巷,长巷里面套短巷”。小巷与小巷纵横交错,处处相同,密布如网。这种随意为之、顺势为之的小巷格局,得便利之乐,免拥塞之累,有闲雅之趣,无吵杂之扰。

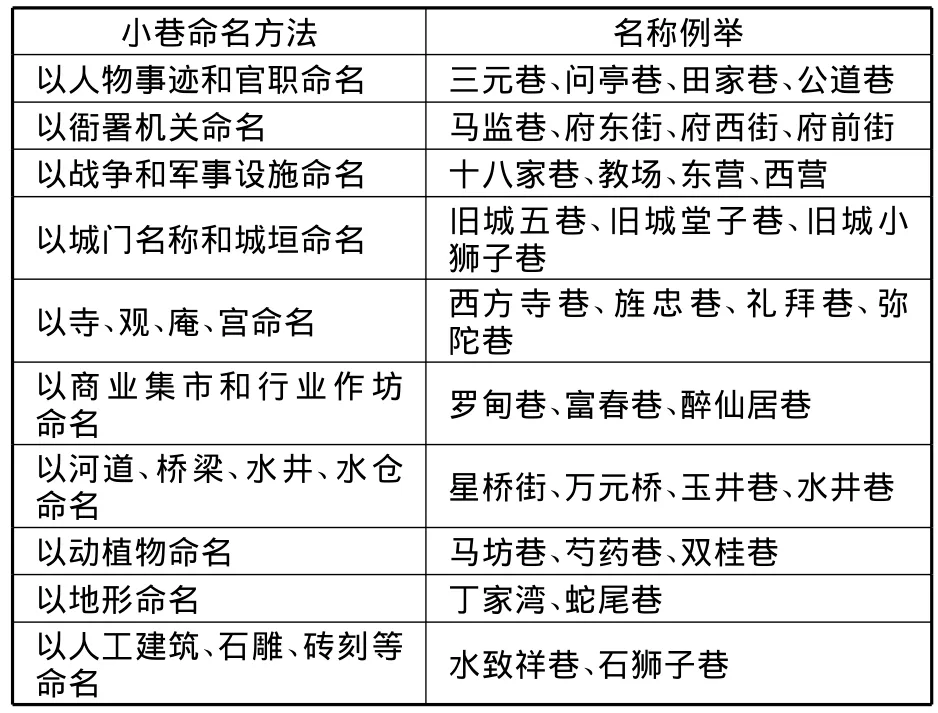

2.2 扬州小巷命名及由来

扬州现存的路、街、巷地名546条,以及某些街巷的旧地名,共600多条,扬州街巷得名由来分为10类(见表1)。

表1 扬州小巷命名分类表[3]

3 扬州“小巷游”产品开发优势

3.1 小巷“以景围景”,形成景点集群

东圈门巷的江泽民旧居、安乐巷的朱自清故居、北柳巷的董仲舒故居;老字号富春茶社坐落于小巷之中;个园、何园、汪氏小苑、卢氏盐商住宅都是深藏于小巷之中。四通八达的小巷将各式景点连串一体,能够形成整体影响力。[4]

3.2 小巷历史悠久,蕴含古城文化

扬州古街巷展现的不仅是房屋店铺和进出的通道,更为重要的是留下了经过多年积淀的丰厚文化遗产,如建筑文化、商业文化、民俗文化、饮食文化等,并由此拓展出了独特的扬州城市文化。

以建筑文化为例,扬州传统民居很有地方特色,既有别于北京的四合院,更不同于上海的石库门,它是扬州人按照自己的生活习惯和思想观念创造出的一种封闭式院落结构。[5]从平面布局来看,小户人家受经济条件的限制,多采用“一”字型或“L”型;条件较好的中等家庭多采用“H”型、“口”字型和“Π”型;富商大贾和官宦人家则采用“日”字型、“田”字型或多进“日”字型。以饮食文化为例,扬州的街头巷尾散落着独具地方特色的市井小卖,可分为两类:一是有固定地点的小卖吃食,像一年四季的五香茶叶蛋、油端子、筒而糕、油炸臭干、熏烧摊等;春、夏、秋季卖的凉粉、刨凉粉;春、秋、冬季卖的炕山芋等。二是挑着食担走街串巷叫卖的吃食,像挑着货担、敲着凸脐小铜锣卖汤圆、卖馄饨、饺面的;晚上不敲不喊只点一盏方形玻璃灯卖回卤干、豆腐脑的等。[6]

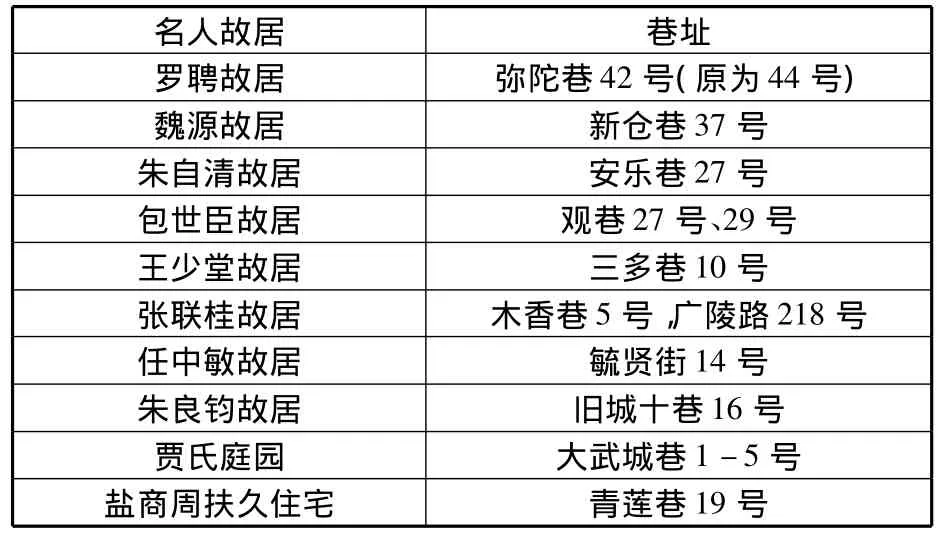

3.3 小巷布局独特,典藏名人故居

扬州布局独特,大巷连着小巷,巷中又见巷,纵横交错、四通八达,丝毫不逊色于上海小巷、北京胡同。扬州古巷与扬州城的历史一样悠久,记载了城市发展的轨迹,一代又一代的人们在街巷中繁衍生息,创造了丰富的物质财富,留下了深厚的文化精神,走进它,可以最深刻、最直观地感受到扬州城市的发展脉搏和深厚内涵。

以弥陀巷为例,这条巷子以巷北端的弥陀寺而得名。扬州文史专家顾一平在《弥陀巷琐记》中写道:“弥陀巷巷址原为天宁寺的弥陀殿。明嘉靖年间,拆建新城后,改建弥陀寺院,因称弥陀巷”。[7]此巷长不过300米,宽一两米,看上去是一条普普通通的小巷子,但在历史上却住过许多名人学者,清代“扬州八怪”之一罗聘的故居“朱草诗林”位于弥陀巷46号小花园巷。“冶春后社”诗人吴召封、吴瘦石祖孙以及“半部书屋”主人赵芝山、当代著名诗人毕朔望也都曾居于此巷。以安乐巷为例,被毛主席赞扬为“一身重病,宁可饿死,不领美国‘救济粮’”的著名教授、作家朱自清的故居坐落于此。故居不大,是扬州传统的小四合院式民间住宅,为晚清时所建,环境幽雅,至今仍保存完好。此外,扬州平话大师王少堂也出生居住于安乐巷,民间有言“听戏要听梅兰芳,听书要听王少堂”。

通过BIM模型和运维桥梁检测数据接口文件的制定,实现了对桥梁的安全数据监测和无线检测,一旦出现监测数据异常情况,模型会直接发出报警提示,并通过短信等形式通知相关人员,为将来BIM在全生命周期的应用实行了有价值的尝试。

表2 扬州名人故居一览表[1]

4 扬州“小巷游”开发措施

4.1 挖掘扬州文化内涵,丰富旅游产品形式

扬州旅游业的发展不仅需要历史古迹、名人故居的实体资源支撑,更重要的是无形文化的传播与传承,使游客获得全新的旅游体验,在无形文化的熏陶下留给游客永恒的记忆,这也是“文化扬州”的核心发展价值。具体措施有以下3点:

4.1.1 标志多样化,揭示文化内涵

扬州几乎每条巷子的形成都有历史故事或命名由来,如金鱼巷、状元巷、吃吃看巷、黑婆婆巷等。众多历代名人与这些巷子有着关联,如“扬州八怪”之一的金农晚年死于三祝庵、清代在扬州经营盐业的高丽盐商安岐在扬州置巨宅于安家巷等。[8]因此,在巷首或相关住宅设立明显的提示性标志,将名人名宅以及巷名的典故纳入其间,所费资金不多,却能丰富“小巷游”的价值,让游客更好地了解扬州。

4.1.2 习俗多重化,融入更多“卖点”

扬州“小巷游”应突出趣味性,让游客走进老街古巷能领略到典型的扬州地方习俗风情,不只是走路看房子。如声情并茂的扬州评话、高雅脱俗的扬州情曲、招人喜爱的扬州木偶、优美动听的扬州民歌和独具魅力的扬剧,都可以作为“卖点”安排在古巷古宅内。

4.1.3 景点多元化,彰显小巷风情

4.2 系统构建扬州“小巷游”旅游产品体系

从旅游线路的设计、旅游的可进入性、旅游设施的完善及优质旅游服务的提供等方面进行产品包装,形成独具特色的扬州“小巷游”旅游品牌,将其开发成具有文化吸引力的个性化产品。系统构建“小巷游”产品体系,首先应从导游词的统一编排开始。据调查,旅游局有关方面尚未出台内容详尽、准确、生动的导游词,使得“小巷游”的导游尚停留在“各说各话”的阶段。

导游词的编排应生动体现扬州小巷的文化特征和文化内涵,做到“事无俱细”。独具地方特色的店肆饮食,如经营老字号的烧饼店、饺面店、素菜馆、炒货店,以及走街串巷的黄包车都是“小巷游”产品开发链中的点睛之笔,应在导游词中有所提及和解说。[9]

4.3 扬州“小巷游”品牌的营销与推广

巷名、巷形、巷景无一不流露着文化气息;古井、门楼、青砖记录着诸多历史典故,这些都将通过口碑营销、当地居民向导、产品宣传、顾客体验等方式推广开来,并针对不同消费群进行分类营销,从而扩大产品影响力,为扬州旅游业提供新的经济增长点。除此之外,有形产品的销售与推广极为重要。目前,古街古巷沿途的店面大多维持着“本来面目”,商业气息尚未弥漫开来。要将扬州“小巷游”推入良性发展的轨道,沿街的传统商业开发就十分必要。有形产品的销售渠道与推广措施可以有以下两点:

4.3.1 适当保留传统经营模式

过去一些前店后坊的商铺模式可以适当保留,既有利于丰富旅游项目、挽救民间传统工艺,也有利于解决就业问题。如唐代扬州的胡饼独具地方特色,小巷中可开设烧饼专卖店,主推几种特色品种,如黄桥烧饼、草炉饼、贴饼等。

4.3.2 增添新颖产品形式

工艺美术在扬州历史和现代生活中,占有相当重要的地位,除了漆器、玉器等特种工艺品外,扬州的民间工艺品也十分丰富,著名的有剪纸、刺绣、灯彩、绒花等。据历史资料记载,清代扬州有绒花店铺、作坊60多家,其中以“万花春”花店最为出名。开设特色工艺品店铺有利于“小巷游”的发展与推广,更有利于扬州地方文化的传播与发扬。另外,应在古巷中完美表现与阐述扬州休闲文化的一大方式即“三把刀”文化。所谓“三把刀”是指饮食、理发、沐浴三个行业所使用的刀具,即菜刀、理发刀、修脚刀。扬州三把刀是有史以来,特别是明清以来以富裕盐商为主体的市民阶层享乐生活的结晶,也是中国饮食文化和民间养身保健的宝贵财富。因此,可以开设“三把刀”文化展览馆,并提供特色对客服务,以此打造“小巷游”旅游品牌的一大互动亮点。

[1]胡明主.扬州文化概观[M].南京:南京出版社,1993.

[2]赵苇航,等.扬州旅游文化[M].合肥:黄山书社,2003.

[3]黄继林.扬州名巷[M].扬州:广陵书社,2005.

[4]曹永森.扬州特色文化[M].苏州:苏州大学出版社,2006.

[5]陈肖静.扬州文化与旅游研究[M].合肥:合肥工业大学出版社,2007.

[6]李艳,牛志文.旅游景区品牌形象塑造研究[J].北京第二外国语学院学报,2001(5):58-66.

[7]钱传仓.扬州民俗[M].北京:方志出版社,2003.

[8]高丙中.民俗文化与民俗生活[M].北京:中国社会科学出版社,1994.

[9]朱正海.扬州大观[M].合肥:黄山书社,2000.