四川龙泉山断裂带及其活动性与潜在地震危险性讨论①

黄 伟,江娃利

(中国地震局地壳应力研究所,北京 100085)

0 引言

龙泉山构造带是四川盆地内喜山构造期形成的一条NNE方向展布的褶皱构造带。该构造带构成四川成都平原东界,属于川西强烈断陷区和川中稳定隆起区之间的一条区域性断裂。

20世纪80年代以后,伴随着川西矿产资源的调查及四川活动构造研究的推进,有关龙泉山构造带的讨论逐渐增多。唐荣昌等[1-2]、陈社发等[3]、邓起东等[4]、黄祖智等[5]讨论了该断裂带的展布及活动性;黄祖智等[5]、钱洪等[6]、徐水森等[7]讨论了龙泉山断裂带地震活动性及未来可能的地震震级;罗志立等[8-9]、刘树根等[10-11]、张岳桥等[12]、刘殊[13]等在讨论龙门山构造带的形成演化时涉及到对龙泉山构造带形成的认识。2008年5月12日位于成都盆地西界的龙门山断裂带发生了汶川MS8.0地震。鉴于成都平原人口密集,四川省省会城市成都距离龙泉山断裂带的最近距离不足20km,由此也引发了对成都盆地东界龙泉山断裂带未来地震危险性的关注[14-15]。本文综合前人认识以及本文作者对该断裂带北部部分点位的调查资料,对该断裂带晚第四纪活动性、未来的强震潜势及构造成因机制进行讨论。

1 龙泉山断裂带展布

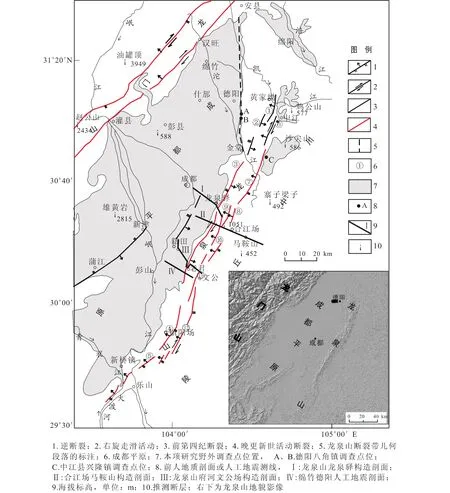

龙泉山断裂总体走向NE20°~30°,断裂带北端位于德阳以北,向南经过中江县西侧、金堂镇、龙泉驿镇、久隆场镇、仁寿镇西侧,直达乐山新桥镇附近,全长大于230km(图1)。

图1 四川盆地龙泉山断裂展布Fig.1 Distribution of Longquanshan fault in Sichuan basin.

龙泉山的地貌特征是以条带状低山山脉展布于成都平原东界,其西侧是成都平原区,东侧是川中丘陵区。龙泉山脉的主峰海拔1 051m,成都平原海拔约为519~588m,川中丘陵的海拔为452~586 m,龙泉山脉高出成都平原约为400~500m。而龙门山脉与山前盆地的高差近5 000m[16-17]。在源自龙门山又流过成都平原的水系中,有3条河流穿越龙泉山,北部河流为凯江,在中江县北面穿过龙泉山;中部河流为沱江,从金堂穿过龙泉山;南部河流为岷江、青衣江与大渡河会合后,从乐山附近穿过龙泉山脉。

在区域地质方面,龙泉山断裂带是划分川西强烈断褶及下陷区与川中相对稳定及隆起区的边界断裂。龙泉山西侧的成都平原第四系最大沉积厚度为400~500m[18];其下为不均匀分布上千米厚的新近系磨拉石建造,再向下为数千米厚的侏罗系—白垩系陆相碎屑沉积。龙泉山脉东侧的中生代沉积相与其西侧没有大的差别,但白垩系的沉积厚度明显较成都盆地薄,并缺少成都平原数百米厚的第三系和第四系沉积。龙泉山脉由侏罗系和白垩系组成,地质构造表现为背斜。山脉两侧断裂分别称之为龙泉山东缘断裂与西缘断裂。图2(图1中剖面Ⅱ)及图3(图1中剖面Ⅰ)展示了龙泉山褶皱的地表形态及断错地层。

图2 龙泉山合江场—马鞍山地质剖面(据简阳幅1:10万地质图)Fig.2 The geological section of Hejiangchang-Maanshan in district of Longquanshan.

图3 龙泉山龙泉驿构造剖面(文献[4])Fig.3 The structural section of Longquanyi in district of Longquanshan(from Reference[4]).

1.1 龙泉山西缘断裂带

唐荣昌等[1-2]、黄祖智等[5]指出,作为成都平原东边界的龙泉山西坡断裂,北起中江县黄家坳,向南经金堂东、龙泉驿、镇阳场,至范湾以南一带消失,全长230km。该断裂带主要由5条断裂组成(图1)。其后,王伟涛等[15]也沿用了唐荣昌等[6]和黄祖智等[5]有关龙泉山西缘断裂的资料。龙泉山西缘断裂带的各段自北而南分别称之为金堂北断裂、草山断裂、金鸡寺断裂、龙泉驿断裂、镇阳场断裂和新桥镇断裂(图1①~⑤)。这些断裂总体走向NE20°~30°,局部弯曲,切断侏罗系和白垩系,除南、北部分地段倾向NW外,其余地段均倾向SE,倾角多在60°左右,多数地段属于逆断裂。其中,金堂北断裂走向呈近NS方向;草山断裂和金鸡寺断裂走向NNE,分别倾向NW和SE。金堂以南至秧鸡口为断裂的中段,由龙泉驿断裂、镇阳场断裂组成,该段断裂面倾向SE;其中龙泉驿断裂长约120km,是龙泉山断裂带规模最大的断裂。该断裂带南段始于仁寿西,南经镇阳场直达乐山新桥镇附近,称之为新桥镇断裂,走向NE30°,其主要断面倾向NW。

鉴于卫片对龙泉山地貌的显示及野外调查结果,本文推定的龙泉山西缘断裂带的北端较前人向北延伸,将唐荣昌等[2]标出的德阳东侧展布的安县—金堂隐伏断裂划为龙泉山西缘北段,与董顺利等[14]对龙泉山北段的画法一致。由此,龙泉山西缘断裂的长度约为260km。

1.2 龙泉山东缘断裂

唐荣昌等[1-2]、黄祖智等[5]指出,龙泉山东缘断裂出露于龙泉山复式背斜的东翼,主要由合兴场断裂、红花塘断裂、久隆场断裂、马鞍山断裂、文公场断裂、仁寿断裂组成(图1⑥~○12)。断裂北起中江杰兴场,向南经金堂淮口、久隆、文公场、仁寿至童家场,全长160km。平面上由数条断层呈羽列状展布,共同组成多字型雁列。这些断裂长短规模不一,短者长度仅5km,长者达50km。断裂总体走向呈NE10°~30°方向延伸,主要断面倾向NW,倾角28°~82°,平面上呈舒缓波状弯曲。与西缘断裂倾向相反,龙泉山东缘断裂位于龙泉山背斜东翼,断面向西倾斜。该断裂在地表切割侏罗系和白垩系,断裂破碎带宽数米。在东缘断裂的仁寿、石莲花、余家湾、仙家坡等处分别在断裂NW盘和SE盘发育有压性次级断裂,与主干断裂构成"人"字型构造,指示断裂东盘相对西盘向南扭动,表明断裂在逆冲的同时兼具一定的右旋走滑分量。

鉴于前述原归为龙泉山西坡断裂带的断裂有可能归为龙泉山东坡断裂,龙泉山东坡断裂的长度约为220km。

2 龙泉山断裂带深部地质构造特征及成因讨论

龙泉山作为成都盆地东边界,山脉主体由背斜构造组成。背斜构造的两翼发育断裂。龙泉山背斜属于北东方向断面之上的表皮褶皱,深部受地层滑脱控制,形成脱顶构造。该断裂从地表到深部断距逐渐变小,倾角逐渐变缓,最后消失于三叠纪地层中[5]。目前对龙泉山脉两翼的东缘和西缘断裂带,哪一条是主要断裂有不同的看法,由此也涉及到龙泉山构造带的成因。

一种观点认为龙泉山西缘断裂为龙泉山构造的主断裂。邓起东等[4]根据成都东南文公场一带龙泉山构造带的观测剖面推断龙泉山西缘断裂向下收敛于同一主逆断裂上。王伟涛等[15]认为龙泉山断裂在地表表现为沿地壳浅层蒸发岩层等软弱岩层滑动而形成的断裂扩展背斜,其展示的绵竹—德阳地震剖面可识别出龙泉山断裂倾向SE,断裂发育于三叠系、侏罗系和白垩系之中,控制了其上发育的断层扩展褶皱(图1中剖面Ⅳ、图4)。唐荣昌等[1-2]和黄祖智等[5]也认为龙泉山西缘断裂的平面展布规模较龙泉山东缘断裂规模更大。对于这种构造形态,罗志立等[19]认为龙泉山背斜受到由东向西推挤,与龙门山冲断带前缘的邛崃等背斜带形成对冲的格局,是扬子地块的深部物质由东向西向龙门山和川西高原的深部发生多级俯冲潜滑而引起的浅部构造。

另一种观点是,尽管龙泉山地区的变形强度和影响范围与龙门山相比要小得多,但龙泉山与龙门山被视为属于同一个构造系统,龙泉山构造为龙门山推覆构造川西前陆盆地的南东界。在这种认识中,龙泉山东缘断裂为该构造的主断裂,而龙泉山西缘断裂为东缘主断裂的反冲断裂。前陆盆地中的三叠系须家河组、侏罗系和白垩系具有从龙门山前山带向川中稳定区逐渐过渡和超覆的特点,至龙泉山一带地层厚度急剧减薄以至尖灭,沉积物颗粒也逐渐减小。陈社发等[3]、刘殊[13]认为川西前陆盆地的沉降和龙门山推覆构造崛起是一个统一构造过程的两种不同的表现形式。龙泉山构造作为龙门山前陆盆地系统的前隆,受控于龙门山地区的逆冲推覆作用。张岳桥等[12]认为龙泉山构造带构成龙门山山前盖层拆离构造的东缘。

图4 龙泉山绵竹-德阳地震剖面(文献[15])Fig.4 The seismic section of Mianzhu-Deyang in district of Longquanshan(from Reference[15]).

3 龙泉山断裂带晚第四纪活动

邓起东等[4]通过分析龙泉山西坡断裂过龙泉驿的剖面,根据断裂下盘堆积有晚更新世砂砾石层,以及全新世的河流相堆积在同一地区发育(图5,图1中剖面Ⅲ),推测龙泉山西缘断裂在晚更新世晚期和全新世有一定程度的活动。

培训结束后,参训人员纷纷表示,此次培训针对性强、干货满满,通过聆听专家的精彩讲授提高了自身的业务水平和综合素质,今后将更加努力地钻研通讯员工作,以宣传服务好公司的各项工作,为“中国农资”品牌影响力的进一步提升做好基础保障。

黄祖智等[5]采集了断层泥样品进行了热释光测年和断层泥特征(SEM)分析,其中热释光测年结果表明该断裂带的最新活动年代为距今(297.8±17.4)ka~(95.6±7.6)ka,为中更新世—晚更新世活动断裂。晚更新世活动的地点位于龙泉山西缘断裂带的中南段。

唐荣昌等[2]根据在文公场、周坡采集的2个断层泥样品(SEM)分析,测定的断裂活动时间是早更新世;沿断裂带于久隆、傅锡口、淮口鸡屎树采集的热释光样品测定的断裂活动年代最老为距今(297.8±17.4)ka,最新活动距今(182.8±11.2)ka,断裂在中更新世仍有活动。

图5 龙泉山府河—文公场构造剖面(文献[4])Fig.5 The structural section of Fuhe-Wengongchang in district of Longquanshan(from Reference[4]).

董顺利等[14]根据该断裂带秧鸡口、镇阳、白马梗的断层泥样品(SEM)特征,认为断裂活动时代在早更新世,中、晚更新世也有活动。在金堂以北黄家坳、洛带采集的热释光样品测得断裂最新活动时间为距今(182.7±10.8)ka和(180.5±1.05)ka,为中更新世断裂。在金堂以南依据断层泥热释光测年结果,断裂最新活动时间距今(95.6±7.6~180.5±10.5)ka,即主要活动期在中更新世至晚更新世早期。在双流县籍田镇(30.706 777 8°N,104.522 833 3°E),发育侏罗系蓬莱镇组红色泥岩与灰色砂岩互层,地层产状NE35°/SE∠76°,断裂面产状为NE62°/NW∠60°,据观察,断裂无新活动的迹象[14]。

王伟涛等[15]根据对龙泉山断裂带北段、中段和南段河流阶地的调查,获得位于断裂带北段高出河道6~8m的沱江T3阶地出现1.65mSE侧抬升垂直位移,位于断裂带中段一条小河高出河道1.9~3.1m的T2阶地出现1.2mSE侧抬升垂直落差,位于断裂带南段岷江高出河道1~2m的T1阶地出现0.4mNW侧抬升垂直落差。根据前人资料,以距今3 000a作为岷江T1阶地的年龄,以距今22.780ka作为研究区T2的年龄。王伟涛等的资料表明龙泉山南段为全新世活动。

本文作者在汶川地震之后对龙泉山北段西缘断裂和东缘断裂进行了少量点位野外踏勘。其中,在龙泉山西侧德阳八角井镇东会友山庄东侧一带(31°3.913′N,104°25.269′E),见到砂岩与泥岩砂岩混杂的断层破碎带,断层产状SN/E∠67°。该点的野外露头宽60m,在泥岩与砂岩混杂带中可见到2~3条裂隙,裂隙产状 NW10°/NE∠60°,断层破碎带宽12m(图1A)。在该点北面的一个点位(31°2.988′N,104°25.151′E),断裂在山坡通过,断裂上升盘出露厚约5m 的红色砂岩,产状 NW15°/NE∠14°~17°(图1B)。

本文作者在龙泉山东侧的调查点位位于中江县兴隆镇南陈家湾西(30°50.287′N,104°34.875′E)(图1C))。该点断裂在台地前缘展布,台地高12 m,该台地前缘是卫片判读的陡坎处。陡坎走向N E 20°,断面产状 NE20°/NW∠35°,断裂宽约0.4 m,靠近断面上盘的砂岩完全成碎块,断层下盘崩积了一套紫色泥岩与青灰色泥岩碎块混杂堆积层,在该层取TL样品测年结果显示距今(83.39±7.09)ka,断裂面上覆盖一层坡积物,TL测龄结果为(29.56±2.51)ka,表明该断裂曾断错晚更新世地层(图6)。本文作者认为这些剖面尚不能代表该断裂的最新活动。位于龙泉山断裂带东界该台地前缘开挖探槽有可能获取该断裂的最新活动时代。

图6 龙泉山东侧中江县兴隆镇赵家乡陈家湾山前台地断层剖面图Fig.6 The piedmont terrain section of the fault in Chenjiawan,Xinglong town,Zhongjiang county on the east side of Longquanshan.

综上所述,目前对龙泉山断裂带的最新活动时代的认识尚不完全统一。从河流阶地[15]及断错地貌的角度[4]认为该断裂带在晚更新世晚期及全新世时期有活动,而早期断层泥测年的时代为中更新世[2,5]。总体而言,目前对龙泉山断裂带晚更新世晚期和全新世活动的证据仍不充分。鉴于该断裂带最新活动时代的重要性,有必要对此开展系统的调查和探槽开挖。

4 龙泉山断裂带未来地震潜势

根据历史文字记载,自1531年至1957年龙泉山地区曾发生17次有感地震。在1958-2005年,龙泉山地区共发生ML≥2.0地震66次。其中最大震级是1967年1月24日仁寿大林场5.5级地震,震中就位于龙泉山西坡断裂东南侧大林场附近,震源深度4km[5,7]。

前人曾讨论过龙泉山构造带未来的地震危险性。黄祖智等[5]根据组成龙泉山断裂带单个几何断裂的长度,套用震级和断裂长度的关系,得到龙泉山断裂带最大震级为5.1~6.2级,并认为与该断裂1967年发生的5.5级地震吻合。唐荣昌等[2]认为综合该断裂历史上发生的最大震级及断层最新活动时代和断层规模,判定该断裂的潜在地震能力为5.5级。王伟涛等[15]则认为,龙泉山断裂主体在接近地表处形成断裂传播褶皱,断裂的滑动量大部分通过褶皱变形来吸收,因此不具备孕育大地震的可能性。

对于前人的认识,本文作者认为,尽管这种计算方法在地震安全性评价报告中经常可以见到,但在对研究对象的晚第四纪活动状况总体缺少断错地貌和探槽调查的情形下,以这种计算方法计算未来最大的潜在震级可能有所不妥。其原因是这种计算以假定这些单条断裂是地震的独立破裂段落而缺少实际资料的支持[20]。地表断裂的雁行展布是活动断裂非常常见的地表展布方式。如果其中的一些雁行断裂由一次地震形成,则这种以单条断裂5~7km的长度计算的震级有可能较实际发生的最大潜在震级明显偏小。对于王伟涛等[15]提及的认识,本文作者认为这种断裂传播褶皱是否能孕育大地震,尚属于讨论的问题。国内外均有过盲断裂、盲褶皱发生强震的震例,在此不再讨论。

本文作者认为前人对龙泉山构造未来的地震潜势的分析过多依赖于历史地震。2008年发生的汶川MS8.0地震就是一次惨重的历史教训。作为一条断裂带是否具有强震潜势的判断应建立在该断裂带晚第四纪活动性的调查基础之上。作为龙泉山断裂带而言,该断裂带位于川西前陆前隆的构造部位、以及断裂长度大于200km的断裂带规模,在强震潜势研究中,该断裂带应该被关注。该文前面提及的有关该断裂带有可能存在全新世活动的线索,也是需要对该断裂带进一步开展断层活动性调查的依据。

5 相关问题讨论

综合上述,对以下几个问题的讨论归纳如下。

(1)有关龙泉山断裂带的展布,自20世纪90年代早、中期唐荣昌等[1-2]、黄祖智等[5]详细展示该断裂带的展布,并被其后学者引用。从目前已发表资料来看,这些学者对该断裂带的中段和南段展布的位置大体相同,但有关断裂带北段的展布仍有差别。董顺利等[14]将龙泉山断裂带的北端延至安县。本项调查表明认为德阳东侧龙泉山脉西侧平直的山前线有可能属于龙泉山西缘断裂展布。为此,有关龙泉山西缘断裂带北段的位置尚待进一步厘定。

(2)在龙泉山东西两侧展布的断裂带中,哪一条断裂带是主断裂带涉及到断裂带的深部结构和运动学的方式。黄祖智等[5]、王伟涛等[15]认为龙泉山西缘断裂带展布规模更大、活动性更强,是主断裂。在王伟涛等展示的跨龙泉山西坡断裂带的人工地震反射剖面中,位于龙泉山中段视高铺南侧测线的断面向SE倾斜,而位于龙泉山南段眉山北侧测线的断面则向NW倾斜。如果主要向SE倾斜的龙泉山西坡断裂带是主断裂,则将龙泉山断裂带归属于龙门山褶皱逆冲带的前缘是否存在困难。

(3)有关龙泉山断裂带的最新活动时代,邓起东等[4]最早提及该断裂带有可能为全新世活动断裂;唐荣昌等[1]、黄祖智等[5]获得的断裂最新活动的测年资料为晚更新世初期;本文作者零星的调查点位获得该断裂带断错晚更新世地层的认识;王伟涛等[15]根据对龙泉山断裂带北段、中段和南段河流阶地的调查,获得北段的T3阶地、中段的T2阶地、南段的T1阶地分别出现1.65m、1.2m和0.4m的垂直落差,王伟涛等将其中T1和T2阶地的年代归为距今3 000a和22.78ka。本文作者认为,汶川地震之后对龙泉山断裂带最新调查获得的这种高出河道1~3m低阶地的变形有可能显现了龙泉山断裂带全新世活动的证据,值得重视。

(4)有关龙泉山断裂带最大的潜在地震震级是多少,黄祖智等[5]和王伟涛等[15]进行过讨论。从活动断裂全新世活动的地表显示而言,如果龙泉山断裂带确实存在全新世活动的地表显示,依据目前中国大陆地震地表破裂和震级的关系而言[21],则该断裂曾发生的强震震级应大于6.5级,该断裂带未来的强震潜在震级也应该大于6.5级。因此,要正确评估龙泉山断裂带未来的最大潜在震级需要全面开展有关该断裂带全新世活动的调查。此外,对一条断裂带未来最大潜在地震的评估必须摆脱依赖历史文字记载地震强度的惯性思维,2008年四川汶川8.0级地震是继1976年河北唐山7.8级地震之后在这方面的又一次惨痛教训。

(5)从地层沉积角度来看,在中生代时期,川西盆地属于龙门山逆冲与褶皱构造的前陆盆地,多数学者对此没有异议。但在第四纪时期,对成都平原东界龙泉山构造带的深部构造及其形成原因,有不同的认识。从龙门山构造带与龙泉山构造带之间展布的新津-熊坡构造带来看,龙泉山构造带有可能与龙门山构造带有成因上的联系,但龙泉山构造带较新津-熊坡构造带的展布规模大得多,这种构造的推进是如何传递过来的,需要解释。特别是在第四纪晚期,在龙门山构造带右旋走滑活动加强情形下,龙泉山构造作为龙门山构造的断层扩展褶皱还能形成吗?此外,有学者认为龙泉山背斜有可能是受深部滑脱控制的脱顶构造。但这种深部滑脱是来自西部的推力、还是东部地体向西的运动。以及四川盆地的下部由东向西俯冲的模式是否成立,有待进一步讨论。

[1]唐荣昌,韩渭宾.四川活动断裂与地震[M].北京:地震出版社,1993.

[2]唐荣昌,黄祖智,钱洪,等.成都断陷区活动断裂基本特征及其潜在地震能力的判定[J].中国地震,1996,12(3):285-293.

[3]陈社发,邓起东,赵小麟,等.龙门山中段推覆构造带及相关构造的演化历史和变形机制(二)[J].地震地质,1994,16(4):413-421.

[4]邓起东,陈社发,赵小麟.龙门山及其邻区的构造和地震活动及动力学[J].地震地质,1994,16(4):389-402.

[5]黄祖智,唐荣昌.龙泉山活动断裂带及其潜在地震能力的探讨[J].四川地震,1995,(1):18-23.

[6]钱洪,唐荣昌.成都平原最大可能地震能力估计[J].四川地震,1997,(4):1-7.

[7]徐水森,任寰,宋杰.龙泉山断裂带地震活动性浅析[J].四川地震,2006,(2):21-27.

[8]罗志立.试述中国型(C-型)冲断带及其油气勘探问题[J].石油与天然气地质,1984,(4):315-324.

[9]罗志立.评述“前陆盆地”名词在中国中西部含油气盆地中的引用——反思中国石油构造学的发展[J].地质论评,2002,48(4):398-407.

[10]刘树根,罗志立.一种新的俯冲类型——龙门山型俯冲成因机制研究[J].石油实验地质,1991,13(4):314-324.

[11]刘树根,徐国盛,李巨初,等.龙门山造山带-川西前陆盆地系统的成山成盆成藏动力学[J].成都理工大学学报(自然科学版),1993,30(6):559-566.

[12]张岳桥,杨农,陈文,等.中国东西部地貌边界带晚新生代构造变形历史与青藏高原东缘隆升过程初步研究[J].地学前缘,2003,10(4):599-612.

[13]刘殊.前陆褶皱冲断带构造特征研究——以米仓山、龙门山前陆盆地及其褶皱带为例[D].中国地震局地质研究所,2006:1-110.

[14]董顺利,李勇,乔宝成,等.汶川特大地震后成都盆地内隐伏断层活动性分析[J].沉积与特提斯地质,2008,28(3):1-7.

[15]王伟涛,贾东,李传友,等.四川龙泉山断裂带变形特征及其活动性初步研究[J].地震地质,2008,30(4):968-979.

[16]乔宝成,李勇,董顺利,等.汶川MS8.0地震中央断裂北段地表破裂特征[J].西北地震学报,2009,31(4):333-339.

[17]马博琳,李勇,董顺利,等.汶川地震震中映秀地区地表破裂特征[J].西北地震学报,2009,31(4):339-343.

[18]刘保金,张先康,酆少英,等.龙门山山前彭州隐伏断裂高分辨率地震反射剖面[J].地球物理学报,2009,52(2):538-546.

[19]罗志立,雍自权,刘树根,等.四川汶川大地震与C型俯冲的关系和防震减灾的建议[J].成都理工大学学报:自然科学版,2008,35(4):337-347.

[20]丁国瑜,田勤俭,孔凡臣,等.活断层分段——原则、方法及应用[M].北京:地震出版社,1993.

[21]邓起东,于贵华,叶文华.地震地表破裂参数与震级关系的研究[A]∥活动断裂研究理论与应用[G].北京:地震出版社,1992.