民办高校开展学生自信教育实践构想

——以浙江树人大学为例

林依爽

(浙江树人大学,浙江杭州310015)

在高等教育大力倡导素质教育与人才培养模式改革的今天,自信作为人类心理生活中最基本的内在品质之一,对当代青年大学生的素质教育具有重要的意义,在个体人格结构中起到了重要的驱动作用,是高校学生成长与发展最重要的决定性因素之一。

笔者所要关注的是高校学生群体中的一个特殊群落——民办高校学生群体。民办高校的学生同公办高校的学生一样,存在着整体自信水平下降的现状;而且由于社会地位、学生生源等各方面存在的差异,也使得民办高校的学生更迫切地需要培养自信,提升自信水平。

浙江树人大学作为国内较早创办的民办本科院校,在学生自信教育方面已进行了一些实践与探索,也积累了一定的经验。基于此,笔者将立足民办高校学生身心发展的差异性特征与自信教育的若干实践途径,提出民办高校开展学生自信教育的构想。

一、民办高校开展学生自信教育的背景

随着我国市场经济的不断推进和高等教育改革发展的深化,民办高校已逐渐成为承担高等教育大众化任务的重要载体。然而,民办高校的学生群体因受多种因素的影响,相对公办高校的学生而言,其自信发展相对滞后,情况比较复杂,在一定程度上制约了民办高校人才培养目标的实现。

1.开展自信教育是民办高校学生身心发展的内在需求。从学生个体所处的身心发展阶段来看,大学阶段是塑造健全人格的关键时期。这一时期是他们探索自我和确立自我的重要时期,是他们即将就业、步入社会的关键阶段与最后储备期,自信心能否获得、形成、稳固,直接影响到大学生的生活态度,乃至今后整个人生。

从身心发展的特征来看,民办高校学生还表现出较明显的身心矛盾冲突,尤其是易于凸显叛逆性格。逆反性是一种与他人的要求和期望相反的心理和言行反应。逆反性产生的原因,一是自尊心受到伤害,二是外部不恰当的刺激,如唠叨琐碎、简单粗暴、不尊重人格等。民办高校学生受特殊个性发展阶段所限,生活阅历浅,自尊心强,性格倔强,较容易产生逆反心理,不利于自信心的获得与提升。为此,在该阶段对民办高校学生实施自信教育,有利于缓解身心矛盾冲突的程度,从而有助于自信心水平的发展。

2.民办高校学生群体的差异性特征是实施自信教育的前提与基础。民办高校学生群体的差异性特征,为自信教育提供了巨大的空间。据笔者调查发现:民办高校学生与公办高校学生相比,在学业自信、社交自信(主要为社会评价)等方面表现出较显著的差异性特征,并体现在自信发展水平与构成上。

其一,学业能力存在差异。学业能力是一个综合性的概念,包括学习动机、态度等多方面。民办高校学生的学业能力是在中等教育阶段学业能力的基础上发展而来的,因而受中等教育阶段学业能力影响颇大。为此,有学者通过对民办高校大一新生升学行为的相关调查,发现“在公办重点大学和公办一般大学中,重点高中毕业生的比例分别达到84%和74%,而在民办高等教育机构中,重点高中毕业生的比例仅为30%,普通高中和中等职业技术学校毕业生则是这类高等教育机构学生的主体。以上分析结果一方面显示了中等教育阶段的教育分流制度依然发挥着有效的人才筛选职能,另一方面则表明民办高等院校的升学者在学业能力方面明显逊色于公办高等院校”[1]。

其二,社会评价存在差异。在学生自信心的发展过程中,常常受到外在环境的影响,而社会评价就是最集中的一种影响,由于我国长期处于公办高校“一统天下”的局面,民办高校发展不足30年的历史,加上民办高校在自我发展过程中也出现过一些问题,其办学条件,包括办学经费、教学资源(生均教学设备、图书馆藏书量等)、师资力量(专职教师书、师资队伍结构、师生比等)依然落后于公办高校,其人才培养目标与学校定位也处于探索中,面临着多种选择,致使民办高校的社会认可度、办学水平、政策环境等各方面与公办高校相比还存在着明显的差距,这就容易造成民办高校学生入学后感觉“低人一等”、“脸上无光”。

以上两种差异常被学生个体视为自己的不足或缺点,一般来说,个体对于自己的缺点往往显示出不自信的状态,但也有一些人能一分为二地加以看待。所以,“对自己的缺点,至少可以有两种方式来看待这个问题:一个方式是敝帚自珍,珍视自己如一块有瑕疵的白玉;另一种方式是,你可以把得分低的区域看作有巨大发展空间的部分,并应对这一挑战”[2]。奥地利心理学家阿德勒(Alfred Adler)也认为:“由身体缺陷或其他原因所引起的自卑,有可能摧毁一个人,使人自甘堕落或发生精神病,但另一方面,也有可能使人发奋图强,力求振作,以补偿自己的弱点。”[3]可见,影响民办高校学生自信心发展的阻碍或不利因素是相对的,暂时的滞后恰恰为开展学生自信教育提供了巨大的空间。

二、民办高校开展学生自信教育的基本构想

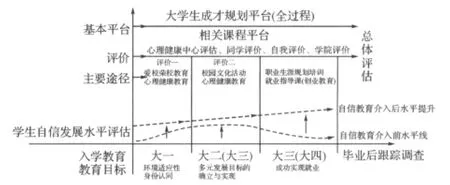

笔者基于人格心理学和教育心理学的相关理论,提出民办高校学生自信教育模式的初步构想(见图1)。该构想以大学生成才规划及相关课程为基本平台,依据大学不同发展阶段影响学生自信心发展的主导因素,通过适当的载体与途径来进行自信心的发展。此外,还辅以一定的评价及毕业后跟踪调查机制。

图1 民办高校学生自信教育模式构想框架图

1.以目标设定、目标调整、目标实现为途径的大学生成才规划,贯穿整个大学阶段。目标设定是人类行为自我调节的主要机制之一,但个体把什么样的成绩设定为自我行为的目标,则受自信心的影响。目标的挑战性不仅会激发个体的动机水平,而且也决定个体对活动的投入程度,从而决定其实际成就。一般而言,当面临不同环境时,个体选择自认为能加以有效应对的环境,而回避自认为无法控制的环境。而当个体可采用不同活动解决所面临的任务时,由于不同活动包含不同的知识和技能要求,选择哪种活动就决定于他对可供选择的各种活动的自信认知。自信心决定了个体在发展过程中面临新任务时,是把它当作挑战加以迎接还是当作困难加以回避,并且通过影响个体对不同活动方式的选择注定其潜能在哪些方面因被忽视而得不到实现。个体若自信心充足,则倾向于想象成功的场面并体验与活动有关的身体状态的微妙变化,反之,其想象更多的是活动失败的场面,担心自己能力不足,并将心理资源主要投射于活动中可能出现的失误,从而对活动的实际成效产生消极影响。自信心越强,个体为自己设定目标的挑战性就越强,对目标的承诺也越坚定。

大学生成才规划活动的基本做法是民办高校学生根据自身实际,对每学期的知识、能力、素质等方面,通过规划预期的努力目标,并辅以定期的评价和检验,形成适用于不同年级与不同专业、重在提高学生综合素质的统一成才规划目标体系。体系共设知识、能力、素质3个一级指标,下设课程知识目标、拓展知识目标、学习创新能力、沟通适应能力等10个二级指标,二级指标下又分设完备必修课目标、选修课目标、学术讲座等25个三级指标。

如前所述,自信是对现实自我的肯定,而大学生成才规划是对现实自我再认识、再塑造、再认同的有效途径。当个体得到足够的重视后,自我信任感就会增加;当个体得到他人无条件的支持时,就会充分相信自己的能力;当个体具有一定的位置或角色后,就会根据自己的角色构想自己的愿望,并且相信自己有能力去实现自己的愿望。可见,“大学生成才规划”这一载体,有助于确立学生在教育活动中的主体地位,从而发挥学生主动参与的积极性。

2.基于大学不同阶段自信心发展特征,开展学生个体主导需要为目标的自信教育。在民办高校学生自信心发展的过程中,大学初期、中期及后期,学生的主导需求是不同的,不同阶段学生的自信心发展受主导需要的影响很大。为此,高校可以以学生个体为中心,根据群体的主导需要进行相应的自信教育,并形成有针对性的、稳定的影响模式。

在大学初期,学生的主导需要是获得大学这一新环境的接纳与适应:一部分学生可以主动适应新环境,融合新文化,也有部分学生陷入了目标失落、学习失范、生活失序、人际失和的种种冲突中。同时,民办高校的学生由于存在着对学校的低认同感,也造成其相对公办高校学生而言的自信心“先天”不足。因此,该阶段非常需要思想政治教育和心理健康教育的介入,实施以“爱校荣校”教育为主导的思想政治教育,开展以增强自我认同、化解自我冲突为目标的自信教育活动。

进入大学中期,学生已基本适应大学环境,并对大学校园文化有了初步接触,此时,个体常常根据自己的兴趣,积极投入学校各类校园文化活动中去。由于这些活动由学生自己开展,因而深受学生喜欢。学生在活动中锻炼了能力,结识了朋友,发展了兴趣,获得了快乐。校园文化是以生动活泼、喜闻乐见的形式,以广大学生最能够接受的方式开展活动而在校园中逐步形成的一种文化导向,它所包含的学术文化活动、学科竞赛、科研训练、社会工作、技能培训和社会实践等内容,在学生综合能力的提高、人格意志的塑造、创新能力的培养、潜能的激发,以及由此综合产生的加强学生自信教育方面起着极其重要的促进作用。

在大学后期,学生的主导需要就是顺利完成大学学业,找到理想的工作。但是在整个就业过程当中,甚至是入职初期,都会面临一系列阻碍,这些阻碍可能会让学生产生挫败感,从而打击其职业自信心。因此,在该阶段应引导学生进行就业准备和职业规划,树立就业信心。正如华人首富李嘉诚在回顾自己的创业经历时所说,“要说我创业比别人成功的地方,那就是创业之初比别人多了一点自信。”[4]自信与创业的关系可见一斑。南开大学曾对大学毕业生进行调查,结果显示,打算创业的大学生人数不到总人数的11%,而89%的大学毕业生对自己不自信,自认为不能适应自主创业的择业方式,对创业存在恐惧心理。一般而言,“一个具有自信心的人往往具有较高的成就需要和高度的独立性、积极性、创造性与协作性”。[5]

三、民办高校开展学生自信教育的探索

依托学生自信教育的基本构想,民办高校也从不同层面开展了学生自信教育的实践活动。如,浙江树人大学积极整合有效资源,利用校内多种教育途径,开展了自信教育的探索。

1.在大学初期,基于对学校的认同,实施以增强自我认同、化解自我冲突为目标的自信教育。大学生心理健康教育在国家政策的指导和推动下,已形成了较完整的指导思想、基本原则、目标、任务体系。在预防精神疾病、保障学生心理健康、提高学生心理素质以及促进学生健全人格等方面发挥着重要的作用。在心理健康教育的背景下,自信教育的侧重点将是帮助学生增强对新环境中的自我的认同,化解自我冲突,从而提升自信心水平。这一阶段,如果个体得到教师与同学的重视,就会加深对自我的信任。浙江树人大学通过开展日常性的自我认知心理活动与爱校教育活动,了解学生自我发展的需求,从而增强学生的自我认同,主动化解学生的心理冲突。

2.在大学中期,基于校园文化活动,实施以获取快乐、增强能力、多元发展为途径的自信教育。校园文化是指围绕育人目标,通过引导和组织学生有计划、有目的地开展各种健康有益的活动,以全面提高学生综合素质为根本目的而逐渐积淀形成的文化氛围和文化导向。在开展校园文化活动的过程中,有意识地突出鼓励原则,强化肯定与认同氛围,从而提升学生的自信水平。

浙江树人大学通过搭建多层次的校园文化活动平台,促进学生综合能力的提高,增强学生的自我欣赏。在学生主动参与的校园文化活动中,几乎每一个体都能找到适合自己的舞台,体验到参与的乐趣与收获的喜悦,这有助于自信人格的塑造。此外,在参与活动的过程中,激发了学生的潜能,培养了学生的兴趣,加深了学生对自我的肯定与认同。成功的体验自然有助于自信心的提升,但与此同时,适当的挫败体验也有益于人格的发展。学校积极组织学生通过参加竞赛,使个体更深地了解自我、认清不足,这是肯定现实自我的前提。

3.在大学后期,基于创业教育,开展以职业规划和就业指导为途径的自信教育。浙江树人大学自2005年至今先后设置了就业指导课、职业规划课,对毕业生进行了全面的就业指导,使毕业生做到“心中有底”,增强了就业的信心。

其一,通过就业指导,及时调整学生对就业环境、就业能力理解的偏差。当前的就业环境是复杂的,一方面,整个社会的就业形势非常严峻,大学生群体成为了中国新的就业困难户;[6]另一方面,社会对民办高校学生的认识还有一定的误区,接受度水平较低;再加上学生自身就业能力的影响,导致了民办高校学生就业自信心普遍不强的现状。

其二,通过创业教育,及时调适学生对职业发展的定位。个体的职业发展都有一定的过程。在职业初期,对学生来说很重要的一点就是职业定位问题,它包括待遇定位、地区定位等。民办高校学生群体所具有的就业能力与素质将是定位的前提,具体到学生个体,就需要通过创业教育,尤其是职业规划来达到对未来职业发展的合理定位。为此,学校可从职业规划和就业指导入手,以提高学生就业自信为主要目标,实施自信教育。

[1]鲍威.高等教育系统分化中的民办高等教育[M].青岛:中国海洋大学出版社,2009:79.

[2][美]希尔奥尔德.自信的提升[M].周雪梅,译.北京:北京师范大学出版社,2009:65.

[3][奥]阿尔弗雷德·阿德勒.自卑与超越[M].曹晚红,魏雪萍,译.汕头:汕头大学出版社,2008:2.

[4]金泽灿,呼日乐.李嘉诚全传[M].呼伦贝尔:内蒙古文化出版社,2008:38-43.

[5]陈德文.浅析创业与大学生自信心的培养[J].科教导刊,2009(19):3-4.

[6]新浪网.就业困局:中国大学生面临“下乡运动”[EB/OL].(2008-12-18).[2011-07-10].http://news.sohu.com/20081218/n261276285.shtml.