原罪还是替罪羊?

教材出版是出版业的摇钱树甚至是生命线,因而,权力意志、政治立场、应试教育、阅读时尚、各种现行语文教育的得利者等共同形成了语文教材的现状,从某种程度上讲,语文教材是各种利益的共同体。这是“替罪羊”语文教材的深层结构。

2005年,上海科学技术文献出版社整理出版民国语文教材,2010年底,《中国青年报》、中央电视台等多家媒体予以报道,一时民国老课本成为媒体和社会关注焦点并成为热议话题。这种关注下,也导致了《开明国语课本》等民国老课本走俏市场,热卖热销,重印本也是一销而空。但该社社长却发表公开声明:“出版社从来没有对老课本的出版做过言过其实的宣传,更没有进行炒作”,“我们坚持力挺现今语文课本的立场”。 2011年,九州出版社、辽宁教育出版社、贵州人民出版社、开明出版社、长安出版社、语文等多家出版社争相推出民国老课本,民国老课本的出版越发红火。上海科学技术文献出版社又发表了声明,这次是拥有《开明国语课本》的版权声明 。

民国教材热卖,所依赖的及其激发的当然是对现今语文教材的不满和质疑,是对语文教育及整个中国教育的质疑和反思。出版社社长基于自觉的维稳意识与和谐观念发表声明,其意在向领导和有关方面表态解释,也是不愿事态扩大。只要打开上海科学技术文献出版社的网站,就会发现它的出版物中,教材教辅不少,利益之所在,自然格外行事谨慎,悄悄地赚钱。民国老教材热销热议,是市场经济推动社会民主与进步的好例子。老教材的出版是商业动机,但却给了社会批评社会反思以空间和支撑,进一步促成社会多元化。

“教育从来都是国家意志的工具。新中国的教育,始终把培养有社会主义觉悟的新人作为方针。近年又有了社会主义价值体系为指导。这就是新中国曾有的语文课本产生的合理依据。正如我们的国家在探索发展中走过的道路一样,我们的语文课本也在汲取各种意见中不断修正、完善、与时俱进。” 这也是上海科学技术文献出版社社长声明中的话。60余年来,语文课本屡屡更换,自然也可说是“不断修正、完善、与时俱进”,与之同时,语文教材也是不断遭受批评指责,其合理性一再被質疑。

从“选学妖孽”到“伪文章”——百年语文教材标靶志

语文教材受到的批评,是多方面的,比如语法问题、识字教学梯度问题、文言文存废问题等等,其中最集中、最社会化的是选文问题。

如果我们眼界再开阔些,放眼百年,在中国现代语文教育的发端,在新文化(新文学)运动时期,也可以说就伴随着对旧的语文(国语)教材的批判。其实,钱玄同有著名的“选学妖孽”“桐城谬种”论,他和陈独秀、胡适、鲁迅等新文化主将,将矛头直指从清末以来把持文坛的桐城派、文选派、江西诗派,为文学革命清路。在讨论国文教科书编选问题的《论应用之文亟宜改良》(1917年)中,钱玄同强调“惟选学妖孽所尊崇之六朝文,桐城谬种所尊崇之唐宋文,则实在不必选读”。文选派得名于《文选》,从唐以来即有“《文选》烂,秀才半”之语,《文选》主骈体,血脉直通八股文,是古代传统教育千年不倒的教材之一。“选学妖孽”用词狠绝,一语既出,一棍打死,古代教育的教材就此废弃。民国前后,在晚清的维新中,1904年,语文单独设科,1905年废科举兴学堂,商务印书馆随即出版最新教科书系列,其中即有《初等小学堂用最新国文教科书》,其后国文教材还有林纾(1908年)、吴曾祺(1908年)等版本。1912年,民国建立,商务馆还出了《共和国新国文》。语言学家教育家孙俍工认为这些教材,“大都不外以下四种文章:(一)《古文辞类纂》、(二)《昭明文选》、(三)《经史百家杂钞》、(四)唐宋各家的诗”,在钱玄同等痛诋“选学妖孽”“桐城谬种”后,尽皆消歇,“崇白话废文言”成为社会共识。

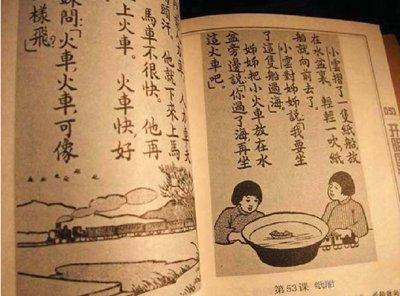

此后,方有新文学之诞生,也才有新的语文(国语)教材的诞生。1917年,商务印书馆出《国语教科书》。1920年民国政府下令一二年级国文改国语,禁止用文言,1922年下令废止一切文言文教科书。自此,才有新的语文教育可言。民国时期,由于出版相对自由,语文教材种类较多,《民国时期总书目》中计有281种,其中当然也有国民党党化教育的教材。这些教材中,使用较广的除商务馆教材外,还有1930年版的世界书局《国语读本》,1932年版的开明书局《国语课本》。上海科学技术文献出版社重印引发热议热销的正是这三套,今天的论者和小读者对其贴近儿童、自然亲切、不做生硬说教、不虚假伪饰依然很是赞许。

建国后,语文教材定于一统,但由于国家政治形势的多变,语文教材也频繁更迭,权力意志主导下,对语文教材的编选和批评都谈不上学术探讨,更不用说社会介入。“文革”中,语文课甚至改称政文课,教材主体是毛选和鲁迅文章,在“文革”专制暴政及全社会的迷狂、个人崇拜下,谁还敢非议神圣。只有到了改革开放后,随着政治经济教育文化改革的深入,语文教材的改革才有可能,社会对语文教材的审视和批评才有可能。

新时期以来,对语文教育的批评始源于1978年,与改革开放同步。是年,吕叔湘先生在《人民日报》发表《当前语文教学中两个迫切问题》,批中小学语文教学“少、慢、差、废”,以吕叔湘在教育界的崇高地位,此文不但在语文教育界引起广泛反响,更影响到教育主管部门调整语文教学大纲和教材。从此,对语文教育语文教材的学术探讨和来自社会的批评良性开展,越来越深入。吕叔湘的文章,也确立了新的历史阶段语文教育社会批评的模式和立场。

从上世纪末以来,社会对语文教材的批评越来越强烈,屡屡掀起巨大反响,每每哗然全社会。吕叔湘的文章发表近20年后,1997年,《北京文学》编发了《中学语文教学手记》等一组文章,集束性地对语文教学的各个方面展开批评,言辞激烈,几近全盘否定,认为现行的中小学语文教育是“学生的桎梏、语文的扭曲、文学的悲哀”。其中自然有对语文教材的批评,批评教材陈旧落后,如批教材中李健吾的《雨中登泰山》》“写景有堆砌罗列之嫌,太‘死、太实, 缺乏意境和神韵”。这些文章后编成《中国语文教育忧思录》,进一步生发对语文教学的反思与批判。《北京文学》的举动,震动了社会和语文教育界,余响至今不绝。

此后对语文教学及语文教材的批评常态化,源源不绝,2009年至2010年间再掀高潮。先是小学语文教材“伪文章”风波:浙江郭初阳等一群老师,通过对“人教版”“苏教版”“北师大版”的研读,认为教材中普遍存在“伪文章”,比如《一面五星红旗》《陈毅探母》《爱迪生救母》《乌鸦反哺》等课文,或违背科学常识(自然界无乌鸦反哺),或编造名人美德故事(爱迪生小时候还没有阑尾炎手术),或塑造的母亲形象空洞完美(母爱和母亲形象不健康。要么苦大仇深,要么道德完美如同圣女,很少见到有血有肉的真实生活中的母亲)。南方报系、《中国青年报》等权威媒体也给与热切关注,英国《经济学人》杂志也给予报道,事件影响进一步扩大。这些老师和一些编辑记者等社会人士成立“第一线教育研究团队”,集团作战,总结语文教材四大缺失“经典的缺失、儿童视角的缺失、快乐的缺失和事实的缺失”,后来这些文章被编为《救救孩子——小学语文教材批判》一书。

几乎与之同步,语文教材“鲁迅大撤退”引起全社会关注。2010年9月,网上盛传“新课改教材”中鲁迅作品大量遭删除。这种“去鲁化”引发思想界、读书界、学术界的关注,众多文化名流发表见解。虽有媒体及教育主管部门澄清,有媒体报道《六个版本高中语文教材鲁迅名篇未被大量删除》,但迄今语文教材“鲁迅大撤退”依然是话题,成为眼下文化思想批评的重要话题,因为事实上,30年来教材更换中鲁迅的文章呈递减之势。

这期间,上海作家叶开也开始了一个人对中国语文教育的战争,公开抨击语文教学三聚氰胺奶粉般暗藏毒性,称语文教育在表演和说谎,教材教法均作假。2009年,叶开在《语文教学与研究》教师版上开设“语文之痛”专栏,一连发表12篇专栏文章,对语文教材和语文教育的现状进行批判。由于叶开的作家身份,上海报纸纷纷予以报道,相关报道持续至今。

百年间对语文教材的批判史,从“选学妖孽”到“伪文章”,伴随着时代纷纭变幻,推动了思想文化的变革,体现了批评意识这现代性的内核在中国的展开,是民族进步的动力之一。语文教材本身也在批评中不断变革,不断进步。

原罪还是替罪羊?

作为靶子,语文教材承受的火力之猛,在中小学教育各门科目中最为突出、最为猛烈、最为持久。至今,语文教材几乎遭到文化思想界人人痛责,或者说至少没有什么文化名家出来为语文教材辩护。是欲加之罪,何患无辞,是欺不过聋子欺哑巴,还是罪有应得?教育涉及千家万户,具有社会性,但何以独独语文被社会揪住不放,一批百年?

在各学科中,语文由于其生存的母语环境及其与思想文化、文学艺术的丰富关联,所以导致语文教育及语文教材的公共性和社会性极其强烈,具有公共话题性。各学科中,社会可以透明无碍地审视的,当然是文科的政治、语文、历史三科,政治、历史由于现实体制原因,不容置疑,公开性的批评不能展开。而语文的空间是敞开的,所以语文教育、语文教材成了公共批评的标靶。语文课堂教学因专业性强,社会人士不易深入,而语文教材谁都可以捧读,这又导致对语文教育的批评又集中在语文教材上。

这样,语文教材也就成了各学科的掩体,成了教育的掩体,承受几乎全部火力。这于语文学科似乎不公平,语文教材有“替罪羊”的影子。承认语文教材是“替罪羊”,还有其他原因。对语文教材的批判,一直在社会批评借题发挥的策略之中。当年,钱玄同等痛批“选学妖孽”“桐城谬种”,标揭的是“打倒孔家店”的文化思想主张,“桐城”“选学”是表,实质上是要革除旧的以伦常为核心的儒家思想观念,进而是对当时民国政府的革新。新文化运动就是这样借题发挥的,因而才发展到五四运动,发展到中共开天辟地的诞生。今天,对语文教材的批评也交织了社会对教育现状的不满,以及对教育公平的期待。高校扩招、应试教育、教育产业化、教育体制僵硬、教育腐败等引发的社会不满,都成为语文教材批评的源头和背景,甚至是社会对政府维新革弊,加快政治改革的期望都会流泻到语文教材问题上。因为语文教材是“国家意志”,自然也承受了对国家问题层面上共性的审视和批评。

“替罪羊”是社会批判、社会变革中的常有现象,是时代的牺牲与献祭。但现代社会,任何存在的合法性都受到审视。语文教材自然也不能例外。所以对语文教材的批评自然是合理的,不是一句“替罪羊”就可以推挡的。而且正如这些年的研究所指出,语文教材确实有这样那样的缺陷,但根源在哪儿呢?

教材编者有“国家意志”,自然,教材就有“国家面目”。在形象体系上树立的是高大神圣者,英雄主义道德完美神圣化,刘胡兰、狼牙山五壮士、邱少云这些革命英雄当然入选,胡乱编造苏联“联盟1号”失事时宇航员科马洛夫英雄壮举的《悲壮的两小时》也才入选,教材中的母亲形象才要么苦大仇深,要么道德完美。语文教材因而丧失了生活的真实和亲切,丧失了人性的丰富、生动与平常,丧失了世界的广阔和幽邃,丧失了文学的审美魅力和想象之翅。与之相应的语文教学也就将大部分精力放在所谓思想内容的挖掘上,而这些作品中思想倾向有着标签式的鲜明,但老师还是要带着学生一遍遍地读着观点句,就像是领着学生一遍遍地宣誓,语文教学课堂就会变成集体宣誓仪式。语文课就这样变成了说教课,神之所在,人是低矮的。在每一节课上自我矮化,这样的语文课,谁喜欢?

识字、阅读、写作,让学生对世界和文学能保持足够的热情与兴趣,这是语文教学的基点。语文教学的现状是和小升初、中考、高考紧密结合的,语文教学不仅在意识形态的笼罩下,又是在应试教育笼罩下。教材的选择又是要求便于设计正确答案、有丰富题源的。两者的结合,语文教材的选文就必须便于“教者抓住‘情这一主线,以情导情,运用各种不同的教学方法,去激起学生相应的情感体验,从而把教材中的‘此情此景变成学生的‘我情我景,让学生受到强烈的艺术感染,陶冶高尚的情操”。在这样的要求下,神圣性、世俗化、庸俗化成一个词“感动”,“爱”、“温暖”、“感动”成了新的政治正确。朱自清先生的散文《背影》自然是最好的范本。这些年《背影》也招致许多非议,正如许多评论家经过考证指出,《背影》是失真的,它掩盖了因其父娶妾强取其全部薪金等原因、朱自清与其父亲长期父子失和的真相。所谓感动之下,有几许真相?滥情必伪,而《背影》却形成了模式。这样的语文教育,影响到社会阅读,《读者》《青年文摘》等多刊载此类“爱”与“温暖”的文章,行销甚烈。这样的文风时尚下,一些写手专攻此类文字,苦心编造,往往一意煽情而叙事失真,沦为“伪文章”。这类文字像《洗手间里的晚餐》《有一种感动叫阳光》等,又成为各种语文试卷的阅读文,也导致学生作文中的“感动”泛滥,为求高分,不惜编造。满眼看去,语文教育遍地流淌感动。一切到感动为止,一切被感动取缔,一切被感动削低,语文教学只剩感动仪式。在感动的仪式化中,真正的心灵感动已不存在,也不需要,人格的平等与人性的深广也不存在,更被禁止,所有的心灵被驯服成臣服的、机械的机器。伪文章横行,仪式化的虚伪的感动之下,真情被阻隔了,文学阅读的热情被阻击了,我们的学生倒是越来越冷漠了,他们中的阅读者也越来越少了。教材出版又是出版业的摇钱树甚至是生命线,因而,权力意志、政治立场、应试教育、阅读时尚、各种现行语文教育的得利者等共同形成了语文教材的现状,从某种程度上讲,语文教材是各种利益的共同体。这是“替罪羊”语文教材的深层结构。

当然,也可以说语文教材是有“原罪”的。这种原罪就是教材总是一个封闭的系统,体现编者的喜好与倾向,教材内在是同一的、排他的、自我关涉的,所以就会形成固结的倾向性与同一性。如《文选》,由于其编选者昭明太子萧统的偏好,讲求典雅与辞藻,讲求骈偶与情致,在其影响下便形成了“偶丽翰藻”的“选体”。编者再开放再包容,教材总是在形成自己的系统,相互关联一致形成整体。也就是说,每一套教材,都只是一,不可能是多。所以,不可能出现包容社会所有要求和意见的教材。

其实,在今天的信息时代,教材已不是文化知识主要的甚至是唯一的来源。语文教材不过就是教材,它如此聚讼纷纷,是非不断,也体现了时代的焦虑和焦灼,凝聚了时代变革的要求与动力。语文教材的根本变革依赖于彻底的社会改革、政治改革和教育改革。现在虽然已出现教材的一纲多本,但依然是行政主导体现权力意志。未来的路径,语文教材在公开化的平台,必得吸纳更多的社会参与,在多样性、丰富性及公开性的基础上变革。苏教版的高中语文教材,由于高校学术界的进入,选文的视野就开阔得多。或者,是语文教学的整个变革,在拼音识字教学奠基后,即将教材完全阅读化,取消教材,只有相应的阅读书籍。在高年级阶段,完全可以将语文课取消,或者叫语文课的解散,解散成单列的阅读、写作、演讲等课程。

那么考试呢?不考呗。高考要考,一篇经典予以阅读与分析,写出研究性论文。叙事类的不要考了,百分之四十高考作文写父母双亡的例子已经有了。我们在逼着孩子作伪,救救孩子!

那么老师呢?在伪文章中泪光闪闪、长吁短叹,在标准答案中浅斟慢酌、悠然自得,关闭自己阅读世界、阅读文学的眼睛,远离文学,思想懒惰,越来越依赖应试考试制度。与之相依相存,他们成为这种制度的得益者,自我矮化,阉割自己,阉割学生,什么老师!你们心中思想与文学的种子呢?复活吧,语文老师!

新文化的主将之一胡适有言:自古成功在尝试。那么,尝试吧。

孙曙,盐城高等师范学校副教授,江苏教育学院分院学科带头人。从事现当代文化思想批评。在《博览群书》《书屋》《社会科学论坛》《温故》《书城》《散文》《上海戏剧》《中国图书评论》等杂志发表论文、散文多篇。