基于内部控制框架的人才培养质量保障及评价体系研究

宋淑琴

(东北财经大学 会计学院/中国内部控制研究中心,辽宁 大连 116025)

一、问题提出

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》强调指出,高等教育“要支持学生参与科学研究,强化实践教学环节,促进科研与教学互动、与创新人才培养相结合”。由此可见,促进科教融合,提高育人质量,是国家赋予研究型大学的神圣使命。

“科教融合,学术育人”是新时期高等教育的目标,其宗旨为提高科学研究水平,将科学研究融入教学,促进教学质量提高,保证人才培养质量的提高。要实现该目标不仅需要学校领导的督促,更需要全体教师自发产生提高学习能力、科研能力的意识和积极性,由此可见,在科教融合主导下提高人才培养质量是学校全员参与并努力的结果。科教融合主导下人才培养质量保障本质上是高等院校科教融合的内部控制能力问题。成熟的内部控制理论能够为构建全面的科教主导下人才培养质量保障提供强有力的分析工具。笔者借用内部控制现有成熟理论,系统提出高等院校科教融合的内部控制具体目标,并根据目标设计具体的评价指标,构建科教融合主导下人才培养质量保障的评价体系。

二、内部控制整体框架与内部控制要素的目标设定

科教融合主导下人才培养内部控制水平的提高是一个复杂的系统工程。根据内部控制理论,内部控制效率取决于多种要素,包含组织结构、企业文化、资源管理系统、股权结构等多个方面[1]。高等院校作为国有事业单位,其控制效率主要取决于校委会结构、组织结构、教学资源管理系统、校园文化等多个方面。此外,与企业不同,学校的主营业务是人才培养,因此,高校内部控制的实施结果不能通过绩效等财务指标来衡量,需要通过人才培养质量来衡量,由此可见,高等院校科教融合的内部控制是人才培养质量的保障。科教融合下如何保障人才培养质量呢?笔者希望通过内部控制整体框架理论系统地回答这一问题。从内部控制制度的演化过程看,企业内部控制制度经历了内部牵制、内部控制制度、内部控制结构、内部控制整体框架和企业风险管理框架一系列管理理念的演化。其中,内部控制整体框架是当前开展内部控制研究的整体指导性框架,而企业风险管理框架则是将内控整体框架应用于全面的企业风险管理[2]。从其构成看,内部控制整体框架包括控制环境(Control Environment)、风险评估(Risk Assessment)、控制活动(Control Activities)、信息与沟通 (Information and Communication)和监督(Monitoring)五要素。笔者认为,控制环境是内控的基础,风险评估是内控的前提,控制活动是内控的主体,信息与沟通是内控的保障,监督是内控的外部机制,这五个要素相互协调,共同组成了内部控制体系,内控效率不仅取决于管理层经营的方式,而且融入管理过程本身。

从内部控制视角研究科教融合主导下人才培养的问题,构建一个基于内部控制理论的科教融合人才培养质量评价框架,这对指导科研和教学行为具有重要的现实指导意义。

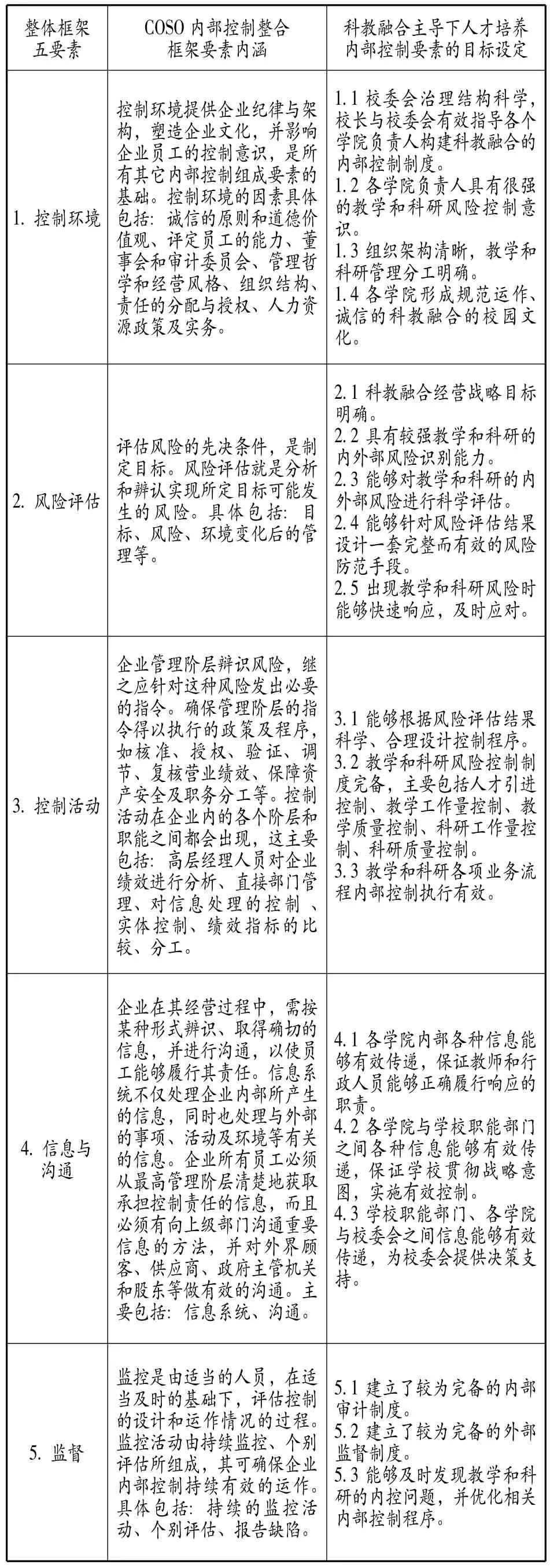

内部控制要素在内部控制理论中居于核心地位[3],从内部控制整体框架五个要素展开研究能够为科教融合主导下人才培养设定规范运营的目标体系。根据内部控制整体框架五要素的定义, 表1 列出了科教融合主导下人才培养内部控制应该达到的目标要求。良好的科教融合内部控制机制应不仅能够有效监督教师教学和科研的运营状态,还应该是一个动态的、持续自我完善的过程。

表1 科教融合主导下人才培养内部控制要素的目标设定

三、基于内部控制框架的人才培养质量保障评价指标设计

要对科教融合内部控制的有效性进行准确评价,首先必须明确内部控制有效性的真正内涵。内部控制一词是从其英文名称“Internal Control”直接翻译过来的,根据大英百科全书的解释,“Control”是指通过对行为进行限制来实现既定的目标,所以控制的有效性应当是针对控制目标的实现程度而言的。加拿大的特许会计师协会下属的控制标准委员会(Criteria of Control Board,COCO)就将内部控制的有效性定义为:如果控制能够为组织实现目标提供合理保证,那么控制就是有效的。根据对内部控制的诠释,笔者试图从内部控制五要素出发,以实现科教融合主导下人才培养内部控制要素的目标为导向,设计科教融合内部控制有效性指标。

从内部控制要素出发,以实现要素目标为导向设计指标体系有如下优点:首先,保证了评价的客观可靠性。从内部控制五要素出发,以实现内部控制要素目标为导向,不仅明确了评价对象,而且使评价标准和依据也比较客观,这在很大程度上保证了评价结果的客观可靠性。其次,“有的放矢”,提高评价效率。由于评价对象明确,因而可以大大节约评价成本,提高评价的效率。最后,这种评价方法还可以较好地规避企业的“形式主义”行为。

1、评价指标设计的原则

(1) 相关性原则

即所设计的评价指标应与评价目标保证相关。学校领导应当以风险评估为基础,根据风险发生的可能性和对学校单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要评价的重点业务单元、重要流程环节或高风险业务领域,并据此设计能够反映内部控制有效性的评价指标,包括结果有效性、制度设计有效性和制度执行有效性等方面。

(2) 平衡性原则

由于评价指标存在结果型指标与程序型指标两种类型,且作用不同,内部控制评价指标设计时需要把握不同类型评价指标之间的平衡[4]。结果型指标反映的是内部控制目标的实现程度,具有综合性。在科教融合内部控制中,其结果表现为人才培养质量、科研成果水平、教学水平等。程序型指标针对的是内部控制目标实现的驱动因素,能够使管理者将注意力集中于实现内部控制目标的关键控制点及其控制措施,更具有针对性,它包括制度设计和制度执行两方面,通常与各种控制手段相对应。在科教融合内部控制中,其制度主要表现为教学管理制度和科研管理制度的制定和贯彻制度执行的有效性。结果型指标和程序型指标结合使用,才能全面反映科教融合内部控制有效性。

(3) 完整性原则

内部控制是复杂的系统,设计评价指标时,应从内部控制要素出发,按照内部控制层级,逐层进行分解和落实,最终形成一种具有逻辑性层级的评价指标体系。每一个层级的指标都需要合理使用程序型指标和结果型指标,并使二者有效结合。建立内部控制评价指标体系时,除了注意各层级的评价指标之间的目标一致性以外,还应考虑程序型指标和结果型指标与内部控制要素目标的匹配性,因为一个程序型指标可能实现一个内控要素目标,也可能实现多个目标,一个内控要素目标的实现可能会产生一个结果型指标,也可能多个内控要素目标的实现才能产生一个结果型指标。

(4) 可实施性原则

评价指标具有定量指标和定性指标之分,在进行企业内部控制评价时要会使用业绩评价指标、风险度量指标等量化财务指标,这是营利性企业的评估基点。但高等院校以培养人才为主,主营业务特殊,又属于非营利性组织,因此,在设计指标时存在以下三个问题:一是主营业务量化困难;二是无盈利性指标予以衡量;三是风险性不明确。针对上述问题,评价科教融合内部控制有效性的指标大多是非财务指标,对于非财务指标进行量化,一定要保证可其可操作性和可度量性。比如,教师的诚信、思想高尚等这样的定性指标难以量化,因此不具有可操作性和可度量性。

2、评价指标的选取

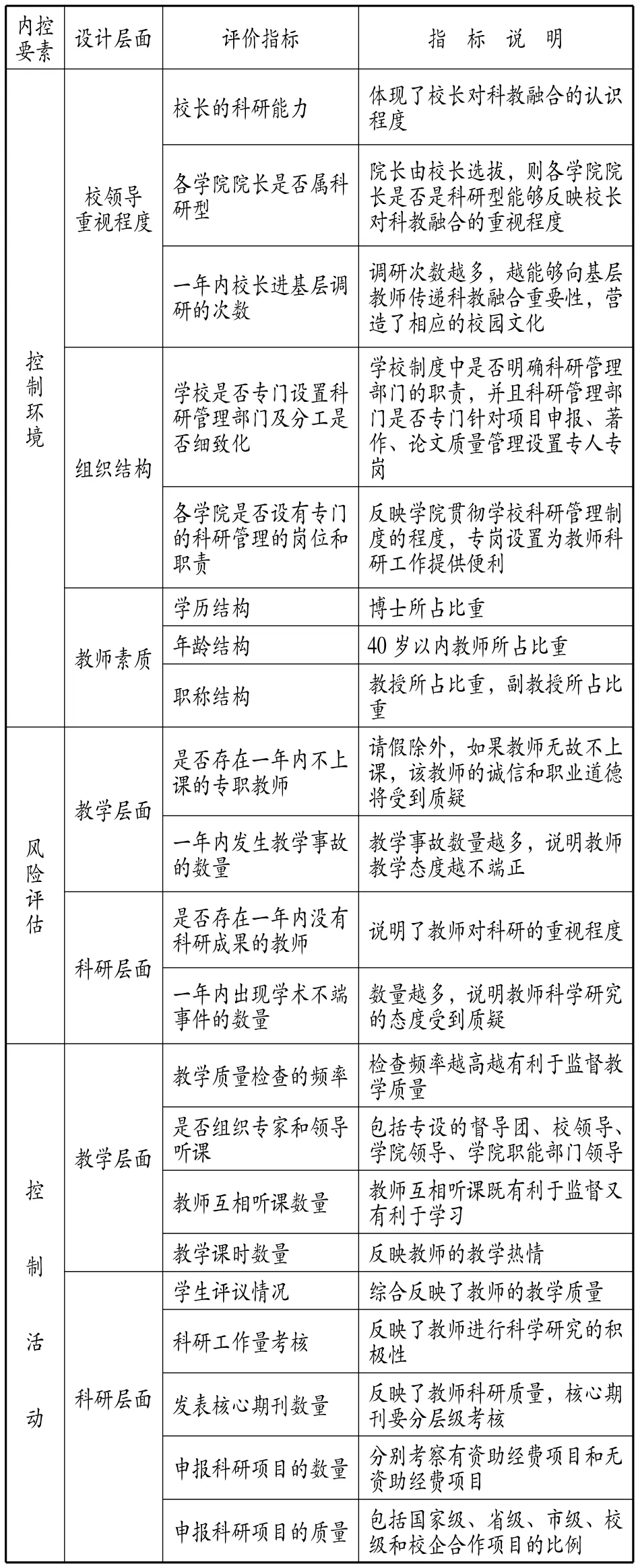

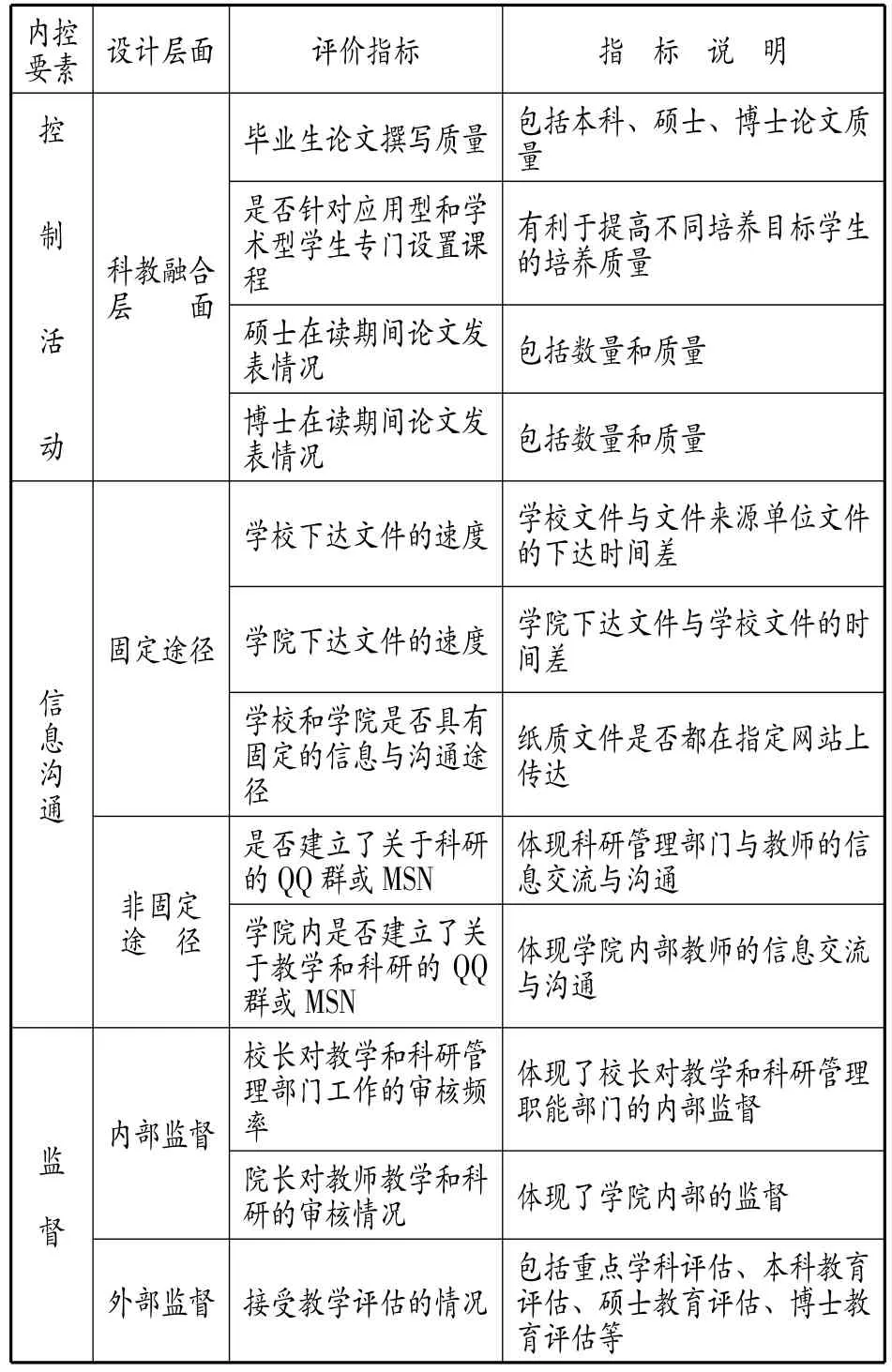

表2 基于内部控制框架的人才培养质量保障评价指标的设计

内要控素 设计层面 评价指标 指 标 说 明控毕业生论文撰写质量 包量括本科、硕士、博士论文质制 活科层教融合面是术程硕表否型 士情针学 在况对生 读应专 期用门 间型设 论和置 文学课 发有的包利培 括于养 数提质 量高量 和不 质同 量培养目标学生动博表士情在况读期间论文发包括数量和质量学校下达文件的速度 学的校下文达件时与间文差件来源单位文件固定途径学院下达文件的速度 学间院差下达文件与学校文件的时信息沟通学固径校定和的学信院息是与否沟具通有途纸传质达文件是否都在指定网站上是否建立了关于科研体现科研管理部门与教师的信非途固定径的学于群院教或QQ内学M 群 是S和N或 否科建M研S立的N 了Q关Q息体与交 现沟流 学通与 院沟 内通部教师的信息交流监 督内部监督校理率院研长部 长的对门 对审教工 教核学作 师情和的 教况科审 学研核 和管频 科体职体现能 现了部 了校门 学长的 院对内 内教部 部学监 的和督 监科 督研管理包括重点学科评估、本科教育外部监督接受教学评估的情况 评估、硕士教育评估、博士教育评估等

以实现科教融合主导下人才培养内部控制要素应达到的目标为宗旨,根据指标设计原则,从内部控制五个要素出发设计基于内部控制框架的人才培养质量保障评价指标,见表2 所示。

(1) 控制环境

科教融合内部控制环境主要体现在校领导的重视程度、组织结构安排、教师素质三个方面。校领导对科教融合的重视程度有利于形成教学和科研并重的校园文化,感染全体教职人员重新调整工作重点,并决定未来引进人才的政策,从而改善传统的“重教轻科”的现象,因此,校领导对科教融合的重视程度为高等院校的发展确定了战略性目标。合理的组织结构安排有利于科研和教学工作的顺利开展和有效监督,学校的组织结构分为职能部门和教学部门,因此,为了很好实施科教融合内部控制,应在职能部门和教学部门内部分别落实关于科研和教学管理工作的岗位和职责,以实现科教管理的权责分工明确。教师是学校发展的根本,教师的基本素质决定了科研和教学的质量。教师的基本素质主要包括教师的学历结构、年龄结构、职称结构等。较高的科研水平需要不断地学习新的知识和研究方法,硕士阶段的学习并不足以支持高水平的科学研究,博士阶段的学习对于提高教师科研水平来说是必不可少的;随着科学的进步,教师的年龄结构决定了教师的教育背景和工作背景,一般年长教师的教育背景比较弱,对科研的重视程度比较低,而青年教师相对比较有优势。从职称结构看,高校教师的职称分为助教、讲师、副教授、教授,从职称评审程序看,助教和讲师与工作年限相关,进行直接转评的情况比较多,而副教授和教授施行淘汰制度,而且副教授和教授的评审是从教学和科研两个方面考核,因此,副教授和教授的比例能够说明教师的科教融合情况。

(2) 风险评估

科教融合内部控制风险评估包括风险识别、风险评价、风险应对三个方面,基于指标设计的全面性和可实施性原则,从教学和科研两个层面出发,涵盖风险识别、风险评估、风险应对三个方面来设计评价指标。教学方面的风险主要表现为教师拒绝教学或发生教学事故的概率和应对措施。首先,必须有相应的并且详细的制度明确界定教学事故的内容;其次,教学事故的揭示途径有两种,一是教学督导机构检查,二是学生举报;最后,教学事故的应对措施应由学校教学督导职能部门和教师所在学院联合解决,在弥补教学事故所带来损失的基础上,予以一定程度的惩罚。科研方面的风险主要表现为教师不进行科学研究或学术造假等学术不端行为发生的概率和应对措施。根据指标设计原则,教学和科研风险的度量不适合使用程序型指标,使用结果型指标更易操作,如一个学年内教师是否发生教学事故,是否发生过学术造假事件,全部教师总共发生教学事故的数量等。

(3) 控制活动

控制活动是根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。根据风险评估指标设计层面,控制活动也从教学和科研两个层面设计指标,另外,为了明确科教融合的效果,增加一个科教融合层面。教学层面的控制活动主要是为了防止教师不进行教学或教学事故的发生,具体措施有:一是教学工作量考核,在工作量考核中要注意激励和惩罚结合使用,才能达到理想的监督效果;二是教学质量考核,可以通过组织学校和学院管理层听课、教师听课,来促进教学质量的提高,还可以通过学生评议结果来反映教学质量。科研层面的控制活动主要是为了防止教师不进行科学研究或产生学术造假等不端行为,具体措施有:一是科研工作量考核,二是科研质量考核,分别从学术论文、教材、著作、项目申报四个方面考核,在考核中应注意激励和惩罚的结合使用。科教融合层面反映教师将科学研究应用于教学中的效果,主要体现为教师给研究生上课的质量,是否根据培养目标不同(研究型和应用型)分别设置课程,本科、硕士、博士的毕业论文质量等。

(4) 信息与沟通

信息与沟通是及时、准确地收集、传递与科教融合内部控制相关的信息,确保信息在学校与职能部门、职能部门与学院、学院内部之间进行有效沟通。信息与沟通的途径有固定和非固定之分,笔者从固定途径和非固定途径两个层面设计指标。固定途径的信息与沟通有两种,一种是纸质文件传达,二是网络信息传达。公布的信息主要包括通知类信息、征求意见类信息、公示类信息、通报类信息。非固定途径的信息主要指在非指定办公系统上进行信息传递与沟通。网络发达的今天,QQ 群、MSN 等软件被广泛应用,而且这种信息传递与沟通的能力更强大,因此,不能忽视非固定途径的信息传递,比如是否建立了关于科研和教学的QQ群等。

(5) 监督

监督有内部监督和外部监督。内部监督指学校领导或学院领导对督教组织工作的检查,比如校长检查各学院领导听课记录、审查教学评估质量,学院领导检查系主任听课情况等。外部监督指高等院校接受教育部、直属政府部门的监督和检查,比如重点学科评估等。监督的关键在于防止内部控制的内容流于形式。

四、结论

科教融合主导下人才培养的保障本质上是科教融合的内部控制能力。笔者从内部控制理论框架视角分析了科教融合主导下人才培养内部控制要素的目标设定,根据内部控制目标要素进行指标设计。针对高等院校经营的特性,在设计指标时遵循了相关性、平衡性、完整性和可实施性原则,从内部控制五要素出发,每个要素设计不同的层面,根据各个层面的含义具体设计评价指标体系。该评价指标设计不仅能够满足评价科教融合主导下人才培养质量保障的要求,还能够为目前高等院校科教融合内部控制中存在的不足提供改进建议。

[1]杨忠智.跨国并购战略与对海外子公司内部控制[J].管理世界,2011,(1):176-177.

[2]韩洪灵,郭燕敏,陈汉文.内部控制监督要素之应用性发展——基于风险导向的理论模型及其借鉴[J].会计研究,2009,(8):73-79.

[3]王竹泉,隋 敏.控制结构+企业文化:内部控制要素新二元论[J].会计研究,2010,(3):28-35.

[4]池国华.基于管理视角的企业内部控制评价系统模式[J].会计研究,2010,(10):55-61.