丁苯酞对慢性脑供血不足患者hs-CRP及脑血流量的影响

朱海生,白水平,焦丽敏

(邯郸市中心医院,河北邯郸056001)

慢性脑供血不足(CCCI)是因脑动脉硬化引起大脑慢性、长期、广泛的血液供应减少所致,极易导致老年性痴呆和脑梗死发生。对CCCI的早期诊断及治疗,已成为目前的研究热点。2010年6月~2011年6月,我们观察了丁苯酞对CCCI患者超敏C反应蛋白(hs-CRP)及脑血流量的影响,旨在为其临床应用提供依据。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择我院收治的CCCI患者100例,入选标准:①年龄≥50岁;②有头晕、头痛、头昏等自觉症状,伴睡眠障碍、记忆力减退;③无神经系统局灶体征;④眼底动脉硬化改变(动静脉直径比为1∶3)或可闻及颈部血管杂音,支持动脉粥样硬化(AS)所见;⑤头颅CT或MRI未见异常;⑥排除短暂性脑缺血发作、脑肿瘤及精神障碍等。将患者随机分为两组各50例。治疗组男28例、女22例,年龄53~74(62.2±2.4)岁;对照组男26例、女24例,年龄52~72(62.1±2.3)岁。两组临床资料有可比性。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 对照组口服阿司匹林100 mg、1次/d,氟桂利嗪5 mg、1次/晚,强力定眩片4片、3次/d。在对照组基础上,治疗组加用丁苯酞0.2 g、3次/d口服。两组疗程均为8周。

1.2.2 检测指标 治疗前后检测两组血清hs-CRP、TC、LDL-C及脑血流情况。采用散射免疫比浊法检测hs-CRP;奥林巴斯2700全自动生化仪检测TC、LDL-C;经颅多普勒(TCD)检查脑血流,观察双侧大脑中动脉(MCA)、大脑前动脉(ACA)、大脑后动脉(PCA)、椎动脉(VA)及基底动脉(BA)等平均血流速度(Vm)。

1.2.3 疗效判断标准 治疗8周后,参照《中药新药治疗痴呆的临床研究指导原则》评价两组临床疗效。显效:主要症状基本消失,能进行正常的社会活动;有效:主要症状减轻,生活能基本自理;无效:症状无改善或病情加重。

1.2.4 统计学方法 采用SPSS13.0统计软件,计量资料以s表示,组间比较用t检验;计数资料比较用χ2检验。P≤0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组疗效比较 治疗组显效18例,有效28例,无效4例,总有效率为92.0%;对照组分别为12、18、20例,总有效率为60.0%。两组总有效率比较P<0.05。

2.2 两组治疗前后hs-CRP、TC、LDL-C比较 见表1。

表1 两组治疗前后hs-CRP、TC、LDL-C比较(s)

表1 两组治疗前后hs-CRP、TC、LDL-C比较(s)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05

组别 nhs-CRP(mg/L)TC(mmol/L)LDL-C(mmol/L) 50治疗前 6.51±2.12 6.45±1.18 3.67±1.12治疗后 2.13±1.02*# 4.11±0.82*# 2.31±0.52*#对照组 50治疗前 5.98±2.03 5.95±1.23 3.72±1.32治疗后 4.01±1.32* 5.03±1.08* 3.01±0.89治疗组*

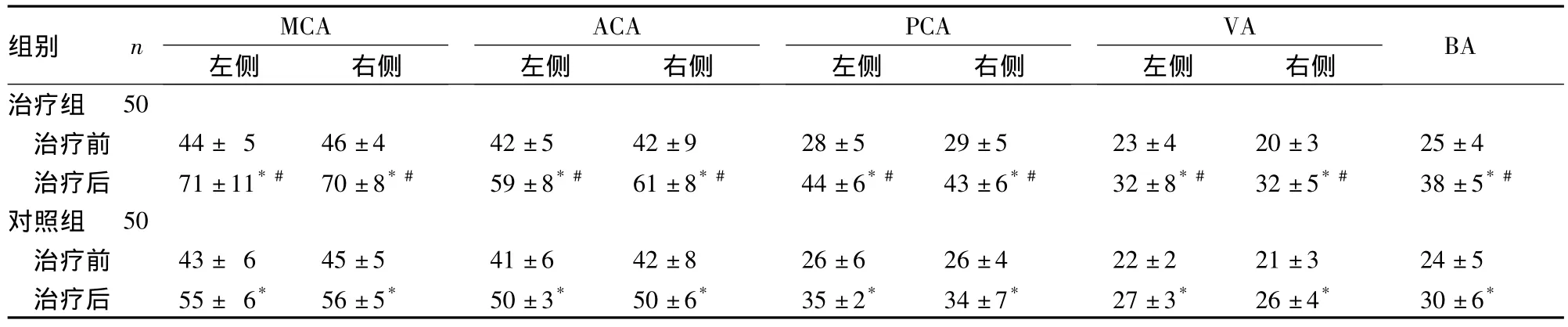

2.3 两组治疗前后脑血流速度比较 见表2。

表2 两组治疗前后脑血流速度比较(cm/s,s)

表2 两组治疗前后脑血流速度比较(cm/s,s)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05

组别 n BA治疗组MCA ACA PCA VA左侧 右侧 左侧 右侧 左侧 右侧 左侧 右侧50治疗前 44±5 46±4 42±5 42±9 28±5 29±5 23±4 20±3 25±4治疗后 71±11*# 70±8*# 59±8*# 61±8*# 44±6*# 43±6*# 32±8*# 32±5*# 38±5*#对照组 50治疗前 43±6 45±5 41±6 42±8 26±6 26±4 22±2 21±3 24±5治疗后 55±6* 56±5* 50±3* 50±6* 35±2* 34±7* 27±3* 26±4* 30±6*

2.4 不良反应 治疗期间,两组均未发现严重不良反应;治疗组2例出现轻度恶心、腹胀等胃肠道反应,未予处理,1周左右缓解或消失。

3 讨论

CCCI属中老年常见、多发病,其治疗药物种类很多,但疗效均不十分确切。丁苯酞是能阻断脑损害多个病理环节的新药,是我国心脑血管领域第一个拥有自主知识产权的新药;其主要成分为丁基苯酞,最早由南方水芹菜籽中提取,后经人工化学合成。动物及临床研究表明,该药能增加缺血区脑血流量,改善其微循环;增强红细胞变形、降低血黏度、控制血小板聚集,保护线粒体功能,改善全脑缺血后代谢。目前认为,脑AS为CCCI的主要病因[1];高脂血症与AS有密切联系,是发生AS的最重要原因。本研究显示,丁苯酞治疗8周后,治疗组TC、LDL-C明显下降,脑动脉血流速度明显提高。说明丁苯酞可调解脂代谢紊乱,降低血黏度,改善异常的血液流变学,软化血管,缓解痉挛,促进血液流速,增加脑血流量,促进缺血缺氧的神经细胞功能恢复。

hs-CRP是急性炎症反应的一种应激性蛋白,正常情况下,血清或血浆hs-CRP含量极微。当组织损伤、缺血、缺氧时,hs-CRP快速升高达正常生理浓度的几百倍,随着组织结构和功能复原、炎症好转,其浓度恢复正常。因此,hs-CRP既可作为许多疾病的非特异性早期诊断、鉴别诊断指标之一,又是评估疗效及预后的检测指标。AS形成和发展是一低水平的慢性炎症过程[2],hs-CRP直接参与AS形成过程[3],其水平升高可反映AS程度。本研究发现,治疗组治疗8周后hs-CRP明显低于对照组。说明丁苯酞可通过减轻炎症反应改善CCCI患者预后,其机制可能是通过减轻AS炎症反应,改善血管内皮细胞损伤,稳定斑块,从而起到抗炎、抗AS作用。

CCCI能引起能量代谢障碍、葡萄糖利用减少、蛋白质合成异常、神经递质改变、脑白质损害和神经元缺失等[4],加上老年人脑组织对缺血缺氧的耐受性低,脑血管的自动调节能力下降,故一旦供血发生轻微变化,就会发生CCCI,进而导致脑功能损害。本研究显示,治疗组脑血流速度明显高于对照组,临床疗效优于对照组,提示丁苯酞可通过增加CCCI患者的脑血流量,提高临床疗效。其可能作用机制为:丁苯酞可显著增加缺血区脑灌注、缺血区毛细血管数量及缺血区脑血流量,改善全脑缺血的能量代谢[5],增强蛋白质合成,保护各种原因导致的神经元损伤;减轻脑水肿,保护线粒体,增加抗氧化作用,提高脑血管内皮NO和前列腺素水平,抑制谷氨酸释放,降低细胞内钙和花生四烯酸浓度,抑制血小板聚集及自由基,提高抗氧化酶活性,发挥抗凋亡作用,从而保护损伤的脑细胞[6]。

综上所述,我们认为丁苯酞能明显降低CCCI患者的血清hs-CRP、TC、LDL-C,提高其脑血流速度,增加脑血流量,改善患者的症状及预后;且使用安全、简便,无明显不良反应,值得临床应用。

[1]郭福山,迟兆富.慢性脑供血不足患者的脑血流及颈动脉粥样硬化研究[J].Stroke and Nerovous Diseases,2005,12(2):92-95.

[2]Ross R.Atherosclerosis-an inflammatory disease[J].N Engl J Med,1999,340(2):115-126.

[3]Devaraj S,Singh U,Jialal I.The evolving role of C-reactive protein in atherothrombosis[J].Clin Chem,2009,55(2):229-238.

[4]刘传军,李善刚,郭延奎,等.缺血缺氧性脑损伤对新生大鼠大脑皮质突触发育的追踪研究[J].中国行为医学科学,2006,15 (5):429-430.

[5]黄如训,李常新,陈立云,等.丁苯酞对实验性动物血栓形成性脑梗死的治疗作用[J].中国新药杂志,2005,14(8):985-988.

[6]董高翔,冯亦璞.丁苯酞对局灶性脑缺血再灌注大鼠线粒体A TPase、抗氧化酶活性和脂质过氧化的影响[J].中国医学科学院学报,2002,24(1):93-97.