建构有“思”的地理课堂活动

浙江省绍兴市第一中学(312000) 王 燕

建构有“思”的地理课堂活动

浙江省绍兴市第一中学(312000) 王 燕

随着基础教育课程改革的推进,“在地理课堂教学中借助丰富多彩的活动,转变学生学习方式,促进学生发展”的理念,已日益为广大地理教师所接受。但是,正如德国著名教育家第斯多惠指出的:“谁要享有发展,必须用自己内部的活动和努力来获得。”贯穿于地理课堂活动的灵魂,应当是学生在活动中的积极主动思维。如若地理课堂仅仅将活动当作时髦的招牌,为活动而活动——追求形式、追求热闹的场面,却无法激起学生发自内心的主动而又深刻的思维活动,那么,“地理学习方式的转变”和“学生的发展”只能成为一句空话。

【教学案例】最近,绍兴地区研究者同盟的学员们开展了一次研修活动,主题为“建构有效地理课堂活动”。活动中,一位教师开设了一堂“城市区位因素”的研讨课。

课堂上,教师先引导学生学习影响城市的主要区位因素,然后组织学生活动:

第一步,屏幕上投影绍兴城市面貌图,图片标题为“绍兴城址格局2500年基本未变”,配有新闻“越国故都绍兴迎来建城2500年盛典”。【学生对教师提供的活动素材似乎颇感兴趣,甚至按耐不住兴奋劲儿在私底下窃窃私语】

第二步,面对学生的兴奋劲儿,教师抛出问题:借助本节课所学的城市区位知识,请同学们分析影响绍兴城形成发展的有利区位条件。

第三步,学生小组合作讨论问题,并在讨论结束后,邀请小组代表交流观点。【教师宣布活动开始的话音刚落,教室里的讨论声便此起彼伏,场面颇为热闹。但是,没过多久教室里便沉寂下来,各小组成员的讨论似乎有些无话可说。随后,各组代表交流观点更是同活动刚开始时的“热烈讨论”形成鲜明反差。生1(发言时显得有些底气不足),地形平坦、交通便利、河流众多、气候适宜;生2(略作思考之后),补充:土壤肥沃;生3(挠挠头皮),看了看黑板上的板书,干脆将所学的城市区位因素不分主次一股脑地复述了一遍,引来一片笑声……】

当前的地理课堂活动,教师多围绕学生生活实际创设颇具诱惑力的活动情境,用以调动学生参与活动的热情。如案例中授课教师联系学生居住的绍兴城建城2500年引入话题,极大地拨动了学生的心弦。但是,为什么一个与生活密切联系且学生颇感兴趣的话题,并没有释放出学生的创造力,激发出学生思维的火花?在热热闹闹的活动场景中,学生仅仅只是做了一回知识的搬运工,将所学的城市区位因素无主次甚至无选择性地予以复述呢?

对此,参加本次研修活动的学员们展开了讨论。研讨中,学员们提出,构建学生思维真正启动和高质量运转的地理课堂活动,教师除了能抛出拨动学生参与活动热情的话题、组织恰当的活动形式(如小组合作,小组派代表交流讨论)之外,还有必要提供“支撑思维的信息”,激起“推进思维的认知冲突”,给予“引导思维深入的点拨”。

一、提供支撑学生思维的信息

学生所拥有的知识经验是思维的前提和基础。围绕学生生活实际创设活动情境,在激起学生参与活动热情的同时,试图唤醒学生大脑中存在的与活动主题相关的那些来自生活的经验,以支撑学生的思维。即有助于学生借助生活经验、结合已有的知识结构,积极展开联想、抽象、概括、判断、推理、分析、综合等思维过程,从而获得理性认识。

学生获取的生活经验有自发性、随机性的特征,零碎而不全面,有时不足以支撑思维活动的推进。如案例中,学生虽然土生土长在绍兴,但是对“绍兴城址的选定及其发展历程”这些涉及绍兴城市史方面的知识大多缺少清晰认识和深刻的感悟。这是导致活动中学生刚刚打开的思维闸门戛然而止——“各小组成员的讨论似乎有些无话可说”的重要原因。因此,在活动的建构中,教师应充分考虑学生实际,补充适量的信息,尤其是学生普遍感到比较陌生但有助于分析解决问题的关键信息,以支撑学生思维。

譬如,案例中教师可提供如下史实资料:“公元前490年,勾践将越国国都从会稽山内部迁移到山麓冲积扇平原,依托九座孤丘建立起越国都城,即今天的绍兴城;绍兴自越国都城始,相继为郡治、州治、府治及山阴县治所在,尤其在南宋期间,与金陵并称‘天下巨镇’……”以增进学生对绍兴城址选择及发展历程的了解。

二、激起推进学生思维的认知冲突

活动中,支撑学生思维的信息如何呈现,才有助于学习者对信息进行积极的意义建构,迸发出思维的活力呢?

参加研修活动的学员们普遍认为,迷惑和困顿是学生思维强有力的内驱力。直白地和盘托出解决问题需要的所有信息,使“问题答案清楚明白、甚至一览无余”,会导致学生在大堆信息中寻找答案而排斥积极寻求其他思想的努力。即,导致学习者思维步入被动、封闭的境地,失去自由生长的空间。为此,要使学生思维真正动起来并得以推进,教师应将提供给学生的信息潜隐化——暗藏玄机,制造认知冲突,以激起学生强烈的困惑和疑虑。这样,一方面在信息与问题之间,拉出一段思维的空间,让学生思维得以自由舒展;另一方面,使学生带着热切期盼的内心状态去探究,在探讨争论中,运用自己的认识创造性地分析、解决问题,使思维得以推进。

本次研修活动结束之后,笔者依据研修活动中得出的上述认识,在自身的课堂教学实践中,对案例中的活动设计进行了修改。其中,将“公元前490年,勾践将越国国都从会稽山内部迁移到山麓冲积扇平原,依托九座孤丘建立起越国都城,即今天的绍兴城”这一史实资料的呈现方式,设计如下:

资料一:公元前490年,越王勾践在吴国经受三年凌辱后回国。勾践深知,要使越国强大起来,实现报仇雪耻、称霸中原的目标,必须“定国立城”,把都城建设当作振奋民心、团结国人的标志性重大工程来实施。

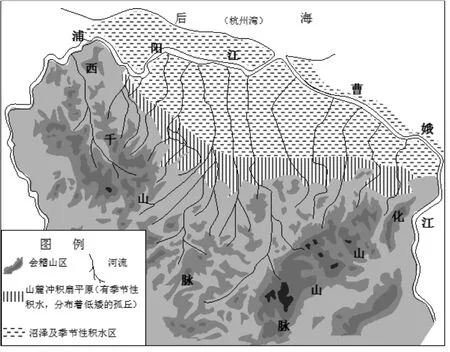

资料二:春秋时期,越国都城周边局部区域图(见下图)。

问题:各小组成员作为勾践谋臣(角色扮演),在上方区域图中寻找理想中的都城位置。

平原、河流交汇处,却沼泽广布;水患少的区域,却地形复杂。真实复杂的情境,对学生原有的知识结构和理解水平构成思维挑战,使学生陷于两难境地,产生了强烈的认知冲突。这样的教学处理,相比“直接呈现越国都城选址的文字材料,让学生在材料中提取有利区位因素”而言,更能有效地推进学生积极融入情境,在不同观点的交锋中,将城市区位原理内化为一种感悟,而不只是停留在简单回忆、搬运水平上。

三、给予引导思维深入的点拨

活动中,学生对问题的分析,有时仅仅只是囿于自身原有水平,思维肤浅;有时因为遇到难以逾越的障碍,思维固步不前显得很低效……对此,教师有必要在课前周全考虑学生活动中可能遇到的困难;课堂上,凭借自身的知识底蕴和教学机智,对学生思维给予因势利导的点拨,使他们对问题的分析渐入佳境。

譬如,在寻找越国都城理想位置的活动过程中,各小组成员对城址的选择争得不可开交:有的主张建在浦阳江、曹娥江、后海交汇处;有的主张建在冲积扇平原的河流沿岸;有的则主张建在山区地势较低处……面对学生的各执一词,笔者抛出了勾践与大臣范蠡间的一段精彩对话:“勾践七年,越王谓范蠡曰:‘今欲定国立城,人民不足,其功不可以兴,为之奈何?’范蠡进言曰:‘今大王欲国树都,……不处平易之都,据四达之地,将焉立霸王之业?’”以引导学生深入认识“平坦广袤的地形和四通八达的交通”对当时都城选择的重要性,并结合当时人类改造自然的能力,进一步修正原有观点,去寻求理想区位。