酶解法制备木薯多孔淀粉的工艺研究

蔡 敏

(广西现代职业技术学院资源工程系,广西 河池 547000)

多孔淀粉,又称为微孔淀粉,是指淀粉酶在低于淀粉糊化温度下水解各种原淀粉而形成的一种中空的新型变性淀粉。多孔淀粉的颗粒呈多孔状,比表面积较大,具有良好的吸附性能,能吸附除膏状物以外各种形式的物质,因其具有高效、无毒、安全和可生物降解等优点,在食品、药品、化妆品和农药等行业具有广泛的应用前景。本试验以广西丰富的木薯淀粉为原料,采用酶水解法制备多孔淀粉,并通过测定多孔淀粉的吸油率和微观形貌以研究最佳的工艺条件。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

木薯淀粉(市售),葡萄糖淀粉酶(比活力5万U/g)、α-淀粉酶(比活力 4.2 万 U/g),食用调和油(市售),冰醋酸(分析纯),醋酸钠(分析纯)。

FN101-2A型恒温鼓风干燥箱,85-2A型双向恒温磁力搅拌器,循环水式多用真空泵,HL-200型分析天平,JSM-6360型扫描电子显微镜(SEM)。

1.2 多孔淀粉的制备

采用复合酶水解木薯淀粉制备微孔淀粉。称取50g木薯淀粉,置于250mL的烧杯中,加入80mL的pH为4.7的醋酸缓冲溶液,并均匀混合成悬浮液,在43℃的水浴中预热10min,同时用电动搅拌机搅拌。精确称取相当于淀粉质量2%的酶,并用缓冲溶液配成酶液。将酶液全部转移到淀粉悬浮液中并开始计时。在43℃的水浴中反应一段时间,过滤。用蒸馏水洗涤至中性,抽滤,得到湿微孔淀粉,置于50℃的恒温鼓风干燥箱内干燥至恒重。

1.3 多孔淀粉吸油率的测定

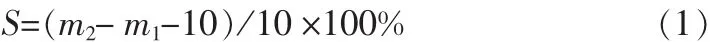

干燥后的微孔淀粉过孔径为47μm的筛后称取10g,恒温下与食用调和油搅拌混合30min,再用砂芯漏斗抽干直至没有油滴下为止。分别称量漏斗的质量和漏斗加吸附油后的微孔淀粉的总质量,并采用式(1)计算吸油率。

式中,S-吸油率;m1-砂芯漏斗的净重质量;m2-砂芯漏斗加吸附油后的微孔淀粉的总质量。

1.4 多孔淀粉微观形貌的观测

采用扫描电子显微镜观察多孔淀粉的微观形貌。

2 结果与讨论

2.1 酶对多孔淀粉吸油率的影响

从表1看出,不同酶水解条件下得到的多孔淀粉的吸油率有较大的差异,在相同的水解时间条件下,α-淀粉酶、葡萄糖淀粉酶水解得到的多孔淀粉吸油率分别为15.3%、18.6%,而复合酶水解的多孔淀粉吸油率均在20%以上,比单酶水解的多孔淀粉的吸油率要高。这是因为α-淀粉酶是一种内切酶,只能水解淀粉中的一部分糖苷键,能够在淀粉颗粒表面形成的孔相对较少;葡萄糖淀粉酶的活性较高,是一种外切酶,能够水解淀粉结晶区的直链淀粉和部分支链淀粉。α-淀粉酶与葡萄糖淀粉酶协同作用时能产生孔数较多、吸附性能较好的多孔淀粉.随着葡萄糖淀粉酶添加量的增加,多孔淀粉的吸油率有比较大的增长,当葡萄糖淀粉酶与α-淀粉酶的配比达到3∶1时,吸油率达到最大,为 25.11%。

表1 不同酶水解的多孔淀粉吸油率

2.2 水解时间对多孔淀粉吸油率的影响

多孔淀粉的吸附性能与酶水解时间的关系如表2所示,淀粉的水解随着水解时间的增加而逐渐增大,淀粉颗粒上产生的孔数也增多,多孔淀粉的吸油率随着增加,16h的吸油率达到了31.84%。而当水解的时间达到24h时,多孔淀粉的吸油率有所下降,这可能是因为先水解的是淀粉中无定形非结晶区域的支链淀粉,其结构较为松散,首先会被酶水解,当无定形区被水解完全后,酶继续水解结晶区的直链淀粉和支链淀粉,造成淀粉整体结构骨架的崩塌,淀粉微孔消失,吸油率下降。

表2 复合酶(葡萄糖淀粉酶∶α-淀粉酶=3∶1)水解不同时间的多孔淀粉吸油率

图1为复合酶水解16h得到的多孔淀粉的SEM图,从图中可以看出,多孔淀粉表面布满了微小的孔洞,孔洞能够吸附除膏状物外的其他物质,具有较强的吸附性能。

图1 复合酶水解16h多孔淀粉微观形貌

3 结论

复合酶水解活性较高,当葡萄糖淀粉酶与α-淀粉酶的比值达到3∶1时,活性最大,采用复合酶水解16h得到的多孔淀粉具有最佳的吸附性能,吸油率达到了31.84%,可以生成吸附性能较强的多孔淀粉。从多孔淀粉的SEM图可以看出,多孔淀粉颗粒表面具有很多的微小孔。在多孔淀粉的制备过程中,最佳的制备工艺为:采用复合酶(葡萄糖淀粉酶与 α-淀粉酶=3∶1)水解 16h。

[1] 朱任宏,姚卫蓉.新型变性淀粉多孔淀粉的制备[J].加工工艺,2005,(1):57-58.

[2] 李婧妍,郭春锋,张守文.多孔淀粉的研究进展[J].粮食与食品工业,2006,13(1):23-26.

[3] 姚卫蓉,姚惠源.多孔淀粉的形成过程[J].食品与生物技术学报,2005,24(3):94-97.

[4] 刘成程,边六交,陈超.酸酶序解法制备高吸水性玉米多孔淀粉的研究[J].化学与生物工程,2010,27(2):57-61.

[5] 徐忠,缪铭,施燕冰.微孔玉米淀粉的制备工艺研究[J].化学与粘合,2006,28(4):226-229.

[6] 刘灿召,杨光,董俊杰,李凯.α-淀粉酶淀粉酶和葡萄糖苷酶对玉米微孔淀粉制备的影响 [J].食品工业,2008(8):31-33.