莫斯科的地下室医生

陈祥

2011年12月17日,69岁的金正日去世。

盛大的悼念及葬仪,朝鲜人民特有的撕心裂肺,吸引了全世界目光。但这并非朝鲜体现对已故领袖无限悼念及崇敬的全部。一组神秘的俄罗斯客人悄悄进入朝鲜时,没有任何媒体捕捉到他们的身影。

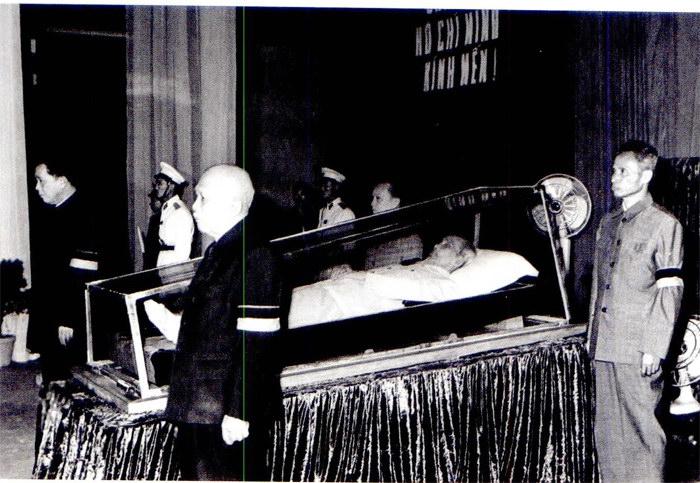

他们是专事列宁遗体保存的俄罗斯专家团,这些常年工作在地下室的医生,是朝鲜国丧期间无可替代的尊贵外宾。躺在红布下的金正日,在走完一系列公开殡葬程序后,将经由俄罗斯人细致处理,之后才能长久保存以便朝鲜国民瞻仰哀悼。

80多年来,这个专家团队以其独门绝技,为世界多个国家提供特殊的上门服务。朝鲜是其唯一的回头客。1994年金日成去世时,也是俄罗斯专家团队提供全套遗体防腐保存服务。

锦绣宫里的伟人

俄罗斯、日本、韩国媒体披露俄罗斯专家组抵达朝鲜的消息,被朝鲜官方用另一种方式证实:1月12日,朝鲜劳动党中央委员会政治局发布的《特别报道》中称:“金正日委员长将会以与生前一模一样的形象被保存在主体思想的最高圣地锦绣山纪念宫殿里。”

在一切皆被视作国家机密,对外高度戒备的国度里,处理金正日遗体这样的神圣性行为,自然是机密中的机密。外界很难得知第一手详情,具体是如何处理、如何维护、需要多少资金,只能从列宁遗体保存上进行信息借鉴。

韩国方面保守推断,金正日将接受如下处理:抽干体内血液;取出大脑、眼球、内脏等器官;遗体浸泡在树脂香防腐液中,使防腐液渗透到体内;自然干燥处理;添加防腐液,使整个遗体浸泡在防腐液中,但不能让防腐液洒出棺外;化妆脸部,靠大量防腐剂来掩盖皮肤的自然变色。遗体的永久保存作业为期8到12个月,之后每周开棺两次往遗体双手和脸部浇防腐剂,每隔2到3年将遗体整个浸泡在防腐剂槽里1个月左右。

无法得知俄罗斯团队在日常维护工作中的参与程度,但多数日常维护工作还是依靠朝鲜的科研人员。有传言,金日成的遗体逐年缩小,对“脱北者”们的调查显示,这是一项很普遍的看法。

“只有更仔细参观锦绣山纪念堂的人才能注意到,但这种观点真的已经在很多访客中形成了。评论金日成遗体的做法很危险,所以我们只是掩饰自己的想法而已。”一位在2002年和2003年见过金日成遗体的“脱北者”告诉外界。

据俄媒体披露,1994年,金日成遗体保存的开销是100万美元,以后每年的维护费用在80万美元。这笔费用虽然不菲,但相比安放领袖遗体的锦绣山纪念宫系统工程,不过是九牛一毛。

锦绣山纪念宫位于平壤市东北郊、大成区域,被称为朝鲜“最高的圣地”。原名锦绣山议事堂,金日成生前将此作为日常生活的官邸、处理国家事务的办公地。

金日成在1994年去世后,金正日宣布将父亲的遗体永久保存在锦绣山议事堂,并更名为锦绣山纪念宫。在金日成去世一周年纪念日,锦绣宫正式对外开放,接受国民的拜祭。

锦绣宫总面积达350万平方米,地面建筑面积3.491万平方米,主体结构分三层。10万平方米的广场由70万块花岗石砌成,可以容纳20万人,每到周日会对朝鲜民众开放,常有很多家庭在錦绣宫正面拍合影。但本国民众入内拜祭,需经组织批准。

入宫前要经过约2公里长的地下通道,有几部从中国进口、数百米长的步行电梯。宫殿内有多个空气净化装置、自动擦鞋机,参观者须换上粗布制的鞋套.当然还有严格的安检。金日成遗体安置在三楼500平方米的内宫,入口有强劲的冷风吹除人们随身携带的尘土和细菌。内宫每个角落和立柱下都挺立着仪仗兵,整个大厅只有水晶棺中有灯光,《领袖永远和我们在一起》的旋律低回。

金正日生前对锦绣宫的扩建倾注了心血,他曾几十次莅临现场。官方称锦绣官是“金正日同志崇高的道德观的精华”。今天,金正日的遗体将在楼内何处展示,规格如何,尚是未知数。

朝鲜还一度要求韩国政府采取措施,让所有韩国到访者参拜锦绣宫。韩国官方则叮嘱访北者,尽量避免被朝鲜利用,以免作为宣传朝鲜体制的题材。

外界公认,建设于1977年锦绣堂花了10亿美元,改建成墓地时耗费2亿美元,也有说扩建时用了8.9亿美元,遂成当世最大最豪华墓地。

在朝鲜,常有“列宁遗体正在缩小”的传言,以暗指金日成遗体保存为不可能完成之任务。

列宁遗体奇迹

遗体防腐是指在一段时间内采用物理、化学方法防止或减缓遗体腐败过程的进一步发展。从根本上来说,腐败是绝对的,防腐只是相对的。无论多先进的技术,只能做到短期内防腐,不可能做到永久性防腐。

由于实际需要的缘故,全世界只有苏联发展出了一套最完整先进的遗体防腐技术。其最直接体现,就是1924年逝世的列宁,遗体保存至今。

金氏父子的遗体保存,外人难获有效信息。但朝鲜落后的科技注定它无法超越俄罗斯师傅。列宁遗体保存,在经历外界环境剧变后,神秘的政治面纱早已揭开,除涉及属于商业机密的专业领域外,基本已是公开信息。

不过,列宁遗体尽管曾长期享有倾国之力保护的待遇,但遗体保存依然是一个与时间赛跑的艰难历程,越往后越难支撑。

列宁病逝于1924年寒冬,当年冬季结束后,遗体开始腐烂,耳朵缩小、眼睛凹陷、双手和手臂变成青绿色。此危急情况催生了专门的实验室队伍,并遏制了腐烂。1943年又发生腐烂,一条腿和部分左肢被人造假肢替换。1961年,再次腐烂,维护班子因为第一代核心去世而青黄不接,赫鲁晓夫决定只保留列宁头颅,安装到其他躯体上,真身则火化。

技术上,常用的遗体防腐技术有冰冻防腐和干燥保存。但对领袖人物来说,冰冻防腐不利观瞻,干燥保存则更会令遗体容貌和体型大变。现有科技水平下,唯有液体防腐一途。其原理是抑制或杀死腐败菌和自溶酶,阻止蛋白质分解。

通常使用甲醛水溶液作为防腐剂,40%的甲醛水溶液即福尔马林。福尔马林固然有刺激性气味、毒副作用等缺点,并在逐渐被复合型防腐剂替代,但因为廉价,依然使用广泛。列宁遗体所使用的防腐液,其具体成分是无可奉告的商业机密,也是独家秘笈。

已在红场西侧的陵墓里躺了快一个世纪的列宁,静卧在水晶棺里,左手微握,右手松开。特制的滤光灯在脸上打下温暖的光芒,他面色红润,神情安详,仿佛正处在酣睡中。比起锦绣宫的宏大,这处安息地规模很低调。

每周三、四的10点到11点,每周六的13点到14点,陵墓开放,列宁接受各色人马的瞻仰。即便在苏联时期,苏联公民也只需要走过就行,不强求身体动作仪式。与锦绣宫的郑重庄严截然不同。

每周一、五,列宁墓闭门,水晶棺通过液压装置下沉到地下实验室,科研人员在那里进行两小时的“必须的医疗护理”。用俄罗斯自制的精密仪器,检测身体的湿度、颜色、轮廓变化,然后施以防腐处理。

对遗体保护来说,脱水是一大敌人,故需每周检查中保持双手、双腿和脸部的水分,要用防腐液沾湿,并移除瑕疵,这是一项要轻重稳当的慢工细活。

今天,列宁遗体保护中对组织受损情况的检测,已从早年单纯的显微镜发展到利用最新的立体影像系统。定期对列宁遗体的新旧轮廓图进行对比,可更精确观察列宁的外貌是否在退化。

研究所的副主管德尼索夫教授,1993年曾向媒体透露过他们的日常工作。

涂了香料的列宁遗体会在每周的检查中被运入消毒室。苏联时期,遗体上出现任何细微的蚀变,都要征得卫生部同意后才能处理,即便是很小的组织移植手术。防腐处理完后,要整理列宁身穿的服装,纠正睡姿。

每隔18个月,要对遗体进行一场彻底检查,陵墓为此要关闭两个月。几个工作人员用自布将列宁遗体抬进灌了溶液的容器里,列宁遗体会在甘油和醋酸钾溶液中浸泡30天,皮肤逐渐吸收溶液,恢复水分和韧性。同时,列宁遗体将得到一件新定制的海军蓝色套装和红斑领带,纹丝不动的列宁不会穿坏衣服,但药液渗透会使衣服出现污渍。

德尼索夫说,由于政治上的异议,内毒杆菌、胶原和现代化妆品都是禁止使用的,他们利用温和的漂白剂来掩盖列宁遗体脸上偶尔出现的真菌或霉菌斑点。

列宁并不孤单,陪伴他的有不少作为试验品的替身遗体,满满几柜子。科研人员用它们来试验新的防腐液和新技术,待妥当再后施用于列宁遗体。

水晶棺内的温度保持在16摄氏度,湿度保持在80%到90%,由中央控制系统的仪器严密监视各类环境数据的即时变动。

国内很多报章吹嘘水晶棺对遗体具体特殊防腐作用。实际上,由极高品质的石英玻璃焊接而成的水晶棺,虽然做工复杂,价格昂贵,但对防腐并不能起到直接作用。水晶棺硬度高、热膨胀系数小、耐腐蚀、透光性好,它的作用主要在于为遗体提供一个保证周边环境稳定的场既其次,出于观赏性要求,可最大程度上保证棺内遗体形象不失真。

风风雨雨专家团

負责列宁遗体防腐的机构叫列宁墓科研实验室,这项事业的奠基靠两个人。生物化学家鲍里斯·伊里奇·兹巴尔斯基是团队的第一代核心,另一位是当年乌克兰卡尔可夫大学解剖学系系主任米凯尔·沃罗比约夫。

正是沃罗比约夫研制出了用于列宁遗体防腐的香脂液,其含有的甘油可以保持组织弹j生和皮肤色泽,醋酸钾液取代体液,氯化奎宁消灭微生物。他自信一旦将遗体定期在这种香脂液里浸泡,便能得以永久保存。

踌躇满志的他,写信给政府毛遂自荐,并否定当时正施子列宁遗体的冷冻保存方案。于是,他和兹巴尔斯基被请到了莫斯科,接受了这项不成功便成仁的艰巨任务。

30年代的大清洗恐怖降临,实验室成了专家们的避难所。虽然陵墓警卫长被捕,但沃罗比约夫却在实验室酗酒骂斯大林,他在1937年才被枪决,团队由兹巴尔斯基主管。

1939年,在列宁墓里成立了专门的实验室,专门实验研究如何保存列宁遗体。

1952年正值苏联反犹,兹巴尔斯基也被告密,罪名是一个犹太人诽谤斯大林。他很快被捕、被解雇,接替者是他的副手马尔达绍夫。但因为有独门技艺在身,他躲过了处决。他的儿子1993年根据解密档案获悉,当年KGB的一张秘密便笺记录上,斯大林亲笔批示,找到替代人选前不可处决正在实验室工作的父子俩。

老兹巴尔斯基在1954年去世,儿子伊利亚·兹巴尔斯基也在同年告别实验室。伊利亚后来写了一本书《首要任务》,除涉及遗体保存之事外,还为默默死于劳改营的科学家记录了一笔。

维护列宁遗体的技术团队,已换了三代人。在苏联时期,这些埋首于地下室工作的人可以享受体制内较高层的优渥生活,甚至凭独家功夫躲过了大清洗。政治转型后,他们的待遇地位一落千丈。

苏联解体前的鼎盛期,实验室最多达65名全职科研人员,解体前后也有至少40人。1991年,叶利钦政府停止对实验室的财政拨款,实验室顿时陷入困境。多数显微镜、玻璃器皿、本生灯被闲置起来养灰尘。

1991年10月12日,列宁墓实验室被重组为生物结构科学研究实验室(即生物医疗技术科研中心),后实验室被并入俄罗斯药物及芳香植物科学研究既又改制为有限责任公司。

但实验室无法分享中央财政拨给俄罗斯药物及芳香植物科学研究所的经费。俄罗斯转型的最初几年,这些常年在地下室埋头搞科研的专家,必须从头学习养家糊口的经营技能。

实验室团队只剩下12人,专家们的平均月薪是50美元上下,饶是如此,还曾有过连续一年发不出工资的窘境,但没有一人离去。1993年,万不得已的Yuri DenisovNikolsky甚至表示,愿意以100万美元出售恒久保存遗体的秘方。