变动社会中的公民身份——概念内涵与变迁机制的解析

郭忠华

变动社会中的公民身份

——概念内涵与变迁机制的解析

郭忠华

公民身份的涵义有一个古今变化的过程。共和主义公民身份传统和自由主义公民身份传统在历史上先后处于主导地位。两者的侧重点尽管不同,但都把国家、平等、权利、义务作为公民身份的核心内涵。20世纪晚期,随着新社会问题的出现和新社会运动的发展,公民身份领域出现女性公民身份、环境公民身份、世界公民身份、性公民身份等新的种类。但是,这些新型公民身份并没有从根本上改变公民身份的传统内涵,只是在外延上进行了拓展,在内涵上进行了补充。公民身份既表现为社会的制度形态,又体现为人们的思想观念,这些制度和观念通过人们的公民身份行动而发生变迁。

公民身份;变动社会;变迁机制

任何概念都是特定内涵与外延的统一:内涵越多,外延越小;内涵越小,则外延越大。社会科学所面临的挑战在于,如何随着条件和时代的变化既保持概念内涵的相对稳定性,又使之适应不断变化的社会条件,使之不会蜕变成萨托利所说的“无所不指”的概念“垃圾箱”①乔·萨托利:《民主新论》,东方出版社1998年,第7页。。时下,“公民身份”(citizenship)概念正经历着类似的挑战:一方面,全球化、移民、地区一体化等浪潮把公民身份提高到前所未有的地位;另一方面,公民身份外延的无限延展又使其内涵变得越来越难以把握。美国学者史珂拉(Judith Shklar)指出,今天再没有哪个词汇比“公民身份”概念在政治上更为核心,在理论上更具有争议②Judith Shklar.American Citizenship:The Quest for Inclusion.Boston:Harvard University Press,1991,p.1.。史珂拉所言非虚,放眼今天的公民身份光谱,流传已久的公民身份传统仍然放射着炫目的光芒。但是,各种新生的公民身份概念又把其点缀得变幻莫测。当前,公民身份不仅已突破其既有的外延,而且其内涵也变得无从把握。面对这种情形,许多学者怀疑,公民身份是否已变成一个“多余”和“过时”的概念,公民身份是否还有确定的内涵③Bryan Turner.“Outline of a Theory of Citizenship”,Sociology 1990,24(2),pp.189~217.。本文着眼于公民身份所面临的挑战,承接学术界对公民身份所产生的怀疑,从繁芜的公民身份定义和类型中梳理出它的基本内涵和扩展性涵义,并在此基础上透视公民身份涵义的变化机制。

一、公民身份的基本内涵

公民身份有其悠久的历史。古希腊时期的雅典和斯巴达城邦、罗马共和国时期、中世纪意大利等国的城市共和国以及从18世纪延续至今的民族国家,都曾盛行公民身份的话语。在这绵长的历史中,公民身份的内涵尽管存在不同的侧重,并且先后形成过共和主义和自由主义公民身份传统,但是,理论分殊后面仍然存在着某些共同的要素,这些要素反映了公民身份概念的基本内涵。分析和比较这两大传统的思想家对于公民和公民身份概念所下的各种定义,可以发现公民身份概念后面所隐含的基本涵义。在公民身份研究领域,亚里士多德、西塞罗、卢梭等被看作是共和主义公民身份传统的杰出代表,而洛克、T.H.马歇尔、雅诺斯基等人则被看作是自由主义传统的典型①德里克·希特:《何谓公民身份》,吉林出版集团责任有限公司2007年。。不论是哪一个流派,都对公民或者公民身份做出过典型的界定。例如,在亚里士多德看来,“公民的一般意义原来是指一切参加城邦政治生活轮番为统治和被统治的人们”②亚里士多德:《政治学》,商务印书馆1997年,第154页。;西塞罗认为,公民是自由国度中“担任国家职务并在政府中扮演一个积极角色”的人,如“罗得岛人”和“雅典人”③西塞罗:《国家篇、法律篇》,商务印书馆2002年,第39页。;卢梭把公民看作是与其他个体缔结社会契约、形成公意从而建立起共和国的“主权者”④卢 梭:《社会契约论》,商务印书馆1996年,第26~29页。;洛克把公民看作是放弃其自然法的执行权利而把其让渡给国家以获得“安全”和“保障”的个体⑤洛 克:《政府论》,商务印书馆1996年,第54~58页。;英国社会学家T.H.马歇尔(T.H.Marshall)把公民身份界定为个体在政治共同体中所拥有的“完全成员资格”以及与这一资格相联系的各种权利⑥T.H.马歇尔:《公民身份与社会阶级》,江苏人民出版社2007年,第6页。;美国著名公民身份研究专家托马斯·雅诺斯基(Thomas Janoski)则认为,“公民身份是个体在民族——国家中消极或者积极的成员资格,与这一资格相联系的是特定平等水平上、带有一定普遍性的权利和义务。”⑦Thomas Janoski.Citizenship and Civil Society.London:Cambridge University Press,1998,p.6.

无尽地列举公民或者公民身份的定义显然不是本文的目标,毋宁说,本文的目标在于透过公民身份的典型定义归纳出两大传统对于公民身份的共同理解。从上述有关公民身份的定义可以看出,它们至少包含如下共同的要素,这些要素构成了公民身份概念的基本内涵。

首先,作为公民身份前提条件的“国家”。上述公民身份定义都把公民身份看作是个体在国家中的正式成员资格——尽管有些学者把国家命名为“政治共同体”、“城邦”或者“民族—国家”——都把国家看作是公民身份赖以存在和运作的平台。从这一意义而言,国家构成了公民身份的前提条件。《布莱克维尔政治学百科全书》把“公民身份”与“国籍”相等同,认为“国籍决定了公民身份”⑧戴维·米勒、韦农·波格丹诺:《布莱克维尔政治学百科全书》,中国政法大学出版社2002年,第122页。,表明了公民身份与国家之间的关联。当然,在历史上,不同公民身份传统所设想的国家形式和作用有所不同。共和主义传统把小型而紧凑的城邦政体看作是理想的国家形式,自由主义传统则把大型民族国家作为言说的对象。但无论哪一种传统,国家都是公民身份的存在基础和活动平台。脱离了这一平台,公民身份也就无从谈起。对于国家在公民身份中所发挥的作用,共和主义者把共和国置于思考的核心,把公民参与和融入共和国的政治活动看作是自由的体现。“公民身份的目的在于以一种共生的关系将个体与国家联系在一起,以创立和维持一个公正而稳定的共和国政体,使个体能够享受到真正的自由。”⑨Derek Heather.What is Citizenship.London:Polity Press,1999,p.53.自由主义者则把个体置于考量的核心,国家仅仅是维持个人自由和权利的手段。“每个人都有权享受其天生的自由,除非出于最必要的政策目的,否则国家无权干预或者剥夺这种权利。因此,在所有的国家中,最小的国家是惟一正当的国家。”⑩Derek Heather.What is Citizenship.p.27.

其次,作为公民身份本质的“平等”。对于公民身份的本质,目前仍存在着诸多争论。例如,有些人把它归结为“自由”,有些人把它归结为“正义”⑪Engin F.Isin.“Citizenship in Flux:the Figure of Activist Citizenship”,Subjectivity 2009,29,pp.367~388.。这实质上是将公民身份旨在实现的目标当作本质,因为不论是哪一种公民身份传统,它们都旨在实现贡斯当所说的“古代人的自由”或者“现代人的自由”。然而,公民身份的本质更体现在它所强调的“平等”上。这一点可以通过古今思想家的相关言论得到证明。例如,当亚里士多德把公民看作是“在政治生活中轮流做统治者和被统治者”时,他表明了平等的重要性。当卢梭认为“社会公约在公民中间确立了这样一种平等,以致他们大家全都遵守同样的条件并且全都应该享有同样的权利”①卢 梭:《社会契约论》,第44页。时,他也凸显了平等的意义。在《独立宣言》和《人权宣言》等文献中,杰弗逊等人更是把平等看作是“不言而喻”的事情。当然,我们不能把平等无限放大,认为它是没有范围和没有条件的平等。实际上,不论在古代还是现代,公民身份的平等原则都局限于特定的条件和范围之内。在古典时代,平等限于已取得公民身份的少数社会成员,超出这一范围,公民与非公民之间表现得更多的是不平等,甚至是暴力。现代社会的平等范围尽管大大扩大,条件也大为降低,但即使是现在,性别之间、民族之间、种族之间、人与自然之间的不平等仍然广泛存在。但是,尽管如此,并不能否认公民身份内部所秉持的平等原则,或者,如希特所言,“任何有关公民身份本质的探讨都不能忽视平等的原则”②德里克·希特:《何谓公民身份》,第84页。。

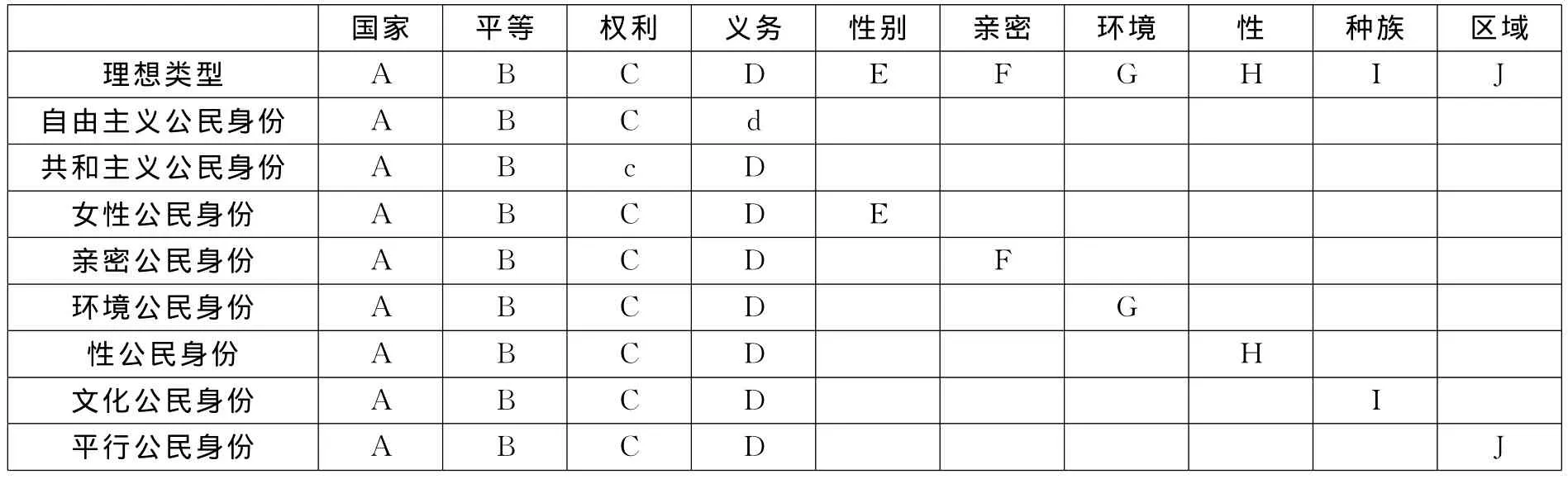

最后,作为公民身份活动内容的“权利”和“义务”。前面的各种定义表明,公民身份是个体在政治共同体中的完全成员资格,与这一成员资格联系在一起的则是权利和义务。在把公民身份当作各种平等权利的组合方面,自由主义传统存在着许多优点。它不仅对公民身份权利进行了细分,形成了公民权利、政治权利、社会权利、参与权利等权利种类③Thomas Janoski.Citizenship and Civil Society.London:Cambridge University Press,1998,p.30.,而且还探讨了公民身份权利之间是否存在着原则性矛盾的问题,尤其是公民权利、政治权利与社会权利之间可能存在的矛盾④Bryan Turner.Citizenship and Capitalism.London:Unwin Hyman,1986.。与自由主义相反,共和主义传统则更强调公民的责任和义务,把它们看作是公民身份赖以存在的条件。在共和主义传统看来,节制、正义 、勇气、智慧、判断力等是公民必须具备的美德,政治忠诚、热爱祖国、担任公职、服兵役、担任陪审员等则是公民必须承担的责任⑤Adrian Oldfield.Citizenship and Community:Civic Republicanism and the Modern World.London:Routledge,1990,p.135.。无论这两大公民身份传统在权利与内容问题上存在着多大的分歧,它们都构成了公民身份活动的内容,只是侧重点不同而已。同时,在理解自由主义和共和主义这两大传统的时候,我们也不能走向极端,认为它们就只重视权利或者义务,完全忽视对立面的存在。实际上,自由主义在重视权利的同时,也把纳税、遵守法律、忠诚国家等看作是公民必须履行的义务。共和主义在强调义务的同时,也把政治参与的特权仅仅局限于公民内部。因此,它们实际上只是在权利与义务问题上的相对侧重而已,它们之间的关系可以表现为表1的形式。其中,理想类型表示在一个国家中,如果公民既能享有平等,又能实现权利与义务的平衡,当是传统公民身份的最佳状态,c、d则表示对权利或者义务的相对忽视。

表1 传统公民身份的涵义

把公民身份看作是“个体在政治共同体中的正式成员资格”,使我们很容易看到“国家”在公民身份概念中的重要性,很容易看到由于这一资格所带来“权利”和“义务”,以及由于对于“权利”和“义务”的不同侧重而形成的理论流派。同时,不论是何种公民身份传统,它们都强调个体在政治共同体中的“平等”成员资格、“平等”的权利或者义务,这又使我们看到公民身份后面所隐含的“平等”追求。将“国家”、“平等”以及公民身份的“权利”和“义务”归结在一起,构成了公民身份的基本内涵。在公民身份两千多年的历史里,这些要素一直主导着公民身份的理念和形态。

二、公民身份的扩展性内涵

如果说共和主义主宰了从古典时代一直到17世纪的公民身份的话语的话,那么,自由主义传统则支配了过去两个多世纪的公民身份话语。但是,20世纪中后期以来,公民身份的话语再一次发生明显的变化。一方面,共和主义话语在经历长期沉寂之后再次复兴,形成新共和主义思潮,并在全球产生广泛的影响。另一方面,自由主义传统尽管不断经历反思和批判的洗礼,其在公民身份领域的主导地位依然不可憾动。更重要的是,除这两大传统之外,公民身份领域还兴起诸多新颖的概念,如女性公民身份、环境公民身份等。以前被屏蔽在公民身份范围之外的许多领域,现在却堂而皇之地被冠以公民身份的名字,成为公民身份的发展方向。这种变化极大地模糊了公民身份概念的内涵和外延。英国学者杰拉德·德兰迪(Gerard Delanty)指出,“社会性质的变迁迫使我们重新思考公民身份的涵义”①Gerard Delanty.Citizenship in a Global Age.London:Open University Press,2000,p.xiii.。公民身份概念的勃兴固然体现了公民身份的当代重要性,但面对如此五花八门的公民身份概念,人们也开始感到困惑和怀疑:公民身份概念在当前背景下是否还有确定的内涵。

在回答这一问题之前,首先有必要回到公民身份的光谱中去,弄清它在过去半个多世纪里到底发生了哪些变化。综览当今公民身份的光谱,其所发生的最大变化莫过于“从单一到多元”的变化。也就是说,在20世纪中期以前,公民身份的光谱主要是由某种单一的传统和思维所主宰,光谱的色调从而显得相对单一和容易辨识。但在当今时代,不仅传统的色调没有去除,而且还涂抹了许多新的色彩。这些新的色彩大致可以根据两大标准进行分类:一是从公民身份的内涵来看,除原来的自由主义和共和主义公民身份之外,还添加了以女性作为言说对象的“女性公民身份”,以环境作为言说对象的“环境公民身份”,以少数民族或者种族作为言说对象的“文化公民身份”,以情感作为言说对象的“亲密公民身份”,以性和性向作为言说内容的“性公民身份”等。20世纪中后期出现的形形色色的新社会运动是形成这些概念的主要催化剂。二是从公民身份的范围来看,除民族国家的公民身份之外,城市公民身份和世界公民身份等古老理念再一次复兴。除此之外,通过美国等联邦制国家的政治设计,还形成了联邦单位的公民身份,如州公民身份、邦公民身份或者加盟共和国的公民身份等;通过欧盟的政治设计和实践,形成了欧洲公民身份等地区性公民身份。联邦制和地区一体化的发展是形成此类公民身份的主要原因。从总体上说,公民身份的这些变化尽管极大地突破了其以前的内涵和外延,但是,这并不意味着我们就无法把握这一概念的内涵。

从根本上说,所有这些新兴的公民身份概念都是对以前自由主义或者共和主义公民身份传统的反思或者补充。因此,它们既承接了以前的公民身份涵义,又给它增添了更加特定的内涵;既反思以前外延所存在的问题,又把它拓展到新的领域。例如,在女性主义者看来,共和主义和自由主义传统尽管都宣称公民身份的普遍性、平等性,但它们实际上只是一种抽象的普遍和平等,它以“公民”为名,隐藏其后的本质是“男性”的特征。公民被赋予独立、理性、强健、有判断力等特征,实际上,它们只是男性特征的体现,女性则本质上被看作是依附的、感性的、柔弱的、没有判断力的人。因此,要真正实现平等的公民身份,就必须打破公共领域与私人领域的传统划分,打破将公民身份与男性特征联系在一起的思维定势,把女性的特征和职业也纳入公民身份的考虑范围,形成李斯特(Ruth Lister)所说的“妇女-友好型公民身份”②Ruth Lister.Citizenship:Feminist Perspective.London:Routledge,2003,p.195.或者杨(Iris Young)所说的“差异政治”③Iris Young.Justice and the Politics of Difference.Princeton,NJ:Princeton University Press,1990,p.184.。从这一方面而言,是女性主义者将公民身份的思考范围实质性地拓展到了性别领域。但是,即使如此,公民身份的基本内容并没有发生太大的变化,女性公民身份所主张的依然是“平等”、“权利”、“义务”等。这一点对于过去几十年出现的其他公民身份而言同样如此。例如,环境公民身份突破民族国家和人类内部的言说界限,将公民身份延展到自然和动物界,把自然和其他动物也看作是平等的主体,具有相应的权利,以此避免掠夺自然、虐待动物。亲密公民身份突破了将公民身份局限于公共领域的传统做法,把公民身份延展到家庭、性、代孕、同性恋等亲密关系领域,反对歧视这些领域的传统做法,要求尊重相关主体的权利,并且平等地对待他们④Kenneth Plummer.Intimate Citizenship:Private Decisions and Public Dialogues.Washington,D.C.:University of Washington Press,2003,p.6.。从总体来看,当代公民身份概念的涵义变化和外延拓展可以归纳为表2的方式。

表2 当代公民身份的涵义拓展

从表2可知,公民身份的基本要素并没有发生根本性变化,自由主义和共和主义的理念依然主导着公民身份的话语,但与以前不同的是,这两大话语同时被其他一些以前为这两大传统所忽视或者排斥的话语所补充。每一种新型公民身份都在某一个领域拓展了公民身份的外延,增加了公民身份的内涵。其中有些重在扩展公民身份的内涵,而对国家这一平台保持沉默,如女性公民身份、环境公民身份、亲密公民身份等。另一些则对公民身份的内涵基本保持沉默,重在扩展公民身份的范围,如“平行公民身份”,这一点在后文行将论述到。在当代,如果存在这样一种公民身份,它能够照顾到所有主体的“权利”和“义务”、能够在所有领域实现“平等”,这当然是一种最为理想的公民身份,即表2所说的“理想类型”。但这种情况在现实中并不存在,就当前的公民身份而言,它总是体现为在自由主义和共和主义传统的主导之下,同时受到女性公民身份、环境公民身份、文化公民身份等多重补充的格局。但是,理想类型并不会丧失其意义,它为衡量公民身份的现实状况提供了标准。

这里,还有必要对“平行公民身份”加以特别的解释。平行公民身份包括两种情形:一是公民在国家内部同时拥有多层级的公民身份(层级公民身份);二是个体同时拥有两个甚至多个国家的国籍(多重公民身份)。在当今世界,前者的最明显情况是联邦制国家所实行的双重公民身份,即个体既是较低层次的联邦成员单位的公民,也是较高的联邦层次的公民。但层级公民身份也存在其他一些形态,如城市公民身份(如中国香港的公民身份、中国户籍制度下的城市居民等)、欧洲公民身份和世界公民身份等。在欧盟国家,一个公民可能同时拥有城市、联邦单位、国家和欧洲的公民身份,如果他兼有世界主义的理想或者成为联合国的工作人员,那么,他将同时拥有所有层级的公民身份。但无论跨越多少层级,国家公民身份依然是其中最重要的一种。多重公民身份在古罗马时代就已经存在,但在当今的移民浪潮下变得更加突出,公民同时拥有多国国籍的情形已不在少数。平行公民身份的发展,对传统以国家为基础的公民身份形成了极大的补充,使公民身份成为一个跨越纵(层级公民身份)、横(多重公民身份)两个维度的立体化体系。

总之,当代公民身份概念的复杂化使公民身份的内涵和外延都发生了明显的变化。但是,这并不意味着传统公民身份涵义的根本改变,或者公民身份涵义变得无从把握。相反,所有新兴的公民身份类型都只是在反思或者批判传统公民身份的基础上,对其形成补充,它们使公民身份的涵义变得更加具体,使其外延变得更具有普世性。

三、公民身份的变迁机制

纵观公民身份在过去2000多年的发展史,期间一共发生过两次大的转型,表现为三种概念形态:一是17-18世纪从共和主义公民身份向自由主义公民身份的转型;二是20世纪中后期以自由主义为主导、多元公民身份并存的格局。每一次转型都意味着公民身份的内涵更迭和外延扩展。由此提出的问题是:促使公民身份产生转型的原因是什么?如何解释隐藏在这些转型后面的变化机制?时下,已有大量文献就第一种转型进行过探讨。例如,马克思主义者习惯于把它归纳为经济的原因,认为正是资本主义催生了现代社会,现代自由主义不外是适应现代资本主义社会的表现。韦伯主义者习惯于从文化的角度解释这种转型,认为宗教世俗主义的发展导致现代社会的兴起,伴随着这种兴起而来的是自由主义公民身份的发展。安东尼·吉登斯则把这种转型的原因归结为“两次大革命”(法国大革命和工业革命)的影响等①安东尼·吉登斯:《批判的社会学导论》,上海译文出版社2007年,第3~4页。。这些解释尽管从某个维度出发说明了宏观社会变迁,但却都表现出“化约论”的倾向,即或者把转型的原因归结为宏观社会结构的变化,或者归结为个人心理的变化,没有真正揭示公民身份的变化机制。

实际上,公民身份从来就不是一种只悬搁在政治或者社会当中、与个体不存在关联的概念,相反,它是一个非常“情境化”的概念,“情境”把行动者和相应的社会场景统一在一起。也就是说,它既与社会结构的制度性特征联系在一起,也与行动者的观念联系在一起。前者表现为宪法、法律等客观制度形式,后者则表现为公民的权利意识、义务意识、参与意识等观念形态。行动者的行动则是将两者联系在一起、并使其发生变化的动力。古希腊先哲赫拉克利特以及近代马克思、黑格尔等人的辩证法都表明,任何事物都不是静止不变的,相反,事物的运动是绝对的,静止则是相对的。“人不能两次踏进同一条河流”,生动地表明了运动绝对性和静止相对性的原理。反映到公民身份领域,作为社会结构性原则的公民身份制度也不会是静止不变的,而是会随着社会现实的变化而不断发生改变。这种变迁模式总体上可以归结为如下方式:社会结构的相对稳定性以及作为其反映的公民身份制度;社会结构变动的绝对性,以及作为对外在世界能动反映的人们的思想和观念的不断发生变化,形成新的思想和观念;这种观念促使人们采取新的行动方式来要求更加适应新社会现实的公民身份;最后是新公民身份不断被创立和制度化,从而使公民身份发生转型。因此,公民身份的转型实际上是制度、观念、行动相互作用的产物。公民身份的这种变迁方式同时也反映了吉登斯“结构化理论”的基本思想。他指出:“社会系统的结构性特征对于它们反复组织起来的实践来说,既是后者的中介,又是它的结果”②安东尼·吉登斯:《社会的构成》,三联书店1998年,第89页。。

如果说社会结构和人类观念的变动性是一个相对较为容易理解的问题的话,那么,上述总体变迁模式中还有两个问题有待进一步说明:一是促进公民身份转型的“行动”;二是如何根据上述模式来解释历史上出现的公民身份转型。对于“公民身份行动”的问题,当代公民身份研究专家恩靳·艾辛(Engin Isin)有过大量的论述。在他看来,公民身份行动是一个与公民身份行为相区别的概念。后者表现为公民从事纳税、投票、服兵役、参加听证等行为,因此是已经取得公民身份的个体按照公民身份的制度规定而从事的“例行化”行为,这些行为尽管重要,是公民身份制度再生产的基本途径,但却不会创设新的公民身份制度。因此,在艾辛看来,他们并不属于“公民身份行动”的范畴。相反,公民身份行动则是一种能够催生新的公民主体的行动(即把以前处于公民范围之外的臣民、属民、部民等变成公民),是一种能够通过其要求的表达而能够创设新的公民身份场所的行动,是一种能够为公民身份增加新的内容的行动③Engin F.Isin & Greg M.Nielsen.“Theorizing Acts of Citizenship”,in Engin F.Isin & Greg M.Nielsen(eds.).Acts of Citizenship.London:Zed Books Ltd.,2008,p.18.。公民身份行动的主体并非必须事先获得公民身份的地位,相反,他们更多体现为“权利的要求者”,把自己建构成“有权要求权利的人”。总之,公民身份行动是一种聚焦于“开拓和创新”公民身份内容的行动,而不是纳税、投票等例行化的公民身份行为。正是公民身份的这种特质,使公民身份能够不断扬弃自身而发展前行。

至于公民身份转型的历史解释问题,如前所述,公民身份在历史上曾经经历过两次大的转型。在近代资本主义兴起之前,社会结构主要是建立在土地经济的基础之上,与之相应的公民身份则表现为共和主义的类型。这种公民身份局限于拥有相当数量财产(尤其是土地)、取得经济独立和有充足时间的少数公民身上。这一点在亚里士多德、卢梭等的思想中具有明显的体现。例如,亚里士多德认为,“在我们的理想(模范)的城邦中,土地应归属于执兵器以卫国境并参加政治的人们(阶级)”①亚里士多德:《政治学》,第372~373页。。近代经济和社会结构的变化带来了人们思想观念的变化。通过宗教改革、文艺复兴、启蒙运动等社会运动,人们的思想也发生了根本变革,自然权利论、人民主权论、契约论等观念深入人心。在新观念的基础上,政治思想家们设计出新的、迥异于以前的政治发展图景,如代议制政府、分权制衡的政治构架等。新的权利要求和政治设计最终通过人们的公民身份行动(如英国资产阶级革命、法国大革命、美国独立战争等)得以实现。在新的社会和政治条件下,自由主义公民身份取代共和主义的公民身份成为时代的主流。在新的公民身份范式的主导下,权利的主体得到扩大,个人权利成为公民身份的基础,国家与社会的关系发生倒转。20世纪中晚期再一次发生一系列影响深远的事件或者潮流,如两极格局的解体,全球恐怖主义的兴起,全球化的发展以及由此带来的全球移民浪潮,后工业主义的发展以及由此带来的生产方式的变革等。这些事件和潮流再一次对人们的观念形成严重的冲击,通过女性主义运动、环保主义运动等新社会运动,通过各种国际公民社会组织的行动,通过国家间的政治行动(如欧洲国家缔结欧盟的行动、国际维和行动等),传统自由主义的公民身份持续受到检视和反思。在此基础上,新的公民身份类型不断涌现,最终演变成为以当今自由主义和国家公民身份为基础的多元公民身份格局。在新的公民身份格局下,公民身份的主体、内容、性质等方面得到实质性的扩展和充实。

行文至此,本文以对两大问题的总结作为收尾。首先,公民身份尽管处于持续变动的过程中,但肯定这一点并不意味着可以对它作任意的解释。综观公民身份概念的历史,不论在什么时代和何种背景下,它都始终贯穿着某些共同的要素,如国家、平等、权利、义务等。这些要素构成了公民身份概念的特定内涵。过去数十年公民身份概念的复杂化尽管造成了困惑和怀疑,但同时也为重新思考公民身份提供了契机。在检视各种新兴公民身份追求的基础上,本文提出,它们实际上是从各个方面对传统公民身份进行拓展和补充,使公民身份所宣示的理想更加实质化和具体化。其次,公民身份是一种重要的社会和政治制度,同时也是一种重要的思想观念。对于公民身份涵义变迁的解释不能仅仅局限于某个单一的要素,必须将两者结合起来,以公民身份行动作为贯通二者的纽带。从根本上说,公民身份的变迁是制度、观念、行动三者互动下的产物。

郭忠华,中山大学政治与公共事务管理学院教授,政治学博士,博士生导师,中山大学中国公共管理研究中心研究员;广东 广州510275。

中山大学“985”三期研究项目;教育部人文社会科学青年项目(09YJC810048);国家哲学社会科学一般项目(10BZZ015)

叶娟丽