认知动词与语言信息交流概念空间重构*

——英汉“wh-不定词”语法化比较研究

吕公礼

(青岛大学,青岛266071)

1 引言

近几十年来,类型学的基本发展趋势是从多种语言范畴功能的比较中归纳和概括语言共性和差异,经历了蕴含共性、语法等级、语义图模式(the semantic map model)及多维测度的发展阶段。其中,语义图或“概念空间”模式因其对语法等级和范畴的深层解释力而被广泛应用于各种语法词汇范畴的研究中,该模式在Croft(2001)的激进构式语法中得到系统应用。(Croft 2002:133)Croft认为,“‘概念空间’代表人类信息交流概念知识的普遍结构”(Croft 2002:138)。这与功能类型学的“动态范式”(Croft 2002:246)体现了相同的观念和取向:语言信息交流是语言范畴的本源。在具体研究领域,中外学者就“wh-不定词”的句法源型及语篇背景研究达成了一个基本共识:认知动词是洞察语言信息交流“概念空间”的重要窗口。在认知心理学领域,研究者以认知动词为实验证据探究心智组织结构,从非语言学视角支持了Croft的观点,即“概念空间”是从世界语言中解读出来的人类心智的地图(the geography of human mind)。(Croft 2001:364)基于以上认识,本文以认知动词为切入点,以问-答为原型来重构语言信息交流的“概念空间”,进而探索英汉“wh-不定词”语法化机制的共性和差异。

2 多种研究的汇聚点及问题的提出

“wh-不定词”与其出现的主句谓语动词密切相关,其中认知动词是探索“wh-不定词”及相关语法范畴深层机制的重要切入点。早期,生成语法研究“wh-不定词”句法环境和限制条件。近20年以来,功能类型学以语言范畴外在功能为基础,对“wh-不定词”的历时发生学和机制进行动态解释,展示出了更强的解释力。Haspelmath通过对100种语言大样本和40种语言小样本的考察发现,疑问代词是“不定代词”的主要来源,其中英语“不定代词”有4种源结构(<表示源于):(1)The‘dunno’(who)type<some-系列;(2)The‘want/please’(what)type < any-系列;(3)The‘it may be’(who)type< wh-ever系列;(4)The‘no matter’(who)type < no matter wh-系 列。(Haspelmath 1997)

显然,“不定代词”或“wh-不定词”与言语主体主观状态密切相关,其中‘dunno’作为动词know的否定形式,直接体现主体的认知信息状态。这里须要特别指出的是,王力(1985:230)和吕叔湘(2004)在上世纪40年代就已注意到,汉语疑问代词“非疑问用法”从历时演化而来(王力1944)。吕叔湘(2004a:183;2004b:156)特别指出,汉语“疑问代词”的一些“虚指”用法之前有时加上“不知”两字。他用如下语例来说明(《红楼梦》):

①前日不知为了什么撵出去,在家里哭天抹泪的。

②多半是薛大爷……不知在外头挑唆了谁来在老爷跟前吓的蛆。

③湘云伸手擎在掌上,心里不知怎么一动,似有所感。

吕叔湘的论述表明,“不知什么”作为一个短语结构具有一般意义。因此,他用“不知……”概括疑问代词“虚指”的所有形式,提出“不知谁”、“不知怎么”、“不知多少”及“不知哪”的普遍结构。(吕叔湘2004)石毓智通过对现代汉语疑问标记的感叹用法的研究发现,汉语感叹句中“多”和“多少”前常有“不知”,构成“不知多少/么”结构。(石毓智2006)他认为,这些结构中的“多”经过语法化逐渐成为独立使用的感叹句标记,“不知”的表述作用逐渐减弱。上述研究的理论背景和语言基础不同,研究方法各异,但却形成了相似或共同的指向,即言语主体与信息单位之间的认知关系,其语言映照和编码可初步概括为如下模式:我(说话人)+不知+(wh-)。

英语“不定代词”(如 some-系列)和汉语“什么”、“谁”、“怎么”、“多少”及“哪”属于“形态”,但它们显然是上述句法模式语法化的产物。这一基本结论显示出的重大问题是:疑问代词为何是“不定代词”、感叹词、甚至条件句等多种语法范畴产生的源头?这种源头为何具有跨语言普遍性(至少汉语和英语在这些方面表现出很多相似性)?我们认为,在上述句法模式的背后存在着更为普遍的原型形态——语言信息交流的问-答原型。这一结论在中外学者的研究中可以找到语言事实的支持。Haspelmath的统计表明,疑问代词是“不定代词”的主要源头,他确立的“不定代词”的4种源结构也包含wh-成分。(Has-pelmath 1997)按照吕叔湘(2004)的考察,汉语假设句中的虚指性“什么”可在问-答结构中找到来源。以下是他列举《红楼梦》中的例子。(吕叔湘2004:157)

④有什么不平的事?告诉我,我替你出气。(“什么”为疑问用法)

⑤ 有什么不平的事,告诉我,我替你出气。(“什么”为非疑问用法)

吕叔湘还提到,否定句里的虚指“什么”往往跟问句里的“什么”相应。(吕叔湘2004:158)例如:

⑥ (宝玉问)你才说什么?(黛玉答)我没说什么。

⑦(王夫人问)你想吃什么?(宝玉答)我倒不想什么吃。

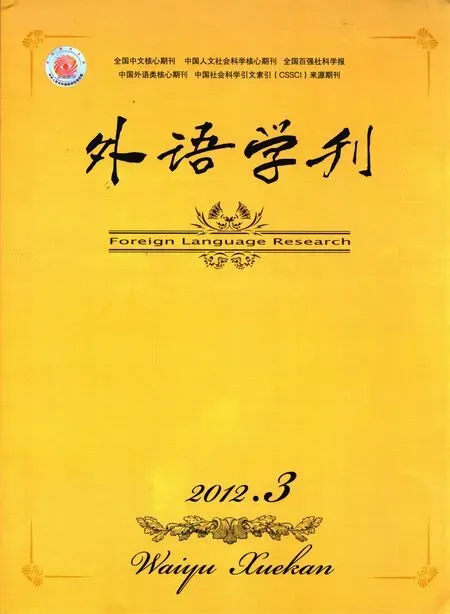

他指出,这样的回答方式“是很自然的,至少我们想不出如果不用‘什么’有什么同样方便的回答法”。这表明,“中外学者对wh-不定词”的疑问词源头和问-答结构的原型意义其实多有共识。Haspelmath对世界语言“wh-不定词”的类型学研究(Haspelmath 1997)无疑是上述共识的最新理论概括和解释。Haspelmath关于世界语言“不定代词”的跨语言研究表明,世界大多数语言有9种普遍意义和功能,它们按相似性联系构成以下蕴含图:

图1 不定代词功能蕴含图(Haspelmath 1997:4)

从上图可以看出,特定性(specificity)是所有用法的核心特征,其本质是言语主体关于信息单位的认知状态,而问句和条件句等是“wh-不定词”出现的句法和语义环境。正如Croft所述,语义图和概念空间虽从跨语言语料归纳而来,其源头却在于“人类信息交流概念知识的普遍结构”(Croft 2002:138),而Haspelmath关于“wh-不定词”本源的结论也表明,问-答是语言信息交流产生和演化的原型,是“wh-不定词”演化的深层机制之所在。

3 语言信息交流概念空间的认知重构

3.1 问-答原型的认知背景和词汇语法映照

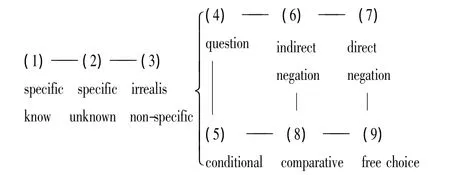

认知活动是人类感知、获取、加工及传递信息的过程,这一过程以疑问为动因,以答案为目标。疑问与答案的辩证运动是认知过程的基本展开形态。认知的问-答本质是贯穿于苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、康德及伽达默尔等西方大家的核心思想观念之一。(吕公礼2007:77)Roschner把这一观念上升至认识论层面,提出问题认识论 (question epistemology)。(Roschner 2000:1)。他指出,人类认知活动“不断扩展和加深信息的范围”,探知是“追求关于‘现实世界’的信息过程”,“人类探知植根于疑惑”。他还明确指出,“按照逻辑展开问题的回答来组织信息是最基本,也无疑是最重要的认知系统建构方式”(Roschner 2000:1)。语言活动是人类认知活动的高级形态,是人际信息传递的过程。认知活动以问-答为原型,该原型又进一步延伸和外化为语言信息交流的对话形态,语言功能和结构更为复杂的格局由此形成。我们用以下模式来概括语言信息交流的问-答原型:

图2 语言信息交流的问-答模型

该模型揭示了两个相互统一的关系,一是“知”与“言”,二是信息主体与信息单元。两个关系构成认知动词及其构式的经验背景,而语言信息交流的经验背景如何映照为语法和词汇一直是现代语言学的重要论题。生成语法探讨“允准词”,显然是“知”与“言”词汇语法形态的早期研究。Trotta(2000:94)以语料库为基础,归纳出英语中的10类wh-从句“允准词”:(1)知识/认知 (knowledge/cognition);(2)存疑 (doubt);(3)探寻(inquire);(4)感知 (perception);(5)思考 (reflection);(6)记忆(recollection);(7)判断 (judgment);(8)惊奇 (amaze);(9)关切 (concern);(10)交流(communicate)。在其他语法理论背景中,Givon用PCU(perception,cognition及 utterance的动词)概括“知”与“言”,区分事实性(factive)和非事实性(non-factive)两类词汇。(Givón 2001:153)在Halliday的系统功能语法中,“知”与“言”被视为心理过程(mental process)、言语过程(verbal process)和动词与其后小句的投射。(Halliday 1985/1994:252)其中值得关注的是,Halliday视say为言语过程动词的一般成员,代表语言信息交流的整体,然后区分ask类与tell类,对问与答、问句与述句的内在联系作出了简洁而深刻的概括。不过,上述探索多为基于单一语言的共时分类,对跨语言普遍机制的解释有限。随着认知语言学的发展,认知动词的跨语言普遍性和类型学特征受到更多关注。在自然语义元语言理论中,THINK被视为一种普遍语义基元,相关的基元还有 KNOW,FEEL,SEE,HEAR,WANT,SAY等,Goddard据此进一步探索思维跨语言表现的共性和变异。(Goddard 2003)Fortesue则通过心智活动言语表达的跨语言比较,探索心智民俗模式(folk models of mind)的普遍框架。(Fortescue 2001)不过,自然语义元语言缺少严格界定的方法论,基元的普遍性也成问题。(Geeraerts 2010:132)更为重要的问题在于,语词映照的主体信息状态没有认知心理学实证支持,就难以对“wh-不定词”的演化作出直接解释。

3.2 “知”与“言”的词汇化:认知心理学证据

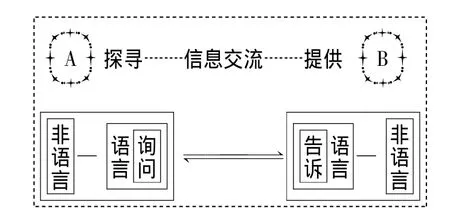

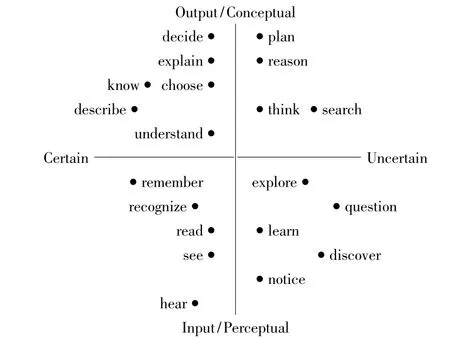

认知动词和言语动词是语言信息交流中“知”与“言”的词汇化,而这类动词反过来也为后者的“概念空间”提供重要线索。实际上,从语言形态探寻认知过程,在跨语言材料的共性中解读人类心智结构,恰恰是功能类型学的重要方法。Croft(2001:364)认为,语义图表现人类心智地图,它从世界语言的事实中解读,其方法提供的信息为迄今最先进的大脑扫描技术所不能。(Haspelmath 2003)认知心理学从认知动词来反推主体与信息的关系,也取得了重要的成果。Bloom通过认知动词研究学习和教育中的心智和认知过程。(Bloom 1956)近期,通俗心理学采用类似的方法研究心智和认知的类型和特征。对不同语言文化背景的人们的心理动词的组织进行实验性研究(Schwaneflugel,Martin&Takahash 1999)。在这些实验中,来自特定文化(美国、德国、日本)的受试者对各自语言中表示心理活动的动词相似性进行评判,Schwaneflugel,et.al从中得出颇具普遍意义的结论:人类心理动词按以下两种维度特征来组织(附有相应的动词):

图3 人类心理动词两种维度

Schwaneflugel,et.al采用“多维测度”的方法把上述维度综合起来,得到核心维度图图4(限于篇幅,本文删减了部分动词)。

该研究所确立的维度具有启示意义,只是其个体认知取向具有局限性,须要延伸到人际间信息传递过程,才能契合语言信息交流的本质特征。如前所述,人际信息交流内置于更大的认知活动,因此,要绘制出相应的“概念空间”就必须把个体认知取向整合进人际信息交流之中。为此,我们根据语言信息交流的问-答模型(图2所示)确立以下基本认识:语言信息交流是“知”与“言”在探寻方与提供方的相互转换。

图4 德国成年人认知动词组织的多维测度

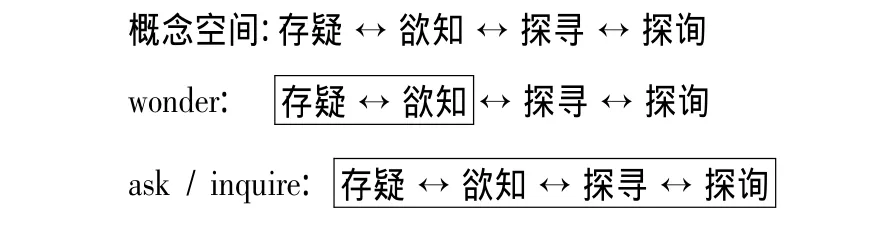

在探寻方,“知”呈现为“不确定”状态,即言语信息主体关于信息单元的存疑状态,信息的语言“探询”由此而启动。疑为问之动因,也为信息交流之起点。考虑到与此相关的其他动因,如“关切”和“惊奇”等,可建构以下“概念空间”(其中箭头右向表示预备条件,左向表示蕴含关系)及wonder和ask/inquire的语义图(长形框代表它们在概念空间中覆盖的区域):

图5 信息探寻方“知”和“言”概念空间及语义图

以上蕴含关系解释了以下陈述句为何往往能够实现某种间接的问句功能。

⑧I wonder what time it is now.

⑨ I don’t know what time it is now.

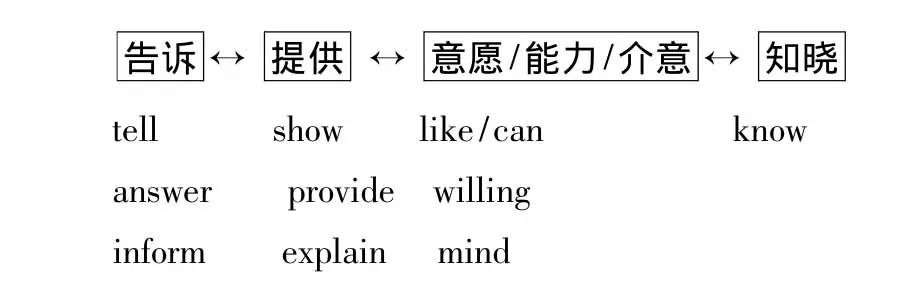

在提供方,“知”呈现为“确定”状态,即言语信息主体具备传递信息的条件,这是言语行为“告诉”的预备条件。考虑到“告诉”的其他预备条件(如意愿、能力及介意等),可建构如下概念空间(附有相应的英语语词):

图6 信息提供方“知”和“言”概念空间及语义图

上图中的蕴含关系为以下英语语句功能提供了合理的解释,它们通过提问预备条件实现其间接功能。

⑩Do you know what time it is now?

⑪ Can you tell me what time it is now?

⑫ Would you like tell me what time it is now?

⑬ Do you mind telling what time it is now?

4 “概念空间”与英汉“wh-不定词”语法化的跨语言比较

我们把“Wh-不定词”源结构的基本语法特征归纳为:(1)人称:表示说话人;(2)动词:认知态度、否定语气、现在时态表示认知不确定性;③wh-从句:指别性(识辨性)体现指代功能。前面的讨论表明,语言信息交流本体所含潜在功能和关系远多于实际编码,而不定代词的源结构只是信息交流中少数主要功能关系特定侧面的映照。这种句法侧面映照经语法化逐渐固化为一定的词汇形态,形成了“非疑问用法”或不定代词。按照现代语法化理论,语篇是所有语法范畴和结构的源头。(Givón 1979:83)英汉“wh-不定词”均以语篇问-答原型为源头,从该原型的疑问演化而来。通过逆向重构,我们可以确立三个演化阶段。首先,语言信息交流启动Wh-(指别性)问句;其次,作为语言信息交流中的实际问句,Wh-(指别性)问句投射到认知和态度动词谓语,形成间接问句结构“我(说话人)+ 不知 +〔(所指)是wh-〕”,映照言语主体与信息单元之间的关系,这是句法变换;最后,投射形成的语句结构进一步嵌入更大的语句框架,充当其中的指代成分。在此过程中,原本从语篇中带有的说话主体、认知或态度动词逐渐脱落,wh-(指别性)从句的谓语部分也逐渐脱落,最后遗留下来的是Wh-(指别性)问句所体现的不定性成分。概括起来为:

以上所概括的语法化机制与Haspelmath(1997:132)的说明是一致的:不定代词句法源结构是语篇问句向认知或态度动词的投射。下面是 some-系列源结构演化例释:

(i)The‘dunno’(who)type < some-系列

She told him somethingi.I don’t know〔what itiwas〕.

另外,Lakoff提出的“句法混合体”(syntactic amalgam)(Haspelmath 1997)也提供了重要的语言事实。与“wh-不定词”有关的“句法混合体”结构为“我(说话人)+不知 + 〔(所指)是wh-〕”,该结构的“句法混合体”是其嵌入更大语句框架、形成纯粹指代成分之前过渡阶段的遗留形态。值得指出的是,吕叔湘在上世纪40年代就已经注意到了这类结构的普遍性。

“概念空间”从本质上讲是对语言信息交流功能共性的概括,这是汉语疑问代词“非疑问用法”和英语“不定代词”比较的共性基础。在语法化过程中,两种语言形式和功能的同步发展与否,是观察其共时形态差异的主要基础。汉语中的“非疑问用法”已经说明,在向“非疑问用法”的演化中,汉语疑问代词除字形变化和语音轻读外,仍用原词表示不定功能,其演化滞后于功能的发展,形式与功能的演化并不同步。显然,英语中除了-ever系列和no matter系列保留疑问语素wh-外,其他系列的形式发生了明显的变化,已无wh-遗留。英语中表示“人”和“物”的“不定代词”由some,any,no与本体范畴thing,body,one构成。从总体上看,英语“wh-不定词”功能和形式保持某种同步发展。由于形态上的差异,汉语“非疑问用法”则主要靠汉字搭建的框架来实现,如“不管……什么∕谁”、“谁…也∕都”、“谁……谁”等,而英语“不定代词”主要靠语素组合(如some+thing,who+ever)来构造。另外,汉语“wh-不定词”保留疑问代词的基本字形,其“非疑问用法”前可出现“不知”或“不管”的标记,表明它们更靠近句法和语篇源头。而英语中some-,any-,no-系列前不能加“不知”之类的标记,表现出更高的语法化程度。

吕叔湘.吕叔湘文集(第1卷)[M].北京:商务印书馆,2004a.

吕叔湘.吕叔湘文集(第3卷)[M].北京:商务印书馆,2004b.

吕公礼.语言信息新论[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

石毓智.现代汉语疑问标记的感叹用法[J].汉语学报,2006(4).

王 力.中国语法理论(王力文集第一卷)[M].北京:商务印书馆,1944.

朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

Bloom,B.S.Taxonomy of Educational Objectives,Handbook I:Cognitive Domain[M].New York:David McKay Co Inc.,1956.

Croft,W.Typology and Universals[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990/2002.

Croft,W.Radical Construction Grammar Syntactic Theory in Typological Perspective[M].Oxford:Oxford University Press,2001.

Fortescue,M.Thoughts about thoughts[J].Cognitive Linguistics,2001(1).

Geeraerts,D.Theories of Lexical Semantics[M].Oxford:Oxford University Press,2010.

Givón,T.On Understanding Grammar[M].New York:Academic Press,1979.

Givón,T.Syntax:a Functional-Typological Introduction[M].Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2001

Goddard,C.Thinking Across Languages and Cultures:Six Dimensions of Variation[J].Cognitive Linguistics,2003(3).

Haspelmath,M.Indefinite Pronouns[M].New York:Oxford University Press Inc.,1997

Haspelmath,M.The Geometry of Grammatical Meaning:Semantic Maps and Cross-Linguistic Comparison[A].In Tomasello,Michael(ed.).The new psychology of language[C].Mahwah,NJ:Erlbaum,2003.

Roschner,N.Inquiry Dynamics[M].New Brunswick:Transaction Publishers,2000.

Trotta,J.Wh-clauses in English:Aspects of Theory and Description[M].Amsterdam/Atlanta:Rodopi,2000.

——吕叔湘中学的成长图景