福清市江阴半岛土地利用变化及其生态环境效应分析

游丽平

福清市江阴半岛土地利用变化及其生态环境效应分析

游丽平

福州市环境科学院

该文以江阴半岛为研究对象,利用2006年、2009年2期TM遥感图像,对2006~2009年江阴半岛土地利用变化及其生态环境效应进行了研究,结果表明:(1)2006~2009年,江阴半岛土地利用总体表现为道路、工矿用地、居民点的增加,林地、耕地、水体和养殖区的减少。(2)江阴半岛土地利用程度逐年提高,变化量较大,说明江阴半岛土地利用集约度进一步提高,处于土地利用快速发展时期;(3)各种土地利用类型的空间动态度较大,特别是工矿用地和道路、居民地;(4)生态环境效应分析表明,江阴半岛生态环境质量出现一定程度的恶化。

土地利用变化 生态环境效应 江阴半岛

土地利用变化及其生态环境效应研究对于了解区域生态环境变化具有重要意义,区域土地利用变化及其生态环境效应已成为当前区域环境研究的热点之一,国内学者从土地利用变化对生态系统服务价值、生态环境质量影响等方面开展了深入研究[1-9]。本文以近年来福清市江阴半岛土地利用变化为切入点,对其2006~2009年间土地利用变化对区域生态环境效应进行了探讨,试图找出土地利用变化与生态环境效应之间的内在规律,以期为区域土地利用和生态环境建设提供参考。

1 研究区概况及数据处理

1.1 研究区概况

江阴半岛坐落于福建省福清市南部,是福建省9个海岛乡镇中第一大海岛,面积69.74平方公里,海岸线长65公里,属地震引起的大陆断层,地形以丘陵、岗台地为主。江阴半岛属南亚热带海洋性季风气候,本地区年平均气温19.6°C,年降水量1239.1mm,土壤类型有赤红壤、盐土等,岛上植被主要为森林植被和农田植被。

1.2 数据处理

以2006年和2009年2期LandsatETM+/TM遥感影像为数据源,结合对江阴半岛的实地调查,参照国内常用的土地利用分类系统,并根据江阴半岛的具体情况及研究目的,将土地利用分成道路、工矿用地(包括取料场)、居民点、林地、农耕地、水体(包括河流水面、水库水面、海域)、养殖区等7种类型。在遥感数据预处理的基础上,目视解译得到江阴半岛土地利用图。

2 江阴半岛土地利用时空变化分析

2.1 土地利用变化幅度及变化速度分析

土地利用变化幅度指土地利用类型在面积方面的变化,它反映总量的变化。土地利用变化速率可直观地反映某一土地利用类型的变化剧烈程度与速度,也可反映不同类型间变化的差异[10]。土地利用变化幅度和变化速率的数学表达式为:

根据公式(1)、(2)可得2006~2009年江阴半岛土地利用类型变化幅度及变化速率情况,结果如表1所示。

表1 2006~2009年江阴半岛土地利用类型变化幅度及变化速率

从表1可知,江阴半岛土地利用类型以农耕地、林地为主。2006~2009年间,土地利用变化幅度主要表现为道路、工矿用地、居民点的增加,林地、耕地、水体和养殖区的减少。土地利用变化速率主要表现为道路年变化速率最大,高达60.81%,可见,江阴半岛的开发带来交通用地的迅速增长, 随着居民点和工矿用地面积的增加,交通土地利用面积也不断增加,林地年变化速率最小为-0.62%。

2.2 土地利用程度变化分析

土地利用程度反映人类在土地利用系统中的影响广度和深度。土地利用程度可用土地利用程度综合指数来反映[11],其大小可反映土地总体利用程度的高低。刘纪远等从生态学的角度出发提出了土地利用程度分级标准并赋予分级指数[12]。土地利用程度变化量可定量反映区域内土地利用的综合水平变化趋势[11]。土地利用程度综合指数及土地利用程度变化量表达式为:

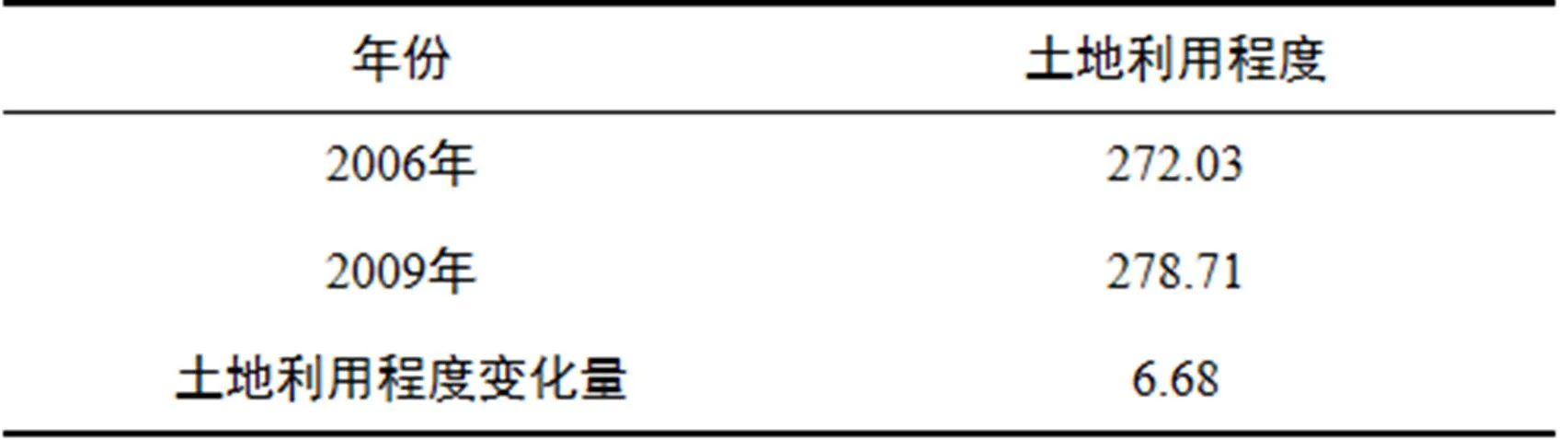

根据公式(3)和(4),可得2006~2009年江阴半岛土地利用程度变化见表2。

表2 2006~2009年江阴半岛土地利用程度变化

从表2可知,2006~2009年,江阴半岛土地利用程度指数逐年提高,2009年达278.71,说明江阴镇土地利用单一化程度越来越高,土地利用集约性越来越高。2006~2009年间土地利用程度变化量达6.68,变化幅度较大,说明江阴半岛正处于土地利用快速发展时期,受人类活动影响较大。

2.3 土地利用变化空间动态分析

利用GIS的空间分析功能,对江阴半岛2006年、2009年土地利用图进行空间叠置分析,得出土地利用类型的转移矩阵(见表3)。

表3 2006~2009年江阴半岛土地利用类型面积转移矩阵 单位:hm2

从表3可知,江阴半岛的土地利用类型转移变化呈现如下特点:

(1)道路面积显著增加。3年间净增加63.63hm2,主要从林地和农耕地转移而来。

(2)工矿用地面积大幅增加。3年间净增加222.50hm2,主要从养殖区、水体、林地、农耕地转移而来,其中由养殖区和水体贡献的转化量分别达109.16hm2和85hm2,由此可见,因江阴半岛特定地理位置,工矿用地主要通过填海造地方式迅速扩展。

(3)居民点面积有所增加。居民点面积的增加由农耕地转化而来。

(4)林地和农耕地面积均有所减少。其中林地主要转出的土地利用类型为道路、工矿用地和少量的农耕地。农耕地主要转出的土地利用类型为道路、工矿用地和居民点。

(5)水体和养殖区的面积均有明显减少。水体和养殖区均表现为单一地转出为工矿用地,二者均没有转入。

3 土地利用变化的生态环境效应分析

本文采用区域环境影响强度指数作为分析江阴半岛土地利用变化的生态环境影响分析指标,环境影响强度指数用于描述一定区域内土地利用受人为活动的影响强度,环境影响强度指数越大,说明该区域受人类干扰越大、生态系统越脆弱、环境被破坏程度越深。其计算公式如下:

式中,为区域环境影响强度指数;为土地利用类型的数量,A为第种土地利用类型的总面积,P为第种土地利用类型所反映的区域环境影响强度参数;为土地利用总面积。区域环境影响强度参数P反映了不同土地利用类型的人类参与、管理、改造的强度和属性特征,在考虑研究区实际情况的基础上,参考李杨帆等[13]的研究,对各土地类型的生态环境质量赋值如表4。

表4 不同土地利用类型中区域环境影响强度的参数(P)

根据公式(5)及表4,可得江阴半岛2006年区域环境影响强度为0.446,2009年区域环境影响强度为0.471,2006~2009年间,区域环境影响强度指数有所增大,可见,伴随着人类活动对江阴半岛土地利用的影响,在土地利用转换过程中,尤其是工业区的扩张,林地、水体的减少,江阴半岛生态环境质量出现一定程度的恶化。

4 结论

2006~2009年,江阴半岛土地利用总体表现为道路、工矿用地、居民点的增加,林地、耕地、水体和养殖区的减少。江阴半岛土地利用程度逐年提高,变化量较大,说明江阴半岛土地利用集约度进一步提高,处于土地利用快速发展时期。各种土地利用类型的空间动态度较大,特别是工矿用地和道路、居民地。

生态环境效应分析表明,伴随着人类活动对江阴半岛土地利用的影响,在土地利用转换过程中,尤其是工业区的扩张,林地、水体的减少,江阴半岛生态环境质量出现一定程度的恶化。

[1] 王璐,刘新平,吴世新.艾比湖流域土地利用对生态环境影响分析[J].新疆农业大学学报, 2011,34(3):268-274.

[2] 李晋昌,王文丽,胡光印,魏振海.玛曲县土地利用/覆盖变化对区域生态系统服务价值的影响[J].中国环境科学,2010,30(11):1579-1584.

[3] 王红玲,林建平.汕头市土地利用时空变化及其生态环境效应研究[J].热带地理,2010,30(4):369-379.

[4] 乔庆伟,许庆福.威海市土地利用规划对生态环境的影响[J].环境科学与管理, 2010.35(12):113-116

[5] 刘云霞,陈爽,姚士谋,彭立华. 南京市域土地利用变化对生态环境影响的圈层结构分析[J].南京林业大学学报(自然科学版),2008,32(2):29-33.

[6] 谢红霞,李锐,任志远,杨勤科. 区域土地利用变化对生态环境影响定量评估——以铜川市城郊区为[J].自然资源学报,2008,23(3):458-466.

[7] 贾宏俊,万荣荣,杨桂山,陈爽,黄贤金.南京市土地利用与生态环境协调发展研究[J].环境科学研究,2008,21(4):69-75.

[8] 赵强,李秀梅,任敏敏.济南市土地利用变化的生态环境效[J].济南大学学报(自然科学版),2007,21(4):314-320.

[9] 王佳. 土地利用与土地覆盖变化对生态环境质量的影响[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2007,23(5):99-102.

[10] 董建军,张庆,牛建明. 呼和浩特市土地利用变化及其景观格局和生态环境效应分析[J].内蒙古大学学报(自然科学版),2008,39(4):417-422.

[11] 张杨,刘艳芳,丁庆,江平.1 996—2006年武汉市土地利用/覆被变化研究[J].生态环境学报,2010,19(1 1):2534-2539.

[12] 刘纪远,张增祥,庄大方,等.20世纪90年代中国土地利用变化时空特征及其成因分析[J],地理研究,2003,22(1):1-12.

[13] 李杨帆,朱晓东,孙翔,王向华.快速城市化对区域生态环境影响的时空过程及评价[J].环境科学学报,2007,27(12):2060-2066.