“谜之国”的人们

沈大飞

大约总是认为朝鲜人严肃、刻板,然而,深入接触之后会发现,他们不过是普通人,其生活中的很多情形,是我们三四十年前习以为常的,而最近几年,生活在这个被世界认为神秘国度的人们,也因为与世界的接触越来越多,正在发生悄悄的改变。

2012年4月,我第四次从朝鲜结束拍摄离开。那天清早,坐在中国造“金杯”面包车开出羊角岛国际饭店,在平壤市区里拐了几个弯,向北边四十公里外的顺安国际机场奔去。

一路上,摄制队同事一直在和女翻译小崔聊天,对话的内容,说出来读者可能不大相信,是美容。连续多天和我们一起在外面跑,小崔晒黑了,脸上现出小雀斑,她很担心。摄制组虽是全男班,已足够和一位爱美的朝鲜女生谈论这个话题了。

男生们热心而努力地用结结巴巴的普通话,教小崔平时怎么用草莓加牛奶、黄瓜或者柠檬来护肤。听着小崔一声声惊讶的低呼,我忍不住加入,说起了小崔听不懂的广东话:“别说了,草莓柠檬在这里可是奢侈品,说不定还是‘战略品,用来敷脸,说得轻易,人家会怎么想?”

车厢陷入了沉默。四年来,四入朝鲜,对于这个谜一样的国家,和这里的人们,我渐渐有了些感受:在外界眼里,他们可能严肃、刻板,甚至还有些愚昧,但与他们深入接触后会发现,他们也不过是普通人,其生活中的很多情形,是我们三四十年前习以为常的,当有的国人以一种居高临下的心态去看待朝鲜人民时,其实是忘记了我们自己如何走过来的。

但最近几年,生活在这个被世界认为最神秘的国度里的人们,因为与世界的联系正越来越多,也正在悄悄地发生改变,但我们自己,也许有许多方面却还停留在过去。

小崔

小崔全名崔心惠,四年来每次来朝鲜,都是她做翻译。一开始,我们叫她崔小姐,熟了后就叫小崔,她显然更喜欢这个显得年纪小的称呼。

第一次见到小崔是在2009年4月,那也是我第一次赴朝鲜拍摄纪录片。在顺安机场接机大厅,一位脸圆圆的、在朝鲜人中算有点胖的女生在人群中向我们挥手,她看起来岁数不大,但一身臃肿的大红呢子西服套装、长及小腿的厚实裙子,看起来像一位中年妇女,这就是小崔。在随后十余天的拍摄中,小崔都穿着这套“行政套装”,我相信这是她能接待外宾的最得体衣服了。当然,这是2009年。

她30岁出头,毕业于平壤外国语大学中文专业,曾经在北京大学深造过两年,那是她唯一的出国经历。回国后被分配到朝鲜之声中文台当女主播,负责对华广播,住在中国东北靠近朝鲜的人,也许就在收音机里听过小崔的声音。

第一年合作,小崔很警觉。她虽是凤凰摄制队翻译,但也和上司“金老师”、开车的“金司机”严密地看管我们的一举一动,不该去的地方绝不让去,至于哪儿“不该去”,他们自有一套我们无法了解的准则,“犯规”时才可能知道居然是红线的内容。例如,吃完饭自己跑到餐厅门口溜达,小崔马上会追出来,因为到这里来的目的是吃饭,除了吃饭,不许做别的。

两部摄影机分开工作时,小崔会紧跟其中一部,站在摄影师旁边,警惕地盯着观景器。她的责任是监督我们不要拍到“不美好”的画面,甚至在拍摄一些单位的大门外景时,小崔会把那些蹲在门口休息、穿着不那么光鲜的朝鲜同胞“劝”走,她如何劝解我们听不见,只能看到对方每每惊讶地看看我们,然后顺从地走开。

一次雨过天晴,摄影师想拍一个路面积水中的城市倒影,小崔立刻上前挡住镜头,她认为积水的画面“不美好”,是影射朝鲜道路破破烂烂,有损国家形象。

还有时,红线设制的理由我们怎么也想不通。

在板门店拍摄期间,主持人在板门阁录串场词时手里拿着一张门票想要说明:在这个南北对峙最紧张的地方,双方也有合作默契,轮流安排各方游客进入会议室参观,刚说到“在北边,外国游客只要花几欧元,买张门票,就能进去听人民军介绍,感受战争的恐怖以及和平的可贵……”镜头外的小崔突然冲上去,一把把主持人手上的门票抢下来,说:“这个就不要拍了!”我们都惊得目瞪口呆。

朝鲜对于“美好的画面”的要求有些苛刻,即使是国营的路边摊档、旅游景点的售票处、或者国营农场里的农民特写,都禁止拍摄,并认为这些画面被传到外国,有可能被用来贬损朝鲜作为一个“纯粹社会主义国家”的形象。他们很不理解,外国记者为什么一直想拍朝鲜人觉得不好的一面?为什么外国媒体在强调客观真实的时候,对那些“好”的真实不感兴趣?

但人就是这样,越是被规定只能拍什么,就越勾起我们对那些不许拍摄内容的好奇和猜度,在得不到合理解释时,“好”的事物也失去说服力,对“坏”的猜度很容易被放大、衍生出各种负面解读。在四年的接触中,我们反复向他们解释这一点,不知是沟通起了作用,还是朝鲜国内气氛的缓和,后来几次去,可以明显感觉到朝鲜方面的限制越来越宽松。

摄制组和朝方陪同人员之间,最初只是谨慎的客气,谁也没想到,由于一宗意外,我们之间的关系变得亲密起来。一天晚上,结束拍摄回到酒店,小崔的手指在下车时被车门狠狠夹了一下,指甲被夹爆、指骨变形、鲜血直流,痛得她眼泪直飙。大家也急了,但不知出于什么隐情,小崔就是不肯去医院。

回到房间,我翻出备用的一小瓶云南白药,送去给她。应门的是“金老师”,门只开了一条缝,她绷着脸,几乎是挤出门缝来,又立刻把门掩上。但听完我的来意、仔细交代药的用法后,金老师脸上的线条渐渐变得柔和,还一再道谢。

小崔的手伤成为大家接连几天关心的话题,并都对她照顾有加,这份人与人之间简单、纯粹的关怀,慢慢开启了大家的私人交流。

小崔的父母都是高级知识分子,家庭条件不错,也许这是她比一般人略胖的原因。她有个独生子,那时两岁,我女儿那时也刚一岁,父母聊起儿女经都喋喋不休,一行人纷纷加入讨论。我们问小崔,朝鲜既然鼓励生育、福利又好,为什么不多生几个?她的回答我们深有共鸣:“工作很忙很累,养育孩子太辛苦了。”撇开意识形态,这个神秘国度的人,即使是国家干部,也面临同样的工作生活两难。令小崔最惊讶的是,中国大陆和香港的楼价、教育、医疗居然那么昂贵,在她的生活中,这些都是国家包办的。

能分享的私人话题,也是有边际的。小崔的丈夫是一位人民军军官,在机关里工作,什么机关呢?小崔脸上现出神秘的笑容,我们也就知趣地没再追问。

在此后几年中,小崔保持着很微妙的变化,比如,她每次的穿着都比前一次更新潮,相比于2009年的红呢子套装,之后每一年都比前一年更年轻化,剪裁更得体,质料也越来越轻盈、更现代。2010年时,她甚至告诉我们,她要开始减肥,“想要变得美些”。

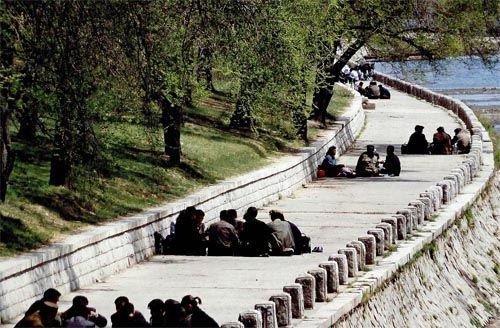

这也和平壤街头的变化相符。平壤市面上的行人,衣着的色彩越来越丰富。以前朝鲜人只有三装——军装、西装、劳动装,现在这恐怕只适用于男性了。2011年去拍摄时,有个场景我印象特别深刻。一天,我们被安排去瞻仰金日成遗容,在肃穆的锦绣宫广场上,许多朝鲜学生列队拍照,在一式一样的校服下,女生们都穿着十分新潮的鞋子:松糕鞋、网球鞋、跑步鞋,甚至连鳄鱼鞋也有。

金老师

金老师,名叫金凤淑,是朝鲜广播电视委员会的官员,这个部门相当于中国的广电总局,近年几乎所有到朝鲜拍摄的外国电视台摄制队,都需经由广电委接待安排。

金老师50多岁,身材瘦小,脸色严峻、语调平冷,是那种一看就感觉很厉害的老太太。我们从2009年至2011年赴朝期间,她是朝方三人陪同小组的领导,也是最直接处理我们要求的人,因此,她总说,我们是“最麻烦”的一群,说这话时,第一年表情很严肃;第二年变成半责怪半无可奈何;第三年,就成为心照不宣的玩笑了。三年里,我们从最初的斗智斗勇,渐渐变成相互理解、相互理解和包容的朋友。

2009年4月的一天,我们驱车4个多小时抵达桧昌郡的志愿军司令部,拍摄当年彭德怀在矿洞里的指挥部。刚开拍不久,金老师匆匆赶进洞里说,有紧急情况,必须“马上停止拍摄、返回平壤”。

这让人十分愕然,除了这个志愿军司令部,我们还要拍摄1公里外的志愿军烈士陵园,那里有毛岸英的墓,金老师知道我们的安排,但还是坚持要迅速离开,并拒绝透露原因:“上面的命令,马上回去!”

我们山长水远地来到这里,怎么能就此放弃?僵持很久,金老师终于同意:快拍、快走!在她明显不悦的脸色和不断催促下,我们完成了这两个地方的拍摄。

那段时间,朝鲜刚发射了“光明星2号”卫星,正在遭受国际舆论围攻,联合国安理会在当天准备通过主席声明、谴责朝鲜的发射行为,美韩联军也在朝鲜边境大肆军演,形势非常紧张。我们猜测,这次紧急召回,或许和此事有关,莫非战争要爆发?

回到饭店,原来这里已经聚集了一大批外国人,都是被从各个地方紧急召回的,直到我们遇见几位中国大使馆的工作人员,才发现原因简直令人哭笑不得——当天晚上有盛大的焰火汇演,金正日将到场观看,所有外国人、驻朝使节都被“邀请”现场观看。

当金老师和小崔身着朝鲜民族服装出现时,我们佯装不知情问:“到底为什么呀?”金老师依然神情严肃:“保密!”我们说:“看个焰火,为什么这么隆重呢?”她和小崔吃惊极了,反问我们怎么知道的,我们如法炮制:“保密!”

和金老师的另一次重大交锋,是小崔的抢门票事件之后。那天返程,我在车上表示了强烈不满——如果对我们的意图不清楚,我们可以解释;解释完后如仍不妥,可以再商量,但朝方这种毫不尊重我们的行为,令人无法接受。金老师始终紧抿着嘴巴,脸色阴沉。虽然她一言不发,但事后证明,这种沟通也是有效的,但见效却不能着急,在之后几年中,这样的事情,没有再发生过。

和金老师关系的真正改善,也是小崔受伤带来的交流话题的拓展。

金老师来自革命家庭,叔叔是金日成的战友,父母都是医生,她的儿子在朝鲜最高学府金日成综合大学念书,说起这个儿子,金老师顿时变得面目慈祥,洋溢着笑意和自豪。她甚至说:“我出来这么多天,我儿子都埋怨我不关心他了!”我们起哄说,您儿子吃醋了!她笑得比所有人都大声。

2010年第二次去朝鲜拍纪录片,朝方开始认可凤凰卫视的纪录片忠实地反映了朝鲜的面貌,彼此也熟悉了立场和脾气,只要我们提出的要求合理,金老师都四处奔波帮忙联系。

在朝鲜,要做一个采访,事前都要由邀请我们的中央部委写好详细公文,亲自送达各受访单位的主管部门,获得批准后才能进行,所以许多拍摄都只有小崔跟着我们,金老师去做其他前期准备,一个部门地一个部门跑。

记得我们要求去上甘岭拍摄,由于涉及前沿阵地,军方迟迟没有答复,金老师理解“上甘岭战役”在中国人心中的分量,不知跑了多少军方部门,一再查询进展、解释原因,然而最后她只是平静地告诉我们:“很遗憾了,这次去不成,以后有机会再说吧。”我们是从小崔那里得知其中的艰难,十分感动,但金老师从没说起过。

2011年,我第三次去朝鲜,没有拍摄任务,只是谈一些项目。同2009年相比,朝鲜开始放松对陪同人员的管制,金老师和小崔可以和我一起坐在房间里聊天。我出发前将前两次在朝鲜拍的照片洗印放大,贴了三大本相册,分别送给她们,金老师欣喜不已,一页页仔细看,回忆每一张照片的情景,末了不忘补上一句:“你们呀,真是最麻烦的!”

2012年再去朝鲜时,才知道金老师已经从中央部委退休了,但还在发挥余热,在平壤一间旅游学院兼职培训中文导游,成了名符其实的“金老师”。

朝鲜人

连续四年赴朝鲜,我感到,朝鲜是个极度没有安全感的国家,朝鲜民族又敏感、自尊心强,因此,从政治到社会,对外界戒备心极强。我们接触了许多军人、农民、知识分子、学生、退休工人,没有感觉到丝毫对中国人的敌意,但有一个前提是,首先不要让他们感到受了冒犯。

有趣的是,这一点是一位韩国老人告诉我们的。

2011年,我去韩国拍摄纪录片《太极旗下——大韩民国发展探寻》,在最靠近独岛的郁陵岛和一位经营小餐厅的老人聊起来,他曾在日本、中国大陆和台湾呆过很长时间,还娶过一位中国妻子,对于中日韩三国人的传统性格,他举了一个“碰到陌生人会有什么反应”的例子来说明:“日本人会很有礼貌,实际上只是敷衍;中国人慢慢就会变得贪婪;而韩(朝鲜)民族,见到陌生人的第一反应是——他怎么到这里?他想干吗?会不会对我不利?”至于形成这种民族特性的原因,韩国老人的答案很精辟——朝鲜半岛夹在几个大国中间,历史上一直仰人鼻息,被侵略、被掠夺,怕了。

但朝鲜的年轻一代已经大多摆脱了这种戒备心。

平壤龙兴十字路口,有一间西式炸鸡扒快餐店,吃腻了朝鲜菜,我们就会去换换口味。店里有两位相貌甜美的服务员——恩美和英美。2010年第一次见她们时,我们像所有笨拙又好奇的外国游客,什么都问,她们也耐心地一一解释,但友善归友善,拍照不可以,直到有次恩美算错了账,追出来讨钱,我才有机会和她合拍了第一张照片。

第二年再去,她居然认得我们,一见面就掩嘴笑;第三年,俨然是老朋友,还让我们走进柜台,合照留念。所以我打算,下次再去,要进厨房和厨师聊几句,学学鸡扒是怎么炸出来的。

大家从媒体中得知的朝鲜人民,也许大多生硬、冰冷,满脸都是“阶级斗争”,但现实中,能歌善舞的朝鲜民族,本来就感情丰富,随着去朝鲜的外国人越来越多,像恩美这样的年轻一辈,也不再那么凛然不可搭讪;酒店里的餐厅服务员,如果不是很忙,也像世界各地的服务生一样,会和顾客东扯西聊,偶而还会不太认真地调调情。

当然,朝鲜仍然是个令人纠结的国度。

谈及国家和领袖时,各不相干的人口中说出来的都是同一种词汇,这种高度统一呈现在记者眼前时,只会勾起后者探索的兴趣:真相是什么?但人们都真诚地告诉你,他们说的就是真的。

然而,在官方和采访对象都极力声称朝鲜已经取得了伟大成就时,不管在农村还是城市,精瘦的身躯、伛偻的老人,仍不时映入眼帘;贫瘠的耕地上主要还靠人和耕牛作业;有的卡车因为燃料短缺,要加装烧柴的炉子提供动力;每当采访结束赠送纪念品时,对方的眼神都极为热切;每次吃饭,朝方人员对肉食的酷爱和胃口都让我们叹为观止……那时,我看到了人性中那种种真切又鲜少得到满足的欲望。

收入在朝鲜也是忌讳,但并不是因为我们理解的“隐私”。朝鲜都是国家发工资,人们彼此很清楚各自的收入,要保密的对象,是外国人。我们试过旁敲侧击打听,但不管问谁,答案都大同小异——国家和领袖几乎提供了一切生活所需,足够了;朝鲜人民有伟大领袖(金日成)和伟大领导者(金正日),非常幸福,有尊严。他们说这些话的时候,态度确实都十分真诚。

对于中国,朝鲜民众的感情相当复杂。一方面,朝鲜人民知道中国曾协助打败美帝国主义的入侵,另一方面又很抗拒中国人的拯救者姿态。朝鲜自有他们的诠释和处理方式——朝鲜战争是一场“祖国解放战争”,是在金日成主席领导下击退了美帝国主义的侵略,期间中国提供过协助,但仅此而已。

实际上,朝鲜人更愿意提及,在中国解放战争期间,朝鲜对中国共产党的支援,包括武器、兵源、伤病员救治等;也很重视朝鲜在冷战期间发挥的东方堡垒作用,认为是朝鲜挡住了美帝,替包括中国在内的东方社会主义世界守住了门口,并为此付出沉重代价。

这些诠释是否正确,历史的真相终将会逐渐浮出水面。

有接触,才会有改变,才有更多可能。今年4月,我们去拍摄《朝鲜纪行2012》,朝鲜政府破天荒批准我们作为唯一的外国媒体,进入人民军军营采访军人的日常生活。虽然在“105坦克师”,一辆坦克也没让我们拍,但神秘的朝鲜军队开始迎接国际传媒,本身就是一个重大突破。

执笔之时,朝鲜国内传来一项改革的重大措施,开始推行农村改革,重点在于国家提高生产材料投入、以市价收购部分收成、农民可以保留最少三成衣作物,以刺激农民生产的积极性,这项政策,在朝鲜民间被成为“中国模式”或“越南模式”。

朝鲜的改变,正在发生。

- 中国新闻周刊的其它文章

- 为中国新闻社60周年庆

- 读者来信

- 名刊要览

- 速读

- 目击

- 中国外交借力APEC