命运多舛《白鹿原》

万佳欢

从小说发表到电影改编上映已经过去20年。这部作品被认为是一部反映了大时代变迁的史诗,而对于小说争论和电影改编曲折的20年似乎也反射了一个新时代转型期的精神挣扎。

作为当代中国最历尽周折的小说之一,《白鹿原》衍生出一部更加历尽周折的电影似乎在预料之中。

二十年来,不可开交的争论似乎在《白鹿原》里缭绕不去。这部气局堂堂的作品从一出生便路途艰辛:小说删改后才终于获得茅盾文学奖,影视改编迟迟不批,获准拍摄后又数次易主,一波三折。

而好容易拍摄完毕,初剪版本还得到了李银河、洪晃、崔永元、崔健等众多文化界人士的交口称赞,这部无政党冲突、情欲场面拍摄得体、相比原著已经柔和很多的情节剧,却还是接连遭遇政治考量、资本运作和市场发行的夹击,最终以一个受到删减、戛然而止、欲说还休的结尾登上了大银幕。

“我看了三个半小时的版本,还是很不错的,”小说原作者陈忠实告诉《中国新闻周刊》,“到后来缩减到两个多小时,就有点缺憾了。删掉太多了。”

即便如此,陈忠实还是保持某种程度上的乐观。“这个事情不是太顺利。……好在我还活着,还能看得见,”陈忠实说,“我们的时代已经进步得非同小可。”

删节后获奖

1992年春,陈忠实小心翼翼地把一叠厚厚的手稿交给两个路过西安的人民文学出版社编辑。给他们的是正式稿,“表示对人家的尊重”,自己则留了一份托朋友从政府机关里复印出来的复印稿。

“我害怕弄丢,”他回忆说,“防万一。”这部原来叫作《古原》、后来定名为《白鹿原》的小说,从构思到写作完成,花去他整整7年时间。动笔前,陈忠实就发愤,要让这本书在他将来离开人世时,可以随他躺在棺材里当枕头。

编辑们离开西安后,陈忠实在家里等消息,忐忑不已。其实他几个月前就写完了小说,这几个月里,除了对小说进行修改、润色,另一个重要的原因是“之前风气比较紧”。

写作时陈忠实就意识到了这个作品的敏感性。小说从大清覆国、军阀混战一直写到国共内战,各色人物的命运在大时代下动荡。其中涉及意识形态和一些性描写,在当时看来颇为出格。一直到邓小平要南巡的消息传出,陈忠实才给人民文学出版社打了电话,他觉得这时“改革的步子会更大一些”。

二十天后,两个编辑的回信终于寄到陕西。他们在火车上看了一路,对小说“相当肯定,而且评价很高,我一下就……”陈忠实轻轻拍拍胸口,“放心多了”。

彼时,1980年代的文学热和思想热在那个十年尚存余热,日后的商业大潮尚未开始,那些被“二渠道”书商推动的商业写作还不见踪影,作家和读者被悬挂在一个尴尬的缝隙中等待。陈忠实也抱着自己的《白鹿原》处于等待之中,日后他将与发表《废都》的贾平凹一起被媒体当做“文学陕军东征”的头领,而被一起提及的除了地域特色,还有他们作品中有些肆意的性描写。只不过,当时,陈忠实不会意识到这些,他能知道的是自己的作品需要删改。

在对性描写进行一些删节后,小说先刊发在《当代》杂志1992年6期和1993年1期上,删了两章,大概四五万字,编辑部的意见是“不能因小失大”。不过,陈忠实对《中国新闻周刊》解释,拿掉那两章是因为“量太大,容纳不下”。

但明眼人都能看出这部小说的分量,评论界认为它是一部具有史诗性品格的作品,读者的反应也强烈得出乎意料。1993年6月,《白鹿原》便推出单行本,在文学低迷的背景下,小说首版首印一万四千多册,在西安人民广播电台和中央人民广播电台先后进行小说连播后,引发了读者的购书热潮,出版方只好连续加印三次。

小说同时也因“意识形态倾向与情欲方面的大胆描述”引发了争议。1997年5月,《白鹿原》在天津评选的“八五”(1991-1995)优秀长篇小说出版奖中落选,又在“国家图书奖”评选中败北。

1995年,第四届茅盾文学奖启动,《白鹿原》以全票的成绩通过初选。两年后的总评选中,老评论家陈涌极力支持这部小说,并强调其倾向性不存在任何问题,作家很热情地歌颂了革命,只不过不是那种简单化的处理方式。

这番话为《白鹿原》争取了票数。但陈忠实还是针对评委会的两条意见——朱先生“翻鏊子”的说法容易误导读者;比较直露的性描写应当删节——做了大约两三千字的调整和删改。如此“略加修订”的《白鹿原》最终获得茅盾文学奖,由此也创造了茅盾文学奖评奖历史上修订本作品获奖的先例。

“屡立屡败”

1993年,《白鹿原》小说出版后,西安电影制片厂便有了拍摄这个题材的念头。前西安电影制片厂厂长吴天明从美国给陈忠实递来希望购买改编权的消息。

接着找上陈忠实的还有谢晋,“当时找来要改编版权的二十家都不止,但都没有拍成,”陈忠实对《中国新闻周刊》回忆,“没获得批准。”据他在一次采访中透露,《白鹿原》出版后,一条内部处理意见是:只许继续印刷,不准搞影视,不准批评,不准说好或者不好。

1997年,《白鹿原》获茅盾文学奖后,电影拍摄的传闻又起,但直到2000年,版权归属和导演问题还是没能确定。

2003年,西安电影集团与陈忠实签订了终身买断电影版权的协议,并且终于在2004年拿到了准拍证。王全安在编剧芦苇的大力推荐下成为导演人选,“他们看到我的第二部电影《惊蛰》,认为陕西气息和质感把握得比较好,”王全安对《中国新闻周刊》说。

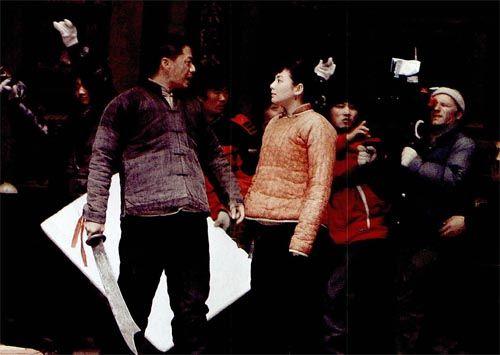

王全安随即向西安电影集团提了两种创作想法:一是全部采用原生态业余演员出演,做一种“更尖锐的表达”。他过去大量使用业余演员,对掌控这样的演员比较有把握,“一群陕西农民的质感,和他们强烈的爆发力所制造出来的戏剧性,会比靠化妆的那种演员要好。”王全安对《中国新闻周刊》说。

二是根据资方要求,采用全明星阵容;但不是说谁红谁来,而是“有针对性地使用明星”。他当时钦点了几个演员,比如张艺谋演白嘉轩——他认为张艺谋的气质很坚韧,遇事不太张扬;陈忠实可以演白嘉轩他爹;陕西人顾长卫、张朝阳也都在构想之列。“我觉得他们本身其实也有明星的效果,但他们的气质是典型的陕西气质,可以有创造性地准确使用。”王全安回忆。

- 中国新闻周刊的其它文章

- 为中国新闻社60周年庆

- 读者来信

- 名刊要览

- 速读

- 目击

- 中国外交借力APEC