论丁善德钢琴音乐的现代性特征

——从和声与曲式的角度分析

闫岩

(淮北师范大学 音乐学院,安徽 淮北 235000)

现代音乐是指20世纪以来,音乐家们运用西方的现代创作理念、创作技法所创作的具有新风格的音乐。而现代性作为现代音乐的文化特性,主要体现在不断创新的理念;个人意志的扩张;对运动速度的赞美等等。这使得现代音乐极具个性与前瞻性,有着自己新的审美评价标准。

“现代音乐的创作技法源于西方,音乐语言与我国传统音乐和审美观念相去甚远。”为了寻找适于本民族现代音乐创作的路径和手法,我国的作曲家力求将西方现代音乐的创作技法、创作思想与我国传统的审美情趣、音乐发展手法融于一体,创作出了为我国听众所喜爱的、具有民族风格的现代音乐作品。在钢琴音乐的创作领域,丁善德将具有现代性的创作理念和创作技法融于乐曲中,不断追求作品的新意,运用现代的和声手段、新的曲式结构等手法,使其具有现代性风格的钢琴音乐别具特色。

一、现代的和声手法

现代音乐是以打破三度叠置的纵向结构逻辑与T-S-D-T的横向结构逻辑来体现其现代和声风格的。作曲家们认为和弦可以是任意音的重叠,创造了不同于传统和声体系的新的“和弦半音体系”。它指的是处于某调上的自然关系和弦中出现了不属于该调式自然音级之外的音级,但对于这一和弦而言,仍具有调性结构功能。这些和弦中的“半音”是为该调式的调中心服务的,其通过和声的半音化来创造和声的现代风格,从而达到扩展调思维的目的。丁善德为了避免音响效果的陈旧与重复,将这些直觉化、色彩性的和声手法用于创作中,为他的音乐注入了新的活力。

1.变和弦

变和弦是指在不改变和弦的功能和不越出调性范围的条件下,把调式中的全音进行改为半音进行,使其倾向尖锐化而构成的和弦。这里包含了各种变音及不协和音程的变化和弦。变音、变和弦的应用使得调式和声的发展具有了时代特征,极大促进了半音化的现代和声思维的不断丰富与拓展。此类和弦在丁善德的创作中广泛使用,在适当的条件下,既可与五声性音调的风格相协调,又可获得不同的调式与和声色彩,具有其自身的某些特性。

例III-5

如例III-5,是《序曲三首》之二中的第8、第9小节,在第8小节的最后一个和弦T7上出现了降三音的C音,它是五声音阶中的变化音。此变音和弦的出现,与前面五声调式谐和柔美的音色形成鲜明的对比,烘托出一种惆怅不安的思绪。第9小节,节奏突然放缓(转为Adagio),作者用了降五音的DTIII7和弦与之前的DVII三和弦形成不协和的和弦序进,使乐曲的色调更为黯淡、低沉。这两处变音和弦的运用,造成了整个乐曲中五声性音调的色彩转变,表达了作者内心惆怅、茫然的情感。

2.高叠和弦

在丁善德的钢琴作品中,其它类型的和弦,如九、十一、十三等高度叠置和弦,也得到广泛运用。它以三度思维方式使传统三和弦继续叠置,使和弦结构中有可能包括自然音阶中的所有音。丁善德根据作品本身的需要使用此类和弦,在传统和声的规则之下,寻求新的个性化语言,极大丰富了和声的表现力。

如《E大调钢琴奏鸣曲》第五小节,作者用了I级九和弦(可看作是主和弦与III级减七和弦的叠置)和VII级上的十一和弦(可看作是VII级小七和弦与VI级减七和弦的叠置),高低声部内分别形成了不协和和弦(III级减七和弦—VI级的减七和弦)与协和和弦(主和弦—VII级小七和弦)的和弦进行。其和弦之间的连接如同一组音的流动,极富色彩变化,充分体现出作者对广阔的不协和音响领域的探求,以避免陈旧的音响效果。(见例III-6)

例III-6

对于某些高叠和弦而言,虽然按传统和声学的思维可以说它是十一、十三和弦,但从实际效果来看,它已经失去了传统和声的意义。它可能含有一个自然音阶中的所有音,人们已经很难认清其到底是什么性质的和弦,特别是它的各种转位更加复杂难辨。

3.多层和弦

所谓多层和弦是指两个或两个以上调性领域和弦的重叠,它是现代和声调性思维中又一重要的表现手段。不同调性的和弦有着各自的条理,这完全符合传统和声的结构原则,但其总体的音响效果已远远超出了传统的音响范畴。多层和弦以其复杂的和声、音响建构方式来替代传统的音乐组织原则,使传统的功能和声以及调性的约束与原则都失去了它们昔日的魅力。

《儿童钢琴曲八首》之三《晚上的歌》是以两个五声性调式e羽、g角旋律音的纵向综合而形成的多层和弦终止。这首作品结束时使用了两层和弦——e羽的I、III、V级音与g角的I、III级音纵合而构成的和弦,其中III级(e羽)=I级(g角)。它的艺术手法运用独特,既弱化了功能和声的终止感,又避免了丰满的三度和声与乐曲的五声性和声风格所可能产生的冲突,在调式风格上形成呼应。其间的G音作为两调的共同和弦音,确定了以宫(G宫)为角(bE宫)的调关系,具有明确调性的作用。作品对多层和弦的运用,使和声建构趋于复杂化,从而增强了乐曲的表现力度,呈现出传统和声的音响色彩所不具备的厚重感与立体感,具有浓烈的现代气息。(见例III-7)

例III-7

上述三种和弦结构都属于非大小调功能和声体系的和弦,丁善德运用这些半音化的现代和声手法,获取了一种基于本民族的、非大小调功能的和声意义,继而削弱传统和声结构的功能性,使和弦之间形成一种非功能性序进的关系;在使用与建构和弦的问题上,他以自身的创作逻辑为依据,不断探寻不协和音响领域的色彩意义,以此来创造其极具个性的现代和声风格。

二、打破传统的曲式结构

曲式是乐曲的形式结构。现代音乐偏重于单一音乐形象或情感的创作主题,导致材料统一性思维的发展,而这必然导致音乐的内部结构随之改变。现代曲式中的许多构成因素已大不同于传统。

在斯特拉文斯基看来,音的因素所以能成为音乐,就是因为有某种组织关系,这种关系就是曲式。由此可知,现代曲式在结构观念上发生了转变,即在保持传统曲式框架的同时,与新的音乐语汇、新的音乐发展手法进行了结合。如变奏手法的大量使用——通过动机变体、序列的排列组合、材料的对位发展等方式出现在作品中。丁善德的一些作品正体现出这样的一种曲式结构特征:将传统的曲式与新的结构组织观念结合在一起。

1.动机材料的作用

现代曲式结构中的一个显著特征就是动机材料的发展变化。在微观的结构内部,动机材料的发展变化有时会成为主导乐曲结构形成的关键所在。动机材料在现代音乐中具有了主导乐曲内容及形式的能力,它以展开、变奏等方式作为实现其此种能力的手段。

将主题材料中的某些特性因素充分展开,从而体现主题材料对乐曲整体形成的主导作用,这是现代音乐创作中的常用方法之一。

例III-8

例如《儿童钢琴曲八首》之四《铓锣与象脚鼓》就体现了这一特点。其主题材料对全曲的控制在于:(一)主题中纯五度、小三度、大二度等三种主要音程关系,整体中以不同音高、组织方式得以体现;(二)主题材料中由前三个音组成的动机音型在乐曲中反复出现,对全曲的和声结构形成制约。(见例III-8)

变奏手法是一种以特定材料为基础的变奏,包括动机、和声、序列的变奏手法,在音乐发展中,它与展开手法互为补充。这种变奏不是完整乐思的陈述或变化陈述,而是选取主题中的部分材料(如动机、和弦等)作为发展因素,然后以不同的方式手法对其进行发展变化,使之又以各种不同的形态样式呈现出来。

又如《钢琴简易练习曲十六首》之I的材料发展手法主要就是以特定动机为基础的变奏手法。此曲中的变奏并非传统的变奏形式,作者没有采取主题的陈述或者变化陈述,而是将变奏的主体确定为主题材料中的一个动机:

运用节奏变化、音型倒置、紧缩发展、调性转换等手法,对此动机进行简化、扩充、展开、陈述,即以自由变奏的模式来建构乐曲音高组织的发展逻辑,从而形成完整的乐曲结构。(谱例略)

作为曲式中的主要结构要素,这种以展开、变奏方式进行的音乐发展手法,是现代曲式思维的特征之一。对其的应用体现出了现代音乐对丁善德的影响,以及他对现代作曲技法的借鉴。

2.曲式结构的创新

在关注内部结构的同时,还应对曲式结构的现代性进行宏观地把握。现代音乐的曲式结构依然保持着传统的曲式特征:对立统一思维的三部性曲式原则A-B-A(如奏鸣曲式、三部曲式等),但由于现代音乐在结构内部出现了变化,主题材料的发展变化成为乐曲形成的主因,致使音乐材料的统一性思维模式得以发展。于是,原三部性的曲式原则发生了根本性的变化,具体体现为“B的削弱及B的解放”。丁善德的音乐作品就呈现出了这种现代的曲式结构特征。

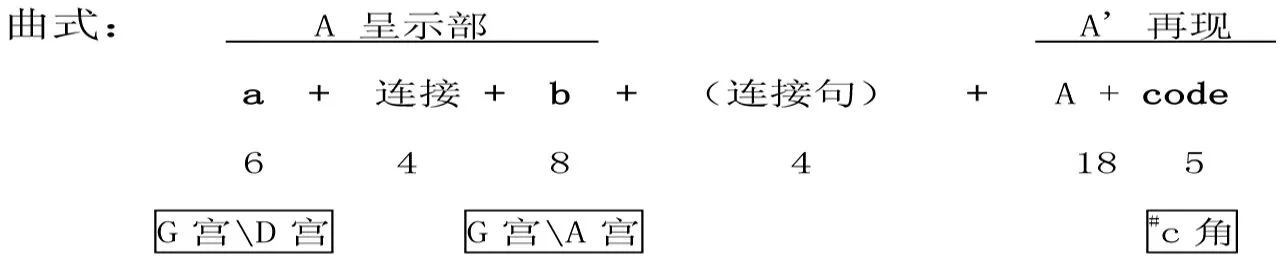

如《小奏鸣曲》第一乐章,曲式结构为AA',因没有展开部B段而缺少整体的对比因素。其中,呈示部A较为符合奏鸣曲式的结构原则:主题首先在G宫(含变宫音的六声调式)陈述,而后转到它的属调D宫上再次陈述以强化主题印象;在4小节的连接(调性不停变换)后转回G宫的e羽调陈述副题,当它二次出现时,则转到属方向A宫;再现部A'是A的变化再现,经短暂的过渡句(频繁转调),使之与呈示部相连接,Coda回到A宫,并在#c角结束整个乐章。

在整个曲式的结构布局中,丁善德基本摒弃了传统奏鸣曲式的结构及调性原则:(一)缺少展开部;(二)在再现部中,副部主题没有回归主调调性,音乐结束时,也未回归主调,而是到了主调上方二度的重属调上,与呈示部的属调形成了由主到属的关系。由于以上种种原因,使得此乐章的曲式结构出现了类似于分节歌的形式。

伴随着传统调性思维的瓦解、旋律发展的解构,调性及音乐材料的对立统一已不再能够把握乐曲结构的外形与框架,逐渐失去了它们以前对乐曲结构形式的统治地位。相反,其它一些处于从属地位的因素如节奏、速度、织体、音色等等却具有了对乐曲进行全方位控制的能力。此时,速度、节奏、织体、音色、力度以及已有的材料、调性等均可能成为曲式形成的主因,这使得结构呈现出多元化、综合性的发展趋势。

例III-11

例如《小序曲与赋格四首》之一序曲《思索》是运用“丁氏乐音体系”创作的作品之一,是由C、A、bA三个宫系的五声音阶组成的十二音级。乐曲分为两段,前后结构大致均衡,而且后半部分(从第13小节起)还是前半部分变化的倒影。在全部21小节中,主题共出现三次:分别在第1、10、13小节处。(1)在d商调(C宫系统)陈述主题;(2)在b商调(A宫)主题二次出现,并用复对位使上下声部位置交替;(3)上下声部复位,主题转至bb商调(bA宫)第三次出现,这次主题的出现具有再现的意味。(见例III-11)

这首乐曲结构的内在主导因素已不再是传统的旋律与调性。丁善德将节奏作为结构的形成主因,并以此为动机材料进行“固定基础变奏”,其包括两个基本的节奏型:a和b。全曲的变奏模式共分三种:(一)a、b依序置于同一声部,其音型不变而音高改变(如第2、3、10、13小节);(二)a、b依序分置于不同声部,音高改变(如第12小节);(三)a、b单独出现,音高改变(如第11小节)。此间,这两种主导节奏贯穿着音乐发展的始终,把控了乐曲的宏观结构,对作品的曲式形成起到了很大的作用。作者对节奏进行了现代化处理,使其作品的内在统一性得到体现。

丁善德的作品既保留了传统音乐的曲式框架,又运用现代的发展技法来突破传统曲式规律的束缚,令乐曲呈现出新的结构原则:以动机材料的发展变奏为主体,以节奏、速度、织体、调性等等为辅助的多元化综合曲式结构。他的音乐也因此体现出了现代音乐的发展逻辑与结构思维。

参考文献

[1]朱敬修.我国现代音乐创作的喜悦与思考[J].人民音乐,2002,(10).

[2]童忠良.丁善德及其音乐作品[M].上海:上海音乐出版社,1993.

[3]戴鹏海选编.丁善德音乐论著集[C].上海:上海音乐学院出版社,2006.

——以利盖蒂的部分音乐作品为例

——泛调性音乐分析引论