青草沙水库取水泵闸库内侧消能防冲技术研究

王其利 ,王志林 ,马 宁 ,高 峰

(1.上海勘测设计研究院,上海 200434;2.中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,四川 成都 610072)

1 工程概况

青草沙水库及取输水泵闸工程位于上海市长兴岛西侧和北侧的中央沙、青草沙以及北小泓、东北小泓等水域范围,由上游取水泵闸、下游水闸、环库大堤及输水干线进水口和长兴岛输水支线输水泵站等工程组成。青草沙水库总面积66.15 km2,环库大堤总长约48.5 km;水库最高蓄水位7.00 m,最低运行水位-1.50 m,水库设计总库容5.27 亿 m3。

上游取水泵闸位于青草沙水库北堤西北端,取水泵站共设6台立式混流泵,单泵流量33.3 m3/s;取水闸总净宽70 m,分5孔,每孔净宽14 m。上游取水泵闸主要功能是非咸潮期自流引水入库、咸潮期盐峰之间抢引淡水和咸潮初期提水预蓄避咸、紧急情况下水库预降排水,并与下游水闸联动使水库内的水保持流动以保证水库水质满足要求。

2 取水泵闸平面布置

上游取水泵闸工程主要由上游水闸、取水泵站、水闸内外消力池、泵站进出水池、内外侧引渠、防冲槽、翼墙、清污机桥及连接堤等构筑物组成。

泵闸并列布置,水闸总宽82.60 m,布置在西侧,泵站总宽58.60 m,布置在东侧,泵、闸间以导墙隔开。泵、闸两侧与引堤相接,两侧引堤形成引渠。在泵闸内二侧设置导堤,形成内侧引渠(出水渠),并向后延伸以引导水流至东侧库区。由于中央沙圈围北堤距泵闸较近,库内引渠在堤脚前需转弯近90°角,沿北堤堤线向东约1.2 km至北小泓港汊。

3 取水泵闸库内侧消能防冲特点

1)由于外江潮位每天两涨两落变化频繁,库内水位也有相当幅度的变化(尤其是咸潮期变化明显,最高最低水位差为8.5 m),因而出闸水流流速较大,流态可能趋于紊动,某些工况可能不能形成稳定水跃,夹有余能的水流对下游渠道是不利的。

2)由于出水渠转弯段紧邻中央沙北堤,上游取水闸设计单宽流量达到13 m3/s的引水出流易对已建中央沙北堤造成冲刷。

3)根据地勘资料,出水渠底面的地基土为①3-1A层(淤泥质)粘性土夹粉性土,选淹没水深2~3 m工况,其不冲流速约为0.4 m/s,按这个流速设计的出水渠宽度至少需要300 m才能满足要求,这样的后果是出水渠将直接与中央沙北堤堤脚相接,水闸引水出流将冲刷中央沙北堤堤脚,对其稳定造成极大压力。

因此,必须采取有效的消能防冲技术,以保证中央沙北堤的安全,从而保证取水系统安全。根据水库调度和取水泵闸的功能特点,选用上游取水闸正向引水工况对库内侧消能防冲技术进行研究,采用理论计算与物模试验相结合的研究手段,优化消能防冲布置问题。

4 库内消能防冲技术研究

4.1 传统计算及初拟消能防冲布置

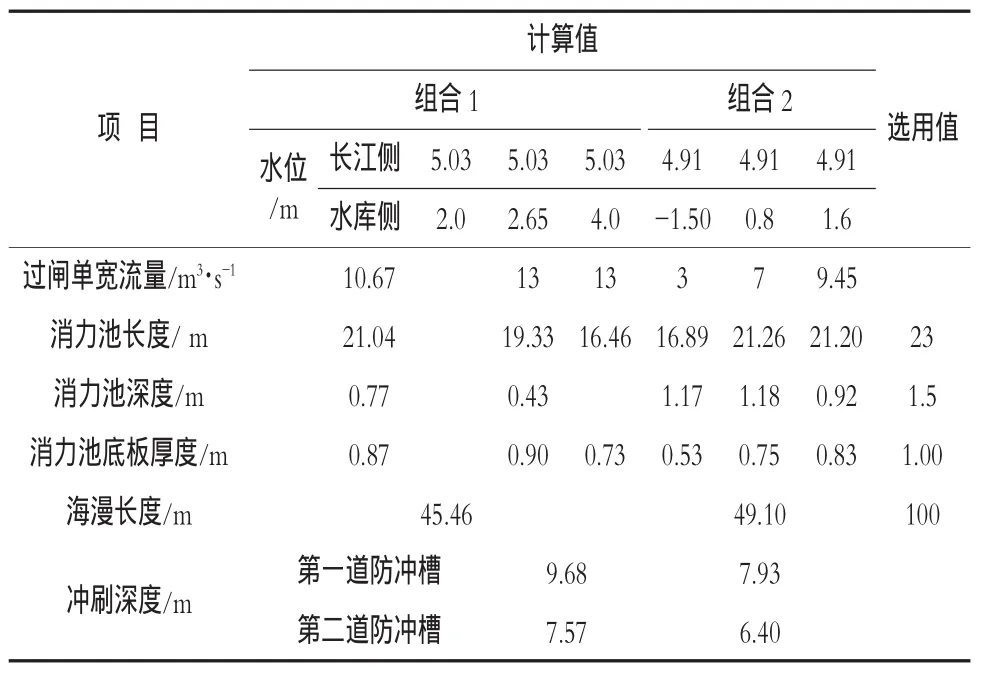

根据本地区类似工程经验,采用经验公式计算上游取水闸消能防冲结果如表1。

表1 上游水闸正向引水工况消能计算成果表

根据计算结果初拟消能防冲布置。内侧消力池采用分离式钢筋混凝土结构,消力池长为23 m,深1.50 m,池底面高程为-3.00 m,尾坎高程-1.50 m,消力池底板厚为1 m,首端宽81.1 m,临岸侧按12°扩散,泵站侧利用泵房及其出水流道边墩分隔,消力池末端宽86.0 m。

海漫长度为100 m,首端高程为-2.00,从首端到末端以1∶66.7缓坡降至-3.50 m高程,边坡坡比约1∶4,底部及边坡均采用灌砌块石结构防护。海漫末端设第一道抛石防冲槽,面高程-3.50,深3.5 m,宽22.3 m。

库内出水引渠与水库疏浚区结合布置,边坡坡比1∶5。由于中央沙北堤距离泵闸较近,出水引渠需转87.8°角,沿中央沙北堤向东延伸至与北小泓港汊相接,将水流引至水库下游。转弯段底高程与水库侧海漫一致,为-3.5 m,弯道后的直线段底高程-1.5 m,弯道与直线段之间过渡段63 m以1∶31.5缓坡相接。自第一道防冲槽末端至转弯后100 m范围,出水渠渠底及边坡全断面均采用砂肋软体排上压袋装碎石及抛石保护,末端设深3.5 m,宽17 m的第二道抛石防冲槽。由于水库侧海漫末端南侧约5即为中央沙北堤堤脚,水流易对其产生冲刷,故出水渠与中央沙北堤堤脚之间的平台也设抛石下压软体排保护,延伸至第二道防冲槽末端。并在超出第二道防冲槽的280 m范围内的平台上,设五道抛石丁坝,丁坝间距70 m,以确保抛石护底末端被冲刷形成深坑后,中央沙北堤的边坡稳定安全。

4.2 总体防冲消能技术研究

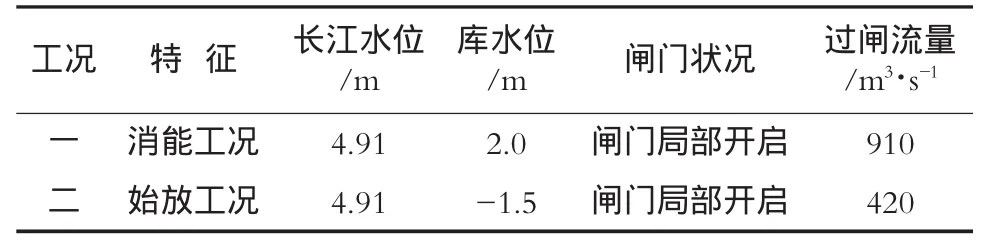

为了研究上游取水闸的消能工布置合理性,选择落潮引水两种工况不利组合对消能总体布置方案进行定床物模试验验证,水位组合见表2。

表2 闸下消能防冲主要试验工况(落潮)

试验表明,初拟消能防冲总体布置合理,基本满足设计要求。在试验工况下,消力池均能形成稳定水跃,跃首发生在闸室末端,跃尾接近消力池尾坎,但存在出池水流局部集中、池后局部水流流速明显偏大的现象,对水闸下游消能防冲产生不利影响。经海漫段调整,流速分布逐步趋于均匀;但受中央沙北堤限制,出水渠急转近90°角,出水渠弯道段存在较大范围回流区,平直段主流偏向中央沙北堤,流速较大,易对出水渠中央沙北堤外滩地及中央沙北堤产生冲刷。

4.3 消力池局部布置研究

根据对总体消能布置方案研究,发现始放工况池后水面跌落较为明显,受池内回流影响,出池水流局部集中,为消除这种影响,需对消力池作局部修改。

传统的消力池辅助消能工措施,有增加池深、池长、加设消力墩、消力坎以及差动尾坎和增设池末反坡等,采用这些措施,对消力池的消能效果进行研究比较,以选择较优修改方案,保证闸下水跃完整地发生在消力池内。经多组次试验观测比较,选取两种较优方案进行详细比较研究:

方案一,在消力池尾部增设1∶5的反坡,每孔加设高1.5 m的连续消力坎,池深增加至2.0 m(池底高程-3.5 m),总池长增加至35.5 m,具体修改方案布置见图1。

图1 消力池局部调整布置方案一

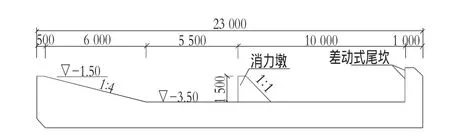

方案二,沿用原初拟消力池布置方案,消力池长23 m,深1.50 m,底板高程-3.00 m,同时每孔中间增设高1.5 m的消力墩,消力池尾坎改为差动式结构,具体修改方案布置见图2。

图2 消力池局部调整布置方案二

经初步试验观测,方案一消能工况消力池能形成稳定水跃,跃首发生在闸室末端,跃尾在辅助消力坎处。由于消力坎的整流作用,消力池中虽仍存在回流区,但是强度较小。跃后水流越坎后在池中得到较好调整,再经反坡作用后,出池流速分布较为均匀。海漫段流速分布较为均匀,与原方案相比,出水渠东西两侧回流区范围稍有减小,回流流速较低;始放工况消力池回流较原方案小,出水池水流较为均匀,但仍存在一定的水面跌落,跌落区长度较原方案显著缩短,最大长度为6 m左右。

方案二尾坎改为差动式,消能工况消力池内能形成稳定水跃,闸孔两侧跃首位于闸室末端,闸孔中部位于斜坡上,跃尾最远位于消力墩前。受消力墩作用,池内回流区得到一定的压缩,较原方案小,跃后集中的主流向两侧扩散,宽度较原方案加大,经尾坎作用后,原方案中出池水流集中现象基本消除,出池水流水面跌落不明显,东侧回流区较原方案有所减少,较消力池局部布置方案一稍大,回流流速较低;始放工况跃首位于斜坡中部,经消力墩作用,池内回流区较原方案有所减少,墩后主流扩散较原方案增加。经尾坎作用后出池水流较原方案有所均化。池后水面跌落区长度在10 m左右,小于原方案,大于方案一。

研究显示消力池局部布置方案一、方案二均能满足水闸取水消能要求,从消能最优原则采用方案一稍有优势,但方案一库内消力池长度增加了12 m,水闸侧翼墙、及平台也需要作相应调整,投资增加明显,设计综合考虑消力池采用局部布置方案二。

4.4 出水渠整流措施研究

取水闸消力池之后紧连水库侧海漫,由于水库侧海漫末端南侧约350 m即为中央沙北堤堤脚,出水渠出流与海漫水流成87.8°转向,水流流态较为复杂,且易对中央沙北堤堤脚产生冲刷,故对出水渠出流应进行深入研究,采取有效措施,保证中央沙北堤的稳定安全。

通过模型试验分别选择导流隔墙(墙顶高出水面)、近岸丁坝群(堰顶高出水面)、潜坝三种可行的整流工程措施进行流态观测。流态观测结果表明,导流隔墙整流效果较好,对库水位的变化适应性强,各库水位下出水渠直段均能获得较为均匀的流速分布,但其水中施工有一定难度;丁坝群的布置比较复杂,部分丁坝需布置在出水渠直段,出水渠直段水流主流虽能居中但分布不够均匀,局部流速较大,丁坝头部绕流可能引起较大的局部冲刷,整流效果较差,但其水下施工较导流隔墙容易;潜坝的整流作用在中低水位时较为显著,而在水位较高时则整流作用减弱,其整流效果较导流隔墙差,与丁坝群整流效果相近,但其水中施工较为容易,从兼顾水流条件和施工方便考虑,选择潜坝整流工程措施。

由物模试验比选,确定在出水渠转弯段上布置两道抛石潜坝,潜坝按平行于出水渠直段中心线布置,两道潜坝长分别为205 m和170 m,中心间距为68 m。布置潜坝后出水渠直线段主流略偏于南侧,北侧略有回流区,流速分布较优。

潜坝的特点是阻碍下层部分水流,使其一部分沿潜坝上游面转向,一部分翻越潜坝。水流翻越潜坝时水流得到横向扩散和均化,坝后流经一定距离后立面上水流趋于均化,因而合理选择潜坝高度对整流效果有很大影响,潜坝过低整流作用不明显,过高虽整流效果显著但会引起坝前雍水和坝后跌落明显,对潜坝本身稳定产生不良影响,同时增加阻水作用,有可能影响水闸过流能力。经试验观测同时考虑施工难易,选择潜坝高度为2.5 m,坝顶宽度为2.0 m,边坡为1∶2.5,堤心为抛石结构,坝体表面抛石理砌。

5 结语

1)青草沙上游取水泵闸库内侧消能防冲理论计算结果与物模试验结果基本吻合,布置可行。

2)水流出消力池后有局部集中现象,在消力池内设置消力墩,尾槛采用差动式,可改善出池水流均匀性。

3)出水渠弯道段设置二道潜坝、直线段设置五道丁坝可有效改善弯道水流的流态及减少对北围堤的冲刷。

[1]河海大学.上游取水泵闸水工模型试验研究报告[R].