雷达对抗技术与效果评估方法研究*

邱新军

(解放军92785部队 秦皇岛 066200)

1 引言

雷达对抗是与敌雷达和雷达火控系统作斗争、相对抗的各种技术、战术措施的总称。雷达对抗的目的是使雷达系统迷盲,指挥、控制和情报系统失灵,为保存自己、消灭敌人,取得战争胜利创造条件。雷达对抗的内容包括雷达侦察,雷达干扰和雷达对抗三个内容。雷达在复杂电磁环境下的生存能力,已经成为决定战争双方胜负的关键因素。

2 当今雷达面临的复杂电磁环境

电磁干扰环境无时无刻不在变化,而且,现代先进干扰系统一般都自带侦察设备,干扰针对性强,作用很显著。然而,通过从雷达面临的威胁角度分析,可以归纳出雷达面临的典型的对抗环境。

复杂电磁场环境下雷达面临的复杂电子对抗环境包括:1)雷达遭遇的敌侦察系统的数量、分布(空域)及其性能(侦察特性);2)雷达面临的干扰环境,包括干扰源的数量、空间分布、密度、总功率、干扰信号的样式及参数、干扰信号的频率及范围,干扰的形式(有源和无源)以及干扰的战术运用等;3)雷达遭遇反辐射导弹攻击时,反辐射导弹的作战使用、反辐射导弹的特性、末制导性能以及导弹的雷达有效截面积;4)雷达探测隐身目标时,目标的作战使用、特性及隐身目标在雷达工作频率范围内的有效截面积[1]。

3 雷达抗干扰效能评估方法研究

雷达抗干扰效果度量标准和方法是一个复杂的问题,与对抗战情和态势以及干扰机、雷达的工作参数和空间电磁环境等因素存在密切的关系。要想全面、准确、客观地评价雷达抗干扰效果,必须对影响抗干扰效果的各种因素进行综合分析和评价。

3.1 雷达抗干扰效能传统的加权评估

1)基本抗干扰因子模型

其中Pav为雷达功率;Bs为信号带宽;T为信号照射时间;RCS为目标反射面积;△V为雷达分辨体积单元。

2)体制抗干扰因子模型

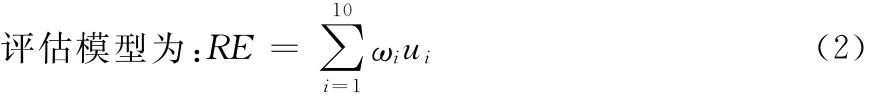

采用专家打分的评估的方法对其量化。经过分析建立的工作体制抗干扰因子

其中ωi取值为0或1,某型雷达采用了该体制,则ωi=1,否则ωi=0;ui为第i种工作体制相对雷达抗干扰能力的贡献度。

3)技术抗干扰因子模型其中ωj取值为0或1,某型雷达采用了该体制,则ωj=1,否则ωj=0;ωj为第j种工作体制相对雷达抗干扰能力的贡献度。

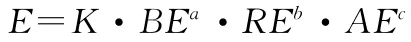

4)综合能力评估模型

K为调整系数,是常数;BE为基本抗干扰因子;RE为工作体制抗干扰因子;AE为技术措施抗干扰因子。a、b、c分别是对应于BE、RE、AE这三种抗干扰因子的幂指数,代表其对综合抗干扰能力的贡献程度。

3.2 雷达抗干扰效能多层次模糊评估

模糊综合评判集:

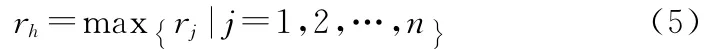

则判定抗干扰效果属于第h等级。

4 雷达抗干扰技术的发展方向

雷达抗干扰就是电子领域的资源斗争。针对雷达抗干扰技术的新特点,未来雷达抗干扰技术的发展主要有以下几个方向:

4.1 相控阵技术

这种天线是通过电控指令改变天线的孔径面上的相位分布,实现对波束指向或波束形成的控制作用。与其它天线相比,相控阵天线波束的稳定性高,天线体积小、质量轻;系统易受干扰的扫描搜索时间短,扫描过程无惯性,反应时间短,能适应密集信号环境,并且系统具有灵活的快速波束指向,能有效降低信噪比,削弱干扰的影响。此外系统具有高可靠性的特点[4]。

4.2 多波束技术

这种多波束系统是利用多波束网络或多束透镜(如罗特曼透镜)在空间形成多个独立的相互邻接的高增益波束。多波束天线的优点是:每个波束都具有天线阵孔径的全部增益;能覆盖很宽的扇面和频率范围;能以很高的角分辨力不间断地进行空间扫描;当每个阵元前面加装一个独立的低功率微波放大器时,该阵列就能产生巨大的有效辐射功率,因而可以用最有效的抗干扰功率对抗干扰威胁。

4.3 毫米波对抗技术

毫米波波段通常是指波长为10mm~1mm的无线电波段,其下限与厘米波相邻,上限与光波相邻。由于毫米波具有窄波束、低旁瓣、高定向性、宽频带和抗干扰能力强等优点,特别是像频率捷变、脉冲压缩、频率分集技术等在毫米波雷达中得到广泛应用,使毫米波雷达有更强的抗干扰能力。

4.4 低截获概率技术

采用编码扩谱和降低峰值功率等措施,将雷达信号设计成低截获概率信号,使侦察接收机难以侦察,甚至侦收不到这种信号,从而保护雷达不受电子干扰。

除上述技术体制外,无源探测技术由于它既不会被侦察,也不会被干扰的特点,也成为雷达抗干扰技术的发展方向之一[3]。

5 结语

雷达的干扰和抗干扰技术,永远是一对矛盾,它们相互斗争,相互促进,不断发展。没有干扰不了的雷达,也没有抗不了的干扰[2]。本文通过对当前雷达可能面临的复杂电磁环境的分析,提出了自己对雷达抗干扰效果的评估措施的方法研究,并且指出了雷达抗干扰技术的未来发展方向。但是,随着电磁频谱应用的不断拓宽,未来战场上雷达对抗面临的电磁环境会越来越复杂,因此,针对对方所采用的对抗手段,必然要研究新的对策,这样才能在日益复杂的电子战场上取得制胜权。

[1]周一宇.电子战原理与技术[M].北京:国防工业出版社,1999.

[2]王小谟.雷达与探测[M].北京:国防工业出版社,2000.

[3]王小念.野战防空雷达面临的电磁威胁及战术对策[J].防空兵指挥学院学报,2006(4):25-27.

[4]黄洪旭,张巨泉,徐晖.雷达抗干扰能力评估的现状及设想[J].航天电子对抗,2001(1):25-28.

[5]闫宗广.电子对抗概论[M].北京:解放军出版社,1999.

[6]白普易,任明秋,王学军,等.雷达抗干扰性能评估指标分析与测试平台设计[J].计算机与数字工程,2011(11).

[7]顾晶,何昇浍.一种基于形态学滤波的雷达目标检测方法[J].计算机与数字工程,2012(2).

[8]陈力恒.军事预测学[M].北京:军事科学出社,1993.