戏内戏外韩尚义

文·图/吴本务

戏内戏外韩尚义

文·图/吴本务

韩尚义任上影总美术师时,是笔者的大学老师;任上影副厂长时,是我的老领导,我们共事过又合作过。戏内的他丰富多彩,用他那勤奋的画笔设计出《一江春水向东流》的绚丽画面,《南征北战》的烽火硝烟,《林则徐》的禁烟场景,《聂耳》的爱国激情,《枯木逢春》的江南情调,《白求恩大夫》的生动形象,《南昌起义》的炮火连天,《雷雨》的悲剧氛围和《子夜》的海派风情。戏外的他风趣幽默,他既为别人画漫画:秦怡、王丹凤、谢晋、汤晓丹都活龙活现在他的笔下;他又被人画漫画:弥勒佛的肚皮寿星的脸,罗汉的身材菩萨的心,笑容可掬,可爱可亲。

↑韩尚义漫画像 颜昌铭作

初上银幕开锣戏

当年办电影杂志我和他同是编委,选题会时他点子特别多,因为有学问,中外电影倒背如流,明星导演如数家珍,谁也想不到如此大家竟连小学都没读完,全靠自学成才。私下里,他告诉我,他当过小店学徒、干过报社杂工、画过街头广告,能与电影结缘纯属偶然,还只13岁时,他就受老板欺压,饱尝世态炎凉,天天起早摸黑,生煤炉、搬门板、扫店堂,还要为老板倒夜壶。一个大雪纷飞的冬夜,他睡在地铺上索索发抖,孤苦的身世触发了写作灵感:在白雪的覆盖下有多少龌龊与悲惨啊!于是他写了篇短文《雪》投稿《新闻报》,居然被刊登,此后一发不可收。又写杂文又画漫画,先报考广告公司,后入美专进修,终于在1940年以一副得奖木刻作品《耕》作为敲门砖进入中央电影制片厂当美工,初上银幕开锣戏便是战争片《东亚之光》,写的是觉醒的日本战俘投身反战事业的故事。然而,开锣戏唱得不顺利,其中有一场“日本澡堂”布景,还未出茅庐的他连日本澡堂都没见过,怎么设计?他打听到博爱村有一个日本战俘反战同盟,全是血战台儿庄中被俘的,想进去采访,可人家不让进,再说语言也不通,不能硬上只能智取。他先突击学日语,会说子丑寅卯便行,再找了个台儿庄战役中我军的战斗英雄,由这位胜利者领路,谁还敢拦?手下败将一见英雄驾到,马上点头哈腰俯首称臣,有的热情讲解日本澡堂的布局,有的卖力比画日本人洗澡木桶的样式,韩尚义满载而归,很快就把一间破旧的剪辑间改头换面成“日本澡堂”,终于拍成了这场开锣戏。接着,他又跟随郑君里拍了大型战争纪录片《民族万岁》,辗转甘肃兰州,走戈壁、过沙漠、坐牛车、骑骆驼、乘羊皮筏子渡黄河,记录下了许多珍贵的抗战镜头,尤其是在黄教喇嘛的圣地塔尔寺,拍到了藏民和喇嘛们祈祷抗日胜利的动人场面,并录下了那首著名的民歌《半个月亮爬上来》,一直流传至今。

开锣戏是两部战争片,想不到锣鼓一直敲了下去,此后韩尚义又拍了《南征北战》《南昌起义》等战争片,他戏称自己是“战争片专业户”,并坦言“从中饱尝了拍战争片的艰辛”。是的,战争残酷,在银幕上表现战争的残酷性必定艰辛。他好几次向我述说解放初拍《南征北战》时的艰苦岁月,沉湎于美好的回忆中。那时拍戏的艰苦与今天摄制组的优越条件不可同日而语,此片导演成荫来自延安老区,主创人员到山东农村下生活,上的第一课是“三大纪律八项注意”,村舍墙上刷了“团结、紧张、严肃、活泼”的大标语,韩尚义带领置景工人搭“将军庙车站”一景,吃住在老乡家,睡的是麦秸与高粱杆子铺的地铺,吃的是红薯加菜糊糊,晚上在油灯下学毛主席著作《新民主主义论》,保持了延安老区的革命传统。生活虽然艰苦,精神却十分愉快,而且各部门的合作也相当融洽,故而能拍出气势宏伟的战争场面。那时拍戏纪律严明,半个月后布景搭好,工人们提出一日三餐红薯,实在吃腻了,能否买只鸡改善伙食。又提出打地铺有潮气,能否改用木板搭成床?仅仅这两件小事,韩尚义心里犯嘀咕,特地跑到几十里外的外景现场去请示导演。再说拍《南昌起义》,韩尚义遇到的最大难题是重现黄鹤楼。黄鹤楼是戏中重要场景,可惜早已毁于战火,如何像变魔术似的变一座黄鹤楼?他真可谓煞费苦心,好在他与黄鹤楼有几十年的不解之缘,此楼在他心中留有不可磨灭的印象,1938年抗战初期,他跟随左翼文化人开展民众保卫大武汉宣传工作,与叶浅予、李可染等画家合作黄鹤楼大壁画,壁画长150米,高达四层楼,画的内容是郭沫若提名的“全民总动员”,作画时场面壮观,他爬在脚手架上挥动画笔,边画边朗诵李白赞叹黄鹤楼的名句,吸引了成千上万的围观人群,田汉也来助阵,带领大家齐唱《义勇军进行曲》。午间大家到黄鹤楼喝茶休憩,夜晚则在孔明灯前观赏武汉三镇的灯火,静听长江的涛声和远处飘来的《保卫大武汉》的歌声。几十年后再拍《南昌起义》,黄鹤楼虽已乘风而去,但他心中的黄鹤楼仍隐约可见,他千方百计寻觅到一张太平天国时黄鹤楼的旧照片,经过特技加工的妙手回春,他心中的黄鹤楼终于重现于银幕上,了却了多年的夙愿。

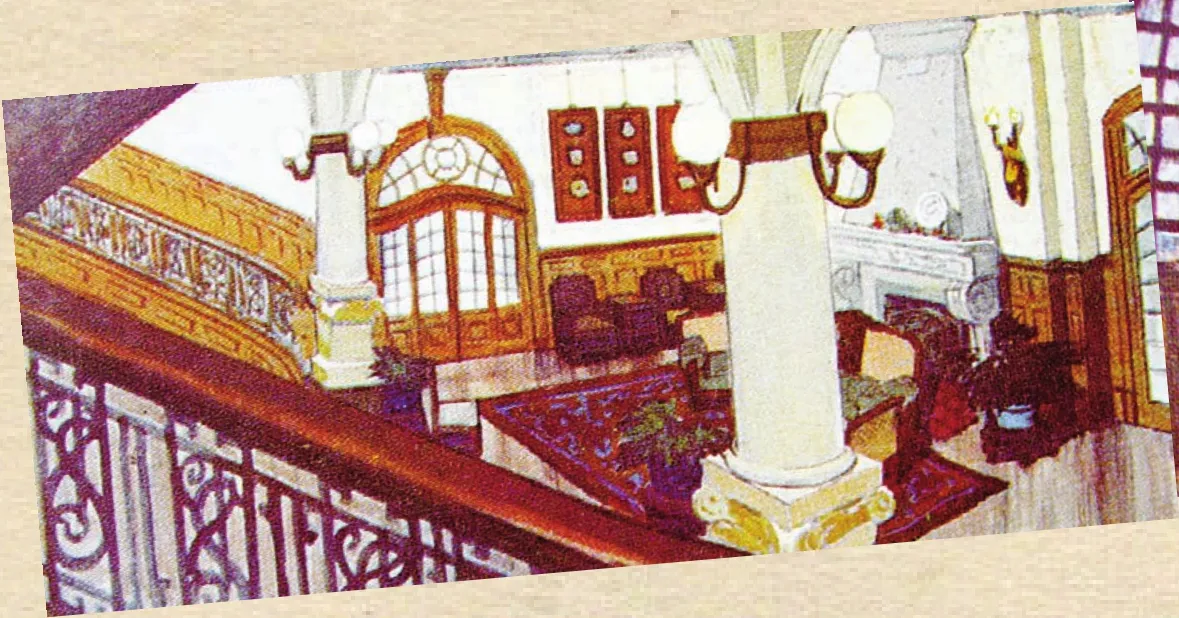

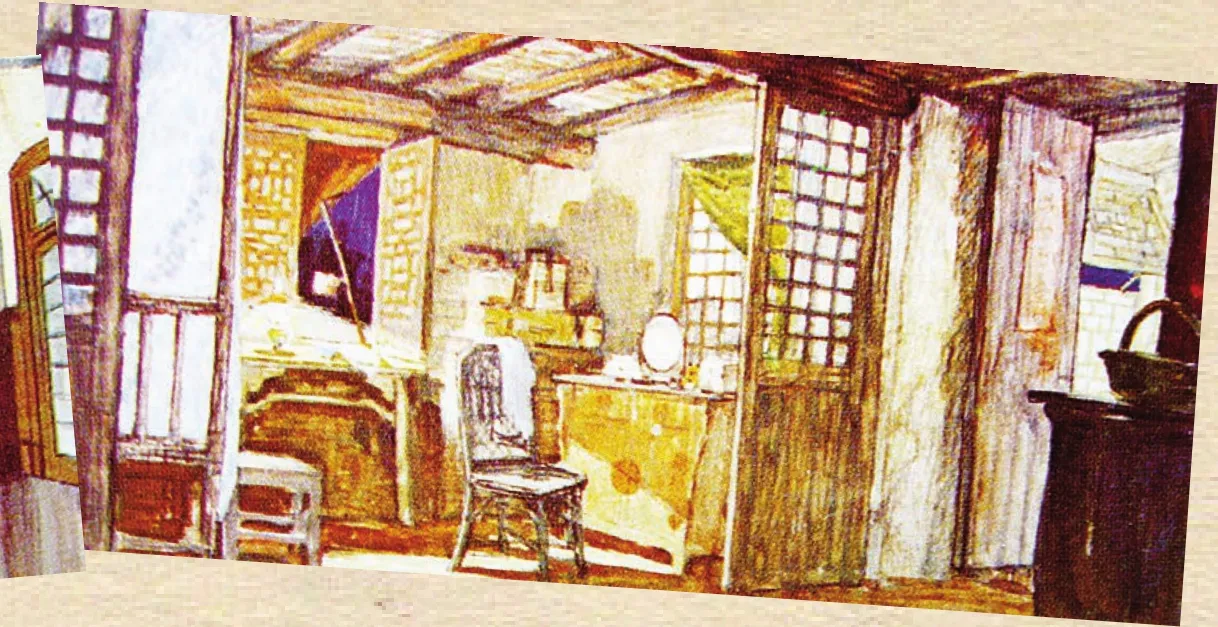

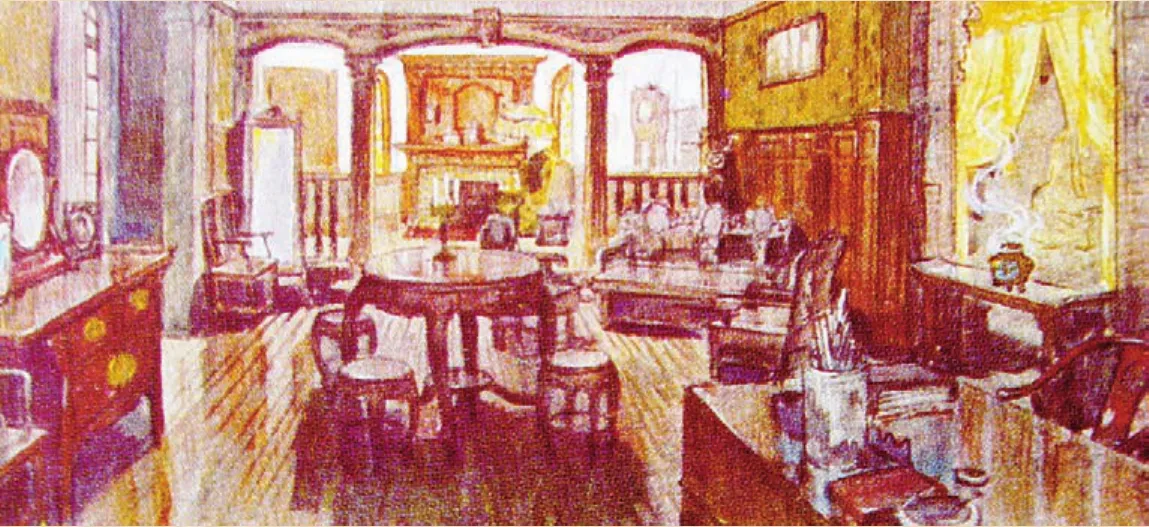

电影《雷雨》设计图(韩尚义、瞿然磬作),左图为楼梯大厅,右图为四凤的卧室。

电影美术“戏”在真实

韩尚义常把电影摄制组比喻成交响乐队,导演是指挥,主创即钢琴、提琴、长笛、小号、打击乐,各个行当有各个行当的位置与职能。电影美术是为人物服务的,不能抢戏,也不能没戏,戏在“真实”二字,真实的时代氛围,真实的生活气息。他对“真”自有独到见解:“我国古代把肥‘大’的‘羊’组成一个‘美’字,而羊在六畜中主膳,这就和‘善’联系起来了。”由“真”而“美”,由“真”而“善”,这就是电影美术的根本与使命。

韩尚义如此理论也是如此实践的,《枯木逢春》是他拍的第一部农村片,写的是农村消灭血吸虫病的故事,为了熟悉江南农村生活,他与导演郑君里,主演上官云珠、尤嘉等来到青浦体验生活,住进了毛主席为写《送瘟神》诗也来过的血吸虫钉螺肆虐的任屯村。像拍开锣戏《东亚之光》一样,他手捧速写本到处寻觅素材,与当地老乡同吃同住,问寒问暖促膝谈心,他为房东一家画了好几本速写画,还陪大肚子的血吸虫病人到血防站治病,当地民谣把患者描绘为“芦柴棒的身子黄金瓜的头,西瓜的肚皮丝瓜的手”,房东向他倾诉了一家三代人深受血吸虫病害的悲惨情景,使他深感毛主席诗:“千村辟荔人遗矢,万物萧疏鬼唱歌”的真切心境。他把速写本给演员们传阅,面对速写本上画的瘦骨嶙峋的老人、挺个大肚皮的小孩和神情绝望的老太,大家原本平静的心情被深深打动,同时产生了强烈的创作激情。为了让戏中的陈设道具真实可信,他与上官云珠、尤嘉一起下稻田干农活,她们头扎一块蓝底白花的包头巾,腰系围兜,他则一身土布衣裳,天天挑水、割稻、烧灶火,还卷起裤管当起“赤脚医生”,割稻的镰刀、挑水的扁担、烧灶的火棍如何有青浦地方特色,血防站的布置如何体现风土风情,他都悉心收集,这才把江南水乡“枯木逢春”的景象体现得活灵活现。

《白求恩大夫》是韩尚义与导演张骏祥、摄影吴印咸合作的传记片,张骏祥是电影圈内出了名的“三严”导演:严格、严谨、严肃,对此片的要求是“朴素再朴素,真实真实再真实”。这正中韩尚义的下怀,觉得有“戏”可唱。于是,他们三个大胖子与一个瘦高个(饰演白求恩的外国演员谭宁邦),乘坐一辆吉普跋山涉水跑遍了燕北大川,为的是寻找原汁原味的外景,按老韩的话说:“哪怕场景中的一门一窗、一柜一炕,都必须是地道的晋察冀模样。”他们在河北乡村找到一家农舍,十分适合戏中的场景,三个胖子与一个瘦子就住下来体验生活。“烙饼卷大葱”上桌,“白求恩”误以为是“意大利馅饼”,张口就咬,三个胖子都是南方人,也无从下手,只得向房东赵大娘请教北方吃法,先是把烙饼摊平,然后把大葱放齐,沾上辣酱、蒜泥,再像卷铺盖似的卷紧,这才送进嘴里。“白求恩”看得目瞪口呆,馋得急不可耐,一口气就把烙饼吃完,导演夸他这才真正进入角色。韩尚义感受到了浓郁的环境气氛,摄影则抢拍下了这一珍贵的镜头。

戏内戏外皆有戏

韩尚义拍戏精品多,与之合作的导演郑君里、成荫、桑弧、汤晓丹,演员赵丹、白杨、孙道临均为电影大家,《一江春水向东流》《南征北战》《林则徐》《聂耳》《南昌起义》堪称经典之作。由于名家云集明星荟萃,各人有绝活,行行有高招,不仅戏内精彩纷呈,而且戏外合作融洽,大家称之为“戏内戏外皆有戏”。

电影《雷雨》中周萍卧室设计图

电影《雷雨》中周家小客厅设计图

《林则徐》是国庆十周年献礼片,当年轰动影坛,如今时隔五十多年重映,仍然反响热烈,尤其受到年轻大学生的欢迎,他们说“影片看后令人扬眉吐气,生发出民族自豪感和历史鼓舞作用,揭开中国反帝反封建第一页的民族英雄林则徐是清朝开眼看世界的第一人,我们对他顿生由衷敬意。”此片何以有如此悠远的艺术魅力?这是主创呕心沥血的结果,韩尚义一向以严谨著称,他常说“电影的质量好比双手捧水银,十个指头都要留神,否则一不小心,水银就会从哪个手指缝中悄悄漏掉”。主演赵丹则以激情著称,灵感随时随地会冒出来,常常半夜里把韩尚义吵醒,琢磨角色与布景的交融。那场有名的“制怒”戏就是二人通宵对酌酝酿而成,二人都精绘画,一拍即合,觉得用工笔画手法细描林则徐的复杂心境最为妥帖,一个营造静中有动的环境气氛,一个表现怒中有制的独特个性,于是就有了这场戏:从行辕议事归来的林则徐,因禁烟受阻而愤怒异常,回到家中客厅,砸了茶杯后抬头见“制怒”条幅,立刻克制下来,自己动手擦桌子,然后悄然到天井迎着满树盛开的梨花,弓步挥手打太极。此情此景,悄无声息,但是于无声处听惊雷,让人感受到人物涌动于内心的惊涛骇浪。“送别”一场戏更是影片的神采之笔:邓廷桢被清廷调离广州,林则徐犹如失去一臂,心情沉重地为之送别,两人江边分手,白帆离岸,友人回头,林则徐不忍诀别,疾步奔上城墙,登山远眺,一步一望,饱含“欲穷千里目,更上一层楼”的诗情画意。如此银幕效果,从何而来?且不说导演郑君里为这场戏巧妙构思精雕细刻,韩尚义为找这组镜头的外景就跑遍了广州、虎门、黄山等地,选用了江边码头,逆水行舟,以群山孤帆、青松白云来烘托“送别”的惆怅和依依不舍之情。他告诉我,这一系列艺术联想固然是勤奋的劳作,但灵感的触发却来自于李白的两句诗:“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”诗歌、绘画、建筑、戏曲……韩尚义都能露一手,这不禁使我想起他的另一个称谓:杂家。他看书杂拍的戏杂,连人生经历也杂,古今中外五花八门的书他都看,传记片战争片爱情片他都拍,漫画素描水彩速写他都画,传记散文诗歌杂文他都写,乃至上知天文下知地理,练就了一身硬功夫。

戏中精彩,戏外有戏,常常是功夫在戏外。我是韩尚义家的常客,只要看到他家的布置就可见主人的爱好广泛,窗明几净,他尤爱明代家具,画室内的茶几书橱,画桌圈椅一律是正宗明式,难怪拍《雷雨》设计周公馆的道具信手拈来。他也爱养花,窗前的芍药、阳台的牡丹、客厅的幽兰,盆盆碧绿生青,朵朵含苞欲放,难怪他能相中紫藤花,把“紫色的繁漪”塑造得剔透玲珑。有一次,我做客他的八十大寿,除了吃到美味的生日蛋糕,还见到他新出版的水彩画册,更让我惊奇的是,他临摹的长卷“清明上河图”,几可乱真。当然,临摹此画并非好玩,而是戏外功夫,的确在戏中派上了用场。50年前拍《枯木逢春》,他在美术设计民族化方面作了探索,细细临摹宋代画家张择端的名作,《清明上河图》。包罗万象的长卷构图,五光十色的江南景色,生动活泼的民俗风情,给予了艺术创作的众多启示,让他抓住了美术设计的纲:山、水、田,以美丽的山、流淌的水和绿油油的田来突出江南特色,以《清明上河图》的长卷手法,用横移镜头在序幕中表现旧社会农村的凄凉景象:古塔、凉亭、枯树、乌鸦,前景布置了死柳、残木、芦花、断墙,又在凉亭上缠了蜘蛛网……生动表现了“华佗无奈小虫何”的深刻内涵。郑君里称赞这堂景汲取黑白线描的《清明上河图》的精华,使黑白片拍出了色彩的韵味。拍《聂耳》他同样借鉴了传统的国画艺术,称《清明上河图》的长卷形式是电影的“横移镜头”,主轴是“全景”,册页是“特”,非常适用于人物传记片的场面设计,如影片中聂耳考取歌舞班后一组镜头:他得意地拉着提琴进弄堂,一路拉到灶头间,从楼梯拉到亭子间,又从亭子间拉到晒台,镜头推拉横移,把人物的兴奋心情与上海石库门弄堂的建筑特色表现得十分生动。再如聂耳执笔写《义勇军进行曲》的高潮,韩尚义也运用了国画的大写意手法加以表现,按生活真实体现这首歌是在亭子间写成的,如此拍摄略嫌局促,何不以浪漫笔调和虚拟氛围来烘托聂耳的革命激情?于是,场景由亭子间搬到了摄影棚,背景全黑,唯有一架钢琴和一张写字台,台前一朵小花散发幽香,一只台灯光束明亮,整个环境给人以深邃、悠远之感,随着激昂的旋律变奏,聂耳的灵感如山洪暴发,一泻千里,提笔的手在空中一甩,叠印各种背景场面:巍峨的长城、奔腾的长江、红军勇夺泸定桥、义勇军北上抗日……从而组成了聂耳写这首伟大乐曲时的激动人心的画面形象,达到了“戏内戏外皆有戏”的艺术效果。

编辑:黄灵 yeshzhwu@foxmail.com