广东海门湾海域水文测验与分析

沈小明

(交通运输部天津水运工程科学研究所,天津300456)

广东省海门湾位于潮阳市与惠来县东部交界处。海门湾口宽12.1 km,纵深6.2 km,弧长24.4 km,面积65 km2,水深5~14 m,湾内沉积物以沙为主。为满足位于该海域的某海洋工程前期可研要求,在2009年夏季对海门湾及周边海域进行了海洋水文测验。根据工作大纲要求,测验内容包括3个临时潮位站观测及10个固定站水文泥沙全潮观测等。测验操作、样品处理及基本资料计算,参照《海洋调查规范》、《滨海水文观测规范》、《海港水文规范》和《水运工程测量规范》等有关规定进行[1-4]。

1 水文测验

1.1 站位布设

本期测验共布设3个临时潮位观测站,验潮1号站(广澳站)位于工程港区北部水域马耳角,控制数模研究北边界,2号站(海门站)位于工程港区中部水域海门角,控制海门湾主要内河入水对周边潮位的影响,3号站(靖海站)位于工程港区南部水域北炮台角,控制数模研究南边界,在工程厂址附近建有周年潮位观测站,不纳入本次水文测验。在北起海门角南至北炮台角海域布设了10个水文全潮观测站,测站站位重点安排在工程涉海区域及物模研究边界周围,远处站位的布设,主要考虑现场作业实际情况及数模研究与环境影响评价的需要(图1)。

图1水文泥沙测验水文测站、验潮站站位示意图Fig.1 Sketch of hydrological stations and tidal stations

1.2 测验时间选取

水文全潮测验所选择的潮型要具有典型代表性。本次水文测验的具体潮型选择,主要根据国家海洋信息中心编制的2009年《潮汐表》中海门站的潮汐预报值,通过对全年的潮汐预报值进行日最大潮差累积频率统计,得到日最大潮差累积频率曲线。由曲线上可得出10%、50%、90%累积频率对应大潮、中潮及小潮的潮差值,以此确定实际施测时间。小潮:8月12日09:00至13日12:00,低潮~低潮;中潮:8月15日11:00至16日14:00,低潮~低潮;大潮:8月18日07:00至19日13:00,高潮~高潮。潮位观测时间为2009年8月8日12:00至8月24日09:00,历时15 d,其间包含了水文全潮测验大、中、小潮时间段。

1.3 测验采用主要设备

潮位观测采用压力式自记潮位仪Level TROLL 700,测量精度为测量值的±0.1%。流速、流向测量使用声学多普勒流速流向仪“阔龙”以及SLC9-2型直读式海流计。“阔龙”测量流向误差为±2°,流速误差为测量值的±1%±0.5 cm/s,由于受设备工作原理限制,在近仪器处存在盲区,在近水面或近海底处存在“旁瓣”区;SLC9-2型直读式海流计流向误差为±4°,流速误差为±1.5%。悬移质含沙量、盐度、水温采用COMPACT-CTD自容式温盐深浊度测量仪,水温测量精度为±0.02℃,盐度测量精度为±0.03,浊度测量精度为测量值的±2%[5]。

1.4 潮位观测

潮位观测采用座底式安装潮位仪。潮位仪每10 min自记一次观测数据,潮位记录至0.01 m。在潮位仪附近岸边垂直固定临时水尺,由工作水准点引测水尺零点高程,定期进行人工水尺观测,通过水面传递求得潮位仪改正数。

1.5 水文泥沙全潮测验

水文泥沙全潮观测内容包括流速、流向、悬移质含沙量、水温、盐度测验、风速风向观测及悬沙粒度分析等。

各个测站同步进行单船定点周日连续观测,观测时间26 h以上[6]。测流间隔为1 h,每次测流历时120 s,“阔龙”测流剖面分层设置为0.5 m,由于侧舷安装需要一定的入水深度及设备盲区的存在,配备SLC9-2型直读式海流计进行表、底层流速、流向的观测。

采用自容式温盐深浊度测量仪COMPACT-CTD以深度测量模式与测流同步进行悬移质含沙量、盐度、水温测量,每0.5 m采集一组数据,每小时整点采集垂线剖面数据一次。

在工作现场使用CTD直接测量一系列典型水体浊度值,即在涨急、落急及高、低潮平潮时段实测表、中、底层水体浊度值,同步采取水样,经过滤、烘干、称重获得水样的含沙量数值。经过率定分析处理建立浊度和含沙量之间的函数关系式,具体关系式如下

式中:X为CTD读数,ppm;Y为含沙量,kg/m3,相关性最小值为98.7%。

每测站在大、中、小潮期间的涨急时段按表、中、底三层取样,由于水质清澈,最后把表、中、底三层取样混合作为每个潮每个测站的悬沙样品,用于悬沙粒径分析。

2 数据处理与分析

2.1 潮位统计分析

从实测大、中、小潮潮位过程线(图2)来看:测验海域的潮汐属非正规半日潮性质,日潮不等现象明显,潮汐强度较弱。广澳、海门及靖海三站实测大、中、小潮平均潮差分别为1.00 m、0.79 m和0.76 m;平均值为0.85 m;高、低潮潮位发生时间相差不大,均在1 h之内;涨、落潮平均历时分别为6 h 58 min和5 h 28 min,涨潮历时大于落潮历时,历时差1.5 h。3个测站实测历时15 d平均潮差分别为1.00 m、0.87 m和0.69 m,广澳最大,其次是海门,靖海最小[7-9]。

2.2 流速、流向统计分析

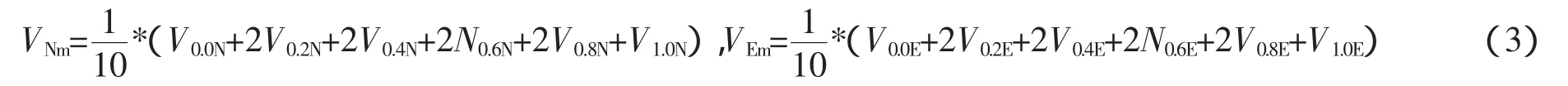

声学多普勒流速流向仪“阔龙”测流剖面分层设置为0.5 m,各垂线每测次数据数量不一,为了便于统计计算,按六点法将测验数据录入计算机编制成流速流向观测报表,然后采用矢量合成法计算各垂线平均流速、流向。具体的计算方法为:

(1)先将各层实测流速、流向分解为北分量VN和东分量VE,即

式中:V为各层实测流速,m/s;θ为各层实测流向,(°)。

(2)采用加权平均法计算垂线平均北分量VNm和东分量VEm,即

式中:V0.0N为表层实测流速北分量;V0.0E为表层实测流速东分量,m/s;其他层次依次类推。

(3)采用矢量合成法计算垂线平均流速Vm、流向θm即

图2各验潮站潮位过程线Fig.2 Tidal level process of each tidal station

由实测数据统计:观测海域实测涨、落潮平均流速分别为0.21 m/s和0.13 m/s,涨潮流速均大于落潮流速,其比值为1.6;涨落潮平均流速大、中、小潮分别为0.18 m/s、0.15 m/s和0.18 m/s,大潮流速和小潮流速相当,中潮流速最小,大、小潮为中潮1.2倍,小潮水流强度较强,可能是受作业前刚过的台风影响。实测垂线最大流速涨、落潮分别为0.53 m/s和0.32 m/s;实测垂线上测点最大流速涨、落潮分别为0.73 m/s和0.46 m/s;观测海域水流强度以离岸水域为最强,涨、落潮平均流速约为0.21 m/s,海门湾口水域次之,为0.18 m/s,海门湾水域最弱,为0.11 m/s;垂线上流速呈表层到底层逐减的分布趋势,底层流速约为表层的62%。

根据分层数据统计:分层流速与各自表层流速之比,自表至底,涨潮平均为 1.00、0.89、0.87、0.84、0.78 和 0.65,落潮平均为 1.00、0.84、0.74、0.70、0.69 和 0.61;涨、落潮底层流速分别为表层流速的65%和61%,实测垂线上流速呈从表层到底层逐渐减小的分布趋势。垂线上流速梯度,落潮大于涨潮。

根据潮流及潮位测验资料,对规划工程区水域各测点涨、落潮憩流发生时间与海门验潮站的高、低潮位时间差进行统计,施测海区平均涨、落潮流历时分别为7 h 44 min和4 h 54 min,涨潮流历时大于落潮流历时。

根据各站涨、落潮潮段合成流向计算结果统计,施测海区潮流为明显的往复流。落潮实测平均流向与涨潮实测平均流向反向的差值在V3~V6和V9等5个测点不足15°。

采用准调和分析的方法对潮流观测资料进行分析:测验海域潮流属正规半日潮流性质,各站垂线平均的F值在0.10~0.27之间,G值介于0.14~0.32之间,浅水分潮流影响系数并不显著。

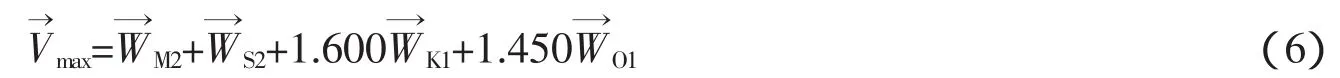

对于规则半日潮流海域,潮流的可能最大流速由下式计算

对于规则全日潮流海域,潮流的可能最大流速由下式计算

对于不规则半日潮流海域和不规则全日潮流海域,采用以上两式中的大值。式中的max为潮流的可能最大流速,单位为 cm/s,WM2、WS2、WK1、WO1、WM4、WSM4分别为主太阴半日分潮流、主太阳半日分潮流、太阴太阳赤纬日分潮流、主太阴日分潮流、太阴四分之一日分潮流和太阴太阳四分之一日分潮流的椭圆长半轴矢量。

依据公式计算可能最大流速以南部水域V9测站为最大,为0.75 m/s,其方向为落潮方向;观测海域余流速度均较小,一般不足0.15 m/s,平均仅0.08 m/s。

余流是指海流中除天文引潮力作用所引起的潮流以外的海流。在近海海区,一般情况下余流相对于潮流的量级较小,但在某些特定海域,余流影响不能被忽略。观测海区余流流速,以离岸水域为最大,大、中、小潮平均约为0.12 m/s,其次是海门湾口水域为0.08 m/s,海门湾水域最小,为0.04 m/s,余流方向一般为涨潮方向。

2.3 含沙量统计分析

观测海区位于广东汕头市海门湾水域,没有大的河流入海,仅有一条练江小河,沙源有限。在水文测验时段内,海水较清,所取水样清澈,水体含沙浓度很低。现场采用CTD以深度测量模式与测流同步进行测量。测量时,每小时整点将仪器匀速下放至海底,采集剖面数据一次,测量结束后再按“六点法”计算水深,摘取“六点法”分层数据,经过率定分析处理获得水体悬移质含沙量。

垂线平均含沙量计算公式如下

由实测数据统计:涨、落潮平均含沙量分别为0.018 kg/m3和0.014 kg/m3,涨潮略大于落潮;瞬时实测最大含沙量涨、落潮分别为0.067 kg/m3和0.040 kg/m3;水体含沙浓度平面分布相差不大,以海门湾口水域相对较高,为0.018 kg/m3,其次是离岸水域,为0.016 kg/m3,海门湾水域较低,为0.014 kg/m3,平面分布比较均匀;含沙量垂线分布呈自表层至底层逐层增大的分布。

2.4 盐度及水温统计分析

实测海水盐度涨、落潮基本相同,分别为33.95‰和33.92‰;涨落潮平均海水盐度,大、中、小潮平均为33.85‰,大、中潮基本相当,小潮相对较小;盐度的平面分布相差不大,但盐度的垂直分布,自表层至底层逐层增大,在0.2 H处有突增。

观测海域实测海水温度涨、落潮基本相同,分别为22.81°C和22.86°C;水温的平面分布相差不大,以海门湾水域相对较高,海门湾口水域和离岸水域基本相当;水温垂直分布,自表层至底层逐层降低,在0.4 H处有突降;观测期间海水温度相对稳定,水温的时空分布及其变化均在5°C左右,且与气温直接相关。

3 结语

(1)声学多普勒剖面流速流向仪盲区及旁瓣区的处理,通常有一定的经验公式,但是经验公式并不是在所有水域条件下都成立,本项目采用传统的SLC9-2型直读式海流计进行表层与底层的同步观测,弥补了声学多普勒剖面流速流向仪原理上的缺陷。

(2)在水文全潮测验期间,采用采水器同步采取现场水样,待测验结束后,在室内经过过滤、洗盐、烘干及称重得到含沙量,并进行率定分析,得到CTD浊度值率定含沙量的曲线公式,总结出低含沙条件下,采用CTD浊度值率定含沙量的准确快速率定法。

(3)在进行潮位站布设、水文垂线数量及站位设计时,充分考虑了数学模型和物理模型研究的需要,并兼顾了评估海洋工程对附近海域环境的影响和海域使用论证各方对现场水文数据的需求,对实测数据进行了系统、全面的分析,尤其对各测站流速的平面分布及垂向分布进行分析,反映了施测海域海流的三维分布状况。

[1]GB/T12763-2007,海洋调查规范[S].

[2]GB/T14914-2006,滨海水文观测规范[S].

[3]JTJ213-98,海港水文规范[S].

[4]JTJ203-2001,水运工程测量规范[S].

[5]马应良,陈峰,詹进源,等.中国海湾志.广东省东部海湾[M].北京:海洋出版社,1998.

[6]杨鲲,吴永亭,赵铁虎,等.海洋调查技术及应用[M].武汉:武汉大学出版社,2009.

[7]刘杰,卢佐.AWAC在黄骅港水文测量中的应用及其与海流计的比较分析[J].港工技术,2009(46):94-96.LIU J,LU Z.Application of AWAC in Hydrographic in Huanghua Port&Comparative Analysis for AWAC and Ocean Current Instrument[J].Port Engineering Technology,2009(46):94-96.

[8]刘盾.简介 COMPACT-CTD 在海洋水文测验中的应用简介[J].水道港口,2011,32(S1):40-43.

[9]范东华,相雷.自容式 COMPACT-CTD 仪测量含沙量原理及精度分析[J].水道港口,2011,32(S1):44-47.