“并购”类语篇中的婚恋隐喻:隐喻的社会认知研究

陈 敏 邓志勇

(上海理工大学 外语学院,上海 200093)

1.引言

认知语言学强调人类认知的体验性特征(embodiment),一直注重从心理学角度研究个体思维中的心理表征与认知过程;遵循这一思路,在隐喻研究领域,大多数学者都致力于心理状态、生理结构和环境指示等基本域的隐喻研究,以揭示语言使用、概念结构与我们的体验方式之间的深层关系。Langacker十年前就已意识到这一研究趋势的不足,提出语言认知研究有必要向话语和社会互动的层面扩展(1999:376)。近年来国内学界也开始关注这一研究动向,张辉(2008;2010)和苏晓军(2009)等学者对国外相关理论和研究成果进行了系统性介绍,但对这一交叉领域进行的实证研究还为数不多。“语言的社会变异隐含着实证,实证隐含着语言的社会变异”(Kristiansen&Dirven,2008:3),Geeraerts&Cuyckens在探讨认知语言学未来发展的三大方向时,将实证研究明确列为其发展方向之一(2007:16)。研究语料库中自发性的、非诱导性的语言语料便是其中的一种方法。此外,目前的话语研究多半偏重从表层语言特征上解析隐喻与意识形态间的关联,与认知联系不够紧密。这促使我们有必要在认知隐喻研究与话语分析间做些搭桥的工作,主张采取一种与话语的理想主义观(Fairclough,2003)不同的观点,因为社会生活是反映在话语中的认知的产物。在这一背景下,本文以隐喻的社会认知观为出发点,运用语料库语言学的研究方法,对英汉“兼并与收购”这一经济语篇(以下简称并购语篇)中的“婚恋”隐喻(the MARRIAGE/ROMANCE metaphor)进行实证研究,尝试依托该隐喻模式在认知域概念构型上的特征来透析潜存于该隐喻使用背后的社会文化模式与意识形态特征。

2.本研究的语料库与方法

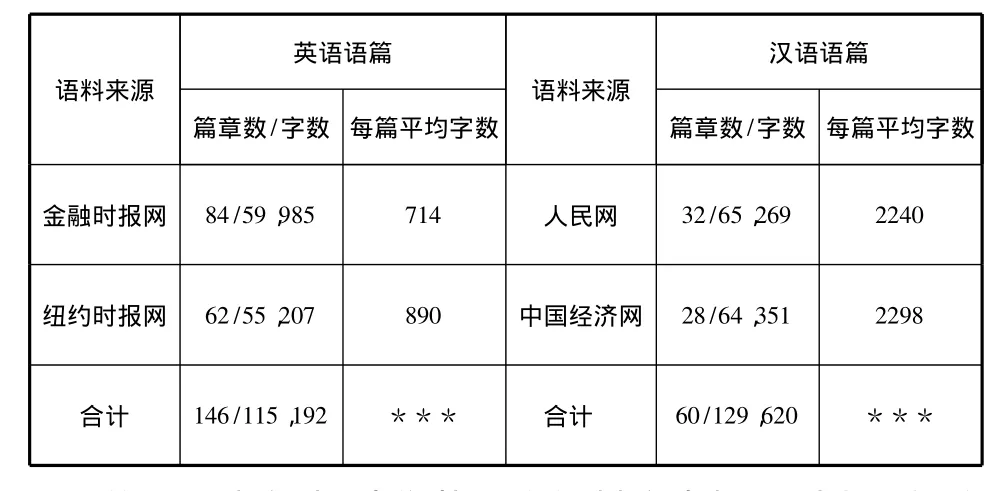

本项研究基于自建的分别拥有115,192字数和129,620字数规模的英语和汉语语料库 共包含 篇并购经济语篇。这些语篇分别随机取自“金融时报网”、“纽约时报网”、“人民网”和“中国经济网”这四大网站2003~2008六年间登载的报刊文章,尽量做到各语料来源的语料字数大体相当(语料库具体分布情况请参见表1)。我们将借助Concordance 3.2索引软件进行隐喻语料提取①对汉语语料的处理,需增加一个必要环节:我们首先使用汉语词法分析系统Ictclas 3.0对原始语料进行分词,然后再将处理过的文本加载到Concordance索引软件中。,大致步骤和方法如下(提取和确认的详细步骤亦参见Stefanowitsch,2006:2-6;Pragglejaz Group,2007):(1)我们凭借先验知识(a priori knowledge),对可能存在的隐喻形成一种猜测性的认识,即大致预测这一特定语篇中可能存在何种隐喻;然后,对这些潜在隐喻的始源域相关词目进行穷尽性列表,据此进行相关主题词搜索定位以提取相关语料。(2)使用该软件的完全索引或快速索引功能列出所有主题词,选取有可能激活潜在认知域的概念要素(conceptual element)的高频词(这些词主要以名词、动词和形容词/副词为主),即潜在的隐喻②这是基于概念隐喻理论对隐喻的界定“隐喻是跨认知域的概念映射”做出的推论。,并进行隐喻确认③为减少隐喻确认过程中的主观性因素,我们还参阅了Longman Dictionary of Contemporary English与《现代汉语词典》这两部英汉语词典,以词典词条的释义作为主题词与特定概念要素是否具有关联性的标准。。(3)两方面的数据汇总后,尚需经过语境还原 (recontextualization)进行细致人工核实,剔除非隐喻性表达和不涉及并购主题的隐喻表达,修正汉语语料分词过程中产生的误差;最后,再利用该软件进行数据分析,以确立隐喻的分布频率以及使用的疏密度。

表1 语料库结构分布

依照上述方法,我们从两个语料库中提取到大量的隐喻语料,发现在英汉并购语篇中,“战争”隐喻与“婚恋”隐喻的使用频率最高。我们选择了其中的“婚恋”隐喻作为主要研究对象,经归类整理后,得到一个反映始源概念组成要素分布情况的高频词位表表2(非高频词位未列)。从表2可以看出,并购语篇中英汉语“婚恋”隐喻的使用情况具有以下特征:(1)隐喻总的使用频率英汉语大体相当,汉语略高。表2反映出,英汉语篇中“婚恋”隐喻每千字的疏密度基本相当,汉语略高,分别为1.13和 1.45,证实两个语言社团均选择了“婚恋”隐喻,这一统摄性的隐喻模式来构建并购语篇。(2)汉语始源域的概念内容更为丰富。英汉语料库中的隐喻语料共激活六种概念要素,英语语料库中发现了五种,汉语则六种要素均有出现。(3)五种共有概念要素的分布情况存在一定差异。英汉语料库中,前四种概念要素在语言例示的分布频率上差别不大,但第五种要素显示出显著性差异。

下面我们将基于详实的隐喻语料分析,结合表2,归纳出该隐喻模式的意象图式特征,以便挖掘更深层次的特点。

表 英汉 婚恋 隐喻概念要素分布表

3.基于语料库英汉并购语篇报刊语料的“婚恋”隐喻分析

婚姻(恋爱)涉及男女双方,两人经恋爱结婚组建家庭;而并购活动也关乎参与并购的双方,双方经谈判协商合并为一体。鉴于两个认知域意象拓扑结构上的相似性,我们可借助婚恋的认知结构识解并购这一复杂的认知域,则形成“并购是婚姻(Mergers Are Marriages)”的隐喻映射,例如:

(1)The gathering comes at a critical juncture in Microsoft’s on-again,off-again pursuit of Yahoo as it tries to counter the online dominance of Google.(Financial Times,07/07/2008)

(2)The flirtations and betrayals among Internet giants would steam up even the hottest afternoon soap opera.In the latest round,the News Corporation,which had been playing footsie with Yahoo,has jumped into the arms of Microsoft in an effort to break up the pending union of Yahoo and Time Warner’s estranged wife,AOL.(The New York Times,04/10/2008)

(3)Nine years after they exchanged vows at a huge,lavish-lychoreographednewsconferenceinLondon,Daimlerand ChryslersignedtheirdivorcepapersMondayatasparselyattendedbriefinginanauditoriumatanagingMercedes-Benzfactoryhere.(TheNewYorkTimes,05/15/2007)

(5)自2001年以后,联合重组便渐渐不再是世界汽车业的热点,一批整车和零部件企业渐渐走向各自“”。

如以上诸例所示,将始源域图式结构中的实体占位以及该域所特有的属性、关系、事件与场景系统性地投射到并购这一概念域中,则激活以下一组固定的对应关系:并购活动中处于强势的一方是男性,而弱势的一方是女性;并购(谈判协商)的过程是求婚的过程(参见例1、2、4、6);并购(谈判)的结果是求婚的结果(如例(2)中的“jumpedintothe armsof”与“breakup”、例(3)中的“exchangedvows”、例(4)中的“花落谁家”和例(5)中的“分离”与“完美结合”所示,并购成功是结婚;并购失败是分手);合并体的解体是婚姻的破裂(如例(3)中的“signedtheirdivorcepapers”和例(5)中的“中国式离婚”),等等。

基于对“婚恋”隐喻系统性映射的更深层次考察,同时结合表2始源概念组成要素的分布情况,我们发现,该隐喻模式在意象拓扑结构形态上具有如下几个显著特征。

3.1 始源域的事件主体呈一种中心—边缘的排列构型(theconfigurationofCENTRE-PERIPHERY)

我们注意到,始源域的事件主体之间一方受制于另一方的一种不对称的内在逻辑关系在隐喻投射过程中得以完全保留,经验性地激活并购这一认知域中并购双方的不平等关系。于是,处于强势地位的兼并公司(或并购活动中的胜者)往往被概念化为男性,被锁定为兼并目标的公司(或并购活动中的败者)则被概念化为女性:如例(1)和例(4)中“Microsoft(微软)”与“Yahoo(雅虎)”这两大公司分别被概念化为男性与女性,而例(2)中“Yahoo”则转换性别角色,与“AOL”间形成另一种“男女”恋爱关系;又如例(6)汉语语篇中特有的“争宠”隐喻(Favor-snatchingMetaphor),由隐喻核“争风吃醋”所激活的几位女性(“我国许多企业”)和一位男性(“外资”)的意象。男性与女性间形成的这种中心与边缘的婚姻形态构成家庭关系中的原型,其概念内容经隐喻投射后被激活。于是,那些被视为“男性”的公司倍受关注,处于显赫和支配的地位。

3.2 婚姻与暴力呈现概念叠合(superimposition)的形态

Koller(2002)的研究发现,“战争/争斗”隐喻与“婚恋”隐喻共现(co-occurrence)的现象在英语并购语篇中十分普遍。我们的研究也证实了这一点,这一隐喻丛(metaphor cluster)在汉语语篇中同样普遍存在,如例(7)中的“unwantedsuitors”、“athreat”与“beinforafight”和例(8)中的“牵手”与“暗含杀机”所示:

(7) theseoh-so-cordialnotes sentbyunwantedsuitors alwayscarryanimplicitthreat:Rebuffthisadvanceandyou’reinforafight.(TheNewYorkTimes,05/02/2008)

同时我们还发现,这两种隐喻不但存在共现现象,而且概念上相互叠合、交互使用。不仅如此,这种战争与婚姻概念上的并置(juxtaposition)还可延伸至位于概念表征级阶上层的整个暴力范畴,亦即婚恋图式中常留有暴力图式的痕迹。请参见以下各例:

(9)“You’reanaggressivesuitor,”Mr.LotttoldMr.Parker.“ButtheladyfromtheSouthdoesn’twanttobeforcedinto thisshotgunwedding,”hesaid,referringtoGeorgia - based Delta.(FinancialTimes,01/25/2007)

(10)Insendingapubliclettertohisintendedtakeovertarget,Microsoft’sStevenBallmerbecamethelatestacquisition -hungrychieftotrythetime-honored“bearhug”.Inthiscase,thereweredefinitelyclawsbehindhiswarmandfuzzywordsto Yahoo...Inotherwords,thisbearwasmore“grizzly”than“teddy”.①此句隐喻性表达中还隐含着以下隐喻蕴涵:友好性的收购是泰迪熊抱(Friendlytakeoversareteddybearhugs);恶意性的收购是灰熊抱(Hostiletakeoversaregrizzlybearhugs)。(TheNewYorkTimes,02/05/2008)

(12)五星电器引

正如以上各例所示,这两种异质性的概念联结并融合,组合成结构更为复杂的隐喻:这些隐喻表达②英汉语料库中分别提取到23和18个此类形符,该数据仅包括搭配性隐喻表达的形符数量。追溯其认知本源,这些隐喻表达反映出潜存于背后的人类对基本认知经验相同的体验方式,即人类的基本情感状态“欲望是一种攻击性武器(LUSTISANOFFENSIVE WEAPON)”以及“受欲望驱使的人是危险的动物(ALUSTFULPERSONISADANGEROUSANIMAL)”,因此是“兼并公司对标的公司的(兼并)欲望是人类对异性的欲望”这一隐喻蕴涵的具体化实现。根据Lakoff(1987:409-411)所述,“LUST”与人体体温的升高具有经验性的关联,为这种基本情感状态的概念化提供了身体经验基础(LUSTISHEAT)。此外,例(10)中“acquisition-hungry”则体现了另一种概念化方式,即“LUSTISHUNGER”。激活了“恶意性的并购是强制性的婚姻(HOSTILEMERGERSORTAKEOVERSAREFORCEDMARRIAGES)”的次级隐喻概念,其中“枪”与“熊”以及“刀”与“狼”的意象被用于表征暴力与威胁这一概念(见上述例子中的“aggressivesuitor”、“shotgunwedding”、“bearhug”、“claws”、“横刀夺爱”、“狼入室”)。

3.3 汉语模式的意象拓扑结构更复杂,呈现几个链接图式(theLINKschema)并置的形态

研究还发现 并购主题话语在落到语篇层面例示时 汉语隐喻映射在概念构型次级域的层次也产生一定分化,其拓扑结构与内在逻辑关系更为细致化和复杂化。表2的数据统计反映出汉语语料中“男/女性”的词频为 25次(13%),还不到英语使用频率(28%)的一半,其数量上的缺口则由代表“家长/子女”词位的形符所填补(语料库中共提取到23个此类形符)。这一隐喻分布上的特点表明,汉语图式中除出现表征恋爱关系这一主导性链接外,还添加了表征血缘关系的链接,搀杂长辈的意象,如例(13)“贾母”以及例(14)由隐喻核“拉郎配”触发的“哈尔滨市政府”暗含的家长身份,使得该链接图式更为复杂化,同时也使这一恋爱关系不再那么纯粹。始源域中长辈这一实体占位(slot)经投射,被保留在并购的认知域中,因此,我国的并购活动中时常显现上级部门(或政府)的身影。

(13)扮演“贾

此外,如上例所示,在隐喻映射中,家长与子女两实体间不对称的逻辑关系同样得以保留,请参见例(13)“接纳”、“拒绝”和例(14)“拉”。在这一隐性的表征社会等级关系的上—下图式的作用下,恋爱关系受到一定程度的抑制与削弱。因此,根据这一有长辈参与的婚恋场景的逻辑进行隐喻性推理,则激活“(上级部门或政府监管下的)并购与重组是(家长包办下的)婚姻”这一映射;依此类推,我们不难理解来自上级(父母)部门的政策性许可对并购活动成功与否起到的关键性作用。

4.关于“婚恋”隐喻与社会文化及意识形态的讨论

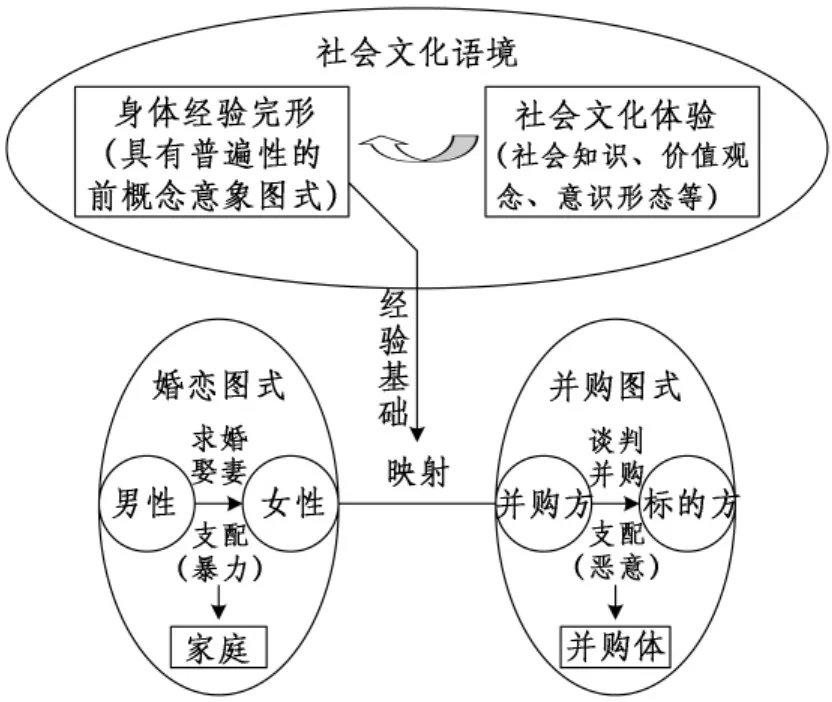

基于英汉并购语篇中“婚恋”隐喻的详尽分析,我们可以用图1和图2大致勾勒出该隐喻模式的隐喻映射情况。我们认为,“婚恋”隐喻反映在意象拓扑结构上的形态特征,可以清晰地捕捉到群体隐喻语言使用背后的意识形态特征,揭示出隐喻的社会认知功能。

话语深深植根于社会文化实践中 是由社会文化语境构建的,同时话语又从某一特定视角构建了这一语境;话语例示时利用的认知资源——隐喻亦然。首先,并购主题话语例示时反映在“婚恋”隐喻认知拓扑结构上的特征是涉身体验与社会体验共同作用的产物(如图1、图2所示)。人类对自身的体验以及在与外部世界的互动中形成的各种经验,构成隐喻性思维的经验基础;不仅如此,隐喻的涉身性还被赋予典型的“涉世”特征,人们在社会实践中获取的各种经验也是隐喻体验性基础的重要组成部分,作为认知结构储存于个体思维中。另一方面,群体成员的个体认知会受群体图式(group schema)的影响和制约,选择和使用群体偏好的概念模式。在与社会互动过程中,群体共享的社会表征为成员的话语实践活动提供了共同的参照系,如在经济领域中,以男性为受话主体①根据Koller(2006:251)对包括《金融时报》在内的几家英美经济报刊的调查,三分之二以上的读者为男性;根据董建树等(2010:207-208),我国主流经济报刊的核心读者群主要定位于企业和政府部门的决策者、中高层管理者、社会经济领域的专家学者以及从事商业活动的人士等这一类社会中坚群体,这一群体同样以男性为主。的群体图式,成为社团成员进行隐喻性推理的认知参照点。其次,群体偏好的概念模式是由群体的意识形态组织和界定的,因此,英汉并购语篇中“婚恋”隐喻认知域的形态特征,也为我们捕捉到潜存于社团成员语言使用背后,作为群体话语基础的概念模式的意识形态特征。比如,英汉并购语篇中的“婚恋”隐喻不仅带有明显的性别标记,还常呈现暴力与婚姻概念并置的形态,将对抗、敌对的成分置于前景;此外,汉语语篇中还引入“争宠”隐喻用于概念化我国经济生活中的不良现象,刻意贬低女子的品性(如卑微顺从),衬托隐性的男性的社会特点(如绝对权威性)。这一认知场景复苏男性在社会生活中的霸权地位,从一个视角勾勒出具有典型受话者取向特征的群体性概念模式,由此界定涉及并购主题的经济话语是一个高度男性化的领域②这同样体现在两个语言社团都选择和使用了带有典型男性特征的“战争”隐喻,这一统摄性的隐喻模式来建构并购话语上。,某种程度上验证了Nelson(1995:107)的观点:“经济学的中心论题与性别上的层级性以及二元性的概念有着隐喻性的联系。”同时,该隐喻模式的意识形态倾向也影响着群体成员的个体认知,进一步加强了经济这一社会实践活动中的性别权力关系。另一方面,汉语语篇中的“婚恋”隐喻被赋予更为丰富的拓扑结构,呈多个图式并置的独特形态,其结构显得格外繁复化。汉语图式中还突显了以长者身份出现的管理部门“这只有形之手”的市场干预作用,还原并再现了我国经济生活中的权力关系模式,借此向群体成员传达群体的目标、任务,以指导成员的行动(Lakoff&Johnson,1980/2003:156)。于是,在此概念框架中运作的并购活动呈现出多元化的构型,其具体的行为被赋予性别上和家庭关系上双重层级性的特征。在这一意义上,两个语言社团构建并购话语时所使用的“婚恋”隐喻在“域”范畴的次级分化(subdifferentiation),也从一个视角重构并巩固了不同经济体制下反映在意识形态上的差异 因此 隐喻是群体社会文化与意识形态模式的承载者,具有界定现实的力量,可以“为我们构建现实,特别是社会现实”(ibid)。

图2 汉语语篇婚恋隐喻映射图

综上所述,隐喻传统的个体心理—生理观(individual and psychophysiological view)应延伸至社会互动的层面加以诠释。换言之,隐喻不仅是存储于个体思维中的心理表征和基于涉身体验的个体思维过程,还具有“超个体”性,反映了“分布”在群体成员思维中的心理模式(Steen,1994;Gibbs 1999)。从社会认知观的角度(van Dijk,1995),隐喻是在“话语—认知—社会”这一概念三角的框架中运作。在此框架中,隐喻位于认知与社会两个界面的接合处,一面是隐含于话语中的认知结构,另一面则是渗透其间的意识形态。作为隐喻认知基础的涉身体验和意象图式被输入社会语境时,在社会结构中变得多样化,复杂化,使这些基本的认知模式成为社会文化语境的一部分(Koller,2006:239)。因此,隐喻是一种社会群体成员“共享的认知和社会文化资源”(Eubanks,2000:21)。一方面,话语是由渗透于单个话语域中的隐喻认知性构建的。这些统摄性隐喻模式的语言例示可以勾勒出支配群体话语的概念系统和认知模式。另一方面,群体成员的心理系统与心理模式是由意识形态组织和控制,又是通过社会实践(包括话语实践)获取和复制的。在话语交际过程中,话语者的个体认知不断与其所认同的群体的社会认知进行互动和协调,从中选择和使用群体成员共享的认知资源来建构话语①限于篇幅,有关话语者如何选择群体偏好的概念模式建构话语的动态识解过程,将另辟专文探讨。;作为一种主要的认知模式,同时又是这一社会互动的新创产物,结构更复杂的隐喻的形成、选择与使用,也需获意识形态的允准。因此,隐喻可以捕捉到潜存于特定社会群体话语背后概念系统中的意识形态模式,成为社会精英传达和巩固意识形态所赋予的概念模式的工具,同时也成为“构建、维持和改变社会权力关系”的工具(Fairclough,2003:9)。

5.结语

隐喻并不是超越社会的、非历史性的现象。正如Gibbs(1999:146)所言,我们应将隐喻以及隐喻与思维间的关系视为无数的认知网络,这些认知网络并非仅局限于个体的大脑思维中 还可得以延伸 并进入社会群体的文化世界本文是基于语料库语言学的研究方法,针对英汉并购语篇中的“婚恋”隐喻进行的一项实证研究,依托该隐喻模式认知域的意象拓扑结构上的特征,考察社会群体隐喻语言使用与其社会文化模式间的联系,以揭示隐喻的意识形态功能的认知和社会这双重属性。社会文化与意识形态具有群体性,而基于语料库较大范围语料的隐喻分析,反映了话语社团成员的各种声音,与传统的话语分析研究相比,能更客观地揭示群体性特征(Baker,2006:12)。因此,语料库方法为隐喻研究提供了一个跨文化、跨学科的多维平台,为批评研究带来新的空间。

[1]Baker,P.Using Corpora in Discourse Analysis[M].London/New York:Continuum,2006.

[2]Eubanks,P.AWar of Words in the Discourse of Trade:The Rhetorical Constitution of Metaphor[M].Carbondale:Southern Illinois University Press,2000.

[3]Fairclough,N.Analysing Discourse:Textual Analysis for Social Research[M].London/New York:Routledge,2003.

[4]Geeraerts,D.& H.Cuyckens.Introducing Cognitive Linguistics[C]//D.Geeraerts & H.Cuyckens.The Oxford handbook of cognitive linguistics.New York:Oxford University Press,2007:3 - 21

[5]Gibbs,R.W.Jr.Taking metaphor out of our heads and putting it into the cultural world[C]//Raymond W.Gibbs,Jr.,& Gerald Steen.Metaphor in Cognitive Linguistics.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,1999:145-166.

[6]Koller,V.“A Shotgun Wedding”:Co-occurrence of War and Marriage Metaphors in Mergers and Acquisitions Discourse[J].Metaphor and Symbol,2002,17(3):179 -203.

[7]Koller,V.Of critical importance:Using electronic text corpora to study metaphor in business media discourse[C]//Anatol Stefanowitsch& Stefan Th.Gries.Corpus-Based Approaches to Metaphor and Metonymy.Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2006:1 -20.

[8]Kristiansen,G.& D.RenéIntroduction[C]//Gitte Kristiansen& RenéDirven.Cognitive Sociolinguistics:Language Variation,Cultural Models,Social Systems Berlin/NewYork:Mouton de Gruyter,2008:1 -20..

[9]Lakoff,G.& M.Johnson,Metaphors We Live By[M].Chicago:University of Chicago Press,1980/2003.

[10]Lakoff,G.Women,Fire and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind[M].Chicago:University of Chicago Press,1987.

[11]Langacker,R.W.Grammar and Conceptualization[M].Berlin/New York:Mouton de Gruyter,1999.

[12]Nelson,J.A.Gender,metaphor and the definition of economics[C]//E.Elgar & J.Humphries.International library of critical writings in economics:Gender and economics.Aldershot,England:Edward Elgar,1995:19 -41.

[13]Pragglejaz Group.MIP:A method for identifying metaphorically used words in discourse[J].Metaphor and Symbol,2007,22(1):1 – 39.

[14]Steen,G.Understanding Metaphor in Literature:An Empirical Approach[M].London:Longman,1994.

[15]Stefanowitsch,A.Corpus-based Approaches to Metaphor and Metonymy[C]//Stefanowitsch,Anatol& Stefan Th.Gries,Corpus-based Approachesto Metaphor and Metonymy.Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2006:1-16.

[16]van Dijk,T.A.Discourse Analysis as Ideology Analysis[C]//C.Sch ffner and A.L.Wenden,Language and Peace.Aldershot:Dartmouth,1995:17 -33.

[17]董建树,李文辉.中国主流财经类报纸受众定位研究[J].文学界,2010(3):207-208.

[18]苏晓军.认知语言学的社会转向[J].外国语,2009.(5):47-51.

[19]张辉,江龙.试论认知语言学与批评话语分析的融合[J].外语学刊,2008(5):12-19.

[20]张辉,周红英.认知语言学的新发展——认知社会语言学[J].外语学刊,2010(3):36-42.